LES ENFANTS RUSSES, AUX GROSSES JOUES PÂLES, DEVANT L'ISBA (page 182).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

Title: Le Tour du Monde; La Russie, race colonisatrice

Author: Various

Editor: Édouard Charton

Release date: September 7, 2009 [eBook #29922]

Language: French

Credits: Produced by Carlo Traverso, Christine P. Travers and the

Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

(This file was produced from images generously made

available by the Bibliothèque nationale de France

(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

Note au lecteur de ce fichier digital:

Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.

Ce fichier est un extrait du recueil du journal "Le Tour du monde: Journal des voyages et des voyageurs" (2ème semestre 1905).

Les articles ont été regroupés dans des fichiers correspondant aux différentes zones géographiques, ce fichier contient les articles sur la Russie.

Chaque fichier contient l'index complet du recueil dont ces articles sont originaires.

La liste des illustrations étant très longue, elle a été déplacée et placée en fin de fichier.

PARIS

IMPRIMERIE FERNAND SCHMIDT

20, rue du Dragon, 20

NOUVELLE SÉRIE—11e ANNÉE 2e SEMESTRE

Le Tour du Monde

a été fondé par Édouard Charton

en 1860

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

LONDRES, 18, KING WILLIAM STREET, STRAND

1905

Droits de traduction et de reproduction réservés.

L'ÉTÉ AU KACHMIR

Par Mme F. MICHEL

I. De Paris à Srinagar. — Un guide pratique. — De Bombay à Lahore. — Premiers préparatifs. — En tonga de Rawal-Pindi à Srinagar. — Les Kachmiris et les maîtres du Kachmir. — Retour à la vie nomade. 1

II. La «Vallée heureuse» en dounga. — Bateliers et batelières. — De Baramoula à Srinagar. — La capitale du Kachmir. — Un peu d'économie politique. — En amont de Srinagar. 13

III. Sous la tente. — Les petites vallées du Sud-Est. — Histoires de voleurs et contes de fées. — Les ruines de Martand. — De Brahmanes en Moullas. 25

IV. Le pèlerinage d'Amarnath. — La vallée du Lidar. — Les pèlerins de l'Inde. — Vers les cimes. — La grotte sacrée. — En dholi. — Les Goudjars, pasteurs de buffles. 37

V. Le pèlerinage de l'Haramouk. — Alpinisme funèbre et hydrothérapie religieuse. — Les temples de Vangâth. — Frissons d'automne. — Les adieux à Srinagar. 49

SOUVENIRS DE LA COTE D'IVOIRE

Par le docteur LAMY

Médecin-major des troupes coloniales.

I. Voyage dans la brousse. — En file indienne. — Motéso. — La route dans un ruisseau. — Denguéra. — Kodioso. — Villes et villages abandonnés. — Où est donc Bettié? — Arrivée à Dioubasso. 61

II. Dans le territoire de Mopé. — Coutumes du pays. — La mort d'un prince héritier. — L'épreuve du poison. — De Mopé à Bettié. — Bénie, roi de Bettié, et sa capitale. — Retour à Petit-Alépé. 73

III. Rapports et résultats de la mission. — Valeur économique de la côte d'Ivoire. — Richesse de la flore. — Supériorité de la faune. 85

IV. La fièvre jaune à Grand-Bassam. — Deuils nombreux. — Retour en France. 90

L'ÎLE D'ELBE

Par M. PAUL GRUYER

I. L'île d'Elbe et le «canal» de Piombino. — Deux mots d'histoire. — Débarquement à Porto-Ferraio. — Une ville d'opéra. — La «teste di Napoleone» et le Palais impérial. — La bannière de l'ancien roi de l'île d'Elbe. — Offre à Napoléon III, après Sedan. — La bibliothèque de l'Empereur. — Souvenir de Victor Hugo. Le premier mot du poète. — Un enterrement aux flambeaux. Cagoules noires et cagoules blanches. Dans la paix des limbes. — Les différentes routes de l'île. 97

II. Le golfe de Procchio et la montagne de Jupiter. — Soir tempétueux et morne tristesse. — L'ascension du Monte Giove. — Un village dans les nuées. — L'Ermitage de la Madone et la «Sedia di Napoleone». — Le vieux gardien de l'infini. «Bastia, Signor!». Vision sublime. — La côte orientale de l'île. Capoliveri et Porto-Longone. — La gorge de Monserrat. — Rio 1 Marina et le monde du fer. 109

III. Napoléon, roi de l'île d'Elbe. — Installation aux Mulini. — L'Empereur à la gorge de Monserrat. — San Martino Saint-Cloud. La salle des Pyramides et le plafond aux deux colombes. Le lit de Bertrand. La salle de bain et le miroir de la Vérité. — L'Empereur transporte ses pénates sur le Monte Giove. — Elbe perdue pour la France. — L'ancien Musée de San Martino. Essai de reconstitution par le propriétaire actuel. Le lit de Madame Mère. — Où il faut chercher à Elbe les vraies reliques impériales. «Apollon gardant ses troupeaux.» Éventail et bijoux de la princesse Pauline. Les clefs de Porto-Ferraio. Autographes. La robe de la signorina Squarci. — L'église de l'archiconfrérie du Très-Saint-Sacrement. La «Pieta» de l'Empereur. Les broderies de soie des Mulini. — Le vieil aveugle de Porto-Ferraio. 121

D'ALEXANDRETTE

AU COUDE DE L'EUPHRATE

Par M. VICTOR CHAPOT

membre de l'École française d'Athènes.

I. — Alexandrette et la montée de Beïlan. — Antioche et l'Oronte; excursions à Daphné et à Soueidieh. — La route d'Alep par le Kasr-el-Benat et Dana. — Premier aperçu d'Alep. 133

II. — Ma caravane. — Village d'Yazides. — Nisib. — Première rencontre avec l'Euphrate. — Biredjik. — Souvenirs des Hétéens. — Excursion à Resapha. — Comment atteindre Ras-el-Aïn? Comment le quitter? — Enfin à Orfa! 145

III. — Séjour à Orfa. — Samosate. — Vallée accidentée de l'Euphrate. — Roum-Kaleh et Aïntab. — Court repos à Alep. — Saint-Syméon et l'Alma-Dagh. — Huit jours trappiste! — Conclusion pessimiste. 157

LA FRANCE AUX NOUVELLES-HÉBRIDES

Par M. RAYMOND BEL

À qui les Nouvelles-Hébrides: France, Angleterre ou Australie? Le condominium anglo-français de 1887. — L'œuvre de M. Higginson. — Situation actuelle des îles. — L'influence anglo-australienne. — Les ressources des Nouvelles-Hébrides. — Leur avenir. 169

(p. xiv) LA RUSSIE, RACE COLONISATRICE

Par M. ALBERT THOMAS

I. — Moscou. — Une déception. — Le Kreml, acropole sacrée. — Les églises, les palais: deux époques. 182

II. — Moscou, la ville et les faubourgs. — La bourgeoisie moscovite. — Changement de paysage; Nijni-Novgorod: le Kreml et la ville. 193

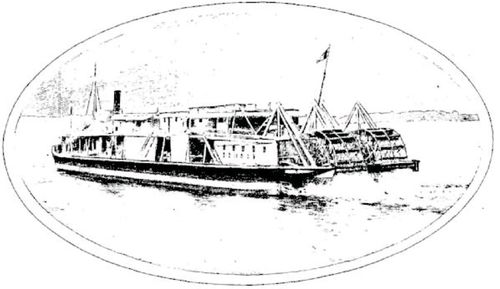

III. — La foire de Nijni: marchandises et marchands. — L'œuvre du commerce. — Sur la Volga. — À bord du Sviatoslav. — Une visite à Kazan. — La «sainte mère Volga». 205

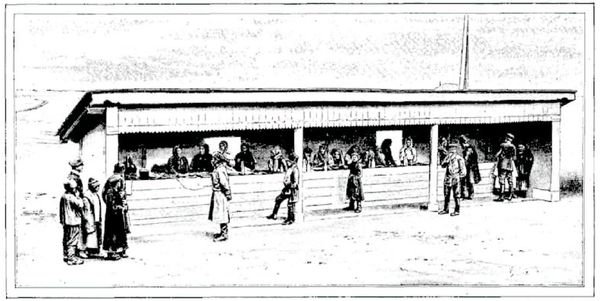

IV. — De Samara à Tomsk. — La vie du train. — Les passagers et l'équipage: les soirées. — Dans le steppe: l'effort des hommes. — Les émigrants. 217

V. — Tomsk. — La mêlée des races. — Anciens et nouveaux fonctionnaires. — L'Université de Tomsk. — Le rôle de l'État dans l'œuvre de colonisation. 229

VI. — Heures de retour. — Dans l'Oural. — La Grande-Russie. — Conclusion. 241

LUGANO, LA VILLE DES FRESQUES

Par M. GERSPACH

La petite ville de Lugano; ses charmes; son lac. — Un peu d'histoire et de géographie. — La cathédrale de Saint-Laurent. — L'église Sainte-Marie-des-Anges. — Lugano, la ville des fresques. — L'œuvre du Luini. — Procédés employés pour le transfert des fresques. 253

SHANGHAÏ, LA MÉTROPOLE CHINOISE

Par M. ÉMILE DESCHAMPS

I. — Woo-Sung. — Au débarcadère. — La Concession française. — La Cité chinoise. — Retour à notre concession. — La police municipale et la prison. — La cangue et le bambou. — Les exécutions. — Le corps de volontaires. — Émeutes. — Les conseils municipaux. 265

II. — L'établissement des jésuites de Zi-ka-oueï. — Pharmacie chinoise. — Le camp de Kou-ka-za. — La fumerie d'opium. — Le charnier des enfants trouvés. — Le fournisseur des ombres. — La concession internationale. — Jardin chinois. — Le Bund. — La pagode de Long-hoa. — Fou-tchéou-road. — Statistique. 277

L'ÉDUCATION DES NÈGRES

AUX ÉTATS-UNIS

Par M. BARGY

Le problème de la civilisation des nègres. — L'Institut Hampton, en Virginie. — La vie de Booker T. Washington. — L'école professionnelle de Tuskegee, en Alabama. — Conciliateurs et agitateurs. — Le vote des nègres et la casuistique de la Constitution. 289

À TRAVERS LA PERSE ORIENTALE

Par le Major PERCY MOLESWORTH SYKES

Consul général de S. M. Britannique au Khorassan.

I. — Arrivée à Astrabad. — Ancienne importance de la ville. — Le pays des Turkomans: à travers le steppe et les Collines Noires. — Le Khorassan. — Mechhed: sa mosquée; son commerce. — Le désert de Lout. — Sur la route de Kirman. 301

II. — La province de Kirman. — Géographie: la flore, la faune; l'administration, l'armée. — Histoire: invasions et dévastations. — La ville de Kirman, capitale de la province. — Une saison sur le plateau de Sardou. 313

III. — En Baloutchistan. — Le Makran: la côte du golfe Arabique. — Histoire et géographie du Makran. — Le Sarhad. 325

IV. — Délimitation à la frontière perso-baloutche. — De Kirman à la ville-frontière de Kouak. — La Commission de délimitation. — Question de préséance. — L'œuvre de la Commission. — De Kouak à Kélat. 337

V. — Le Seistan: son histoire. — Le delta du Helmand. — Comparaison du Seistan et de l'Égypte. — Excursions dans le Helmand. — Retour par Yezd à Kirman. 349

AUX RUINES D'ANGKOR

Par M. le Vicomte DE MIRAMON-FARGUES

De Saïgon à Pnôm-penh et à Compong-Chuang. — À la rame sur le Grand-Lac. — Les charrettes cambodgiennes. — Siem-Réap. — Le temple d'Angkor. — Angkor-Tom — Décadence de la civilisation khmer. — Rencontre du second roi du Cambodge. — Oudong-la-Superbe, capitale du père de Norodom. — Le palais de Norodom à Pnôm-penh. — Pourquoi la France ne devrait pas abandonner au Siam le territoire d'Angkor. 361

EN ROUMANIE

Par M. Th. HEBBELYNCK

I. — De Budapest à Petrozeny. — Un mot d'histoire. — La vallée du Jiul. — Les Boyards et les Tziganes. — Le marché de Targu Jiul. — Le monastère de Tismana. 373

II. — Le monastère d'Horezu. — Excursion à Bistritza. — Romnicu et le défilé de la Tour-Rouge. — De Curtea de Arges à Campolung. — Défilé de Dimboviciora. 385

III. — Bucarest, aspect de la ville. — Les mines de sel de Slanic. — Les sources de pétrole de Doftana. — Sinaïa, promenade dans la forêt. — Busteni et le domaine de la Couronne. 397

CROQUIS HOLLANDAIS

Par M. Lud. GEORGES HAMÖN

Photographies de l'auteur.

I. — Une ville hollandaise. — Middelburg. — Les nuages. — Les boerin. — La maison. — L'éclusier. — Le marché. — Le village hollandais. — Zoutelande. — Les bons aubergistes. — Une soirée locale. — Les sabots des petits enfants. — La kermesse. — La piété du Hollandais. 410

II. — Rencontre sur la route. — Le beau cavalier. — Un déjeuner décevant. — Le père Kick. 421

III. — La terre hollandaise. — L'eau. — Les moulins. — La culture. — Les polders. — Les digues. — Origine de la Hollande. — Une nuit à Veere. — Wemeldingen. — Les cinq jeunes filles. — Flirt muet. — Le pochard. — La vie sur l'eau. 423

IV. — Le pêcheur hollandais. — Volendam. — La lessive. — Les marmots. — Les canards. — La pêche au hareng. — Le fils du pêcheur. — Une île singulière: Marken. — Au milieu des eaux. — Les maisons. — Les mœurs. — Les jeunes filles. — Perspective. — La tourbe et les tourbières. — Produit national. — Les (p. xv) tourbières hautes et basses. — Houille locale. 433

ABYDOS

dans les temps anciens et dans les temps modernes

Par M. E. AMELINEAU

Légende d'Osiris. — Histoire d'Abydos à travers les dynasties, à l'époque chrétienne. — Ses monuments et leur spoliation. — Ses habitants actuels et leurs mœurs. 445

VOYAGE DU PRINCE SCIPION BORGHÈSE

AUX MONTS CÉLESTES

Par M. JULES BROCHEREL

I. — De Tachkent à Prjevalsk. — La ville de Tachkent. — En tarentass. — Tchimkent. — Aoulié-Ata. — Tokmak. — Les gorges de Bouam. — Le lac Issik-Koul. — Prjevalsk. — Un chef kirghize. 457

II. — La vallée de Tomghent. — Un aoul kirghize. — La traversée du col de Tomghent. — Chevaux alpinistes. — Une vallée déserte. — Le Kizil-tao. — Le Saridjass. — Troupeaux de chevaux. — La vallée de Kachkateur. — En vue du Khan-Tengri. 469

III. — Sur le col de Tuz. — Rencontre d'antilopes. — La vallée d'Inghiltchik. — Le «tchiou mouz». — Un chef kirghize. — Les gorges d'Attiaïlo. — L'aoul d'Oustchiar. — Arrêtés par les rochers. 481

IV. — Vers l'aiguille d'Oustchiar. — L'aoul de Kaënde. — En vue du Khan-Tengri. — Le glacier de Kaënde. — Bloqués par la neige. — Nous songeons au retour. — Dans la vallée de l'Irtach. — Chez le kaltchè. — Cuisine de Kirghize. — Fin des travaux topographiques. — Un enterrement kirghize. 493

V. — L'heure du retour. — La vallée d'Irtach. — Nous retrouvons la douane. — Arrivée à Prjevalsk. — La dispersion. 505

VI. — Les Khirghizes. — L'origine de la race. — Kazaks et Khirghizes. — Le classement des Bourouts. — Le costume khirghize. — La yourte. — Mœurs et coutumes khirghizes. — Mariages khirghizes. — Conclusion. 507

L'ARCHIPEL DES FEROÉ

Par Mlle ANNA SEE

Première escale: Trangisvaag. — Thorshavn, capitale de l'Archipel; le port, la ville. — Un peu d'histoire. — La vie végétative des Feroïens. — La pêche aux dauphins. — La pêche aux baleines. — Excursions diverses à travers l'Archipel. 517

PONDICHÉRY

chef-lieu de l'Inde française

Par M. G. VERSCHUUR

Accès difficile de Pondichéry par mer. — Ville blanche et ville indienne. — Le palais du Gouvernement. — Les hôtels de nos colonies. — Enclaves anglaises. — La population; les enfants. — Architecture et religion. — Commerce. — L'avenir de Pondichéry. — Le marché. — Les écoles. — La fièvre de la politique. 529

UNE PEUPLADE MALGACHE

LES TANALA DE L'IKONGO

Par M. le Lieutenant ARDANT DU PICQ

I. — Géographie et histoire de l'Ikongo. — Les Tanala. — Organisation sociale. Tribu, clan, famille. — Les lois. 541

II. — Religion et superstitions. — Culte des morts. — Devins et sorciers. — Le Sikidy. — La science. — Astrologie. — L'écriture. — L'art. — Le vêtement et la parure. — L'habitation. — La danse. — La musique. — La poésie. 553

LA RÉGION DU BOU HEDMA

(sud tunisien)

Par M. Ch. MAUMENÉ

Le chemin de fer Sfax-Gafsa. — Maharess. — Lella Mazouna. — La forêt de gommiers. — La source des Trois Palmiers. — Le Bou Hedma. — Un groupe mégalithique. — Renseignements indigènes. — L'oued Hadedj et ses sources chaudes. — La plaine des Ouled bou Saad et Sidi haoua el oued. — Bir Saad. — Manoubia. — Khrangat Touninn. — Sakket. — Sened. — Ogla Zagoufta. — La plaine et le village de Mech. — Sidi Abd el-Aziz. 565

DE TOLÈDE À GRENADE

Par Mme JANE DIEULAFOY

I. — L'aspect de la Castille. — Les troupeaux en transhumance. — La Mesta. — Le Tage et ses poètes. — La Cuesta del Carmel. — Le Cristo de la Luz. — La machine hydraulique de Jualino Turriano. — Le Zocodover. — Vieux palais et anciennes synagogues. — Les Juifs de Tolède. — Un souvenir de l'inondation du Tage. 577

II. — Le Taller del Moro et le Salon de la Casa de Mesa. — Les pupilles de l'évêque Siliceo. — Santo Tomé et l'œuvre du Greco. — La mosquée de Tolède et la reine Constance. — Juan Guaz, premier architecte de la Cathédrale. — Ses transformations et adjonctions. — Souvenirs de las Navas. — Le tombeau du cardinal de Mendoza. Isabelle la Catholique est son exécutrice testamentaire. — Ximénès. — Le rite mozarabe. — Alvaro de Luda. — Le porte-bannière d'Isabelle à la bataille de Toro. 589

III. — Entrée d'Isabelle et de Ferdinand, d'après les chroniques. — San Juan de los Reyes. — L'hôpital de Santa Cruz. — Les Sœurs de Saint-Vincent de Paul. — Les portraits fameux de l'Université. — L'ange et la peste. — Sainte-Léocadie. — El Cristo de la Vega. — Le soleil couchant sur les pinacles de San Juan de los Reyes. 601

IV. — Les «cigarrales». — Le pont San Martino et son architecte. — Dévouement conjugal. — L'inscription de l'Hôtel de Ville. — Cordoue, l'Athènes de l'Occident. — Sa mosquée. — Ses fils les plus illustres. — Gonzalve de Cordoue. — Les comptes du Gran Capitan. — Juan de Mena. — Doña Maria de Parèdes. — L'industrie des cuirs repoussés et dorés. 613

(p. 181) TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—16e LIV. No 16.—22 Avril 1905.

LES ENFANTS RUSSES, AUX GROSSES JOUES PÂLES, DEVANT L'ISBA (page 182).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

LA REINE DES CLOCHES «TSAR KOLOKOL» (page 190).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.

Les impressions qu'on va lire portent maintenant leur date. Depuis qu'elles furent éprouvées et écrites, de graves événements se sont produits: la Russie s'est engagée dans une guerre qui a bouleversé sa vie économique.

Que sortira-t-il de la lutte sanglante qui se livre en Extrême-Orient? L'œuvre de la colonisation russe se trouvera-t-elle compromise? Pourra-t-elle reprendre encore, après la terrible interruption qu'elle subit? C'est un problème qu'il serait prématuré de résoudre; et, en tous cas, c'est par une enquête autrement approfondie, avec des documents plus nombreux et plus étudiés, qu'il faudrait l'aborder.

Mais, si nous n'avons pas renoncé à publier ces impressions, si nous avons estimé utile de dire encore ce que nous avions cru discerner de la vie russe, c'est que l'on peut trouver dans les faits que nous avons observés, dans les manifestations que nous avons notées, et dans les souvenirs mêmes que nous avons rappelés, quelques éléments du jugement à porter sur les choses présentes.

Un mot seulement sur les raisons de cette grande excursion. Nous la dûmes à un prix de voyage, donné naguère par la Compagnie des Wagons-Lits. Nous fûmes trois à en profiter: Pierre Bourdon, Marius Dujardin et moi. Le père de Bourdon et un de ses amis, Charles Thiébeaux, s'étaient joints à nous. Tous ont une part de ces souvenirs; souvent, pendant les longues et douces journées que nous avons passées en descendant la Volga, ou dans les wagons du Transsibérien, nous nous sommes communiqué nos impressions, nos réflexions. Et l'on retrouvera sans doute dans ces pages quelque écho de la pensée de tous. Mais je dois remercier Thiébeaux de les avoir illustrées de ses belles photographies.

Et maintenant, comme disent nos vieux auteurs, «ici on parle, on conte, on raconte.»

(p. 182) I. — Moscou. — Une déception. — Le Kreml, acropole sacrée. — Les églises, les palais: deux époques.

Jusqu'à Varsovie, l'on se sent en Allemagne encore, autant qu'en Russie: les wagons sont prussiens; c'est en parlant allemand que l'on se fait comprendre. Mais, passé la Vistule, voici que les locomotives portent, à l'extrémité de leur cheminée, un capuchon tout noirci: des piles de bois, sapin ou bouleau, s'élèvent, régulières, sur le tender; la nuit, parfois, un essaim d'étincelles voltige autour du train.—Dans les wagons, larges et commodes, le samovar bout et les verres de thé circulent. Tout prend un nouveau caractère.

On est maintenant en Russie. Les gares, coquettes, avec leurs découpures, leurs boiseries, leurs toits verts, semblent toutes construites sur un même modèle. Chacun y entre, va, vient librement sur les quais: des enfants, des moujiks, sont venus voir passer le train; des femmes, aux jupes de couleur vive, aux grands châles jaunes ou bleus, attendent, accroupies devant leurs paniers, et offrent aux voyageurs des poires, des framboises, de larges champignons sauvages,—parfois aussi de petits objets de bois, faits au tour, ou taillés au couteau durant les longues veillées d'hiver. Tous ces paysans, aux yeux bleus, clairs et sans profondeurs, aux traits lourds et comme endormis, ces enfants aux grosses joues pâles, à la tignasse rousse, ont un air résigné et doux; ils jouissent naïvement de la vie, de l'agitation des voyageurs, de la locomotive qui manœuvre, de ce bel uniforme de gendarme que tous admirent. Le train parti, après les derniers trémolos de la cloche dont un employé fait trembler le battant, ils restent là encore, rêveurs.

Le train roule. La plaine environnante n'envoie aucun bruit. Elle s'étend, immense des deux côtés de la voie. Des céréales, des pâturages, des bouquets d'arbres, en varient parfois l'aspect. Les chemises rouges des moujiks, les jupes des femmes qui moissonnent, ça et là de grands troupeaux de bœufs, quelques cigognes, arrêtent heureusement les yeux dans cette immensité. La plaine invite au voyage: elle attire, elle prend, comme la mer prend les gamins des pêcheurs; et les paysans s'en vont, comme ils disent, «du côté où regardent les yeux». Entre l'isba, qui s'abrite sous les arbres, et les feux de campement, qui rougissent dans la nuit les visages des émigrants en marche, il n'y a point de différence: demain, la foudre brûlera le village, donnera l'ordre de partir, ou les moujiks, d'eux-mêmes, l'abandonneront, comme ils laissent au matin les cendres de leur feu. Et l'on comprend alors, dans cet infini de la plaine, avec quelle passion les paysans voyageurs désirent Moscou, la cité sainte, avec son Kreml superbe et ses cathédrales dorées, qui doivent surgir, là-bas, derrière l'horizon. C'est presque l'impatience du passager qui attend à la fin des longues traversées l'apparition de la côte. Et cette impatience nous saisit aussi.

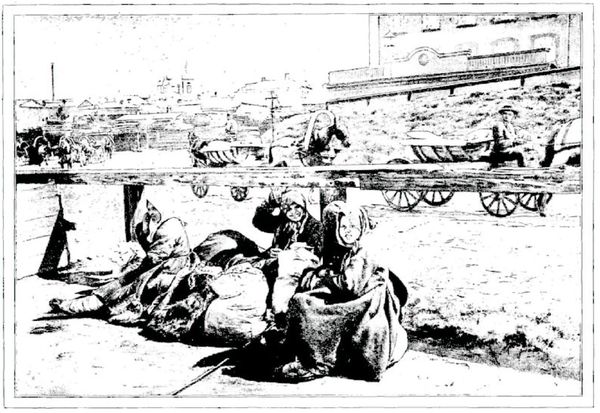

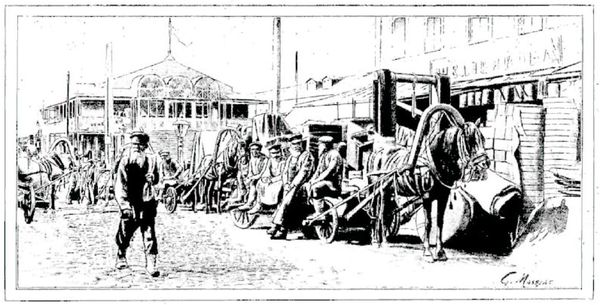

LES CHARIOTS DE TRANSPORT QUE L'ON RENCONTRE EN LONGUES FILES DANS LES RUES DE MOSCOU (page 183).

Lorsqu'on a atteint Viasma, cette monotonie cesse: sur les pentes des collines vertes, que longent de petites rivières, des troupeaux de bœufs font de grandes taches mobiles. Les bois sont plus épais, plus fréquents; au long de la voie, les bruyères agitent leurs clochettes roses. Des villages forment au lointain de grandes masses noires; et au centre, toujours l'église les domine de ses clochetons bleus ou verts, au-dessus de ses murs blancs.

Enfin, voici Moscou!

C'est une déception. Moscou, c'était pour nous, pour notre imagination, la ville fabuleuse et lointaine, la ville orientale, splendide comme une cité des Mille et une Nuits, où la Grande Armée n'avait pénétré qu'avec une sorte de religieuse terreur. Et voici que nous ne trouvions qu'un fouillis de maisons basses, de cheminées d'usine, fumant parmi des dômes sans hauteur, de chantiers et d'ateliers.

Tandis que les drojkis nous menaient grand train vers le «Bazar slave», le caractère moderne de ce quartier de la ville nous choquait encore davantage. Après un arc de triomphe d'allure berlinoise, nous (p. 183) suivions une large rue mal pavée. Comme les maisons étaient basses, à peine un ou deux étages, toute la vie semblait écrasée, sans élan. Au milieu de ces voies, les piliers des lampes électriques avaient le grand air ridicule des peupliers isolés dans une plaine. Sur les trottoirs, les chapeaux de paille et les vestons courts, à l'européenne, étaient plus nombreux que les blouses rouges. Des tramways forçaient nos drojkis à se ranger! Seules, les icônes devant lesquelles nos cochers se signaient trois fois, les chapelles des rues où la foule des moujiks se pressait entre deux rangs de religieuses noires, où ces paysans que l'on apercevait çà et là près des longues files de chariots, nous permettaient d'espérer encore retrouver cette métropole historique que nous avions imaginée.

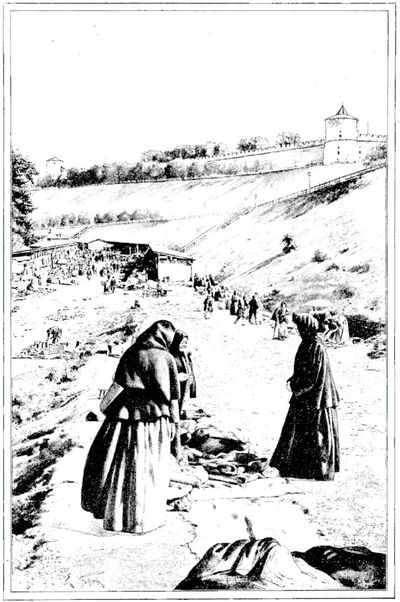

LES PAYSANNES EN PÈLERINAGE ARRIVÉES ENFIN À MOSCOU, LA CITÉ SAINTE (page 182).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

Sur le soir, les cloches sonnèrent pour annoncer le dimanche: les battants frappaient avec régularité, les sons tombaient des tours, descendaient dans la ville, se mêlaient dans ses rues et remontaient en larges ondes comme les notes d'un unique et vaste carillon, qui aurait surgi de la terre même. Ce n'était point la gaieté bruyante des cloches en branle; mais il y avait dans ce bruit, je ne sais quoi de solennel, qui saisissait.

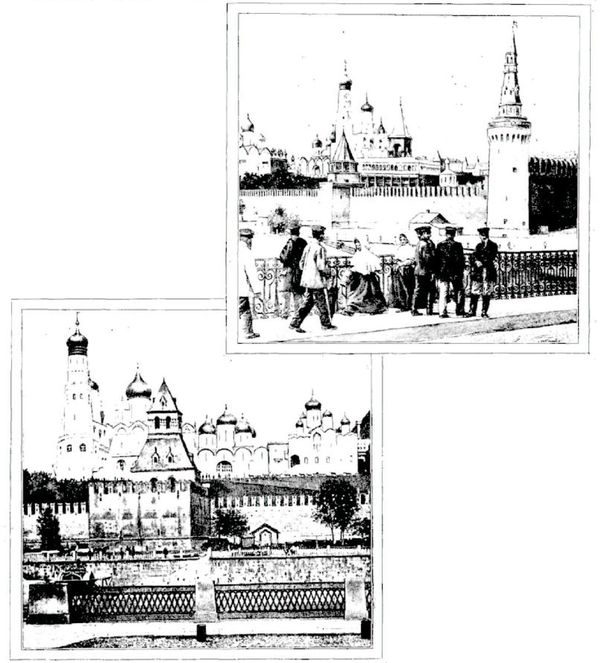

Plus tard, aux derniers moments du crépuscule, nous avons contourné le Kreml. Le mur d'enceinte, avec ses créneaux, ses portes à étages, aux toits aigus, aux images éclairées par une petite lampe, se profilait au-dessus de nous; et la masse des palais qu'il contenait nous pesait lourdement, tandis que nous allions, le long des murs, dans les anciens fossés élargis et transformés en jardins.

Peu à peu, la nuit tombait. Les tourelles, les clochetons aux arêtes vives, les dômes dorés eux-mêmes, tout s'effaçait. Seules, des murailles d'un blanc cru s'étalaient au milieu des masses rouge sombre, et le disparate de ces monuments nous choquait. Machinalement, naïvement, nous répétions le nom de Moscou, comme s'il devait évoquer enfin la cité sainte que nous voulions....

Ce fut le lendemain seulement qu'elle nous apparut: ce n'était pas dans les brumes flottantes du soir qu'il fallait chercher le Kreml et sa ville, mais sous le soleil vigoureux du matin. Le ciel avait la teinte grise des jours d'été brillants. À l'extrémité de la place Rouge, le fouillis polychrome de Saint-Basile, la fantastique église d'Ivan le Terrible, papillottait. Dans le Kreml, les dômes dorés, les clochers d'azur, les croix grecques, étincelaient. Les murailles, en briques à nu ou badigeonnées de blanc, resplendissaient d'un éclat égal; le rouge sombre des tours de l'enceinte, les tours blanches des cathédrales, la façade jaunâtre du palais Neuf, tout se perdait alors dans le même rayonnement.

Dans cette mer de lumière, l'unité vraie de cette ville sainte, la ville d'une race plutôt encore que la (p. 184) ville d'une nation, se révélait. On dit qu'elle est belle encore, sous la neige et toute constellée de glaces. Sa puissance n'éclate que sous les ciels extrêmes.

Ainsi les habitants: ils vont de la résignation absolue, du fatalisme passif, aux révoltes suprêmes et au terrorisme.

Napoléon est entré dans le Kreml; il y a couché; on a dit longtemps qu'il l'avait incendié; il a voulu le faire sauter. L'épopée gigantesque qui vint s'arrêter là, se perdre parmi les tourbillons de l'incendie, a laissé dans ces lieux quelque chose de légendaire. L'échec napoléonien a grandi le Kreml: il apparaît, comme un de ces châteaux dont les portes se ferment d'elles-mêmes, dont les murs oppriment, dont les pierres agissent; comme le peuple russe, comme l'hiver et le sol, contre le génie de Napoléon et le dernier élan révolutionnaire, le Kreml a lui aussi lutté.

C'est, comme tous les autres Kremls, l'acropole de la ville russe: des églises et des couvents, des palais et des casernes sont rassemblés dans son enceinte. Que la ville habitée brûle, que des ennemis l'occupent, elle continue de vivre dans son Kreml: le cœur bat toujours.

Le Kreml n'est donc pas la demeure d'un maître invisible, d'un sultan, comme les imaginations occidentales le reconstituent parfois; il est au peuple, il lui appartient. Et c'est ainsi qu'il est de tous les temps: la haute tour de l'Ivan Véliki continue de le signaler au loin, et les bourgeois de Moscou y ont doré naguère encore les toitures du monument d'Alexandre II.

C'est dans une boucle de la Moskowa, qu'il se dresse. De l'autre côté, la place Rouge le précède, fermée au fond par sa muraille crénelée. À l'extrémité de cette place, l'église de Saint-Basile, Vassili Blagennoï, dresse la forêt de ses clochers. Ainsi placée près de la citadelle, elle est le satellite de cet astre éclatant; et quand les Russes, au loin, se prosternent devant la ville, qui surgit de la plaine, ils joignent dans leur adoration Saint-Basile et le Kreml.

UNE CHAPELLE OÙ LES PASSANTS ENTRENT ADORER LES ICÔNES (page 183).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

Saint-Basile, en effet, par son architecture, annonce toute une partie de la cité, qui s'est formée là. Tous ces monuments, assemblés au hasard des temps, no frappent point l'esprit, chacun isolément. Dans le chant de gloire de la race russe, deux grands motifs sans cesse reparaissent, celui d'Ivan le Terrible et celui de Napoléon, deux voix plus précises qui montent frémissantes à travers le concert de toutes, deux époques décisives dans cette histoire. Que les monuments du Kreml datent exactement de ces années, ou non, il n'importe: les efforts artistiques d'un peuple sont dès longtemps préparés, et les cœurs tentent leur force; les esprits aussi ne s'apaisent point d'un coup, et leurs vibrations longtemps se prolongent.

Au temps des deux Ivans, la Russie s'était décélée. Après de longues luttes, la terre russe était «rassemblée»: la horde d'Or reculait; la capitale tatare était prise.... Tandis que les Slaves d'Occident, déjà, défaillaient, la principauté de Moscou devenait la sainte Russie. La race, façonnée par les invasions, par la servitude avilissante, par la religion et les usages de Byzance, douce, résignée, patiente, se pliait à l'obéissance des grands princes, remettait ses terres à l'Église. À ce moment, tous les éléments d'origine diverse, slave, tatare ou byzantine, semblèrent se fondre en une civilisation une.

En Russie, comme dans toute l'Europe, le XVIe siècle manifestait sa force jeune et sa vigueur. Ivan, rusé et patient, par l'intrigue, par la corruption, par le meurtre, achevait l'État, fondait l'autocratie. Il terminait la lutte sourde contre les boïars, empoisonnait, égorgeait, puis fondait des messes pour les morts. C'était un esprit inquiet, tourmenté: défenseur de l'orthodoxie, il était tolérant; roi occidental par sa conception de l'État, ses institutions, sa diplomatie, il restait empereur (p. 185) byzantin par ses études théologiques, sa piété, son goût pour les arts. Il était l'héritier génial de ces grands princes moscovites qui s'élevaient par les païens, construisaient des cathédrales et mouraient tonsurés.

LA PORTE DU SAUVEUR QUE NUL NE PEUT FRANCHIR SANS SE DÉCOUVRIR (page 185).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.

Moscou avait grandi; elle avait remplacé Kief dans la vénération du peuple. «Dieu te bénira, disait à Ivan Kalita le métropolite Pierre, il t'élèvera au-dessus de tous les autres princes, et agrandira cette ville au-dessus de toutes les autres villes. Ta race régnera sur ce lieu pendant de longs siècles, tes mains dompteront tous ses ennemis; les saints feront ici leur demeure et mes os y reposeront.» Saint Serge à Troïtza commençait de bâtir cette auréole de couvents qui devait nimber la cité sainte; les dômes d'azur et d'or enchâssaient déjà la colline du Kreml, comme l'orfèvrerie qui recouvre les images, et la muraille aux pierres solides courait maintenant tout autour, sur les pentes.

L'enceinte crénelée du Kreml est ornée de dix-huit tours, percée de cinq portes. La plus célèbre est celle du Sauveur, SPASSKOÏ, la Porte sainte. Elle passe dans une grosse tour carrée, à trois étages en retrait; un clocher la termine. Elle porte, sur ses flancs, des horloges indiquant l'heure à tous les horizons. Nul, même étranger, même hérétique, ne peut la franchir sans se découvrir: les récalcitrants, aux siècles passés, devaient s'agenouiller cinquante fois devant l'image du Sauveur; aujourd'hui, sans doute, on les arrête. Cette dévotion obligatoire de l'entrée, c'est comme une purification de l'âme: au jour du couronnement, le nouveau tzar entre par là. C'est dans le Kreml, en effet, dans l'atmosphère pieuse des églises et des couvents, que se développait la vie des anciens princes. À l'Assomption, ils étaient couronnés; à l'Annonciation, mariés; aux Saints-Archanges, ensevelis.

L'Assomption est la plus ancienne cathédrale du Kreml; elle est la seule qui vive encore. Les autres ne sont plus que de vastes reliquaires, où les souvenirs étonnent les voyageurs; mais l'Assomption n'est point désertée. Aux jours de couronnement, aux grandes fêtes, les tapis rouges recouvrent l'escalier du palais, et parmi le bruit des cloches et le grondement des canons, les nouveaux tzars, suivis de toute leur cour, descendent; l'église s'ouvre, la vie pénètre et murmure parmi l'immobilité hiératique des icônes.

Le monument actuel n'est pas l'église de Jean à l'aumônière, le prince charitable et âpre au gain. Il date du règne d'Ivan III. L'ambassadeur de ce tzar à Venise avait embauché pour son maître un Florentin, Fioraventi, qui avait travaillé pour des Occidentaux, pour Cosme de Médicis, pour François Ier et Mathias Corvin. Ce devait être un de ces aventuriers d'art qui erraient alors par toute l'Europe, un autre Benvenuto Cellini, en quête d'aventures, de sensations et de moyens nouveaux, un génie souple qui savait faire œuvre belle, dans tous les styles. Comme Léonard de Vinci, c'était un inventeur, un savant presque universel; il imagina un bélier pour ruiner les constructions déjà faites, fondit des canons, construisit un pont de bateaux, apporta en Russie une nouvelle manière de cuire la brique. Les Russes l'appelaient Aristote.

Sa cathédrale, d'allure toute byzantine, semble plutôt l'œuvre d'architectes venus de Constantinople. Il se peut que cet artiste, ami de la lumière joyeuse, comme ceux de la Renaissance, ait travaillé sur des plans faits avant lui; peut-être aussi fut-il, dès cette époque, un tenant des primitifs! Il n'importe: Fioraventi dut bâtir avec joie, car son œuvre est belle.

(p. 186) L'église est carrée, soutenue par quatre énormes piliers; ils sont si forts, si massifs, que, du dedans, les murs extérieurs semblent ne pas supporter l'édifice, être là seulement pour en isoler l'espace. Le toit est plat, à l'orientale, et l'élan de l'église ne se rassemble pas comme dans nos flèches gothiques: c'est l'édifice tout entier, régulier et géométrique, qui monte droit au ciel, comme pour y marquer sa place, ainsi que dans le rite antique. Une grande coupole le surmonte, flanquée de quatre plus petites.

À l'intérieur, au fond de l'abside et du côté de l'orient, il y a l'autel, un seul autel, car il n'y a qu'un Dieu. Entre l'autel et la nef, formant un sanctuaire nouveau, l'iconostase, haute muraille de vermeil, historiée de figures, se dresse: c'est le voile de ces «temples». Ses portes sont fermées durant la consécration, et nul ne les peut franchir, sauf le tzar et les prêtres.

À gauche de l'autel, les reliques les plus précieuses sont montrées au peuple; on les voit, dans de grandes vitrines, semblables à celles de nos musées, et les fidèles viennent baiser les carreaux qui les protègent. Ici, les princes de Moscou, qui butinaient les reliques, comme les Italiens recueillaient les manuscrits anciens ou les os de Tite-Live, ont rapporté la tunique du Sauveur, un morceau de la robe de la Vierge, un clou de la Sainte Croix. Sur l'iconostase, parmi les figures des moines au froc sombre, parmi les chevaliers et tous les saints grecs qui s'étagent sur trois rangs, plus chargées de pierreries, plus étouffées sous l'or, les vierges miraculeuses de Vladimir et d'Iaroslaf sont suspendues. Tandis que le sacristain approche son cierge et fait étinceler les diamants, le visage noir de la Vierge peinte par saint Luc (dit la tradition) se distingue mal; peu à peu, cependant, on découvre la lueur des yeux, puis la demi-blancheur des pommettes; on suit les contours de l'or, et, comme sortant lentement de l'ombre, la figure apparaît.

Jusqu'au plafond, jusqu'à la coupole, où l'œil de Dieu seul voit les efforts de l'artiste, des peintures montent; elles se courbent et se redressent suivant les hasards de l'architecture; à la lumière des cierges, tout ce peuple de saints, malgré ses attitudes convenues, semble remuer doucement. Tout éclate dans ces compositions byzantines, sur fond or. Tout impressionne les sens, mais ne les excite pas. Comme le veut l'Église grecque, c'est un art tout spiritualiste, sans attrait charnel. C'est pour cela que les statues ont été si longtemps proscrites (car on peut les croire vivantes); c'est pour cela que la peinture reproduit sans cesse les types imaginés au Ve siècle par les moines du mont Athos.

UNE PORTE DU KREML (page 185).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.

Les mesures, enfin, que l'artiste a prises contre le jour, ajoutent encore à l'impression religieuse que produit l'édifice; c'est seulement par des meurtrières, par des fentes grillées que la lumière pénètre. Tantôt elle se développe tout au long sur la saillie d'un mur; tantôt les rayons, lancés, traversent l'ombre, viennent frapper l'or bruni des piliers, mais ils glissent sur cette surface lisse. Puis les lueurs reflétées se répandent faiblement, à travers l'espace obscur, jusqu'à l'iconostase, où les diamants, les saphirs, les turquoises, les émeraudes, les améthystes, les accrochent, les multiplient, et leur scintillement intense constelle la paroi d'or.

À l'opposé de l'autel, les tombeaux de saint Pierre et des autres métropolites de Moscou s'allongent, le long des murailles latérales, dans l'ombre calme. Seul, un jeune paysan endimanché les contemplait pieusement. Au milieu de l'église, entre les quatre piliers, une estrade s'étendait où se tient le tzar, au jour du couronnement. C'est là, en effet, qu'il devient le chef de l'orthodoxie; couronné, il franchit la porte de l'iconostase, et, seul devant son Dieu, communie de sa propre main. Alors des milliers de cierges illuminent l'église, et les peintures de la voûte sont révélées aux hommes.

Tout près de l'Assomption, et pour compléter l'évocation de l'ancien tzarisme, ses deux sœurs se dressent, les Saints-Archanges et l'Annonciation. La première est bâtie dans le même système: des piliers massifs, de grands murs blancs, que le soleil chauffe à outrance, des coupoles dorées; à l'intérieur, les images carapacées d'orfèvrerie et le fourmillement des saints. Ici, pourtant, les souvenirs humains abondent. (p. 188) Les portraits des anciens tzars alternent avec les figures convenues des saints; comme des reliques, leurs vêtements sont conservés, et dans l'isolement d'une salle, leurs cadavres reposent. Ils sont là, dans les cercueils de sapin, recouverts de velours rouge à croix d'or, le Terrible et ses fils, et parmi eux, Ivan, celui qu'il tua, et dont le meurtre tourmenta ses derniers jours, ruina son œuvre. On voit souvent reproduite en Russie cette scène farouche: le vieux tzar, à genoux, ravagé par la douleur, étreignant dans ses bras le cadavre de son enfant et s'efforçant de lui rendre la vie par ses baisers exaspérés; la salle est vide, et les murs lui renvoient sa plainte.

LES MOINES DU COUVENT DE SAINT-SERGE, UN DES COUVENTS QUI ENTOURENT LA CITÉ SAINTE (page 185).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

À l'Annonciation, l'antique église au pavé d'agate, les anciens tzars étaient mariés, les tzarines ensevelies.

Ces trois cathédrales annoncent la Moscovie de la Renaissance; elles recueillent pour la Russie, pour l'art des âges suivants, le pur héritage de Byzance. Mais lorsque, par la servitude tatare, la Russie eut repris contact avec l'Orient sauvage, puis redevenue libre, rivalisa avec lui, l'art se modifia. Il y eut dans les esprits un moment étrange: ils étaient tourmentés, tiraillés entre l'imitation de Byzance et la façon orientale, originelle. De cette inquiétude chercheuse des Ivans et de leurs contemporains, le Vieux Palais et Saint-Basile naquirent, expression de la Russie sainte que les vieux Russes devaient défendre contre les tentatives des tzars modernisants.

DEUX VILLES DANS LE KREML: CELLE DU XVe SIÈCLE, CELLE D'IVAN, ET LA VILLE MODERNE, QUE SYMBOLISE ICI LE PETIT PALAIS (page 190).

Parmi les monuments d'allure moderne, qui étalent sur le Kreml leurs façades régulières, ce qui reste des anciens palais, resserré et comprimé, se terre sauvagement dans son originalité. Le palais à facettes, avec l'escalier rouge, du haut duquel le tzar couronné montre au peuple «la lumière de ses yeux», le petit palais d'or, le Térem, ce gynécée de l'ancienne Russie, sont toujours disposés et meublés pour la vie étroite d'un Moyen Âge septentrional. Ce sont de petites salles basses et voûtées, dont les habitants devaient mener une existence accroupie, des chambres d'une ornementation bizarre et fantasque, où les filets d'or éclatent parmi des teintes sombres. Sur les murs, les images familières, protectrices des tzars, sont plus immobiles encore et plus tristes dans le fouillis miroitant des décorations orientales. La salle à manger, la chambre à coucher, l'oratoire, donnent l'impression d'un Cluny russe encore habité. À l'extrémité du palais, dans un édifice aux clochetons de forme bulbeuse, la chambre dorée; une voûte la surmonte, retombant sur un épais pilier central, et d'épaisses barres dorées, jetées d'un arc à l'autre, empêchent l'écartement des arcatures. Partout reluit l'or des légendes en lettres slavonnes. C'était là, dit-on, que l'on discutait des intérêts religieux de la Russie. Tout autour, il y avait des sièges, creusés dans le mur, où s'asseyaient sans doute les princes de l'orthodoxie. Incertitude de la condition, incertitude de la vie, ces deux terreurs du Moyen Âge, on les éprouvait sous les voûtes basses: l'homme restreignait sa vie, pour qu'elle offrît moins de prises. C'était tout bas, avec une sorte de peur religieuse, que notre guide murmurait le nom d'Ivan le Terrible. Contre des crimes de raison d'État, le peuple russe ne se rebelle point. Il les regarde presque comme une nécessité; et dans sa conscience peu lucide, il s'est bien souvent résigné.

Ce sont les mêmes impressions, les mêmes souvenirs à Saint-Basile, le monument par excellence d'Ivan IV. Ce fut lui qui le fit construire pour remercier le Ciel de la prise de Kazan, lui qui jugea l'œuvre, une fois terminée,—et il la jugea belle et surprenante,—car il fit tuer l'architecte pour qu'il n'en bâtit plus d'autres. Mais Saint-Basile est aussi l'église de la Russie naissante: comme c'était par la religion que la (p. 189) Russie nouvelle avait dû s'affirmer d'abord, la religion se fit nationale; et les saints que les Tatars avaient martyrisés furent unis désormais, dans la mémoire des peuples et sur les murs des églises, aux premiers martyrs et aux Pères.

LE MUR D'ENCEINTE DU KREML, AVEC SES CRÉNEAUX, SES TOURS AUX TOITS AIGUS (page 183).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.

TOUT PRÈS DE L'ASSOMPTION, LES DEUX ÉGLISES SOEURS SE DRESSENT: LES SAINTS-ARCHANGES ET L'ANNONCIATION (page 186).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.

Saint-Basile est bâtie sur une espèce de plate-forme, entourée de terrains en contre-bas. Ses huit ou dix coupoles, toutes de dimensions, de formes diverses, ses clochetons, tantôt taillés à facettes, tantôt côtelés de nervures, témoignent dès l'abord du composite étonnant de l'édifice. Gothique et Renaissance, tatar et byzantin, tous les styles se rencontrent là, comme les tendances opposées dans l'esprit d'Ivan. Ce n'est pas une église régulièrement disposée, avec des nefs, des coupoles, des effets de lumière prévus, mais un faisceau de chapelles, collées les unes contre les autres. Il semble qu'un plan ait été impossible, que la construction se soit accomplie au hasard. Sous les clochers d'or à croix grecques, les murs resplendissent dans une polychromie violente: ce ne sont pas de larges couches symétriques, qui reposent la vue, mais tout un miroitement de lueurs vagues, qui scintille au soleil comme les écailles d'un poisson jeté sur la plage. À l'intérieur, chacun des dômes et des clochers recouvre une chapelle: Saint-Basile semble une église «d'intentions particulières». Tantôt on passe d'un sanctuaire à l'autre directement, tantôt par de longs détours dans des couloirs percés dans la muraille, et où il faut baisser la tête. Dans la coupole, tout en haut, on aperçoit des figures hiératiques, celles du Sauveur, de la Vierge, d'un saint, dont le regard emplit l'édifice. Toutes ces peintures ont un aspect sombre, barbare, dans l'enchâssement de leur or. Au sortir de la place Rouge, gaie comme une grève, aux midis d'été, entre les dorures du Kreml et la façade blanche du Gostinoï Dvor, cette tristesse intérieure étonne.

Sous l'église, une sorte de crypte était illuminée de cierges. Des pierreries, de l'or partout: le trésor souterrain d'un château de légende. Des popes officiaient avec l'animation accoutumée; trois ou quatre malheureux baisaient la terre avec ferveur. À la sortie, une demi-douzaine de mendiants se précipitèrent sur nous: une marchande nous proposa des bibelots de religion.

Ainsi, de l'Assomption à Saint-Basile, c'était toute une ville qui se précisait et s'isolait peu à peu dans (p. 190) notre imagination: la Moscou du XVIe siècle. Comme les anciennes communes ou les villes royales, elle avait ses cathédrales, ses palais, son beffroi enfin dominant tout le Kreml, l'Ivan Véliki. C'est un énorme donjon, octogone, à trois étages en retrait, dont le dernier est surmonté par une coupole d'or. Trente-quatre cloches forment son carillon: l'une, dit-on, est la cloche communale de Novgorod la grande, d'autres plus petites, en argent, furent données par Catherine II. Au bas, la reine des cloches (tsarkolokol), un bourdon monstrueux, datant du règne d'Alexis Mikhaïlovitch.

Du haut de cette tour, la ville immense se découvre. Tout au pied, c'est d'abord l'entassement fantastique du Kreml. De toutes parts, les clochetons aux reflets métalliques, les flèches à six ou huit pans, s'aiguisent vers le ciel; les coupoles d'azur, constellées d'or, s'arrondissent parmi les tours gothiques de l'enceinte; et les dômes dorés, les calottes en plaques de cuivre battu, resplendissent; aux points saillants, et comme pour un jaillissement plus intense, la lumière se concentre et brasille. On dirait que tout ce tumulte s'anime, que toutes ces tours et ces clochers se déplacent, se croisent, montent vers le ciel et redescendent. Plus loin, derrière la boucle de la Moskowa, à l'abri de sa citadelle, Moscou se prolonge à l'infini. Au premier plan, sur les bords du fleuve, des façades blanches et d'aspect moderne lui font une limite précise. Mais immédiatement l'œil ne distingue plus qu'une immense étendue verte, du vert clair d'un étang qui dort. Ça et là, des clochers dorés ou argentés émergent comme des nénuphars. Sous ses toits peints, la grande cité vit. On n'aperçoit pas, de l'Ivan Véliki, ces cheminées d'usine où la vue se heurtait à l'arrivée: c'est, tout entière et seule, la cité sainte et marchande du XVIe siècle. Telle qu'un vaste couvent, où ceux qui passent essaient vainement de rien transformer, où la maison elle-même suit sa tradition, vit de sa vie indépendante et façonne celle de ses habitants, malgré l'Occident et par ces restaurations, dont un peuple naïf l'accable sans cesse, la ville d'Ivan demeure, dans le tumulte des civilisations. Mais ce n'est pas un souvenir mort: avec elle c'est toute sa vie qui persiste.

Et pourtant, tout près de l'Assomption, importune et lassante au premier abord, la façade rougeâtre du palais Neuf s'étale: plus loin, près de la place Rouge, c'est l'Arsenal, le palais de Justice, des casernes qui cachent le mur à créneaux.

À L'EXTRÉMITÉ DE LA PLACE ROUGE, SAINT-BASILE DRESSE LE FOUILLIS DE SES CLOCHERS (page 184).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.

À l'opposé de la porte Spasskoï, du côté de l'occident, une large avenue monte au Kreml, par la porte de la Trinité. La Grande Armée est entrée par là. Sur cette voie triomphale, on croit voir monter encore la bande tumultueuse des soldats occidentaux, fiers et pourtant inquiets. On croit entendre les tambours, les commandements, le claquement des essieux et, par intervalles, les notes de la Marseillaise qui s'élancent du Kitaï-Gorod: tout un bruit guerrier, qui se répand le long du fleuve, fouette les murailles, et dont l'écume brisée ruisselle sur les dômes.

À ce moment, le peuple russe se ressaisit: contre l'ennemi, ce fut lui qui se dressa. Le moujik brûla son isba, fit le désert devant l'armée; la guerre le passionnait; avec les kosaks, il pendait, égorgeait les traînards ou les maraudeurs. Le vieux Kutuzow, le général aimé du peuple et fataliste comme lui, dédaigneux de la tactique occidentale, répétait que c'était au soldat russe qu'il devait la victoire.—À l'entrée du Kreml, au long des murs de l'Arsenal, les pièces françaises prises en 1812 sont alignées. On lit, au-dessous, en russe et en français: «Canons pris sur les ennemis par la victorieuse armée et par la fidèle et dévouée nation russe.» Officiellement, l'action du peuple est reconnue et glorifiée.

DU HAUT DE L'IVAN VÉLIKI, LA VILLE IMMENSE SE DÉCOUVRE (page 190).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. THIÉBEAUX.

Ce fut alors un demi-avènement de la nation. Le tzar l'avait retrouvée; la vieille alliance entre le père (p. 191) et les enfants avait été refaite. Mais qu'il était devenu étrange ce père! Comme il semblait gêné au milieu de la ville sainte! Depuis longtemps, les Occidentaux l'avaient séduit, suborné dans son Pétersbourg, par des charmes magiques, loin de ses fils! Sans doute, les longs efforts de ses prédécesseurs l'avaient conduit à la gloire de 1807, à cette alliance par laquelle il dominait l'Europe et gagnerait peut-être Constantinople, enfin! Mais l'étranger avait souillé la sainte Moscou!

Or, en 1812, le peuple russe accepta ce que ses tzars avaient fait, adopta comme siens les monuments d'allure occidentale qui déjà avaient envahi le Kreml; il ne voulut rien laisser de ce qu'on avait fait russe. Napoléon, sans le vouloir, avait accompli l'œuvre où Pierre le Grand avait échoué.

De ces années, donc, date l'évolution d'une Russie contemporaine. Tout le Kreml moderne, inachevé encore, complété jour à jour, suivant les besoins, en devint le signe matériel.

Non loin de l'Arsenal, des casernes, du palais de Justice, le palais Neuf s'étend régulier et ferme, classique comme Versailles, devant le chaos du Kreml ancien.

Nous avons visité le Trésor des tzars. Par un escalier solennel, on arrive à une grille monumentale, en fer poli. Elle donne accès dans une vaste salle, à coupole. À côté des soldats modernes, des fonctionnaires indolents, quatre grands mannequins équestres, revêtus d'armures slavonnes, montent leur garde séculaire. De cette rotonde, deux galeries partent, en forme de demi-cercle: les souvenirs de toute une histoire y sont rassemblés, attendant pour revivre l'imagination alerte d'un visiteur. Il y a là des richesses inestimables, des milliers de pierres précieuses, des tonnes d'or. Ces merveilles retiendraient peu, si leur prix seul avait invité les tzars à en faire montre.

Mais le travail délicat de l'orfèvrerie, les souvenirs évoqués et le fantastique même d'un tel amoncellement forcent les regards. Les sceptres anciens où les diamants pétillent, les couronnes où s'étagent les rampes de rubis, de saphirs, de turquoises, celles d'Astrakan et de Kazan, celle de Sibérie, celle de Vladimir Monomaque, les robes de couronnement, comme d'immenses vagues d'or qu'on aurait figées là, symbolisent pour la multitude naïve la grandeur de la monarchie, comme l'orfèvrerie des icônes lui fait deviner les splendeurs célestes. Plus loin, ce sont les cadeaux, ceux des sultans, ceux des khans de Circassie, ceux des Lithuaniens et de Napoléon, hommages du monde entier au tzar, les selles, les étoffes magnifiquement tissées, les coupes ouvragées ou les vases de Sèvres, puis des drapeaux, loques effilochées, pendues là, ceux de Pojarski, avec les figures hiératiques des saints, ceux des légions polonaises, des haillons tricolores, aux inscriptions révolutionnaires, des armures de tous les temps, de toutes les guerres, prises sur les ennemis ou offertes par les princes étrangers, les carrosses des anciens tzars, le gigantesque traîneau d'Élisabeth, le mobilier de Pierre le Grand. Surtout, les souvenirs de 1807 à 1815 emplissent ces lieux; mais ce n'est pas seulement la défroque de l'ennemi vaincu, le chapeau de Napoléon que l'on montre, comme à Berlin. L'empereur ici reste glorieux et respecté. C'est qu'il rappelle le moment où, pour la première fois, la nation russe compta dans l'Europe, c'est qu'il fut, volontairement ou non, son initiateur à la vie moderne, c'est enfin qu'il toucha Moscou. La grandeur de l'épopée révolutionnaire émane de ces salles.

(p. 192) À l'extrémité de la galerie, une statue de marbre blanc domine le musée tout entier; en tenue d'apothéose, comme un César romain, Napoléon médite sur l'organisation de la conquête. Lui aussi, les Russes l'ont adopté. Près de ces souvenirs, et continuant cette histoire dont ils indiquent les étapes, le tzar habite. Nous avons parcouru les appartements, les salons somptueusement meublés, la chambre à coucher, la salle du trône aux riches tentures. Dans ces salles immenses, l'ornementation est sobre, et l'éclat des dorures ne les encombre pas. Les salles capitulaires de Saint-Georges, de Saint-André, que le blason des ordres a servi seul à orner, et aux murs couverts d'inscriptions, sont de toute beauté, vastes et simples.

Ainsi deux villes dans le Kreml: une du XVe et du XVIe siècle, immobile; l'autre occidentale, envahissante. Il a pourtant son unité, unité vraie que des artistes, comme Théophile Gautier, peuvent ne pas découvrir, mais que le peuple sent.

Or cette unité ne naît pas de ce sentiment de solidarité dans le temps, qu'on appelle la tradition; il n'y a point de place pour ce sentiment dans la conscience russe. Les monuments ne marquent pas là, degré par degré, le progrès lent d'une civilisation: entre la ville d'Ivan et la ville moderne, il y a solution de continuité. Et pourtant, le peuple ne distingue pas.

C'est que les Russes ne sont pas une nation: ils sont une race, et une race n'a pas de traditions. Elle ne sent pas ce qu'a laissé le travail des générations successives; le passé a disparu. Cela, en Russie, a frappé tous les étrangers: «Chez vous, rien n'est respecté parce que rien n'est ancien, écrit de Maistre à un Russe.» Michelet rappelle ce mot: «Nul passé, nul avenir, le présent seul est tout.» Herzen, enfin, le révolutionnaire: «Nous sommes libres du passé, parce que notre passé est vide, pauvre, étroit.» La nation est une personne; la tradition la constitue, elle a besoin d'institutions; la Russie n'a pas su en acclimater d'étrangères, ni en créer de nationales. Les membres d'une nation se classent par leurs idées, par la manière dont ils entendent l'œuvre de leur groupe dans le monde. Les Russes examinent la figure du voisin, disent: «Celui-ci est vrai Russe; il a les yeux bleus, les pommettes saillantes.» Plus vraiment, mais de même, les Grands-Russiens sont les vrais Russes, parce qu'ils colonisent mieux, parce que leurs facultés naturelles les rendent plus propres à résister, à assimiler ou détruire par contact les races vigoureuses. C'est encore une fois que le peuple russe agit comme une race, physiquement.

Ainsi son Kreml ne doit-il pas lui apparaître comme le gardien d'une tradition séculaire; il ne le voudrait pas couvert de cette teinte grise, dont nous aimons voir nos monuments revêtus. L'antiquité d'une nation est sa force; la race a besoin de se sentir jeune. Le Kreml, donc, doit être éternellement neuf, comme la ville; aussi, comme ils repeignent les peintures byzantines, pour que leur sainteté soit plus évidente, les Moscovites rebadigeonnent le Kreml, pour que la grandeur russe ne soit pas mise en doute. Le resplendissement du neuf, voilà ce qui fait l'unité extérieure du Kreml, ce qui assure la race de sa force constante.

Le Kreml brille comme le ciel, et le moujik assimile au ciel éternellement resplendissant sa cité sainte. Un mot religieux de Moscou le dit: «Au-dessus de Moscou, le Kreml; au-dessus du Kreml, le ciel.»

(À suivre.) Albert Thomas.

UN DES ISVOTCHIKS QUI NOUS MÈNENT GRAND TRAIN À TRAVERS LES RUES DU MOSCOU (page 182).

Droits de traduction et de reproduction réservés.

TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—17e LIV. No 17.—29 Avril 1905.

IL FAIT BON ERRER PARMI LA FOULE PITTORESQUE DES MARCHÉS MOSCOVITES, ENTRE LES PETITS MARCHANDS, ARTISANS OU PAYSANS QUI APPORTENT LÀ LEURS PRODUITS (page 195).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

II. — Moscou, la ville et les faubourgs. — La bourgeoisie moscovite. — Changement de paysage; Nijni-Novgorod: le Kreml et la ville.

L'ISVOTCHI A REVÊTU SON LONG MANTEAU BLEU (page 194).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

Moscou.—Plus que ses cathédrales, plus que son Kreml et ses palais, nous avons aimé Moscou, Moscou elle-même, la cité vivante et bourdonnante.

Comme ville industrielle d'abord, comme centre de commerce, comme point de réunion des lignes de chemins de fer, Moscou s'étend et se transforme, grandit, en face de Pétersbourg; la foule de ses marchands s'agite; dans le travail universel, Moscou à son tour fait effort.

Mais c'est une personne que cette ville; une personne vivante et presque humaine, qui dissuade ou qui conseille,—qu'il faut aimer ou haïr,—qui façonne les cœurs. C'est ainsi que le peuple la vénère. Pour lui elle est, au sens précis, littéral, «la sainte mère», celle à qui il demande assistance et refuge aux heures de danger. Lorsque Kutuzow l'abandonna, la sacrifia pour sauver la Russie, il sentait bien que «ce n'était pas une ville comme une autre». Il ne voulut pas y entrer, et, pleurant, passa par les faubourgs.

Ainsi tout le peuple s'abandonne à elle, subit son ascendant; il la sait douce, hospitalière. Au sortir du steppe dont l'infini tue les bruits, cette activité resserrée, ce fourmillement de rues, ces bruits sonores rassurent. Et la foule s'y agite heureuse, se sentant là chez elle, dans sa ville.

Sans doute des étrangers sont venus d'Occident, qui ont essayé de transformer Moscou. Voyez un peu la nouvelle parure dont ils l'ont revêtue: des tramways, des piliers de lampes électriques, interrompent les larges rues; des façades de pierre (p. 194) se sont introduites, par force, entre les maisons de bois, et sur la ville, en un réseau serré et enveloppant, les fils téléphoniques se croisent, innombrables; parmi les enseignes en lettres russes, des inscriptions françaises se sont glissées; dans les étalages, bien ordonnés, les produits parisiens déploient leur coquetterie.

Oui, mais Moscou reste sainte; que les machines ronflent dans les usines, que les sifflets des locomotives percent l'air à l'entour d'elle, Moscou accepte la civilisation, elle agrée tout ce que l'Europe lui apporte; comme son peuple, elle est souple; elle s'assimile avec facilité les connaissances occidentales, elle se plie aux habitudes nouvelles. Mais ne croyez pas l'avoir changée! Pétersbourg a pu se transformer au contact des Allemands ou des Français, mais non Moscou. Dans toutes ces rues, la civilisation occidentale reste isolée; elle ne pénètre pas la vie russe, elle ne lui donne pas une forme nouvelle. Le soir, quand les lampes électriques épandent leurs lueurs bleuâtres, les boutiques basses, à peine éclairées, ne répondent pas à leur appel joyeux. Les races orientales circulent, sans se mêler, parmi la ville immense, et la civilisation occidentale s'agite comme une autre race qui passe.

Dans sa capitale intacte, le peuple se sent bien chez lui. Sur les routes, une multitude vient vers Moscou: ce sont des pèlerins, pieds nus, qui viennent quêter pour une église; avec leur bâton et leur sébile, ils se tiendront, des journées durant, à la porte des cathédrales. Ce sont des paysans, toute une famille, des enfants aux tuniques roses, des femmes aux jupons rouges, un mouchoir autour de la tête, tous entassés sur la paille, dans une téléga, et qui arrivent pour travailler.

Beaucoup viennent pour une saison. Aux jours d'été, tandis que les riches marchands et les bourgeois partent pour la campagne, à plusieurs verstes de la ville, le peuple en devient le maître; les plaisirs européens encombrent moins la rue. Dans des maisons basses, dans des sortes de caves, isvotchis ou charretiers, tous ceux qui sont venus des champs logent pêle-mêle.

Au jour, ils se répandent par les rues, foule pittoresque et bariolée. Les isvotchis recouvrent de leur long manteau bleu la saleté du dessous; ils attendent, sous le soleil brûlant de midi, résignés et patients, comme leur cheval même, qu'un M. Orloff (c'était le nom de notre guide) avec ses étrangers, les appelle ou les siffle; aussitôt, un escadron s'élance, et, dans une sorte de fantasia, tourbillonne le long du trottoir. Les commissionnaires aux portes des hôtels, aux coins des rues, font leur faction. Ils causent, rient, se bousculent. Cette foule est gaie, enfantine; ils badaudent joyeusement, mais sans insistance: tandis qu'un de nos compagnons photographiait le Kreml, ils passaient près de nous; nous observaient, mais sans s'arrêter, sans former de groupes.

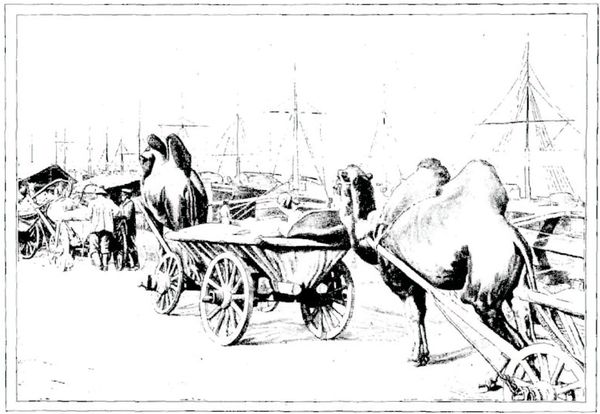

Sur la chaussée, parmi les drojkis rapides, des files interminables de charrettes avancent lentement; l'entreprise de charroi paraît être une industrie moscovite prospère. Chaque cheval a le nez dans la voiture qui le précède: le plus souvent, il y est attaché, et toute la troupe avance, d'un seul mouvement.

Parfois, un cortège empêche d'aller. Tantôt des prisonniers que des soldats emmènent, un convoi, peut-être, pour la Sibérie: il y a là des hommes, des adolescents de figure nerveuse, des femmes aussi, portant un léger paquet de hardes, et cette troupe avance avec lenteur. Plus loin, c'est un enterrement qui monte le long du Kreml depuis le pont de la Moskowa; le cercueil, couvert d'un drap rouge sombre, était porté sur les épaules; en avant, un sacristain tenait l'icône, avec sa robe blanche et dorée, semblable à l'extrémité d'une étole.

Une autre fois, le convoi sortait d'un hospice, tout près d'un marché: c'était un enfant sans doute que l'on enterrait. Le char, blanc et doré, était traîné par quatre chevaux habillés de noir; un homme à longue robe tenait chaque cheval. Tout cela luisait sous le soleil, et l'on sentait, imminente, une gaieté recueillie.

À CÔTÉ D'UNE ÉPICERIE, UNE DES PETITES BOUTIQUES OÙ L'ON VEND LE KVASS, LE CIDRE RUSSE (page 195).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

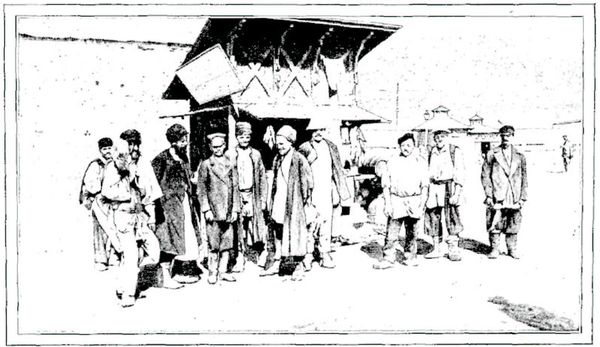

Le marché étincelait dans son fouillis. On aurait cru se promener dans un grand bazar oriental; dans des baraques en bois ou sur le sol, il y avait des amoncellements de ferraille. De grands coffres, de couleur argentée, ornés comme des cercueils, étaient empilés les uns sur les autres; les petits tonneaux neufs, tout blancs, attiraient par leur élégance. Les marchands de vaisselle étaient les plus ardents, insistaient pour nous vendre un moutardier ou une cafetière; mais beaucoup de ces objets venaient d'Occident. D'autres vendaient des fruits; des marchandes offraient du kvass, sorte de cidre russe, de couleur rouge, qu'elles tenaient dans de grandes carafes en verre. Et des Tatars offraient des étoffes étalées sur leurs bras.

Il faisait bon errer ainsi, entre ces auvents; on sentait là le travail isolé, celui du paysan, dans son isba, de l'ouvrier des villes, dans sa boutique basse, tout seul, aidé de ses outils primitifs; tout un travail patriarcal, humble et pénible.

Mais, déjà, la grande industrie a pénétré. Un soir, comme nous étions dans le Kreml, à l'heure du crépuscule, et que les bruits plus rares montaient s'éteindre là, nous avons vu les ouvriers modernes: ils avaient la face pâlie; ils ne regardaient plus avec la curiosité enfantine du reste du peuple; ils parlaient plus haut; ils respectaient moins la sainteté du Kreml. Ils s'en allaient deux par deux, les jeunes surtout, serrés l'un contre l'autre, comme s'ils avaient senti plus fort le besoin d'être unis.

Ainsi allions-nous, au travers de la ville, nous laissant pénétrer par la rumeur active qui nous enveloppait.

Un dimanche, après midi, nous sommes allés aux Moineaux. Les Moineaux sont une ondulation faible de la plaine russe et du haut de laquelle on découvre Moscou. Un souvenir historique, aussi, appelle là: c'est du haut de cette colline que Napoléon vit le Kreml.

Après avoir franchi la Moskowa, on traverse l'ancienne ville tatare. Elle est peuplée aujourd'hui de petites maisons, coquettes, au milieu de jardins, et qui témoignent de l'aisance des habitants. Les moujiks enrichis, des commerçants heureux, habitent là, dans ce quartier tranquille, entre des hospices, des monuments publics ou des églises.

Peu à peu, à mesure que nous montions, nous apercevions, au détour de la route, les clochers dorés de Moscou et, par endroits, la masse des maisons. Au bout d'une demi-heure, nous étions aux Moineaux.

Il était deux heures, à peu près, le moment même où la Grande Armée put enfin contempler Moscou étincelante, au 14 septembre 1812. Rappelez-vous comment Ségur raconte cette arrivée. Les éclaireurs ont découvert la ville: «À ce spectacle, frappés d'étonnement, ils s'arrêtent, ils crient: «Moscou! Moscou!» Chacun alors presse sa marche, on accourt on désordre, et l'armée entière, battant des mains, répète avec transport: «Moscou! Moscou!» comme les marins crient: «Terre! Terre!» après une longue navigation. Puis c'est Napoléon lui-même, qui accourt, heureux, confiant, recueillant de nouveau les hommages de ses maréchaux, s'arrêtant transporté, et s'exclamant: «La voilà donc enfin, cette ville fameuse!»

Du restaurant des Moineaux, le spectacle est merveilleux: ce n'est plus, comme du haut de l'Ivan Véliki, l'immensité enveloppante de la ville qui retient l'esprit; ici elle apparaît vraiment comme la halte au milieu de la plaine sans limites, comme la tiare de pierreries que porte l'empire russe. Au pied de la pente (p. 196) boisée des Moineaux, c'est la Moskowa, qui se déroule en une immense boucle. Une plaine où, ça et là, des couvents, des cabanes, dressaient leurs clochers et montraient leurs toits, s'étendait, toute verte, avec ses routes blanches. Au fond, Moscou brillait. On l'apercevait tout entière: l'église du Sauveur d'abord aux cinq dômes fulgurants; puis, derrière, les clochers bulbeux du Kreml, la tour de l'Ivan Véliki, la façade du Palais Neuf. Tout autour, dans la teinte uniforme des autres toits, des clochers plus petits faisaient effort vers le Kreml. Et, par derrière, la ville semblait se prolonger à l'infini, se répandre vers l'Orient inculte et qu'il faut coloniser.

Nous regardions, stupéfaits, saisis d'admiration. Sur la terrasse, des hommes, des femmes, buvaient le thé ou collationnaient: c'étaient «des richards», comme disait notre guide, qui s'asseyaient là tout un après-midi, buvant, mangeant, raillant les passants; de grands industriels ou des rentiers de Moscou. À l'extrémité d'une table, une petite fille, d'un an à peine, la tête perdue dans une grande capote, était portée par une bonne, négligée par sa mère, une de ces grandes dames, sans doute, qui riaient et plaisantaient, sans songer à la ville qui s'étalait là-bas. Seule, l'enfant, naïve et curieuse, semblait comprendre, comme le peuple, la beauté du spectacle; et ses yeux noirs, ses deux grands yeux, seuls actifs, seuls vivants, dans son visage pâle de petite maladive, restaient fixés obstinément sur les coupoles d'or.

Au dehors, de pauvres gens, venus là sans doute comme nos ouvriers vont à Meudon le dimanche, étaient montés par les sentiers, au travers du bois. Ils avaient vu Moscou surgir lentement, à mesure qu'ils montaient, et maintenant ils s'extasiaient devant son resplendissement.

De l'autre côté, une route redescendait vers la ville; nous l'avons prise. Il faisait, à cette heure, une chaleur d'étuve, l'air était sans vent; dans un ciel absolument pur, seul, un nuage blanc s'étirait. Une poussière épaisse demeurait suspendue au-dessus de la plaine et, par son immobilité fluide, donnait à tout le paysage une légèreté infinie.

Dans le village, tout voisin du restaurant, les isbas paraissaient endormis et déserts. On n'entendait aucun bruit; seuls, des enfants se baignaient dans une mare sale, près de la route, et clapotaient avec les canards. Par les fenêtres des isbas, le samovar apparaissait, brillant.

ET DES TATARS OFFRAIENT DES ÉTOFFES ÉTALÉES SUR LEURS BRAS (page 195).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

Au pied de la colline, tout auprès de la Moskowa, un village annonce les faubourgs industriels. À la porte d'un tractir (cabaret), des hommes jasaient, observaient naïvement les passants, avant d'entrer boire un verre de vodka.

Puis ce fut la campagne suburbaine accoutumée, les marais, la culture des légumes, les potagers. Sur l'autre rive, un couvent au mur crénelé, avec ses clochetons et ses dômes dorés, reposait. Ici, on n'entendait aucun bruit; un chant de coq partit soudain dans ce silence et emplit l'air.

Enfin, nous revînmes à Moscou; nous arrivâmes par les faubourgs ouvriers. On apercevait des bâtisses régulières, des magasins et des usines. Dans les environs, des familles logeaient, s'entassaient à tous les étages autour de grandes cours où le linge séchait sur des piquets de bois et où des icônes, parfois, étaient suspendues, protectrices. Le dimanche, elles étaient dehors; quelques-uns, en habit de fête, sortaient du Jardin zoologique; d'autres, plus nombreux, étaient restés aux alentours des tractirs. Les cris, les plaisanteries, ne faisaient pas défaut; une vieille femme, passant par là, fut poursuivie par quelques-uns; elle leur tenait tête bravement, répondait avec verve, sans doute; car elle les faisait rire et les désarmait. La rude gaieté populaire éclatait.

Au soir, nous sommes allés à Petrovsky Park, le Bois de Boulogne de Moscou. Il s'étend entre la ville, dont les dernières villas se sont cachées là sous les arbres, et le palais construit par Catherine II. Devant le palais, une vaste surface plane s'étend, lieu des réjouissances populaires.

(p. 197) Çà et là, dans le bois, des restaurants, des cafés-concerts. Il fallait, dit-on, dîner à Mavretagn, au restaurant mauresque, connaître la haute société moscovite. Nous y fûmes menés. C'était un Français, le maître d'hôtel, qui nous reçut; il fallut visiter tous les pavillons, un à un, celui-ci dont les glaces avaient coûté tant, celui-là dont l'ornementation avait failli ruiner le propriétaire, tous ces cabinets où de riches marchands dépensaient en une nuit plusieurs milliers de roubles, avec un gros tapage de gens blasés.

PATIENTS, RÉSIGNÉS, LES COCHERS ATTENDENT SOUS LE SOLEIL DE MIDI (page 194).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

Pendant le dîner, deux orchestres jouaient tour à tour, l'un civil, l'autre militaire, le meilleur. Des airs français, naturellement, comme le Chant du Départ, ou des morceaux d'opéra, comme l'ouverture de Guillaume Tell, nous furent offerts. Tandis que l'orchestre continuait de jouer, comme en sourdine, tandis que les lampes électriques filtraient leurs rayons au travers du feuillage vert, nous nous laissions aller à rêver un peu, dans une grande détente de l'attention.

Pendant ce temps, le maître d'hôtel contait l'accident de Petrovsky-Park, arrivé là tout près, lors de la fête du couronnement de Nicolas II. C'était la foule énorme se pressant pour la distribution des vivres, se bousculant pour arriver à temps, pour recevoir, puis les planches qui se brisent, au-dessus du ravin, les malheureux qui s'enfoncent là, s'entassent, s'étouffent, et la multitude des autres, alors, qui poussent toujours, qui passent sur le fossé comblé de morts, sur ce nouveau parquet qui ne s'enfoncera pas..., enfin les cadavres qu'on emporte toute la nuit, accumulés sur les chariots, et les noms, pendant quinze jours, emplissant les colonnes des journaux.

Nous songions ace peuple naïf et gai de Moscou, que nous avions vu tout au long du jour, et ce malheur qui l'avait frappé, nous paraissait d'autant plus triste et plus insupportable.

Il était tard déjà quand nos voitures nous ramenèrent à l'hôtel, par l'arc de triomphe d'Alexandre Ier, tout le long de la Vertskaïa. Le ciel avait quelque chose d'éthéré et d'immatériel, avec ses étoiles pâles et la lueur diaphane de son couchant. Les petites chapelles étaient closes; le peuple, ouvriers et moujiks, avait disparu; la Moscou russe dormait. Mais les lampes électriques semblaient triompher. À fond de train, des troïkas et des drojkis revenaient de Petrovsky; aux lueurs de l'électricité, ou apercevait parfois un officier et une femme, serrés l'un contre l'autre dans l'étroite voiture; sur les trottoirs, des filles passaient.

Entre Paris et Tomsk, à Varsovie, à Nijni, vous trouverez le marchand de Moscou. Depuis qu'il a quitté le caftan de ses pères, depuis qu'il fait peiner des milliers d'ouvriers, il va par toute l'Europe, l'Asie, pour vendre et pour acheter, pour jouir. J'eus le bonheur d'en voir un à Moscou même, chez lui, parmi son luxe, M. K... Il habite à Marosseïka une maison à deux étages, un petit hôtel d'allure occidentale. À l'intérieur, on trouve le confortable, le luxe moderne et cosmopolite.

En bas, c'est la bibliothèque, le cabinet de travail, la chambre du précepteur, celle de ses domestiques, celle de la gouvernante. À l'entrée, devant le grand escalier de pierre, un valet prend vos chapeaux, vos manteaux, et vous les rend à la sortie, sans jamais faire erreur. Au premier, habitent les maîtres; après (p. 198) deux salons, ornés de quelques Falguière «qui coûtent cher», on arrive à la salle à manger, aux buffets où s'alignent les services dorés, puis à la serre, au jardin d'hiver, où les plantes vertes «entretiennent la tradition de la verdure». Au-dessus, habitent les enfants et leurs domestiques. Un hôtel parisien ne serait pas disposé d'une autre façon.

Mais les chambres à coucher sont peu développées: le lit et les tentures ne préoccupent point les Moscovites comme les Français; on campe en Russie plutôt qu'on ne couche. Les couchettes sont petites et étroites, les draps peu larges; le plaisir du lit, «bien rollé», comme disent nos paysans, est inconnu ici. C'est que la maison tout entière protège du froid, nul souffle de l'atmosphère glacée du dehors n'y peut pénétrer, la vie s'isole et s'alourdit parmi les salles aux doubles fenêtres, où monte la chaleur des poêles.

Nous avions déjà parcouru l'hôtel, quand le «patron» vint nous rejoindre. C'était un homme de trente ans environ, bien bâti, d'allure nerveuse. Il était brun, portait de longs cheveux noirs, luisants; dans le visage de teint bronzé, les yeux noirs, légèrement bridés, brillaient derrière les lunettes d'or. Il avait le front haut, l'arcade sourcilière très développée. Il parlait le français très rapidement, avec de brusques arrêts, quand un mot lui manquait, sur ce ton chantant et avec ce zézaiement de beaucoup de Russes, quand ils parlent notre langue. Il se tenait tout près de son interlocuteur, et le fixait obstinément.

Dans sa vie de travail et de plaisirs, ce sont les qualités du moujik que vous retrouvez. Comme le paysan se résigne à émigrer, à reconstruire l'isba plus loin, dans la plaine; comme le soldat marche pendant 1 000 kilomètres en disant: «Nitchévo: ce n'est rien!» ainsi pendant des nuits, pour augmenter sa fortune et pour la manifester, M. K... dîne, boit du champagne, cause avec des marchands et rit avec des femmes.

«Voilà trois nuits que je ne dors pas, nous dit-il. Tous mes amis sont éreintés. Moi, je suis debout». Nitchévo, ce n'est rien.

UNE COUR DU QUARTIER OUVRIER, AVEC L'ICÔNE PROTECTRICE (page 196).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

Sans doute, il ne boit plus de vodka. Mais une belle cave, voilà la marque d'une grande fortune! Les vieux vins de Bordeaux ou de Bourgogne, les marques de Champagne, les cognacs à 100 roubles la bouteille, voilà ce qu'il faut montrer au visiteur.

Comme nous paraissions peu sensibles à tout cet étalage, on nous montra l'écurie; son écurie est l'autre orgueil de M. K.... Il fait courir parfois, et il a remporté quelques prix à Moscou.

Dans une cour intérieure, assez sale, où la poussière s'accumulait entre les petits pavés inégaux, des brins de paille traînaient, des tas d'ordures. Dans les maisons particulières, comme dans les hôtels, ces cours intérieures sont toujours malpropres. Les écuries s'ouvraient là.

Un à un, sur la demande du maître, tous les chevaux nous furent amenés. C'étaient d'abord plusieurs paires de magnifiques Orloffs: au repos, ils payaient peu de mine, mais dès qu'on les faisait courir un peu autour de la cour, ces animaux nerveux se redressaient, le corps tout entier tendu. Ils ont la tête très fine, le poitrail très développé; c'est uniquement par le collier qu'ils entraînent la voiture. Ce sont surtout des chevaux de vitesse, ceux avec lesquels le patron, pendant les après-midi d'hiver, laisse derrière lui les autres traîneaux, à travers Petrovsky Park. Le cocher part à fond de train, puis s'arrête, va au pas. Qu'une troïka essaie de le passer, vite, il repart; et c'est avec ces alternatives, au milieu de la joie orgueilleuse du maître, que se fait la promenade. Des chevaux suédois à longue crinière, plus petits, plus trapus et moins nerveux, servent aux longs voyages; ils trottent souvent pendant 60 kilomètres sans manger ni boire, et arrivent frais.

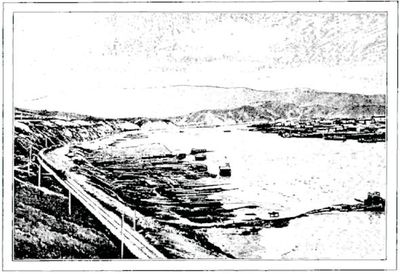

SUR LE FLANC DE LA COLLINE DE NIJNI, AU PIED DE LA ROUTE QUI RELIE LA VIEILLE VILLE À LA NOUVELLE, LA CITADELLE AU MARCHÉ (page 204).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE M. J. CAHEN.

Tandis que leur maître causait, caressait ses chevaux, une foule de domestiques s'empressaient autour de lui. Quand nous étions arrivés dans la cour, ils s'étaient tous précipités, en courant, avaient demandé ses ordres. Maintenant, le long des murs, ils attendaient. Le maître tira une cigarette de son étui; en courant, (p. 200) l'un s'approcha, alluma la cigarette. Trois fois, il revint pour le même office. Le maître eut soif, un autre apporta de la bière. Un tout petit chat, sorti de l'écurie, vint se frotter contre ses jambes; un troisième serviteur s'approcha respectueusement et l'emporta. Je m'étonnai de cet esclavage domestique, de cet empressement à deviner et à satisfaire tous les caprices, et je dis mon étonnement.

«Oh! à Paris, me répondit-il, il y a aussi de bons domestiques! Mais nous ne sommes pas mal servis.»

Je songeai, en même temps, à ses ouvriers, ses autres esclaves, qu'il ne connaissait pas, qui ne pouvaient se signaler par un tel service. J'aurais voulu savoir s'il s'intéressait à leur vie, s'il avait souci de leur condition.

«Avez-vous, lui dis-je, beaucoup d'ouvriers?

—17 000, répondit-il, dans mes filatures....»

Et immédiatement, comme il voyait ma surprise:

«Que voulez-vous? Ici, avec 100 000 francs de revenu par an, on n'est pas riche. Il faut au moins 300 000 francs.»

Ainsi, qu'il organise dans ses filatures un économat, car les ouvriers mêmes ne seraient pas capables de former «l'artel»; qu'il établisse, comme veut la loi, des hôpitaux et des écoles, qu'il paie un médecin pour ses travailleurs, il n'en reste pas moins qu'il faut les exploiter pour mener à Moscou la grande vie occidentale. Nombre d'ouvriers sont payés, là-bas, 4 roubles par semaine, des apprentis 30 kopecks. Et le patron fait cela avec naïveté; il ne s'étonne pas de leur patience, de leur résignation; l'ouvrier n'est-il pas content, avec un petit verre de vodka?

Le moujik vole et ment innocemment; le grand marchand du XIXe siècle, méprisant les vieilles coutumes, vêtu à la mode et rasé, est resté vraiment «moujik de commerce», comme disait Ivan le Terrible; il exploite innocemment. Le sens moral n'est pas très développé dans toutes les âmes russes, depuis le prince Dolgoroukow jusqu'aux plus humbles paysans.

Mais le riche Moscovite n'a pas gardé les traditions pieuses et les saints usages; il n'aime plus en Moscou la ville religieuse, il ne se laisse pas pénétrer par son activité dévote. Il a les yeux fixés sur l'étranger, pour l'imiter ou pour le combattre, et n'a plus d'amour pour la sainte Mère.