Title: La Guyane inconnue: Voyage à l'intérieur de la Guyane française

Author: Albert Bordeaux

Release date: August 28, 2022 [eBook #68856]

Language: French

Original publication: France: Plon

Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))

VOYAGE

A L’INTÉRIEUR DE LA GUYANE FRANÇAISE

PAR

ALBERT BORDEAUX

Quatrième édition

REVUE ET AUGMENTÉE

14 gravures hors texte

OUVRAGE COURONNÉ PAR L’ACADÉMIE FRANÇAISE

PARIS

LIBRAIRIE PLON

PLON-NOURRIT ET Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS

8, RUE GARANCIÈRE — 6e

1914

Tous droits réservés

DU MÊME AUTEUR, A LA MÊME LIBRAIRIE

| Rhodésie et Transvaal. Impressions de voyage. 2e édition. Un volume in-18, orné de gravures et d’une carte | 4 fr. |

| Sibérie. Notes de voyage et de séjour (1902-1903). Ouvrage accompagné de douze gravures hors texte et d’une carte. 2e édition. Un volume in-16 | 4 fr. |

| La Bosnie populaire. Paysages — Mœurs et coutumes — Légendes — Chants populaires — Mines. Un volume in-16, accompagné de douze gravures et d’une carte | 4 fr. |

| Le Mexique d’aujourd’hui et ses mines d’argent. 2e édition. Un volume in-16 avec une carte et 16 gravures hors texte | 4 fr. |

PARIS. TYP. PLON-NOURRIT ET Cie, 8, RUE GARANCIÈRE — 19608.

Published 24 January 1906.

Privilege of copyright in the United States reserved under the Act approved March 3d 1905 by Plon-Nourrit et Cie.

Vous avez été mon guide dans ce voyage en Guyane, dont le but était de vérifier la richesse en or de divers cours d’eau situés à plus de 200 kilomètres des côtes, à vol d’oiseau, et de les prospecter en vue de leur avenir. La courte durée de quatre mois imposée à ma mission ne m’aurait pas permis sans vous de réaliser ce but, tandis qu’avec vous le voyage a été aussi agréable que facile. Je pourrais presque dire que je ne me suis pas douté des difficultés ; vous m’avez fait profiter d’avantages exceptionnels.

J’emporte une impression extrêmement vive de ce passage rapide à travers votre pays. En deux mois, nous avons remonté en canot jusque près d’une des sources de l’Approuague, parcouru à pied à travers la forêt quelques centaines de kilomètres, puis nous sommes redescendus à la côte par la rivière Mana. C’était la première fois que je parcourais à loisir un pays tropical, un de ces pays où l’atmosphère chargée de vapeur d’eau amortit les rayons solaires, et pénètre tout l’être d’une chaleur moite, comme l’atmosphère d’une serre ou d’une salle de bains russes. Mais il y a ici l’incomparable avantage de jouir de l’air libre, saturé de senteurs ; d’entendre les infinis frémissements de la forêt ; de voir dans leur libre développement toutes les variétés de la flore et de la faune les plus puissantes du monde. La Guyane tout entière, c’est la forêt vierge tropicale, c’est un enchantement pour celui qui ne l’a jamais vue ; elle a tout l’attrait du mystère inconnu à découvrir.

Auparavant, j’avais bien parcouru le Mozambique et la Rhodésie. Mais on traverse le Mozambique trop rapidement, en chemin de fer, et les hauts plateaux rhodésiens n’ont pas le caractère tropical des pays chauds et humides. Je vous dois donc de m’avoir fait saisir, sans les soucis du voyage, la beauté des tropiques, et je voudrais pouvoir rendre l’impression que j’en ai ressentie, non seulement pour ceux qui, en France, ne peuvent la connaître que par les livres, mais même pour beaucoup de Guyanais qui ont trop peu l’occasion ou le désir de connaître leur pays.

N’ai-je pas raison d’intituler ce récit : la Guyane inconnue ?

Albert Bordeaux.

LA GUYANE INCONNUE

La durée du voyage, de Saint-Nazaire en Guyane, n’est pas aussi courte qu’on pourrait le croire à la seule inspection de la carte. S’il faut huit jours du Havre à New-York, il semble qu’en douze jours, on devrait accoster la Guyane. Or, il faut vingt et un jours. C’est que le grand courrier ne dessert Cayenne qu’indirectement. Après avoir touché la Guadeloupe et la Martinique, il file sur le Venezuela, puis sur l’isthme de Panama et Colon. C’est un paquebot-annexe qui prend les passagers à la Martinique et les transporte à Cayenne par les Antilles anglaises et les Guyanes anglaise et hollandaise. Une fois seulement par an, il y a un service direct de France en Guyane, c’est lorsque le paquebot de l’Etat, la Loire, transporte les condamnés à la déportation. A l’aller, il prend difficilement des passagers ; au retour, il paraît qu’il est toujours rempli. C’est un paquebot très confortable et qui fait le trajet en dix à onze jours ; il est tentant.

Je partis de Saint-Nazaire sur le Versailles, un excellent bateau construit en Angleterre pour le service transatlantique du Lloyd allemand. Il fut vendu lorsqu’on fit les immenses bateaux actuels, le Deutschland, etc.

Nous eûmes d’abord quelques mauvaises journées, jusqu’au delà des Açores ; c’était en janvier et le vent soufflait furieusement. Les passagers paraissaient peu. J’étais accompagné par Sully-L’Admiral, Guyanais de vieille souche, originaire de la Guadeloupe, et d’ancêtres bretons. De solide constitution, et de vive intelligence, ancien chasseur d’Afrique, depuis sa jeunesse il était aguerri au climat tropical de l’intérieur guyanais et brésilien. Jeune et gai, il fut, dès le bateau, plein de ressources pour amuser les passagers et leur faire passer le temps sans s’ennuyer.

Parmi les autres passagers, je rencontrai un ingénieur, M. Moufflet qui, après neuf ans au Soudan, retournait en Guyane à sa mine de Saint-Elie qu’il avait longtemps dirigée autrefois. Son énergie et ses capacités l’y faisaient revenir malgré ses soixante ans bien sonnés. On voit que les climats tropicaux conservent fort bien la santé et l’entrain du caractère, seulement il ne faut jamais se décourager. Nos climats froids et humides ont bien leurs inconvénients, mais nous les connaissons. M. Moufflet savait se tirer d’affaire également bien dans le froid et la chaleur.

Après les Açores, le voyage s’égaya. Tandis que Sully-L’Admiral amusait les passagers, les dames surtout, avec un infatigable zonophone, je ne perdais pas mon temps avec M. Moufflet, car il me décrivait déjà la Guyane dans des détails tels, me disais-je, que je n’aurais pas le temps d’en voir autant. Cela me servit pour mieux la comprendre dans la suite.

Le dernier port que devait toucher le Versailles était Fort-de-France, après avoir passé devant Saint-Pierre, de cataclysmique mémoire. A Saint-Pierre, il était huit heures du soir ; la nuit était noire et je ne vis rien. Pourtant les passagers nous avaient bourrés de détails sur la catastrophe, ils s’étaient même disputés sur les rapports entre la destruction de Saint-Pierre et celle de Pompéi : l’un ou l’autre avait vu Herculanum et Pompéi. Les détails fourmillaient, quel dommage de ne rien voir !

J’étais accoudé aux bastingages, par la nuit sombre, devant l’ombre noire de la Montagne Pelée, écoutant la description que m’en faisait un ancien chanoine de Saint-Pierre, un méridional, je crois, encore ému d’avoir échappé, par son absence, au cataclysme : « Ici, c’était mon église, disait-il ; là, le théâtre. Cette pointe, c’est le Carbet… La population était excellente… Ah, monsieur, c’est le plus beau pays de la terre. » On eût dit qu’il voyait ce qu’il décrivait ; il voyait parce qu’il savait, car pour moi, je ne distinguais rien. Mais un confrère l’interrompt : « Ah non, mon cher confrère, la Dominique est bien plus belle ! » Et j’admire celui-ci qui s’extasie sur la Dominique : il y est depuis quatorze ans, et il est usé par la fièvre et l’anémie. Comment peut-il la préférer à sa Bretagne, où il vient d’essayer de se remettre par quelques mois de vacances ? Il a une bien belle âme ; et dire qu’on chasse de France les religieux ! « Pour moi, leur dis-je, je crois la Savoie plus belle que la Dominique et la Martinique. » Ils rient, mais ne se rendent pas. Et vraiment je suis bien hardi de les contredire ; je ne connais rien de ces pays tropicaux, la nature y est vierge encore, et chez nous, en Suisse, même en Savoie, n’est-elle pas bien défigurée déjà par le confort, inventé pour gagner de l’argent ?

Un des faits les plus navrants de Saint-Pierre fut de trouver sous les décombres de l’église, à la place de la table sainte, une rangée de corps, ceux des personnes qui venaient communier. Il était huit heures du matin. Bien des victimes furent retrouvées dans la position la plus tranquille, caractéristique de leur occupation habituelle, comme à Pompéi. Bien que Pline n’en dise rien (son récit fut écrit vingt ans après la catastrophe), il dut se produire à Pompéi le même vent de feu qu’à Saint-Pierre, et qui anéantit trente mille êtres humains.

On avait vu la veille les flots de la mer se précipiter dans un gouffre sur le rivage, et l’on devait s’attendre à la catastrophe qui en résulterait, c’est-à-dire à la production de masses énormes de vapeur d’eau, capables ou de soulever le sol, ou de sortir en torrents de feu. Mais on avait négligé l’avertissement, ou plutôt il y avait lutte électorale et l’on avait décidé de faire l’élection : le volcan attendrait. Quelle ironie !

Il y eut un violent raz de marée qui faillit envahir Fort-de-France ; cette ville s’attend un jour ou l’autre à être victime d’un raz de marée. Une autre ville à la Guadeloupe, la Basse-Terre, est menacée par son volcan plus encore que Saint-Pierre. Mais à Saint-Pierre même, on vient déjà relever les cultures, sinon les maisons : il faut bien vivre, la nécessité presse tandis que le danger est douteux !

Le bateau-annexe la Ville-de-Tanger nous prend à Fort-de-France. C’est un rouleur insupportable, quand même la mer est calme ; aussi fait-il regretter le Versailles. Nous descendons une heure ou deux à Sainte-Lucie, île anglaise où l’on parle créole. On nous montre la place sur laquelle on avait logé, ou plutôt parqué deux mille Boërs prisonniers de guerre ; la végétation est superbe sur les collines de l’île, autour de la baie parsemée de jolies villas : les Anglais ont le sens du confort, parce qu’ils ont celui de l’argent, ou inversement.

Nous ne cessons de rouler qu’en arrivant sur les côtes de la Trinité. On pénètre dans un passage étroit et pittoresque, un détroit entre de hauts rochers abrupts peuplés de grands oiseaux, et aussitôt la mer est calme comme un lac. Nous suivons les rives jusqu’à Port-of-Spain, la capitale de l’île, une ville pourvue de tout, confortablement, comme il sied à une ville anglaise pleine de respectability. Nous en repartons pour suivre de nouveau des côtes enchanteresses sous leurs forêts de cocotiers : le pays vraiment de Paul et Virginie. Là derrière on exploite lucrativement un lac de bitume connu des ingénieurs.

Nous entrevoyons au loin les côtes du Venezuela et les bouches de l’Orénoque, la terre ferme, cette fois, la roche solide, sans volcans ni bitume ; la nature vierge va commencer. C’est ensuite la Guyane anglaise : la côte est basse, et autour de la rivière Demerara où nous entrons, la végétation ne me paraît plus si merveilleuse que sur les côtes peu habitées de la Trinité. La civilisation a passé par là, si peu que ce soit.

A Demerari, ou Georgetown, nous sommes mis en quarantaine ; ou plutôt, c’est nous qui refusons d’admettre personne sur le bateau et d’en descendre, car il paraît que si nous avions le malheur de descendre à terre, on refuserait de nous laisser descendre à Surinam et à Cayenne. C’est dommage ; de la rivière où nous sommes ancrés, on ne distingue que des pontons et des quais de bois. Pourtant, dans une échappée entre des hangars, j’aperçois une rue en enfilade : ce sont de jolies maisons blanches bordées de palmiers et de grands arbres. Un tramway électrique file rapidement dans la rue, et rappelle l’idée du confort moderne. La ville paraît riche : on distingue de belles promenades, de superbes jardins, les ressources sont aussi variées qu’à la Trinité, à Port-of-Spain. L’intérieur du pays produit chaque année pour deux à trois cent mille francs de diamants qu’on exporte aux Etats-Unis. La formation diamantifère paraît être la même qu’au Brésil.

Pour arriver à Surinam, ou Paramaribo, capitale de la Guyane hollandaise, il nous faut reprendre la mer une vingtaine d’heures, puis remonter une rivière pendant deux à trois heures. La position de l’embouchure de la rivière est indiquée en mer par un bateau-feu ; il n’y a pas de phare. Ce bateau-feu est agité comme une coquille de noix : il oscille dans tous les sens sans aucune loi, au gré des vents et des lames ; c’est un genre de supplice plus rare et plus pénible que le roulis de la Ville-de-Tanger, et pourtant toute une famille, avec des bébés, habite cette coquille de noix. Si l’on soumettait chez nous des forçats à cette corvée, il n’y a pas de doute qu’on recevrait de toute espèce de journaux humanitaires des plaintes à la Jean-Jacques Rousseau, empreintes d’hypocrite sensiblerie. Car tandis qu’on a l’œil sec pour mettre à la porte des hôpitaux, des écoles, et de leurs demeures même, des religieux et même des femmes, on ne peut retenir ses larmes en parlant des forçats qui balayent les rues de Cayenne. Mais attendons de les avoir vus : il est juste de pleurer sur les forçats en tant que coupables.

A Surinam, pour prendre contact avec la terre et avoir quelques nouvelles, je vais déjeuner à l’hôtel International, une baraque en bois assez propre, avec de grandes chambres bien aérées, abritée par les palmiers de la plus belle avenue de la ville : le marché s’y tient en ce moment. J’apprends — tout en attendant un déjeuner difficile à obtenir, car ce n’est pas l’heure — que le gouvernement hollandais, plus prompt que le nôtre, a décidé la construction d’un chemin de fer de 250 kilomètres pour relier à Surinam les régions aurifères jusqu’à celle de l’Awa. Le tracé est fait, le matériel est en route, on a commencé la voie. Ceci m’intéresse vivement, car depuis que je suis en route, on me rebat les oreilles du chemin de fer de la Guyane française proposé depuis huit ans, sans cesse retardé, et que peut-être on fera trop tard, quand le trafic aura été pris en grande partie par le chemin de fer hollandais qui aboutit à peu de distance du terminus visé par le projet français. Les Hollandais de l’hôtel ont des parents chez les Boërs de l’Afrique du Sud, et cela donne un nouvel intérêt à notre conversation.

Avec la question du chemin de fer, la première qui s’impose à l’attention de ceux qui arrivent en vue de la Guyane française, c’est celle des forçats.

Déjà avant d’arriver, nous pouvons avoir une petite idée, de visu, du régime pénitentiaire. Nous passons en effet aux îles du Salut pour y déposer la poste. Depuis longtemps la sirène nous a annoncés, le commandant du bateau est talonné par l’heure de la marée pour pouvoir franchir la barre du port de Cayenne. Il y a trois jours qu’il manœuvre dans ce but d’arriver à Cayenne au jour fixé, pour l’heure de la marée. Mais l’administration pénitentiaire n’en a cure ; peu lui chaut ! C’est une administration officielle ; elle ne connaît pas la hâte. La Ville-de-Tanger s’arrête, elle siffle, la sirène pousse de longs hurlements, tout le monde est furieux. Lentement un canot se détache du rivage, il est manœuvré par sept forçats, six aux rames, un au gouvernail. Deux fonctionnaires trônent nonchalamment sur le banc d’arrière. Mais cette pompe n’en impose pas à notre commandant. Il leur flanque à la tête le sac des dépêches, leur crie en mots grondants les reproches qu’il tient tout prêts depuis longtemps, et siffle le signal du départ. La Ville-de-Tanger s’ébranle sans se soucier de heurter le canot officiel déjà secoué par les vagues, et où les fonctionnaires penauds ont peine à garder leur équilibre. C’est drôle de voir ainsi traiter l’administration que le bon public français n’aborde jamais que l’air craintif et même ébaubi.

Nous admirons cependant ces îles du Salut, toutes vertes, avec leurs beaux palmiers. Il y a trois îles formant un port : l’île Royale, l’île Saint-Joseph, et l’île du Diable. Dirait-on que c’est l’île du Diable, ce petit paradis terrestre ? Ce serait le digne séjour de Paul et Virginie. Voici la case de Dreyfus, plus belle que celle de l’oncle Tom : on s’attendait plutôt à voir un rocher aride et nu, à en croire ceux qui n’ont jamais vu les îles du Salut. Toute voisine, l’île Royale possède un vaste hôpital tenu par des religieuses pour les forçats : ce sont elles qui travaillent ici. Enfin l’île Saint-Joseph est habitée par les forçats de la catégorie la plus dangereuse. On entend ainsi ceux qui refusent de travailler. Mais le refus de travailler, lorsqu’il n’y a aucun moyen de coercition, ne semble pas indiquer un état d’âme particulièrement dangereux. Si l’on classait les forçats d’après leurs antécédents ou la cause de leur condamnation, le résultat serait peut-être plus concluant. Il est vrai que l’oisiveté est la mère de tous les vices, et c’est un argument. Nous allons bientôt voir un séjour qui contraste avec la verdoyante île du Diable.

A deux ou trois heures de distance des îles du Salut, voici un îlot, un rocher qui sort de la mer comme le dos d’un cétacé, mais ce dos est surmonté d’un bâti en bois portant un phare et d’un mât avec un drapeau : une maison minuscule se blottit sous le phare. C’est l’Enfant-Perdu, le rocher balayé des vagues qui porte le phare de Cayenne. Le séjour y semble peu réjouissant ; il y a pourtant plus de stabilité que sur le bateau-feu de Surinam. Ici les gardiens du feu sont des forçats, on les relaie tous les mois. Ce poste est une punition ; ils y vivent séparés de leurs semblables. Je ne vois pas pourquoi on les plaindrait : le bateau-feu de Surinam n’est pas une punition.

L’Enfant-Perdu mérite bien son nom, ce nom à l’air romantique. Les créoles des Antilles ont gardé le goût du romanesque et du suranné dans leurs dénominations ; nous le verrons pour leurs prénoms. L’un ou l’autre parfois, de ces vieilles familles antillaises, a même conservé le type du Français du moyen âge. Je disais à l’un de ceux-là sur le bateau : « Vous seriez parfait, costumé en mignon d’Henri III. » La barbe en pointe, les cheveux en arrière, sans être longs, l’ovale allongé, le regard qu’on voit aux portraits du duc de Guise, ou de Bussy d’Amboise, il vous reportait de quelques siècles en arrière.

Enfin la côte de Cayenne se déroule devant nos yeux : cette côte est extrêmement pittoresque, beaucoup plus que celles des Guyanes anglaise et hollandaise. Ce ne sont plus des rives basses et d’aspect marécageux, mais des collines accidentées couvertes d’arbres. La ville de Cayenne nous est cachée presque entièrement par la plus petite de ces collines, sur laquelle se trouve un fort, le fort Cépérou : on voit encore quelques canons, mais la plupart ont été emportés à Fort-de-France, qui a été choisi pour devenir notre centre naval dans la mer des Antilles. De la ville de Cayenne on ne distingue que le grand bâtiment de l’hôpital dont les jardins donnent sur la mer, et les anciennes casernes, au pied du fort Cépérou. Au delà, ce ne sont que des cimes de palmiers agités par le vent. L’impression est vraiment agréable. Dès l’abord, on se demande pourquoi l’on a choisi ce joli pays pour y envoyer les forçats. La raison, se dit-on avec conviction, c’est que le climat est malsain : il y a la fièvre paludéenne, et certaines années, la fièvre jaune. Nous aurons le temps d’en juger par nous-mêmes.

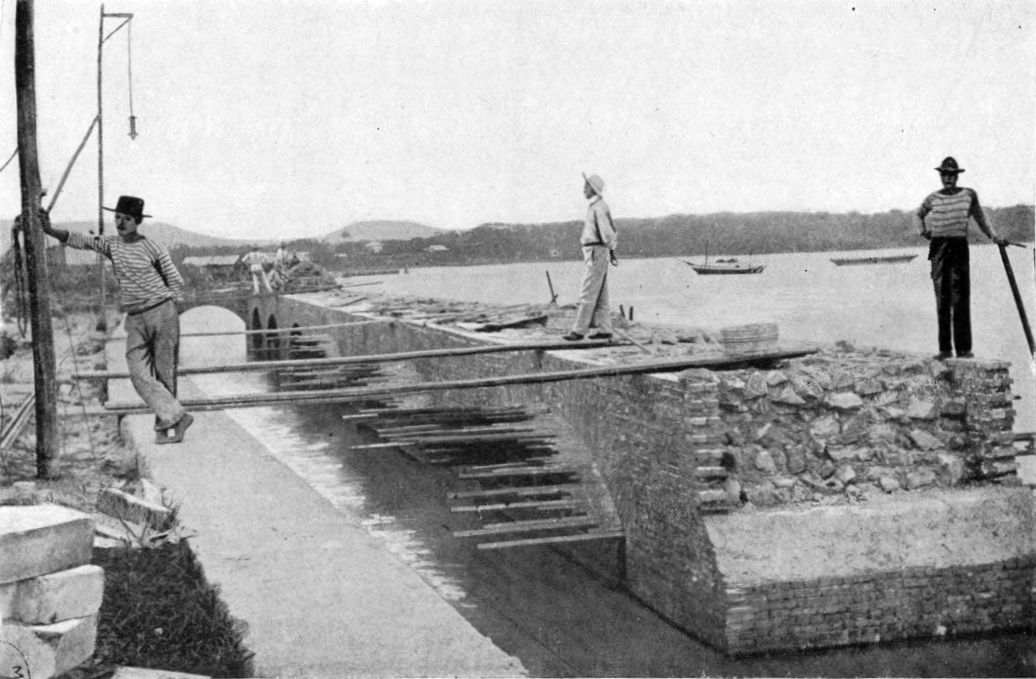

Nous franchissons la barre au dernier moment où elle est possible, grâce au retard subi aux îles du Salut, et le bateau jette l’ancre dans la rivière, en face des Douanes, devant un wharf en bois déjà vieux, mais dont il semble qu’on n’a jamais pu se servir.

Cayenne est à notre gauche, à l’est. A droite, c’est la pointe Macouria qui s’avance au loin dans la mer, suffisante pour abriter des vents d’ouest. Le bateau est arrivé exactement au jour fixé par les indicateurs, ni plus ni moins qu’un train-poste européen. Nous sommes au 29 janvier, mais tandis qu’en France il fait froid, ici le soleil est ardent. La brise de mer a cessé ; tout le monde est en blanc et en casque colonial. Des canots viennent nous prendre pour aller à terre. Les rameurs crient et se démènent, à demi vêtus : il y a là des noirs, des coolies de l’Inde, puis surtout des métis de toutes les teintes. Les noirs sont originaires d’Afrique. Les Indiens autochtones ou Peaux-Rouges sont très rares sur la côte ; il faut aller tout à fait dans l’intérieur pour en trouver encore quelques tribus. C’est en vain qu’on en cherche parmi ces peaux cuivrées, basanées, chocolat, grisâtres, jaunâtres, noirâtres. Il faut une bonne heure pour se dépêtrer avec ses bagages au milieu de ce fouillis de gens, de ce tumulte de cris d’appel, de cris de joie de se retrouver. Les créoles surtout m’ont paru être fort portés aux embrassements ; c’est un plaisir visible pour eux, exubérance due au soleil.

On peut dire que tout le monde ici est créole, et non pas, comme on pourrait le croire, les blancs de race pure, descendants des anciens colons. Quant à nous autres Français, on nous appelle des Européens. Il faut bien se garder de la moindre erreur dans les termes. Les créoles sont la race dominante ; les Européens ne font que passer. Les plus apparentes traces de leur passage sont justement les créoles, car la Guyane est restée à l’état de forêt vierge. Il y a bien vingt-cinq mille créoles, la plupart nés en Guyane, et l’on ne peut qu’être étonné qu’avec le triste cadeau de forçats que nous faisons à cette terre depuis soixante ans et plus, la race y possède tant de qualités réelles, ce qui ne veut pas dire qu’elle soit sans défauts. Mais nous la verrons à l’œuvre.

En attendant, je n’ai guère le temps d’étudier Cayenne à ce premier séjour. Je vais en effet repartir le surlendemain de mon arrivée pour aller visiter des placers aurifères à grande distance dans l’intérieur du pays. Il n’y a pas de bons hôtels à Cayenne, mais on a mis à ma disposition une des plus belles maisons de la ville, et pour mes repas, je dois les prendre chez Sully-L’Admiral, qui est un des hommes les plus en vue du pays, par la connaissance approfondie qu’il en a. Il sait être en outre un fin gourmet, ce qui ne gâte rien. Je n’ai donc vu de Cayenne cette fois que des rues régulières de ville américaine, et une belle place, la place des Palmistes.

Donc, à peine arrivés à Cayenne, nous nous préparons à en repartir.

Nous allons voir de près la beauté de la nature tropicale, dont les environs de Cayenne donnent déjà une idée. Car la forêt vierge commence au sortir de Cayenne. Or, nous devons remonter en canot une rivière sur près de 200 kilomètres de son cours, traverser des chaînes de collines, visiter des ravins, des vallons dont bien peu d’Européens, même de Guyanais, se font une idée. Ce voyage est fascinant. Il a l’attrait du nouveau, autant que l’avenir inconnu : l’inconnu dans le monde et l’inconnu dans le temps, tiennent la pensée captive, surtout quand on est jeune. C’est lorsque la vieillesse arrive que les souvenirs prennent leur valeur.

Le programme est tracé : une goélette nous attend dans le port ; des pagayeurs avec leurs canots ont été avertis de notre arrivée prochaine près de l’embouchure du fleuve Approuague. Nous n’avons que deux mois pour parcourir l’intérieur du pays ; ce serait impossible sans Sully-L’Admiral.

Notre voilier s’appelle la Paulette : elle passe pour être la goélette la plus confortable et la plus rapide de la Guyane. Construite à Nantes, elle est vraiment coquette, et elle a la chance d’avoir un capitaine qui est, comme qui dirait, amoureux d’elle. C’est un créole français, un marin dans le sang ; il parle anglais et commande en anglais, et il sait se faire obéir. On l’appelle le capitaine Boot. Il tient son schooner avec une propreté recherchée ; son équipage bien dans la main, il manœuvre avec autant de sûreté que d’audace. Jamais un cri, tout marche sans qu’il semble s’occuper de rien. Ce sera le plaisir de notre traversée.

Ce petit bateau a quatorze couchettes, il ne jauge guère que cent cinquante tonneaux, et me rappelle le Storge dans la mer du Japon. Celui-là aussi était comme un joujou dans la main de son capitaine ; en plus de la Paulette, il avait un moteur à vapeur, et ce système, utilisable à volonté sur un voilier, serait fort commode sur les côtes de Guyane, où l’on a souvent le vent contraire, car il souffle surtout de l’est et du nord-ouest.

Nous partons à cinq heures du soir. A six heures et demie, nous perdons de vue les côtes, même les trois petits îlots qu’on appelle ici le Père, la Mère, et les Mamelles.

Le vent jusqu’ici était frais, mais voici que brusquement il se met à souffler avec violence, et la Paulette donne du nez dans les grosses vagues. Nous avons largué plusieurs voiles, et cependant nous filons grand train. Il est nuit, et les secousses plutôt dures que nous subissons font que je vais m’étendre avec plaisir dans ma cabine, où je m’endors, après avoir pris le costume créole.

Ce qui me réveille bientôt, c’est la cessation des secousses ; il est minuit, je vais voir le temps qu’il fait. La nuit est noire, mais j’y vois assez pour distinguer que nous ne sommes plus en mer ; déjà nous avons franchi l’embouchure du fleuve Approuague, et nous le remontons contre le courant, grâce au vent et à la marée.

Le costume créole que j’ai, la mauresque, composée d’un pantalon flottant et d’une veste non moins flottante, est idéal dans les tropiques, pour le jour et pour la nuit. Sully-L’Admiral a emporté une douzaine de ces costumes, et c’est toute notre garde-robe. Ces mauresques sont en toile de Vichy, à carreaux ou à rayures écossaises de toutes nuances, du rose tendre au bleu de ciel, des teintes assorties à la douceur du climat et de la nature. La pluie les perce, mais elle est chaude, et l’on est si vite changé. La chaleur ne les traverse pas, car l’air circule au travers. Le costume rappelle Arlequin ou Polichinelle, mais il est si commode ! Sully-L’Admiral a trouvé le costume guyanais, et je m’apercevrai de plus en plus de son sens pratique ; il faut son expérience de la Guyane et du Brésil pour entreprendre le voyage que nous allons faire, dans des conditions de confort que tout autre eût dédaignées. Exemple : nous ne partons pas seuls en expédition dans l’intérieur : nous emmenons un médecin. C’est une femme, créole elle aussi, avec des traits réguliers : l’embonpoint la menace, mais justement la marche lui fera un excellent dérivatif. Emma, c’est son nom, accompagnait Sully au Brésil ; elle a passé des années au fameux Carsewène, où l’on a fait tant d’or, mais pendant si peu de temps. Avec elle, ni la fièvre, ni les coups de soleil, ni les serpents ne sont à craindre, et enfin elle fait la cuisine. Confort et sécurité, voilà un voyage bien compris.

Les remèdes indigènes sont lents, mais sûrs. Inventés par des gens du pays, pour des affections et des accidents du pays et du climat, ils ont plus de chances d’être efficaces que certaines drogues inventées au loin et débitées à coups de réclame.

Cependant il est minuit, et mes compagnons dorment. Je retourne à ma couchette. Il y a bien quelques cancrelas, mais c’est inévitable sur un bateau ; d’ailleurs ils s’enfuient, et je me rendors jusqu’au jour.

A quatre heures du matin, poussés par une brise légère, nous passons devant l’ancien village de Guizambourg, ayant remonté 30 kilomètres environ depuis l’embouchure de l’Approuague. Il y a une quarantaine d’années, Guizambourg avait des cultures de canne à sucre très prospères et une fabrique de rhum. Le climat y était très sain, bien que la zone cultivée fût au niveau de la mer, et même un peu plus basse, grâce à un système de digues établi par l’ingénieur Guizan. Mais depuis la découverte de l’or vers les sources de l’Approuague, tout a été négligé : les digues n’ont pas été entretenues, l’eau s’est infiltrée partout et a rendu la localité marécageuse et malsaine. Le fondateur de cette colonie, qui s’était donné tant de peine, ne la reconnaîtrait plus. Il paraît qu’il en est de même des anciennes colonies fondées par les jésuites, qui étaient étendues et prospères, et nous verrons qu’il en est encore ainsi de l’ancienne colonie des religieuses de Mana. L’or est un peu cause de tout cela, mais aussi la maladresse administrative après l’émancipation des esclaves, car les Guyanes anglaise et hollandaise ont bien su s’en tirer.

La brise tombe de plus en plus, nous n’avançons presque pas. Cependant voici que nous rejoignons une goélette partie de Cayenne vingt-quatre heures avant nous, mais elle a subi un coup de vent si violent, la veille de notre départ, qu’elle a dû chercher un abri sur la côte, en face des trois îlots que nous avions vus au sortir de Cayenne. Ce petit voilier a marché une quinzaine d’heures de plus que nous, et voici que la supériorité de vitesse de la Paulette et l’habileté de son capitaine se trouvent démontrées.

A deux heures après midi, nous sommes accostés par deux Européens (c’est-à-dire deux Français) dans une pirogue. Cette pirogue est si petite que l’un d’eux, en montant sur la Paulette, détruit l’équilibre ; elle bascule et son camarade tombe à l’eau, perdant son chapeau que le courant entraîne. Nous le repêchons sans chapeau, et il reste au soleil, tête nue, pour se sécher sur le pont de la Paulette. C’est Emma, paraît-il, qui l’a si bien guéri au Brésil des coups de soleil qu’il ne les craint plus. Lui et son camarade ont passé quelque temps dans le contesté franco-brésilien, au Carsewène où ils ont connu Sully. En Guyane ils s’occupent maintenant de l’exploitation d’un placer sur l’Approuague, qui leur donne plusieurs kilos d’or chaque mois, et d’une plantation de cacao, au point même où nous sommes en ce moment. Ils nous invitent à la visiter le lendemain.

Vers trois heures, la Paulette jette l’ancre en face du débarcadère servant aux magasins des placers que nous devons visiter. Ici finit la navigation à voiles et commence celle des pirogues. Un débarcadère s’appelle en créole, un dégrad. Ce mot provient peut-être de ce qu’on a dégradé la terre en cet endroit pour faciliter le débarquement, la berge étant trop haute auparavant. Le chef magasinier a le type chinois ; il est fils, en effet, d’un Chinois et d’une créole, et s’appelle Chou-Meng. Il s’est installé avec sa femme et deux enfants en bas âge dans une hutte en lamelles de bois, confortable pour le pays, et nous en offre une pareille avec deux lits en fer. Ces huttes à jour laissent passer l’air et les vents, seules sources de fraîcheur. La salle à manger est à part, c’est un kiosque ouvert de tous côtés, garanti seulement de la pluie et du soleil par un toit de feuilles sèches. Partout les grands arbres nous entourent, et couvrent tout le sol de leur ombre ; malheureusement les promenades sont impossibles sous ces ombrages, le sol est marécageux en cette saison des pluies, et l’endroit a été choisi justement parce qu’il forme en tout temps un îlot sur ces bords de l’Approuague.

Nous passons le reste de la journée à débarquer nos provisions, et Chou-Meng envoie chercher nos pagayeurs. Deux canots sont préparés pour nous : le milieu a été recouvert, comme pour les grands chefs noirs créoles, d’un pomakary. C’est un abri formé de lianes en arceaux recouvertes de feuilles de palmier, qui protège du soleil et de la pluie. Mais cet abri est bien bas, on ne peut s’établir au-dessous qu’assis ou étendu : on dirait des gondoles vénitiennes pour pays sauvages. Si ce n’était qu’à la longue les pluies torrentielles, bien que tièdes, peuvent finir par donner la fièvre, j’aimerais autant les recevoir que d’être enfermé sous un pomakary. Nous sommes en pleine saison des pluies ; elle dure sept à huit mois en Guyane, de décembre à juillet ou août. Plusieurs fois par jour, il faut s’attendre à des averses tropicales ; parfois la nuit entière elles durent ; le jour, elles sont suivies d’éclaircies où le soleil darde avec violence, ajoutant encore sa réverbération sur la rivière. Un parasol ne suffit pas toujours pour abriter de cette réverbération les gens qui n’y sont pas habitués, mais un pomakary pare à tout, de sorte qu’on ne peut qu’être satisfait, en somme, de recevoir cet honneur, réservé à des chefs créoles qui s’en passeraient mieux que nous.

Il faudra toute une journée pour faire venir nos pagayeurs et embarquer nos provisions. C’est donc le cas d’aller voir les plantations de nos compatriotes. Mais Sully tient à voir lui-même le chargement de nos canots — on dit ici parer les canots — et il restera avec Emma. Pour moi, qui suis inutile, je pars en mauresque et parasol dans une pirogue avec un pagayeur créole, et je redescends la rivière pour rendre visite à MM. B… et S… Je m’aperçois qu’ils ont fait construire un wharf en bois ; ce n’est pas le bois qui manque en ce pays, mais la bonne volonté de s’en servir ; ainsi M. Chou-Meng aurait pu en faire un. Au bout de ce wharf s’allonge une avenue de bananiers, et tout au fond, on aperçoit la hutte principale. Ce serait en tout petit, et dans le bois sauvage, une illusion de Peterhof sur la mer Baltique, où j’étais l’an dernier. Là-bas, l’eau miroitait au fond d’une avenue de pins. Ici la nature est plus belle, et cette hutte vaut un palais. Je commence à croire que les pays tropicaux ont leur charme, et nulle part la vie n’est simplifiée davantage. Si l’on surmonte les difficultés du climat, la nature offre de telles compensations au manque du confort inventé par la civilisation moderne, qu’on oublie celle-ci.

Sous leur hutte, je trouve MM. B… et S…; ils surveillent leurs planteurs. L’administration pénitentiaire avait consenti, grâce à une influence politique, à leur prêter deux douzaines de forçats pour leurs travaux ; on n’a pas idée comme une pareille faveur est difficile à obtenir. La main-d’œuvre est la grande question de la Guyane française. Tous les jeunes gens s’en vont aux mines d’or où ils gagnent plus que sur la côte et à Cayenne, et ils aiment la vie libre des bois. On ne peut leur en vouloir. L’une ou l’autre fois, on a essayé d’imiter les Anglais en amenant en Guyane des nègres d’Afrique ; le gouvernement anglais a fait dire confidentiellement au nôtre : « Vous savez, c’est la traite des noirs. » Et la terreur de l’Anglais qui nous possède a suscité une série d’arrêtés pour arrêter cette traite imaginaire. Le même coup s’est répété pour les coolies de l’Indo-Chine : « La traite des jaunes, cette fois. » Le résultat en est que la Guyane anglaise a quatre cent mille habitants, coolies, noirs ou créoles, et que la Guyane française en a trente mille. Comme notre territoire est aussi grand, on se rend compte de la pénurie de la main-d’œuvre.

Mes deux compatriotes me parlent du contesté franco-brésilien, des fameuses mines d’or de la Compagnie du Carsewène qui, pour une dépense de quatre millions, ont produit 8 kilogrammes d’or, dont la moitié provenait des alluvions de rivière, et l’autre moitié des résidus de lavage d’un tunnel creusé dans du quartz aurifère. On avait construit 100 kilomètres de chemin de fer monorail, aujourd’hui recouvert par la vase. Ne médisons pas trop du monorail, ce n’est peut-être pas lui qui est cause que le kilogramme d’or est revenu à un demi-million à la Compagnie. A côté d’elle d’autres exploitants ont recueilli beaucoup d’or, pour deux cents millions, dit-on ; ils ont amassé des fortunes. La grande crique a 12 kilomètres de longueur, elle a été riche par taches, les petits cours d’eau tributaires étaient pauvres. On dit qu’il reste encore beaucoup d’or dans la région.

C’est une aventure que celle de ce contesté franco-brésilien. Le public français y est demeuré indifférent, il était bien plus occupé de l’affaire Dreyfus. Il s’agissait pourtant d’un immense territoire, riche comme les Guyanes et le Brésil, et dont certaines régions étaient même exceptionnelles pour la facilité des cultures. La France, me dit-on, n’a pas su faire valoir ses droits, tandis que le Brésil n’a pas négligé les siens. En Guyane, l’opinion générale est que l’argent a joué un rôle dans le règlement de l’affaire, car la France n’a absolument rien obtenu. Les arbitres étaient des Suisses. On disait bien autrefois : « Pas d’argent, pas de Suisses. » C’est ce proverbe peut-être qui est cause de l’opinion des Guyanais ! Ce qui est sûr, c’est que le Brésil entend mieux les affaires que nous, au sens pratique.

Depuis que le Brésil est au Carsewène, les affaires de cette région ont été désertées, la confiance est perdue. Il est vrai qu’auparavant une part du succès du Carsewène était due à l’absence de tout gouvernement. L’arrivée des fonctionnaires français aurait peut-être fait le même effet que celle des fonctionnaires brésiliens. En Guyane, la douane fait fuir l’or, c’est un fait, nous avons le temps de nous en apercevoir.

Sur deux douzaines de forçats engagés ici, il n’en reste qu’une ; les autres sont partis, se disant malades, c’est-à-dire ici paresseux. On ne leur a pas reproché autre chose. Ceux qui travaillent en ce moment ont l’air fort calmes, ils sont bien nourris, ils ont du vin. Leurs huttes, qu’ils ont construites eux-mêmes, diffèrent bien peu de celle du propriétaire.

Les plantations sont surtout le cacao et les bananiers. On cherche à faire refleurir la culture du cacao en Guyane, l’administration donne un franc par pied de cacaoyer. En ce moment, on commence ici à les transplanter. Le défrichement n’est même pas tout à fait achevé. C’est là un travail considérable, dans ces forêts de grands arbres enchevêtrés de lianes. On a surtout du mal à se débarrasser des troncs, sur lesquels le feu n’a guère de prise en cette saison des pluies.

Notre déjeuner, préparé par une créole, est excellent : il se compose, comme plat de résistance, d’une tortue de terre préparée au curry. C’est délicieux, mais si j’avais su comment on tue ces pauvres bêtes, j’aurais été, je crois, dégoûté d’en manger. On leur scie la carapace le long des côtes et on taille les muscles de la carapace à coups de hache. Le mieux est de les étouffer, mais c’est bien plus long. On aimerait à croire avec certains naturalistes, comme Darwin, que les animaux souffrent très peu ; pourtant l’homme n’est que trop sensible à la douleur.

Notre salade est faite d’un chou palmiste, découpé en lamelles. D’un blanc appétissant, il serait fade s’il n’était fortement assaisonné. On le coupe au sommet d’un jeune arbre, sans s’inquiéter si celui-ci en meurt : il y en a tant dans la forêt vierge.

Après déjeuner, nous faisons un tour dans la forêt, aux endroits où ni les broussailles, ni les marécages ne nous arrêtent. Voici des fourmis-manioc, un des spectacles les plus faits pour passionner un naturaliste. Elles sont innombrables, et si elles s’attaquent à une plantation, elles ont vite fait de la détruire. Nous suivons leur route : elle a vingt-cinq centimètres de largeur environ et serpente à travers le bois. Le parcours des fourmis est ininterrompu ; par files de dix à vingt, elles cheminent dans les deux sens ; les unes apportent des fragments de feuilles vertes, qu’elles tiennent comme des parasols, elles viennent de les détacher de l’arbre et vont en approvisionner leur logis ; les autres retournent à l’arbre pour continuer de le dévaliser. Sur des centaines de mètres, nous les suivons : un grand arbre est dépouillé de ses feuilles en une nuit.

Une autre espèce de fourmis est plus dangereuse encore. S’il lui prend fantaisie de s’installer dans une maison, il n’y a plus qu’à déguerpir et à la lui abandonner. Elle s’attaque aux serpents et les dévore ; elle ne craint pas les tigres, disent les créoles. L’homme leur échappe en plongeant dans l’eau. C’est bien un des principaux inconvénients de la forêt que ce petit être-là.

Sur la rive, c’est un débordement de palétuviers et de moukou-moukou. Ce dernier végétal a une grosse feuille dont on se sert pour prendre le poisson-torpille. La secousse électrique, qui serait dangereuse, est évitée par cette feuille qui joue le rôle d’un isolant.

Quand je reprends mon canot pour rentrer le soir chez M. Chou-Meng, cette journée m’a paru un rêve. En rentrant, je trouve nos canots parés, nous partirons demain matin entre quatre et cinq heures pour profiter de la marée qui remonte jusqu’au premier saut, — c’est ainsi qu’on appelle ici les rapides et les cataractes des rivières. — Ce premier saut s’appelle le saut Tourépée, un nom indien.

Le soir, nous regardons faire un canot bosch. C’est un tronc ouvert à la hache le long d’une fibre, puis creusé avec un large ciseau. On brûle ensuite du petit bois dans la cavité produite, ce qui l’élargit : le vide augmente de plus en plus sans que le bois se fende. Les deux extrémités sont maintenues fermées, elles feront l’avant et l’arrière du canot. Lorsque l’intérieur est achevé et régularisé au tranchet, on le consolide par des traverses et on lance le canot à l’eau. Il cale vingt centimètres à peine, et peut franchir les passes étroites et peu profondes des rapides. Les créoles ne construisent pas tout à fait comme les Boschs ; leurs canots sont plus larges et les bords sont surélevés pour pouvoir être chargés davantage. Nos canots sont de ce dernier type. Leurs pomakarys ont l’air tout à fait confortables : nous pourrons braver la pluie et le soleil.

Pour les coups de soleil, Emma nous explique qu’elle les guérit très bien au moyen d’une infusion de verveine exposée plusieurs heures au soleil. On se lave la tête avec l’eau de l’infusion, puis on la rafraîchit avec des compresses de la plante de verveine. Ce n’est pas bien pénible, mais mieux vaut encore éviter le coup de soleil par le pomakary.

Nous n’allons dormir dans notre hutte qu’après avoir porté tous nos bagages dans les canots, de façon à être embarqués demain dès le réveil. C’est la navigation en canot qui va commencer : nous ne savons combien de temps elle durera ; entre quinze et vingt jours, nous dit M. Chou-Meng, mais nous espérons aller plus vite que cela : il n’y a pas deux cents kilomètres, et vingt jours ne feraient pas même dix kilomètres par jour. Il est vrai qu’il y a les sauts et ils font perdre beaucoup de temps.

Il est près de cinq heures quand nous nous levons, et comme on perd encore un certain temps aux derniers préparatifs à la lueur tremblotante des bougies, sur l’eau et sur le rivage, le jour commence à poindre quand nos canots quittent le rivage. Pour moi, j’étais prêt dès quatre heures, prenant à la lettre l’heure fixée la veille, mais je vois bien qu’il faut se faire à l’exagération créole ; elle va me servir de leit-motiv pour mon voyage.

Nous avons deux canots, chacun est muni de quatre pagayeurs et d’un pilote, tous créoles. Le chef pilote est celui de Sully-L’Admiral ; aussi il appelle son canot le bateau-amiral. Il a le plus grand pomakary, pour l’abriter avec Emma. Sous le mien, j’ai pour camarade un placérien créole en route pour son poste. En outre chaque canot transporte un ouvrier créole (il n’y a plus de nègres ici) allant aux placers. Les provisions et les bagages remplissent tout l’espace libre des canots. Chaque pagayeur a emballé ses bagages dans un pagara : c’est la malle indigène, rappelant la malle japonaise ; le couvercle emboîte le fond, télescopant plus ou moins suivant le remplissage. Ce couvercle et ce fond sont imperméables à la pluie, formés de trois enveloppes dont deux en lanières tressées, faites avec les nervures des tiges de feuilles du palmier maripa, et la troisième faite de larges feuilles d’un autre palmier. Une corde fixe le couvercle contre le fond, mais elle est inutile lorsqu’on a fréquemment besoin d’ouvrir son pagara.

Il fait vraiment très bon ; cette température tiède et cette atmosphère humide sont une jouissance. Les pagayeurs ont l’air de s’amuser plutôt que de travailler ; ils causent en langage créole, et j’ai bien de la peine à les comprendre. Mon canot aborde la rive, il va prendre mon quatrième pagayeur ; celui-ci est un Martiniquais de vingt-quatre ans ; pour un créole, c’est presque un blanc, il a ici une hutte avec sa femme et plusieurs enfants.

A sept heures et demie, des collines sont en vue, et rompent légèrement la monotonie des grands arbres feuillus qui bordent l’Approuague. Le fleuve paraît toujours avoir deux cents mètres de largeur. Nous sommes aux hautes eaux, grâce aux pluies ; les eaux envahissent les rives au loin sous les arbres, tandis que flottent les larges feuilles du moukou-moukou dont on me faisait hier la description.

Nous arrivons au saut Tourépée, aux premiers rapides ; ils sont invisibles. C’est l’heure de la marée, qui remonte jusqu’ici : l’eau étale recouvre entièrement les rochers, on ne se douterait pas qu’on franchit une petite chute.

Vers deux heures, un roulement se fait entendre, c’est le saut du Grand-Mapaou qui va commencer. Le bruit augmente ; un îlot s’avance au milieu du fleuve. Mon canot a de l’avance, le pilote le dirige à gauche, les pagayeurs frappent l’eau à coups redoublés, l’eau fait un bruissement continu autour de nous. Des rochers de granit émergent et semblent stationnaires ; peu à peu les pagayeurs gagnent de vitesse sur l’eau rapide, et nous passons les premières chutes. Mais le Grand-Mapaou n’est pas fini ; voici d’autres rochers entre lesquels le courant est plus rapide que tout à l’heure. Nos pagayeurs l’ont prévu, car ils ont été couper sur le rivage deux longues perches qu’ils appellent des takarys. Deux d’entre eux s’arc-boutent sur ces takarys qui appuient sur le fond de la rivière, tandis que les deux autres pagayent à bras raccourcis, et nous franchissons la passe. Le troisième passage est plus difficile encore, la pirogue touche le fond, les pagayeurs descendent dans l’eau, attachent une corde à l’avant, et voilà la pirogue halée sur les croupes arrondies des rochers. Puis les takarys reprennent leur office ; ces braves boys les manient en faisant le moulinet pour les retourner bout pour bout, de façon à ne pas perdre l’avance de l’effort précédent, et ils s’arc-boutent de nouveau. Leurs efforts continuent sans relâche, les rapides ne laissent plus de répit. Il faut haler le canot une deuxième fois, puis reprendre les takarys, enfin les pagaies suffisent pour passer le sommet du saut.

C’est un spectacle que cette lutte énergique des muscles contre la fougue de l’eau : je la regarde avec un peu de jalousie de n’y pas prendre part, mais je suis enfoui impuissant sous mon pomakary, et je ne puis qu’aider de mes vœux, ou du moins de la voix et du geste. La première fois que l’on passe un saut, on est saisi d’une sorte d’enthousiasme. Celui-ci nous a pris une heure et quart, et l’eau n’est pas très forte, dit le pilote. Pourtant nos pagayeurs sont en nage, le soleil a dû y contribuer. L’un ou l’autre d’entre eux se débarrasse à tour de rôle de son tricot, puis le remet contre l’ardeur du soleil, suivant le besoin qu’il en éprouve. Les takarys sont en bois dur, mais un peu cassant, c’est un bois qui pousse sans un défaut, comme la plupart des beaux arbres de la forêt vierge.

J’ai pu admirer l’habileté de mon pilote pour manœuvrer son gouvernail, sa pagaie et son équipe. Il a le type arabe, l’air fin et intelligent ; ses quatre jeunes gens l’écoutent volontiers. Le canot de Sully a perdu une heure sur nous pour franchir le Grand-Mapaou, et nous l’attendons sur une belle nappe d’eau étale, faisant réservoir au sommet du saut, à l’abri d’arbres immenses. Le patron-amiral ne vaut pas le mien. Lorsqu’il nous rejoint enfin, nous mangeons notre dîner en faisant à terre un court arrêt, puis nous repartons en luttant de vitesse. Le patron-amiral et son équipe veulent prendre une revanche de leur retard du matin ; mais, à chaque reprise, ils sont battus ; tout en pagayant, nos créoles se crient les pires insultes ; il en est de si drôles que tout le monde rit ; pour moi, je ris de confiance, en attendant l’explication que me donne mon pilote ou mon camarade du pomakary. Ce sont tous de vrais enfants, et l’on redevient enfant à leur contact. C’est un fait qu’on peut venir expérimenter en Guyane.

La rivière a toujours une immense largeur ; parfois des rochers arrondis émergent à peine de l’eau ; d’autres affleurent sur les bords, mais ils sont rares. Le patron me dit qu’il les connaît tous depuis l’âge de quatorze ans. Pour franchir un rapide, on choisit la passe la moins profonde, parce que le courant est moins violent ; mais cette passe varie avec le niveau de l’eau, et il faut une fameuse expérience pour savoir l’endroit favorable au passage à chaque moment de l’année et suivant la crue. Et l’expérience de certains sauts a coûté cher, les noyades s’y sont répétées ; des ossements blanchissent sous certains remous, car l’audace a, comme toujours en vérité, précédé l’expérience. De l’or aussi s’est accumulé sous certains rochers ; on a tenté de curer une passe célèbre par ses accidents, au moyen d’un scaphandre, mais on n’a pas réussi, soit que l’or ait été déplacé, soit que le fond n’ait pu être atteint.

Au-dessus des sauts, généralement l’eau est calme et s’étale en nappe profonde. Chaque saut est un vrai barrage, c’est comme un degré entre deux niveaux ; avant de se précipiter, l’eau s’amasse et même elle reflue parfois en amont. Le courant ne reprend qu’un peu plus haut. Au point où nous sommes, le fleuve Approuague est si large et si tranquille que les créoles l’appellent dans leur langue expressive la rivière Bon-Dieu. Le saut du Grand-Mapaou fait encore entendre à plusieurs kilomètres son roulement de tonnerre assourdi.

Vers cinq heures, nous atterrissons pour dîner et passer la nuit, c’est ce qu’on appelle carbeter ; nous verrons tout à l’heure ce que c’est qu’un carbet. Pour notre dîner, Sully jette à l’eau quelques cartouches de dynamite et récolte une pêche merveilleuse. Avec ce garçon, nous aurons toujours du gibier ou du poisson frais ; nous n’aurons recours aux conserves que pour les légumes, et encore rarement ; nous avons du riz, même des concombres, et Emma sait habilement en tirer parti. Je n’ai qu’à regarder faire quand j’ai fini d’errer sous la forêt vierge qui m’enchante, mais d’où la nuit, à six heures, m’oblige à sortir pour regagner le foyer qui brille.

J’ai admiré ces arbres énormes qui se perdent en l’air en entrelaçant leurs feuillages. Près de nous se trouve un campement de créoles qui ont perdu leur canot de provisions, un peu plus haut, au saut Machicou, et du coup voilà un passage qui devient inquiétant pour nous. Nos pagayeurs cependant ont construit plusieurs carbets et je suis émerveillé de les voir travailler si rapidement. L’un de ces boys surtout déploie une activité même exagérée à tailler des perches et à couper et traîner d’immenses feuilles de palmier ; cet homme est un symbole de l’exagération créole : il parle, il gesticule, il crie, il insulte, il taille et il coupe tout à la fois. Son carbet semble parachevé en un clin d’œil, tellement il éblouit par son ramage : de plumage, il n’en a presque pas ; quand il est en colère, il se frappe la poitrine de sa large main, et de la sueur qui l’inonde il éclabousse ses voisins, à grand bruit de claf-claf !

Contre quatre perches verticales, il appuie quatre fourches qui les maintiennent écartées, car elles doivent subir la traction du hamac. Sur ces perches verticales, il fixe avec des lianes, des perches horizontales en parallélogrammes de plus en plus petits de façon à faire une toiture pyramidale, et là-dessus il pose ses feuilles de palmier. Celles-ci ont des longueurs de trois mètres et plus, elles sont formées de petites feuilles le long d’une tige ; en les posant en sens inverse alternativement, tous les vides se comblent, et la pluie ne saurait les traverser. Ce travail des carbets va nous être fort utile, car il pleuvra une bonne partie de la nuit. En été, on s’en passe.

Avant de s’endormir, ils parlent, ils rient, tous ces créoles, ils racontent des histoires sans fin ; ce sont des primitifs, des enfants de l’âge de pierre, et ce voyage est pour eux un plaisir. C’est l’histoire du tigre et de la tortue qui font la cour à une princesse créole. Le tigre (c’est le nom du puma en Guyane) a tous les défauts et surtout il est bête et sot, il donne dans tous les panneaux. La tortue lui fait toutes ses grâces, et le flatte pour se faire porter au rendez-vous. Lorsqu’elle est arrivée où elle veut, et que son arrivée fait sensation, tandis que personne ne fait attention au tigre, pour échapper à celui-ci qui est furieux contre elle, elle se laisse tomber à l’eau en faisant T-boum, et ce bruit imitatif fait la joie des boys. Ils ne s’ennuient pas avant de dormir ! J’ai fort regretté d’être si ignorant du langage créole : il m’a semblé retrouver dans ces récits toute la trame et même la manière de raconter les histoires des animaux que Rudyard Kipling emploie dans ses Histoires comme ça. C’est l’histoire de la peau du rhinocéros, des écailles du tatou, et d’autres plus corsées, comme le parapluie de l’éléphant et de l’âne. Peut-être trouverait-on là le type des histoires les plus anciennes du monde et de l’humanité, et leur identité chez les créoles d’Amérique et les Indiens d’Asie le confirmerait. Dans l’un et l’autre des deux continents, on retrouve avec tous ses traits naïfs et profonds le « sauvage enfant du bois sauvage ». Si Kipling a mis à le raconter un art incomparable, il a pris ses traits sur nature.

Je vais pourtant essayer de redire un de ces contes de la forêt, tout en craignant, d’un côté de l’avoir mal compris, de l’autre d’y rencontrer une philosophie problématique.

Cela se passe dans le bois sauvage, bien avant qu’aucun homme ne parût sur la terre.

Tous les animaux étaient bons et doux ; ils vivaient d’herbes et de fruits, et ils s’aimaient paisiblement, n’ayant aucun sujet de dispute ; la terre produisait de tout en abondance, et la guerre était inconnue. L’amour n’était qu’une exubérance de vie produite de temps à autre par la nécessité, ou bien par l’exercice auquel les animaux se livraient pour développer leurs forces. La curiosité était inconnue : c’est l’homme qui a apporté le désir de la connaissance ; il a trouvé que, durant sa venue subite et pour si peu de temps à la lumière, il lui fallait se hâter d’apporter sa contribution à la recherche de cette lumière. Les animaux sans doute étaient plus sages, ils se contentaient d’en jouir simplement.

Un jour, le bois vit ce phénomène étrange d’un lion et d’un tigre qui s’aimaient éperdument ; je n’en compris pas la raison, mais ça ne fait rien. C’était un fait : ils se rendaient toute espèce de services, se procuraient les plantes les plus délicieuses à manger, s’appelaient la nuit, le jour. Le lion était le plus fort et le plus rapide des animaux. Le tigre était le plus agile : il attrapait même les oiseaux sur les arbres.

Un tapir jaloux (c’est bien le fait du gros tapir !) alla le dire au grand serpent, le maître du bois. Ce tapir était obtus. Mais le grand serpent, voulant détruire la jalousie, se laissa tomber sur le tigre endormi, le tua, et commença de l’avaler pour cacher son méfait.

Etouffé par la digestion, il parut mort, et les autres animaux du bois, pour le dégager, le mordirent, le déchirèrent. Goûtant le sang pour la première fois, ils s’y complurent, dévorèrent le tigre, et arrachèrent sa crinière au lion qui voulait les arrêter.

Le pauvre lion fut si péniblement ému de la perte de son ami qu’il en perdit son audace avec sa crinière : il devint le peureux lion de Puma, le seul lion de l’Amérique du Sud. Le type de tous les animaux changea : d’herbivores ils devinrent carnassiers.

Et ainsi l’amour, perdant sa simplicité, causa le désordre et la guerre. Le monde n’en parut pas plus mauvais, parce que, la vie étant plus difficile, il y eut plus d’intérêt à aimer et à vivre.

Pendant la nuit, ce sont tour à tour les mille bruits de la forêt, dont chacun vient à son heure, et que nos boys connaissent bien, pour avoir vécu dès leur enfance de la vie des bois. Les divers caractères des quadrupèdes et des oiseaux sont un inépuisable sujet de causeries. C’est l’oiseau-chanteur qui siffle un air populaire, comme qui dirait quelques notes du Roi Dagobert ; on lui répond en sifflant le même air et il vient vous fixer à trois pas de distance. Ce sont le tapir et le caïman qui se font nettoyer les dents par un oiseau à long bec, y trouvant tous leur avantage. C’est l’oiseau-moqueur, le crocodile, etc., je n’en finirais pas.

Ce sera ainsi tous les soirs ; je me sens peu disposé à dormir dans mon hamac, et l’habitude me manque. Pour commencer, je me suis jeté à terre en y montant. La nuit est délicieuse, il n’y a aucune fraîcheur, la température tiède et douce est celle des sous-bois pendant le jour. Vers deux à trois heures du matin seulement, il passe sur la rivière une brise un peu fraîche, la pluie est tiède. J’ai mal dormi, mais ces journées en canot sont si peu fatigantes qu’on n’éprouve pas le besoin de dormir. Nos créoles par contre sont un peu fatigués et ils ronflent à qui mieux mieux. Celui qui bâtissait si allègrement le carbet où je suis ronfle plus fort que les autres, il ne peut rien faire sans exagérer ; c’est un type. Il s’appelle M. Dormoy. Sa peau est chocolat, ses cheveux sont crépus. Il est le plus rebelle de tous au vêtement, sauf le pagne obligatoire : il a ses qualités d’ailleurs, et des quatre pagayeurs de Sully, c’est le plus alerte et le plus vigoureux.

Un phénomène agréable dans ce voisinage de l’équateur, c’est que le soleil se lève et se couche constamment à la même heure, ou presque, tout le long de l’année. On se lève au point du jour, on aborde le rivage un moment avant la nuit pour préparer les carbets et le dîner sans tâtonner. On peut dire l’heure à peu près exacte d’après la position du soleil, ou d’après l’éclairage, si le ciel est couvert, et dans cette saison des pluies, il est souvent chargé de nuages.

Au départ, à six heures du matin, nouvelle pêche à la dynamite en prévision du dîner, puis en route. Nous passons le saut Athanase au moyen des takarys, et avec un peu de halage. A midi, le passage du saut Matthias nous élève à trente mètres au-dessus du niveau de la mer. A quatre heures du soir, comme nous passons en vue d’un groupe de cinq carbets en bon état, nous décidons d’y passer la nuit ; nous n’aurons pas la peine d’en construire de nouveaux.

Nous causions du climat guyanais. Mon pagayeur, le Martiniquais, parle des coups de soleil, et dit que la lune est tout aussi dangereuse : elle produit le coup de lune ; si l’on s’endort sous la pleine lune, elle vous donne la fièvre et vous tord la bouche. Je me demande si c’est une blague tartarinesque, mais Sully, qui arrive, me fournit une explication par les effets absolument reconnus de la réverbération du soleil soit sur l’eau, soit sur les nuages, sans que le soleil soit visible ; l’effet des rayons solaires peut se produire par réflexion sur la lune. Mais il y a aussi une autre explication au coup de lune ; suivant que c’est la nouvelle lune ou la pleine lune, la sève des plantes est faible ou forte, et dans une atmosphère humide et tiède, au milieu d’une nature exubérante et chargée de sève, si celle-ci est encore en excès, elle peut agir sur l’organisme. Un fait bien connu en Guyane, c’est que, suivant que la lune est nouvelle ou pleine, les feuilles coupées aux palmiers se gâteront très vite ou dureront longtemps ; de même les coupes de bois seront bonnes ou mauvaises. On remarque ces faits surtout pour les coupes de bois de rose, qui perdent ou gardent leur parfum. De même on y fait attention pour la construction des carbets, qui tombent en quelques jours, ou durent plusieurs mois suivant le moment où l’on coupe leurs bois.

Les pluies paraissent suivre les mouvements de la lune, c’est-à-dire qu’il pleut surtout quand la lune passe en vue de la terre, de jour ou de nuit.

Je ne suis pas encore bien fixé sur le compte des créoles. Sur le grand paquebot, on m’en a dit beaucoup de mal ; on m’a parlé de leur ignorance, de leur sottise, de leur incapacité de conduite ; ils n’ont que de la mémoire, me disait-on, et n’arrivent qu’à parodier la civilisation, et comme ils sont orgueilleux, ils se croient réellement civilisés. Je crois trouver ici une explication de ces opinions. Les créoles sont ignorants parce qu’ils trouvent que la nature est un meilleur maître que la férule des instituteurs, et ont-ils si tort que cela, car il y a bien du fatras dans notre enseignement ? Ils sont sots parce qu’ils sont des enfants, et n’ont pas cultivé leur réflexion et leur intelligence. Ils n’ont pas de conduite parce qu’ils sont plus près de la nature que nous, et que l’instinct chez eux a gardé une force presque irrésistible ; leurs fautes sont naturelles. Enfin s’ils sont orgueilleux, je me doute bien un peu du pourquoi : ils n’ont pas constaté chez les blancs ou Européens qui gouvernent la Guyane française, d’intelligence supérieure à la leur, et chez les voisins anglais, ils voient de l’énergie plus que de l’intelligence. Or il me semble, à moi, que les créoles sont intelligents, il en est même de très intelligents ; tout ce que je crois voir, c’est que leur intelligence s’applique plutôt à percer la nôtre qu’à créer ; ils cherchent un appui. Si nous leur donnions cet appui, par des intelligences d’élite, nul doute qu’ils atteindraient un niveau très élevé.

Si, à côté de nous, les Anglais traitent avec hauteur leurs créoles, qu’ils appellent niggers, et obtiennent de meilleurs résultats, ce n’est pas une preuve qu’ils aient raison ; j’aurai plus tard l’occasion de mieux étudier cette question. Les Anglais se sont servis de moyens dont nous n’avons pas su profiter, ils ont importé leurs coolies des Indes, qui savent cultiver, tandis qu’en Guyane française l’or a mobilisé toutes les énergies. En tous cas, l’homme doit être élevé et non abaissé. On sait que le cheval même gagne à être bien traité, je ne vois pas pourquoi l’homme, quelle que soit sa couleur, ne gagnerait pas bien davantage, mais il faut étudier ses capacités : je ne pense pas non plus qu’il ait pour but unique de produire et de gagner de l’argent, comme on le croit en pays anglais. Nous sommes portés à rêver, l’Anglais est porté à agir, chacun son rôle.

Voici une petite histoire arrivée en Afrique, chez des nègres de la Côte d’Ivoire. Lors de la construction du chemin de fer, un ouvrier nègre mettait tant d’obstination à ne pas faire ce qu’on lui disait que le chef de chantier, un blanc, le battit et le chassa. A quelque temps de là, ce blanc, égaré dans l’intérieur, alla chez le chef d’un village nègre. Une surprise l’y attendait. Ce chef, ce roi, il le reconnut avant d’arriver à sa hutte : c’était l’homme qu’il avait battu. Surprise plus grande encore, ce roi venait à sa rencontre témoignant une vive allégresse. Equivoque, peut-être, cette allégresse, la joie de la vengeance ? Mais non, le voici qui embrasse ses pieds, le traite avec respect. Est-ce qu’il ne le reconnaît pas ? Mais si, le voilà qui parle : « Toi battu moi, toi bien fait, moi content, etc., etc. » Et ce blanc, qui me racontait l’histoire sur le paquebot, ajoutait : « Voilà bien la preuve, n’est-ce pas, qu’ils ne sont sensibles qu’aux coups ! — Je ne sais pas, disais-je, peut-être faut-il plutôt dire aux justes coups. »

En Guyane, il ne saurait être question de coups, justes ou injustes ; la sentimentalité règne, on en est aux doctrines de J.-J. Rousseau sur l’excellence de l’homme et les méfaits de l’éducation. Comme je suis en pleins bois, entouré de gens si éminemment bons, du moins convaincus de l’être, je m’allonge dans mon hamac avec la sécurité la plus absolue, et cette nuit, je dors profondément, sans même rêver aux prochaines cataractes du Machicou. D’ailleurs la force, l’habileté de ces pagayeurs m’ont inspiré en eux une confiance sans bornes. Demain je veux les étudier de plus près.

Cependant, à quatre heures du matin, je suis réveillé par une sérénade de singes hurleurs ou singes rouges. C’est un des bruits de la forêt les plus caractéristiques, mais son heure est un peu variable. Cette race de singes donne son concert entre deux et quatre heures. Le concert (gratuit) dure près d’une heure pendant laquelle ils gambadent aux arbres, pendus par les pattes ou par la queue, et poussent des cris discordants. Puis le chef le plus vieux lance trois hurlements brefs sur un ton bas ; alors le bruit infernal des hurlements cesse subitement, et la troupe s’en va, on pourrait dire s’envole, à travers les branches, à la recherche des fruits. C’est ici qu’il faudrait décrire la fuite des singes, et le bandar log, mais il est plus simple de renvoyer le lecteur à Rudyard Kipling, il y trouvera une page descriptive qui donne la sensation du vol des singes. Kipling l’a vu sans doute beaucoup mieux que moi — je les ai surtout entendus — mais spectacle et concert sont curieux.

La principale nourriture de ces singes, ce sont les fruits ; nous en cueillons à terre jusque sous nos carbets, ils ont dû nous en jeter. Ce sont surtout des fruits de palmiers, rappelant au goût les amandes fraîches, tendres et avec de gros noyaux. En nous levant, un des boys raconte l’histoire d’un de ses camarades qui resta perdu dix-sept jours dans la forêt, sans provisions ; il ne conserva la vie qu’en suivant une bande de singes, et en mangeant de tous les fruits qu’il leur voyait manger : il était sûr ainsi de ne pas risquer de s’empoisonner.

Les canots sont « parés », et nous repartons, toujours sur les eaux du large Approuague, entre des rives de grands arbres, où volent des perdrix et des perroquets verts, aux cris aigus et éclatants. J’ai tout le temps d’étudier mes quatre pagayeurs, et cela me fait passer le temps en oubliant les bleus que commence à me faire le dur plancher de mon pomakary. Je suis abrité du soleil et des averses, c’est vrai, mais avec l’obligation de rester assis ou étendu, et il me tarde d’arriver au soir pour me redresser et m’étirer. Vraiment, je voudrais bien pagayer moi aussi, au risque de recevoir une de ces pluies tièdes qui coulent sur les dos aux teintes diverses de mes pagayeurs.

Parlons d’abord de mon patron-pilote ; il est seul derrière moi, je le vois mal, mais je puis causer davantage avec lui. Il s’appelle Elie Homère : s’il est homérique par ses voyages perpétuels en canot, il n’a rien de prophétique, pas même la barbe ; les intempéries l’ont vieilli, mais affiné, c’est un type intéressant, et je lui prête mon parasol contre les averses. Il a vite fait de l’user et me le rend chaque soir un peu plus noirci par les taches d’humidité. Mes deux pagayeurs de tête s’appellent Joë et Charles. Joë, celui de droite, c’est le Martiniquais ; presque blanc, malgré ses vingt-trois ans, il est tout ridé sous les joues et tous ses mouvements sont calculés ; il a de l’expérience et il est très vigoureux. A sa gauche, Charles est chocolat, il est mince et vif comme une anguille, agile et adroit tandis que Joë est musculeux. Derrière eux, à droite, c’est un vrai noir de peau, Lucien ; ses traits rappellent quelque ancêtre blanc (européen, dis-je), mais il n’aime pas trop à se fatiguer, il fait à peine le strict nécessaire. Par contre, à sa gauche, c’est le plus actif de tous, Ernest, un jeune Indien peau-rouge de dix-neuf ans, beau comme un dieu païen ; ses cheveux sont d’un noir bleuâtre ; sa figure éveillée reflète la vie des bois et des animaux, qu’il connaît mieux peut-être que les hommes ; il a fui à treize ans l’école de Cayenne, enivré de la vie des forêts, et il ne l’a plus quittée depuis. Il a l’air susceptible de développement autant au moins que nos fils de citadins : son profil, ses traits sont réguliers, sa tête est fine, peut-être un peu trop fine et petite, comme serait celle d’un joli chat, c’est un pur produit d’Amérique, sans croisement blanc ni noir, aussi m’intéresse-t-il d’autant plus ; je vois en lui le représentant d’un problème, celui d’une race d’hommes différents de nous, originaire du nouveau monde, développés à côté des races indo-européennes et asiatiques, sans les avoir connues.

Le pilote de Sully est plus âgé que le mien : il a neigé sur sa barbe et sur ses cheveux ; il s’appelle Simplice et il a l’esprit plus simple qu’Homère ; il ne voit pas si bien les bons passages des sauts et il a moins d’influence sur son équipe. Celle-ci est composée de deux créoles d’un brun clair : Ernest II et Titi ; d’un autre presque noir, muni de favoris qui lui donnent un faux air de procureur, mais il est plus adroit et plus fort qu’un habitué des tribunaux, il est plein de ressources et s’appelle Eugène ; le quatrième est M. Dormoy, le beau diseur, le grand gesticulateur, l’homme qui sait tout, règle tout, régit tout, gouverne tout, même le pilote qui n’est pas le sien, et d’ailleurs l’envoie balader. S’il n’était pas bon travailleur, M. Dormoy serait fatigant ; il est drôle pour ceux qui savent le créole.

Sous son pomakary, Sully trône avec Mlle Emma. Vu de l’avant sur son tapis rouge, il a l’air d’un sultan avec sa favorite. C’est assez cela. A côté de moi, j’ai M. Sésame, moins favori qu’Emma, mais tenant moins de place, obligeant, intelligent, plein de tact, et sec comme un clou. Les deux ouvriers que nous transportons au milieu de nos pagaras sont sans importance, mais Sully a, en outre, un homme à tout faire, porter de l’eau, faire du feu, cuisiner, tendre son hamac ; en tout, sur ces deux canots, nous sommes donc quinze personnes avec leurs bagages : les deux ouvriers vont nous quitter en cours de route pour rejoindre leur chantier de travail.

A onze heures, nous passons le saut Icoupaye formé de rocs de quartz barrant en grande partie le cours de l’Approuague. C’est un filon de quartz en saillie, mais il n’est pas aurifère. Il n’est pas donné de l’être à tous les filons de quartz ; tout près d’ici pourtant on exploite des sables aurifères.

Ne sachant à quoi rêver dans mon canot, je retrouve de vieilles mélodies de Rossini, qui me remplissaient de joie quand j’étais jeune. Comme ces fraîches idées musicales, pareilles à celles de Mozart, me faisaient battre le cœur à quinze ans ! Est-ce la jeunesse de cette nature dans sa splendeur qui les évoque ? Ces bords de l’Approuague sont de plus en plus beaux, ou bien on dirait que je prends de plus en plus conscience de la magnificence des forêts tropicales. Ce ne sont que des verts, de clairs et obscurs verts, cachant les troncs verdâtres, des lianes vertes montant avec une légèreté indescriptible. Par moments, on dirait d’énormes pans de ruines entièrement recouvertes de lierre épais ou bien de plantes grimpantes fines et serrées ; les lianes qui font cet effet si délicat et singulier rejoignent des rideaux d’arbres entiers en faisant d’épaisses murailles vertes qui tombent à pic dans la rivière. Parfois un trou sombre s’ouvre béant dans ces murailles, comme une caverne crée un vide noir dans la verdure, et l’on aperçoit dans ce vide quelques troncs très hauts sans branches ; ou bien des arceaux verts encadrent des fenêtres, à travers lesquelles se perdent des enfilades de troncs et de lianes-cordes sans feuilles. Les palmiers abondent, mais ils sont submergés dans la foule des grands arbres feuillus, aussi pittoresques que nos châtaigniers et nos noyers. Dans une touffe de lianes, Sully vise, de son canot, successivement deux serpents et les tue, un serpent rouge ou serpent-agouti et un drage trigonocéphale. Le serpent-agouti trompe le chasseur par son cri, qui est le même que celui de l’agouti, le lièvre américain ; si l’on imite ce cri pour attirer l’agouti, on voit souvent paraître le serpent-agouti.

Nous faisons halte au confluent de la rivière Arataye avec l’Approuague. Il se met à pleuvoir, et la nuit s’annonce pleine d’eau. Heureusement nous trouvons des carbets encore solides que nos hamacs ne feront pas crouler. Les moustiques commencent à nous incommoder ; je n’ai pas de moustiquaire, mais mon hamac brésilien est si grand que je puis le replier sur moi et il fait presque l’office d’une moustiquaire. J’admire mes créoles dont plusieurs sont pourvus de cette protection, mais d’autres ne se soucient même pas d’un carbet pour pendre leur hamac et couchent dans les canots : sur l’eau les moustiques sont encore plus abondants, mais la fatigue du jour endort nos boys rapidement. Il pleut toute la nuit, et l’humidité remplit notre linge, nos souliers, nos chapeaux. La Guyane est un terrible pays pour les chaussures et toute espèce de cuir, et l’humidité est le grand ennemi, bien plus que la chaleur. Pour éviter qu’elle pénètre le corps, il faut faire beaucoup d’exercice, transpirer et beaucoup manger : en canot, c’est l’exercice qui nous manque le plus.

Partis à sept heures du matin, des averses nous arrosent encore. A la fin de l’une d’elles, je remarque que Joë, qui l’avait subie ruisselante sur son dos nu, remet son tricot mouillé : « Il doit être froid, lui dis-je. — Non, pour moi il est chaud. — Alors, c’est vous qui le réchauffez. — Non, il est plus chaud que la pluie, je l’ai serré. » Et en effet, il paraît bien qu’une pluie prolongée, même tiède, refroidit le corps, tandis qu’un vêtement de laine même humide, rend la sensation de chaleur. Il a l’air, ce Joë, d’avoir souffert des intempéries, avec sa figure plissée, malgré sa jeunesse. Voilà huit ans qu’il a quitté la Martinique pour courir les bois et les rivières. La fatigue physique vieillit vite. Mon pilote Homère, qui a mené la même vie et dans les mêmes conditions, a trente-cinq ans : il en porte cinquante. Ainsi je me représente Ulysse devant Troie.

A midi, nous sommes au dégrad, c’est-à-dire au point de débarquement du saut Machicou : nous y trouvons quelques boschs ou boschmen qui transportent des marchandises. Les boschmen sont les nègres de la Guyane hollandaise. Ils ont une majestueuse allure, ce sont des types superbes, bien que leurs jambes soient un peu courtes. En les regardant, on se demande si la race blanche est la plus belle. Avec leurs poitrines bombées et leurs biceps énormes, ils sont d’excellents pagayeurs et porteurs de fardeaux. Ici, ils transportent leurs marchandises par terre, car le Machicou est infranchissable aux canots chargés, surtout à la montée.

La première partie du saut forme une chute de deux mètres : pour la passer, les canots déchargés font un grand détour derrière une île. Il y a beaucoup d’îles, et l’habileté consiste à trouver entre ces îles les meilleurs passages. Le Machicou est formé de sept chutes successives, dont la première et la dernière, les plus étroites, sont les plus difficiles : nous irons de l’une à l’autre par un sentier en forêt.

Nous restons sur le rivage, abrités par de grands arbres penchés sur l’eau. Il tombe des averses torrentielles, l’humidité pénètre jusqu’au cœur des plantes et des fleurs. De beaux lis blancs, à peine ouverts, pendent lamentablement. Des fruits à peine mûrs tombent à terre pour pourrir.

Pour fêter notre arrivée ici et vaincre l’humidité, nous vidons deux bouteilles de Champagne, et les plus adroits de nos boys savent s’en faire verser un verre. Les boschs sont impassibles dans leur stature massive.

Les sept chutes du Machicou pourraient fournir plusieurs milliers de chevaux. Ce sera une ressource pour l’avenir de la Guyane. Je vois déjà un chemin de fer électrique allant d’ici aux placers du haut Approuague, de la Mana et de l’Inini. En attendant, on pourrait peut-être venir jusqu’ici en chaloupe à vapeur. Il suffirait de faire creuser un chenal au Mapaou et de le baliser.

Nous profitons de cet atterrissage pour faire un tour en forêt, et terminer la journée par un repas de gala, dont le menu contraste avec la sauvagerie de la forêt, et notre entourage de naturels boschs et créoles. Ce menu se compose d’un poulet (nous en avons pris trois ou quatre chez M. Chou-Meng, au départ en canot), d’œufs à la coque, d’une soupe aux pois et au Liebig, de poisson et de riz au sucre préparé par Emma. Le dîner a été précédé d’un punch au rhum, arrosé de médoc, et couronné par du champagne. Voilà de quoi braver la fièvre pour huit jours. Nous finissons de dîner avant l’arrivée des moustiques que la nuit nous ramène, ils eussent gâté notre festin.

Il ne nous faut guère que quarante minutes le lendemain matin, pour remonter à pied les chutes du Machicou. En ligne directe, il n’y a pas deux kilomètres, mais il y a les détours ; le sentier erre à travers la forêt, sous l’ombre épaisse et humide, entre des palmiers hérissés de piquants et à travers des flaques d’eau où l’on enfonce jusqu’au genou. Le sol n’est que de la boue et de la roche décomposée, d’une profondeur qu’on devine considérable ; c’est pour cela qu’il est si facile d’y planter des carbets.

Au sommet du saut, il y a toute une série de carbets où campent les boschs ; ici nous avons le temps de les examiner en détail. Sur leur peau noire, au cou, dans le dos et sur la poitrine, aux cuisses et aux jambes, ils portent des tatouages en relief. Ce n’est pas de la peinture, ce sont des dessins symétriques, des lignes, des cercles et des festons formés par des centaines de boutons allongés de peau plus noire, en saillie. Ils obtiennent ce résultat en se piquant, soulevant la chair et mettant au-dessous un corps dur qui la tient gonflée. Cette explication m’est fournie par un de nos boys, car les boschs ne parlent pas créole, mais seulement leur idiome et un peu le hollandais. Il y a avec eux deux gamins de sept à huit ans, et un tout petit de moins d’un an. Le bébé est porté par sa mère, suspendu devant son sein où il puise à volonté. Si ce poids échauffe trop la mère, elle plonge dans l’eau son rejeton jusqu’à ce qu’il soit évanoui, puis lorsqu’elle le reprend, il lui procure de la fraîcheur pour quelque temps. Le bébé ne s’en porte pas plus mal, paraît-il. Avant deux ans, on jette à l’eau les enfants pour commencer leur apprentissage de la rivière ; on les jette de plus en plus loin pour les faire nager. A sept ans, on les jette dans les sauts et les rapides pour qu’ils apprennent à s’en tirer. Voilà une éducation soignée ; aussi, avec ce genre d’exercices, ils sont à vingt ans rompus à tout, et ont des poitrines et des muscles à faire l’admiration des sculpteurs.

Pendant cette matinée, nos pagayeurs ont fait passer aux canots vides les six premières chutes, et ils ont porté les bagages et les provisions en amont de la septième. Celle-ci est la plus difficile, et il est midi quand ils commencent à l’entreprendre ; elle a environ cent mètres de longueur et quatre à cinq de hauteur. D’une sorte d’observatoire naturel, hissé entre des branches au-dessus d’un rocher à fleur d’eau, je vais voir comment ils s’y prendront. Ce n’est pas une petite opération, il faudra trois heures pour la mener à bien.