Title: Negerleben in Ostafrika

Ergebnisse einer Ethnologischen Forschungsreise

Author: Karl Weule

Release date: November 14, 2023 [eBook #72124]

Language: German

Original publication: Leipzig: F. A. Brockhaus

Credits: Peter Becker, Jude Eylander, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1909 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

In der im Original gewählten Frakturschrift wird nicht zwischen den Großbuchstaben ‚I‘ und ‚J‘ unterschieden. Zur Übertragung in die heute üblichen Antiquaschriftarten wurden aber im Register die Einträge getrennt nach den beiden Anfangsbuchstaben aufgeführt.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden hier kursiv wiedergegeben. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Negerleben in Ostafrika.

Ergebnisse einer ethnologischen Forschungsreise.

Von

Dr. Karl Weule

Professor an der Universität und Direktor des Museums für Völkerkunde in Leipzig.

Mit 196 Abbildungen, darunter 4 bunte Vollbilder, und einer Karte.

Zweite Auflage.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1909.

[S. v]

„Ort, Datum, Adresse, kurz, ein Briefkopf — also die üblichen Reisebriefe!“ Gemach, mein Herr oder meine Gnädigste! Schon zwischen Brief und Brief besteht, trotzdem er heute den Charakter des Kunstwerks längst verloren hat, ein Unterschied; um wieviel mehr beim Reisebrief, dessen Form und Inhalt in ungleich höherem Grade durch die Umstände, aus denen heraus er entsteht, bedingt werden. Ehrlich will ich zudem — falls die Briefform nun einmal ein Verbrechen ist — gestehen, daß die Kapitel dieses Buches ihre jetzige Form erst in Leipzig angenommen haben. Meine Reise besaß auf Grund ihrer besonderen Ziele auch einen ganz besonderen Charakter. Ich sollte den Menschen erforschen, sollte in den Sitten und Gebräuchen, den Erzählungen und Mythen die Negerpsyche ergründen. Das bedingte einen unausgesetzten, innigen Verkehr mit den schwarzen Leuten. Masumgumso nennt der Suaheli die Tätigkeit, die ich ein halbes Jahr hindurch getrieben habe; unsere Wörterbücher übersetzen das mit „Unterhaltung“. Das trifft den Sinn meines Masumgumso nur so obenhin; dieses hatte stets den ernsten Hintergrund der wissenschaftlichen Forschung, nicht den des Zeitvertreibs. Maneno, Worte, waren es gleichwohl, aus denen es sich zusammensetzte. Kann nur der Leser eine geeignetere Form der Darstellung nennen als die von mir gewählte, die die gesamten Eindrücke eines bestimmten, soeben zum Abschluß gelangten Zeitraumes noch gänzlich unverwischt, dabei jedoch harmonisch ineinander verarbeitet und wissenschaftlich vollkommen verwertbar[S. vi] wiedergibt, ohne dabei in das trockne Einerlei des Tagebuches zu verfallen?

Meine Ostafrikareise liegt bereits um mehr als ein Jahr zurück; eine Unsumme von Berufsgeschäften hat mich an der sofortigen Herausgabe meiner Eindrücke gehindert. Der drohenden Gefahr des Verblassens dieser Eindrücke bin ich dadurch begegnet, daß ich über die Geschehnisse und Ergebnisse jener Reise genau Buch geführt, ja, wo es die Zeit zuließ, sogar Wortlaut und Tonfall des Masumgumso schriftlich festgehalten habe. Vieles habe ich gleichzeitig an Verwandte und Freunde berichtet, besonders an den trefflichen Alfred Kirchhoff, den ich leider nicht mehr wiedersehen sollte. Bei meiner Rückkehr am letzten Januar 1907 war er bereits schwer krank; am 8. Februar ist er verschieden.

Aus meinen gewissenhaften Aufzeichnungen habe ich das jetzige Buch zu komponieren vermocht, ohne den einzelnen Auftritten im Busch und im Urwald, auf dem Marsch und im Negerdorf Gewalt anzutun, und ohne die Milieustimmung zu verderben. Das ist wichtig, gerade bei jenen einzelnen Bausteinen, aus denen das große Gebäude der Wissenschaft vom Menschen von vielen Mitarbeitern nach und nach errichtet werden soll. Weltbewegende Ereignisse bleiben dem Negerleben im allgemeinen vorenthalten; da macht die Stimmung, aus der das kleine Geschehnis geboren wird, alles. Daß ich sie immer getroffen hätte, möchte ich nicht behaupten; im großen und ganzen wird der Leser indes mit mir zufrieden sein können; mir persönlich steigen jedenfalls beim Lesen meiner Zeilen alle die seltsamen Szenen, deren Zeuge ich gewesen bin, wieder mit einer Deutlichkeit vor das Auge, als hätte ich erst gestern vom dunkeln Weltteil Abschied genommen.

Zum nicht geringen Teil verdanken wir die Anschaulichkeit unseren modernen Forschungsmitteln. Die photographische Kamera ist freilich nicht mehr neu, doch bewährt auch sie sich noch immer, sogar weit besser, will mich dünken, als in der Hand der Reisenden früherer Jahrzehnte. Das bringen die feinen Objektive und die guten Platten[S. vii] mit sich. Auf meine mehr als tausend tadellosen Aufnahmen von Land und Leuten irgendwie stolz zu sein, habe ich darum keinerlei Ursache.

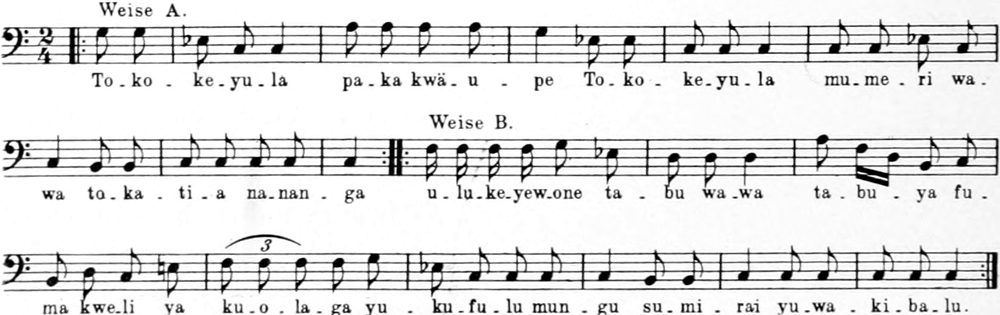

Neuer ist schon der Phonograph, und kaum erst in die exotische Völkerforschung eingeführt der Kinematograph. Die Leistungen der Sprech- und Singmaschine haben den Vorzug, auch den Lesern eines Buches zu Gesicht und zu Gehör gebracht werden zu können; ich habe darum wenigstens eine kleine Auswahl der von mir gesammelten Eingeborenenlieder abgedruckt. Der Kinematographenfilm ist das Demonstrationsmittel des Vortragssaals; zugleich ist er das Archiv der dahinschwindenden Sitten unserer Naturvölker. In dieser Eigenschaft sollte seine Anwendung mit allen Mitteln und in größter Ausdehnung angestrebt werden, solange es noch Zeit ist. Es liegt in der Natur der Sache, daß er seinem eigenen Herrn, der ihn selbst mit den Szenen aus dem Eingeborenenleben bedeckt hat, am meisten erzählt; ihn versetzt er schon beim Aufblitzen des ersten Bildchens in das alte Forschungsgebiet zurück. Der Anschaulichkeit des Buches kommt damit auch er, wenn auch nur indirekt, zugute.

Mein gänzlicher Mangel an musikalischer Bildung hat die Transkription meiner Lieder durch musikalische Freunde bedingt; gern statte ich den Herren Dr. von Hornbostel in Berlin und Dr. Albert Thümmel in Leipzig den wohlverdienten Dank ab.

Nicht geringe Schwierigkeiten bereitet die Wiedergabe gewisser Bantusprachlaute durch unser deutsches Alphabet; am größten sind sie beim Laute „tschi“. So hart wie ihn unsere Sprechweise bedingt, ist der Laut nicht; das „t“ ist kaum hörbar; aus diesem Grunde habe ich vorgezogen, die Silbe nach dem Standardalphabet „chi“ zu schreiben.

Das Buch ist Stückwerk. Natürlich. Wie sollte es dem einzelnen Forscher auch möglich sein, die Gesamtheit der Lebensformen einer ganzen Rasse zu erfassen! Selbst einer Rasse wie der des Negers. Wir nennen den schwarzen Mann Naturvolk; für uns klebt[S. viii] er am Boden, mit dem er bei seiner offenkundigen Ruhelosigkeit gleichwohl nicht verwachsen scheint. Nur scheint; in Wirklichkeit ist er bodenständig wie kaum ein anderer Teil der Menschheit. Afrika ist Sitz und Heimat des Negers seit jeher; in seinen weiten Räumen ist er entstanden; dort ist er physisch zu dem geworden, was er heute ist; dort hat er auch seine Kultur entwickelt. Diese Kultur ist anders als die unsrige; sie ist sicherlich nicht so hoch; doch gewährt auch sie ein ganz bestimmtes, scharf umrissenes Bild. Ob es reizvoll ist, sich in dieses Bild zu vertiefen? Lies dies Buch: es hat in breiten, kräftigen Strichen eine Anzahl Züge jenes Bildes festzuhalten versucht. Nachher magst du selbst urteilen.

Leipzig, 19. September 1908.

K. Weule.

[S. ix]

|

Seite

|

|

|

Vorwort

|

|

|

Erstes Kapitel. Die Ausreise

|

|

|

Zweites Kapitel. Die Ziele

|

|

|

Drittes Kapitel. Es kommt anders

|

|

|

Viertes Kapitel. Lehrzeit an der

Küste

|

|

|

Fünftes Kapitel. Einmarsch ins

Innere. Die ersten Eindrücke

|

|

|

Sechstes Kapitel. Umschau

|

|

|

Siebentes Kapitel. Einleben ins

Volkstum

|

|

|

Achtes Kapitel. Marsch nach Süden.

Meine Karawane

|

|

|

Neuntes Kapitel. Bei Matola

|

|

|

Zehntes Kapitel. Mit und unter

den Yao

|

|

|

Elftes Kapitel. Weitere Ergebnisse

|

|

|

Zwölftes Kapitel. Rovuma-Idyll

und Zug ins Pori

|

|

|

Dreizehntes Kapitel. Unyago überall

|

|

|

Vierzehntes Kapitel. In voller Ernte

|

|

|

Fünfzehntes Kapitel. „Und will

sich nimmer erschöpfen und leeren“

|

|

|

Sechzehntes Kapitel. Schlußzeit in

Newala

|

|

|

Siebzehntes Kapitel. Wiederum zum

Rovuma

|

|

|

Achtzehntes Kapitel. Die Meisterzeit

|

|

|

Neunzehntes Kapitel. Zur Küste

zurück

|

|

|

Zwanzigstes Kapitel. Rückblick

|

|

|

Register

|

[S. x]

|

Seite

|

|

|

Karl Weule (Titelbild)

|

|

|

Kap Guardafui

|

|

|

Hafen von Daressalam

|

|

|

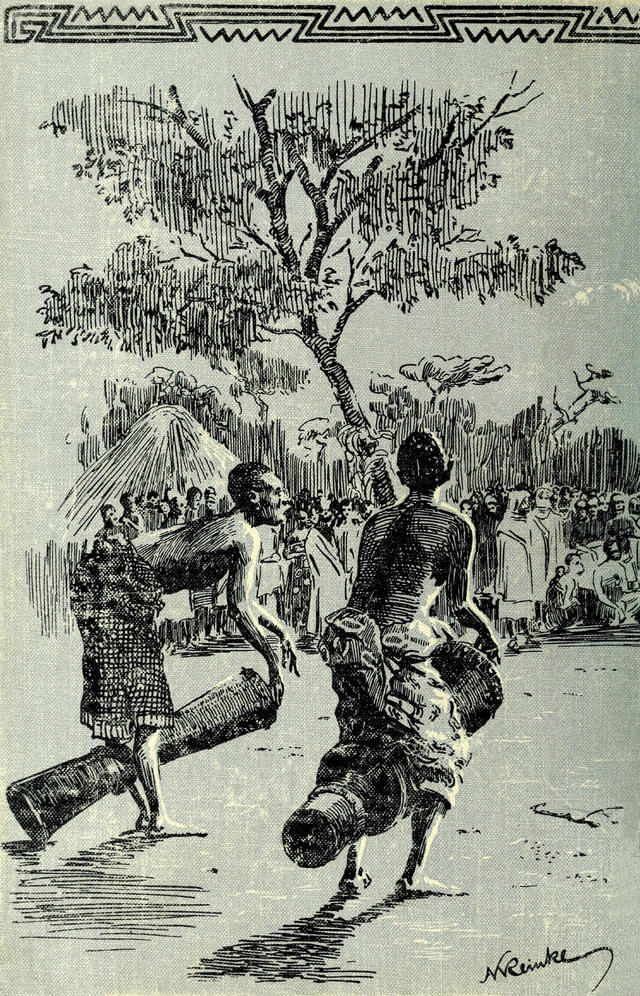

Eingeborenentanz in Daressalam

|

|

|

Straße im Eingeborenenviertel von Daressalam

|

|

|

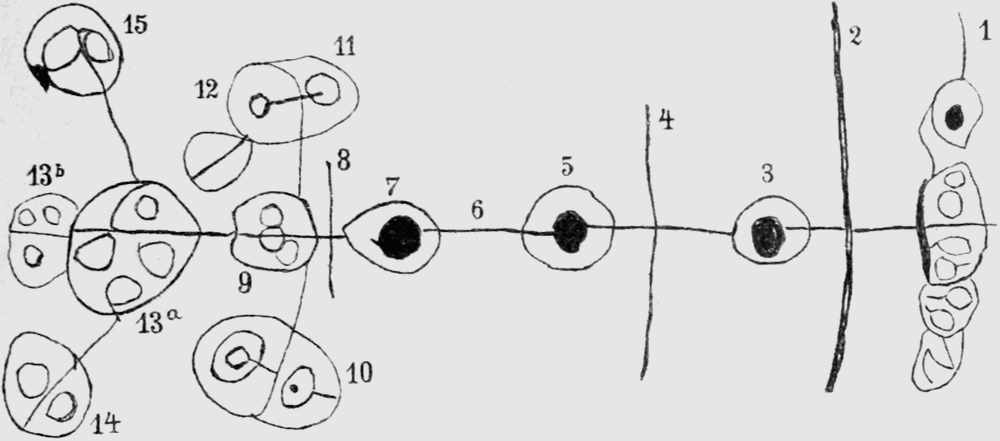

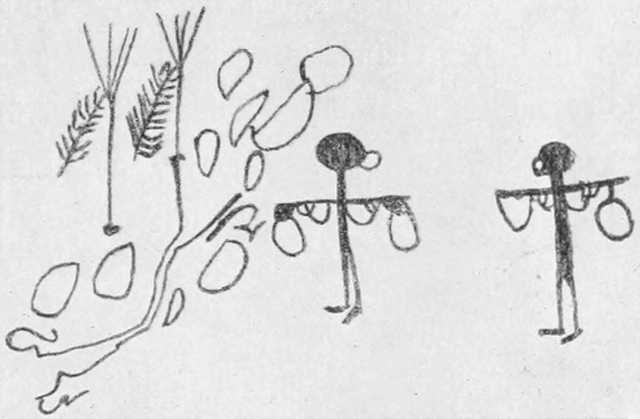

Karte der großen Karawanenstraße. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Dolcefarniente in einem Hofe von Daressalam

|

|

|

Im Europäerviertel von Daressalam

|

|

|

Bucht von Lindi

|

|

|

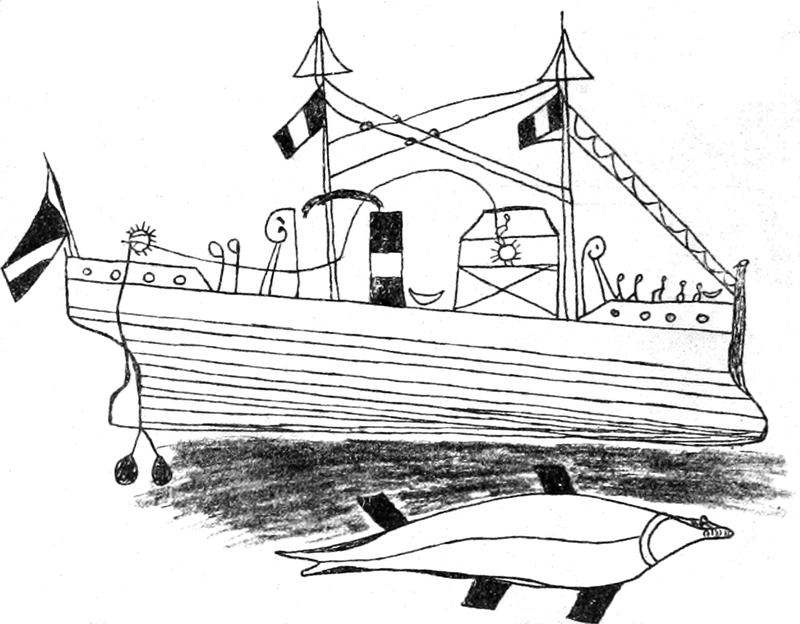

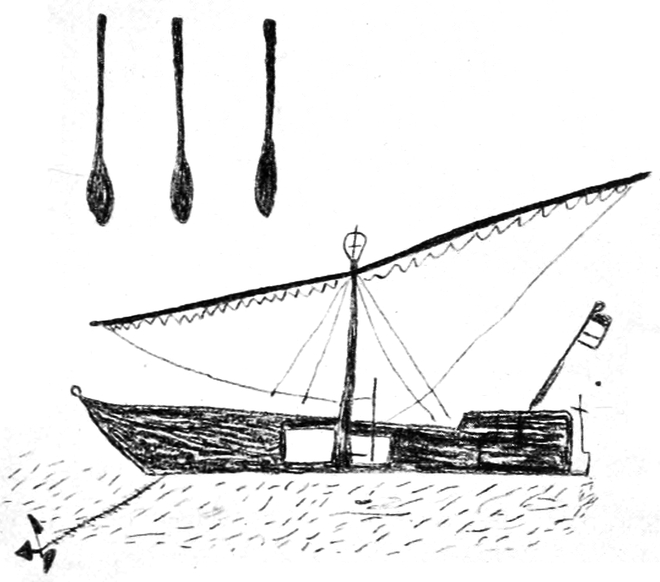

Dampfer Rufidyi. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Mündungsgebiet des Lukuledi oberhalb Lindi

(Separatbild)

|

|

|

Reede von Lindi

|

|

|

Arabische Dhau. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

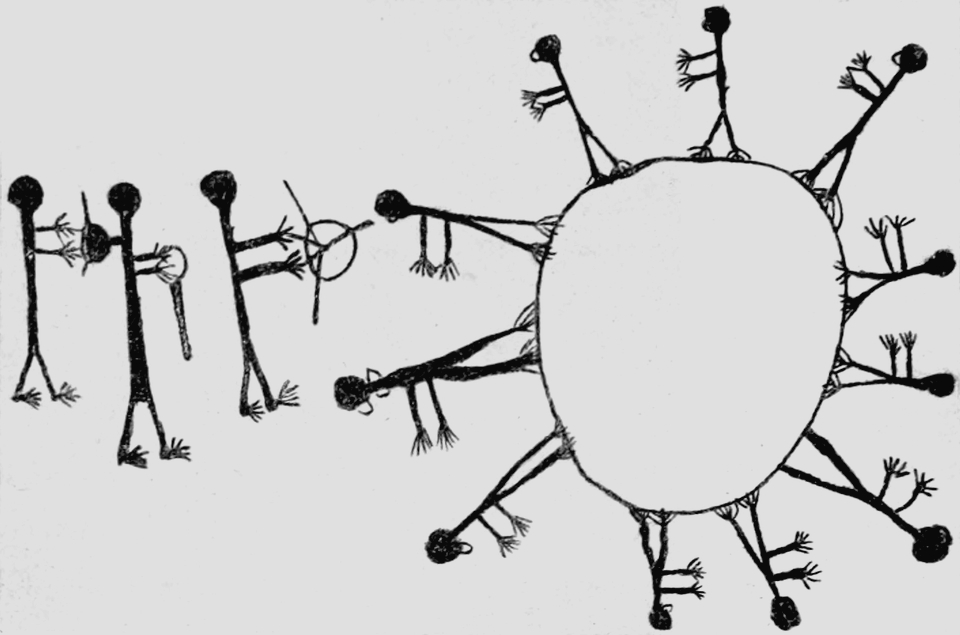

Kettengefangene. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Seliman Mamba

|

|

|

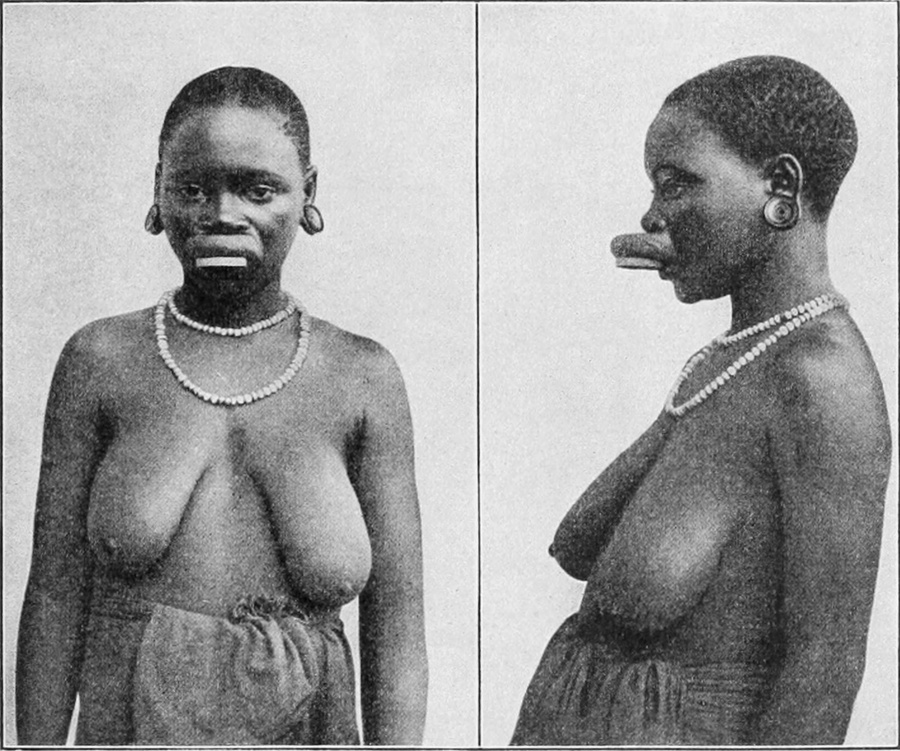

Yao-Frauen von Mtua

(Separatbild)

|

|

|

Mädchen aus Lindi

|

|

|

Tanz der Weiber in Daressalam

|

|

|

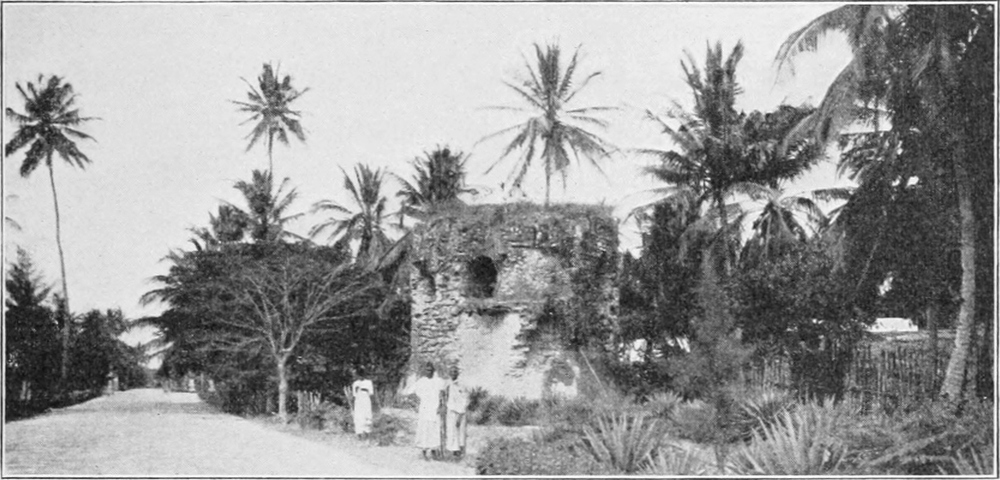

Alter portugiesischer Turm in Lindi

|

|

|

Unter Palmen

|

|

|

Die Ngoma Liquata. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Makua-Frauen aus dem Lukuledi-Tal

(Separatbild)

|

|

|

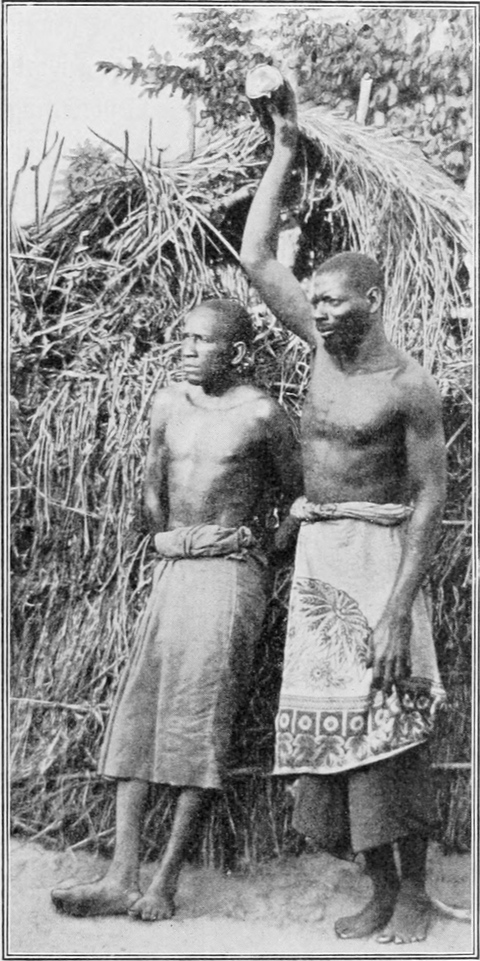

Mueramann und Yao

|

|

|

Ruinen der Missionsstation Nyangao

|

|

|

Wamuerafrau

|

|

|

Muerajüngling

|

|

|

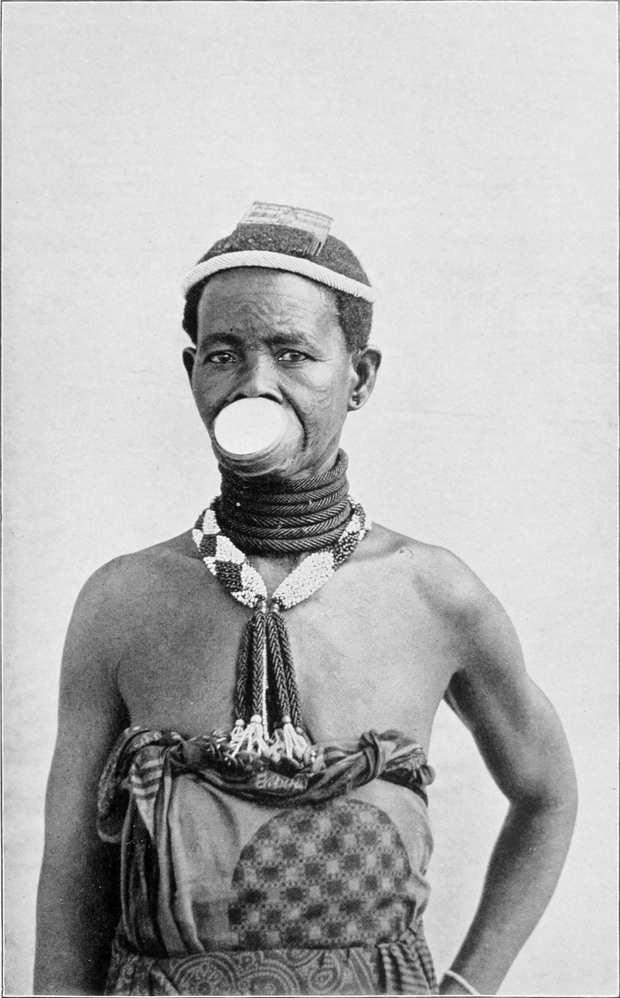

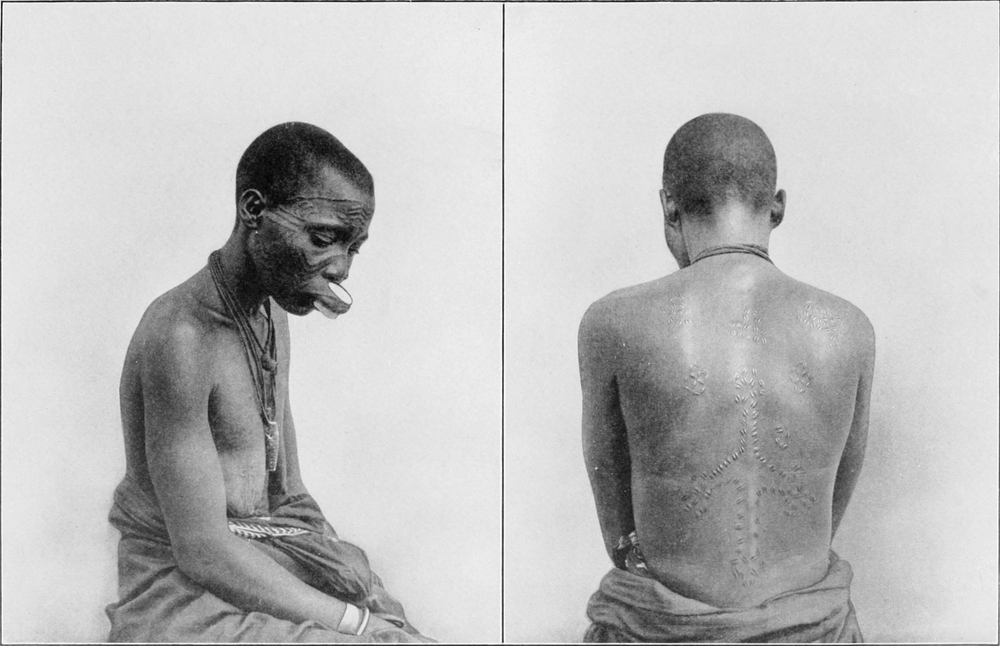

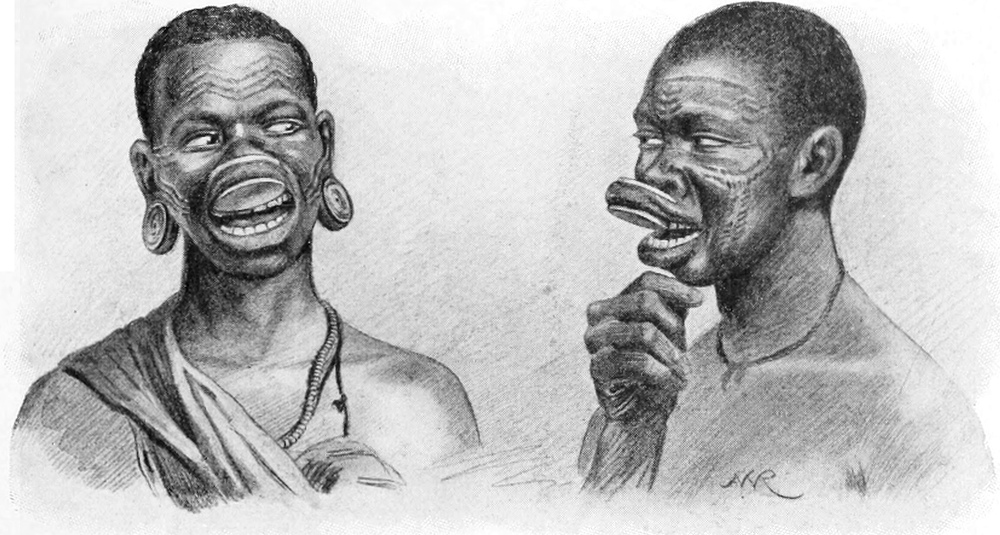

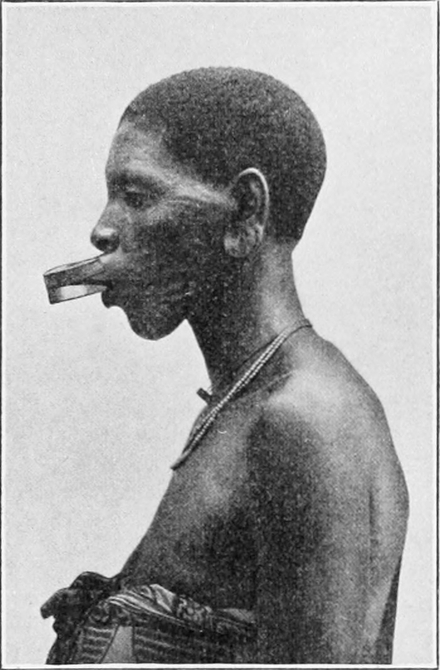

Muerafrau mit Unterlippenpflock

|

|

|

Lichte Baumgrassteppe mit Barra-barra

(Separatbild)

|

|

|

Massassiberge. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

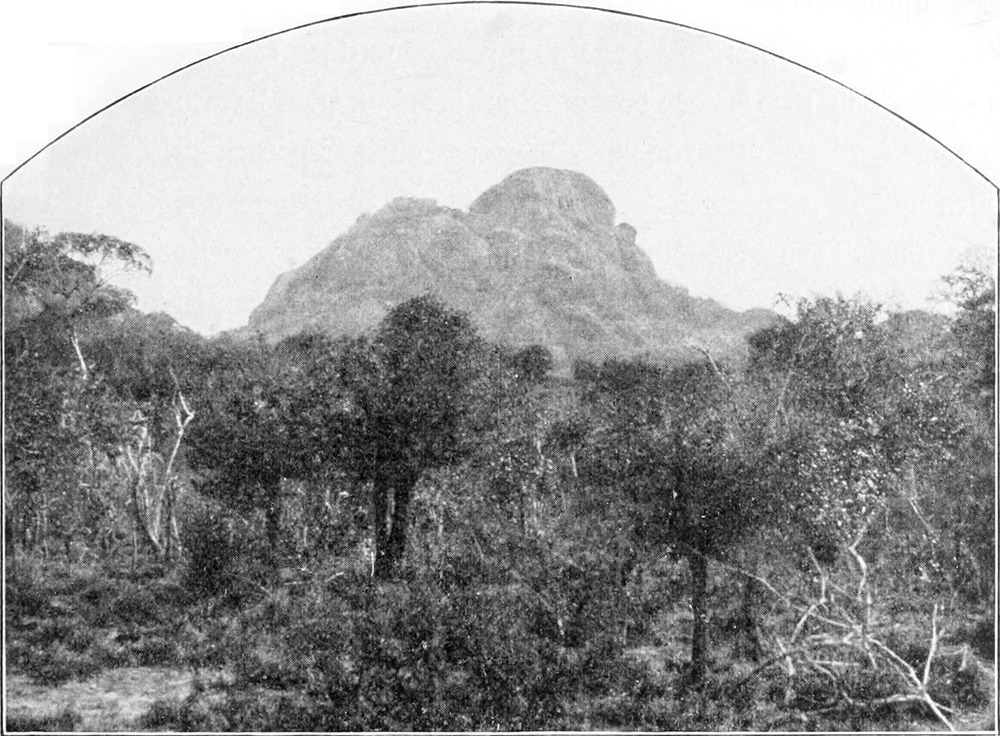

Inselberg von Massassi

|

|

|

Unsere Mtandibesteigung. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Buschbrand auf dem Makonde-Plateau

(bunte Tafel)

|

|

|

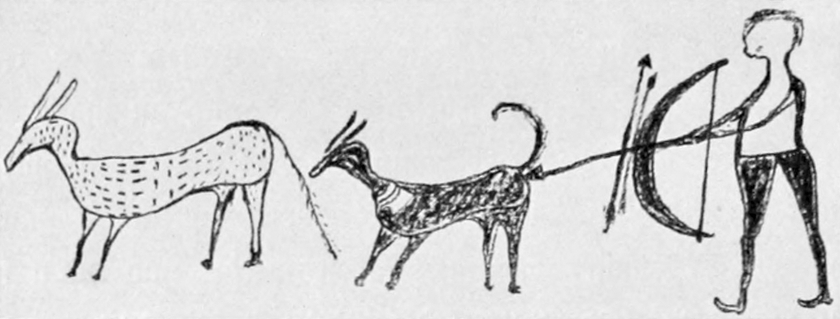

Wanyassa-Jäger mit Hund. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Studienbummel in der lichten Baumgrassteppe

|

|

|

Lager in Massassi

|

|

|

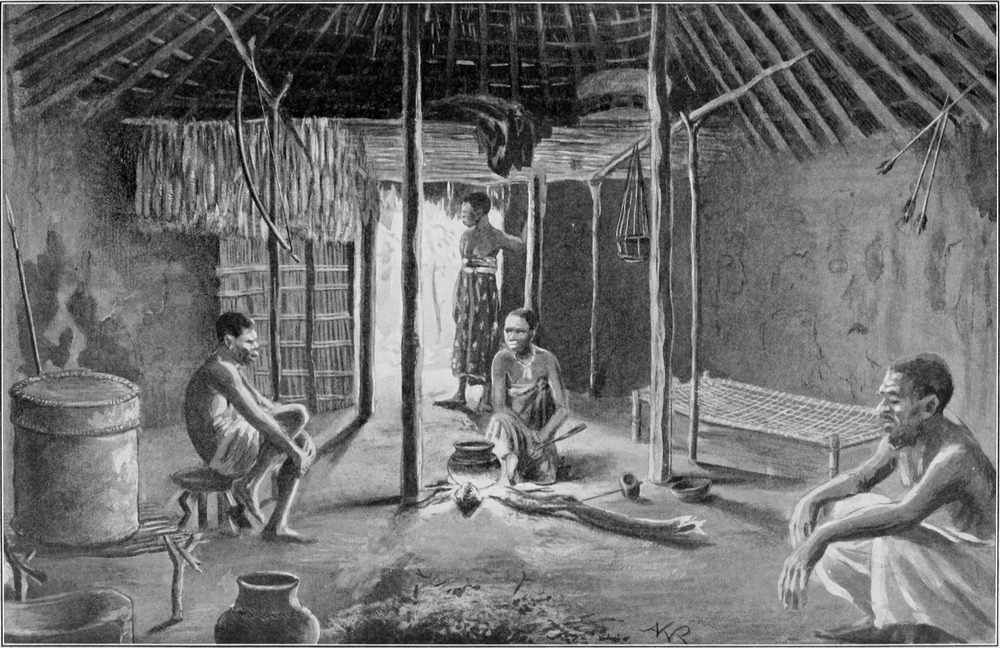

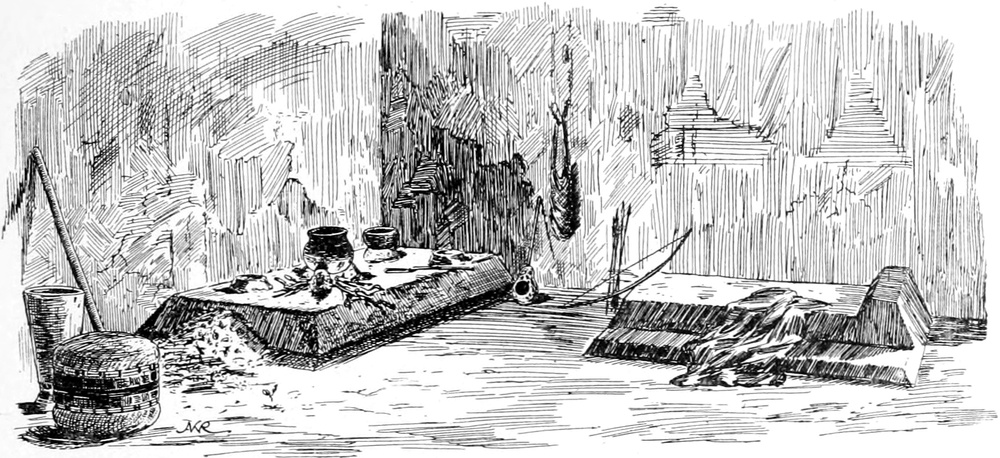

Am traulichen Herd. Hütteninneres in der Rovuma-Ebene

(Separatbild)

|

|

|

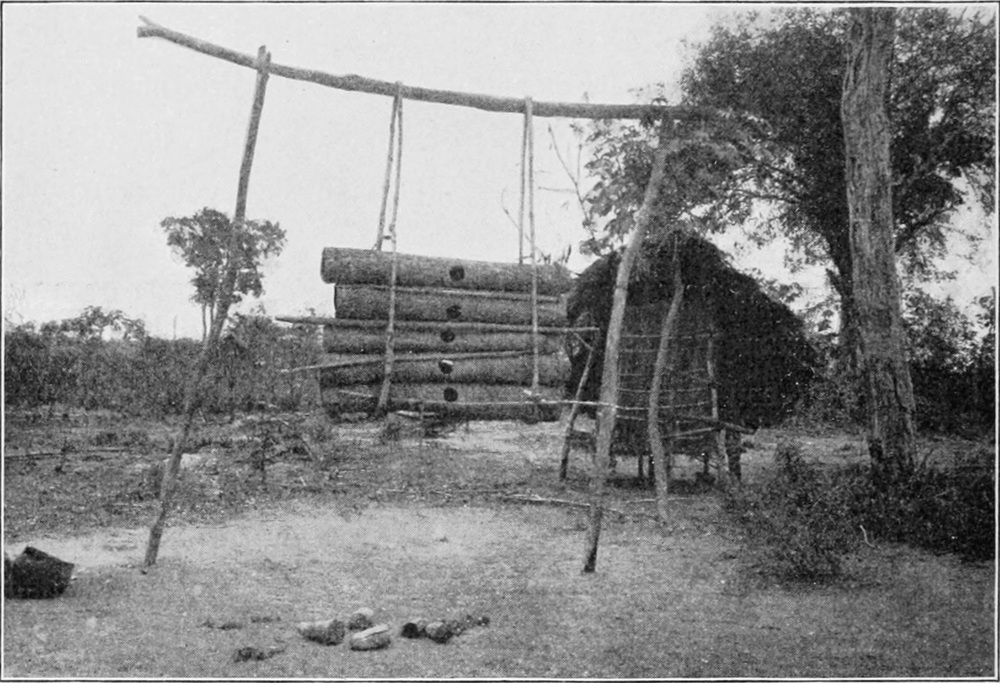

Taubenschlag und Speicher

|

|

|

Marschbereit vor Massassi

|

|

|

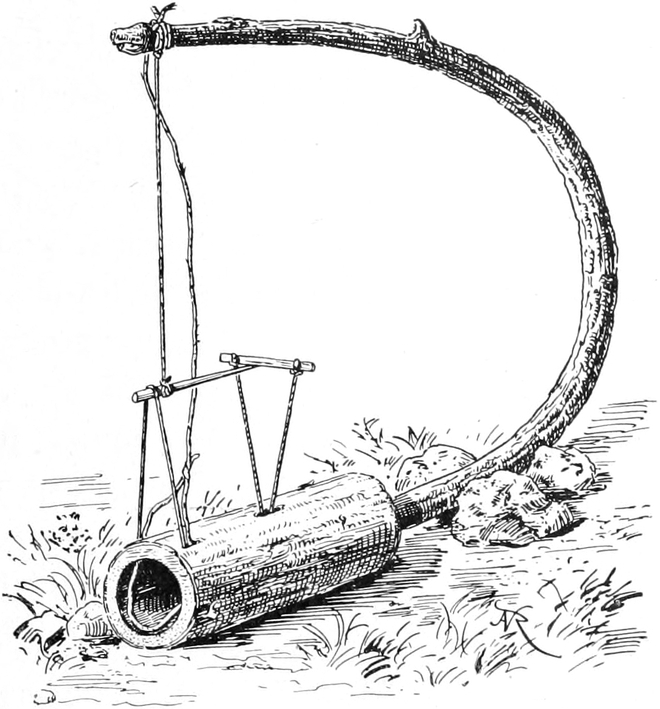

Rattenfalle

|

|

|

Antilopenfalle

|

|

|

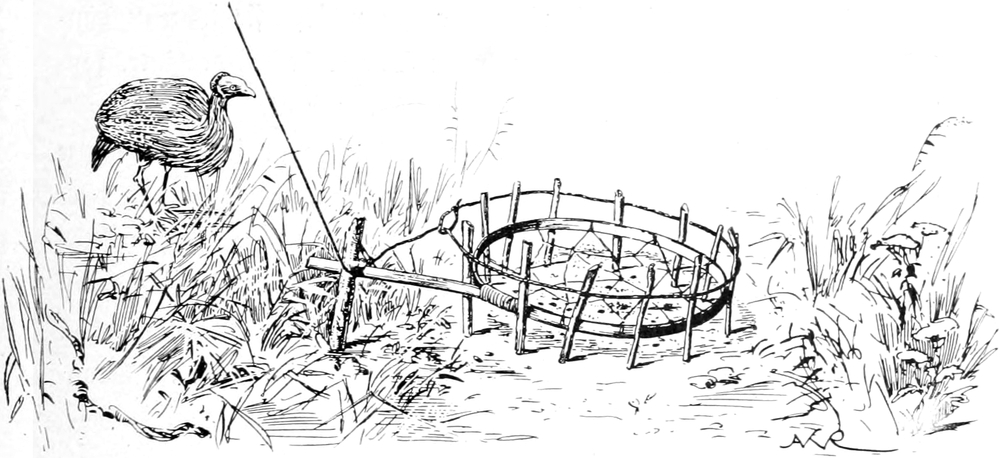

Perlhuhnfalle

|

|

|

Falle für Großwild

|

|

|

Yaohütte

|

|

|

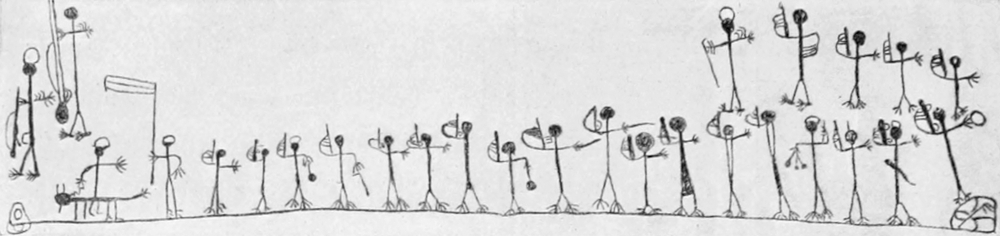

Meine Karawane auf dem Marsche. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Yao-Gehöft in Chingulungulu

(Separatbild)

|

|

|

Lager in Mwiti

|

|

|

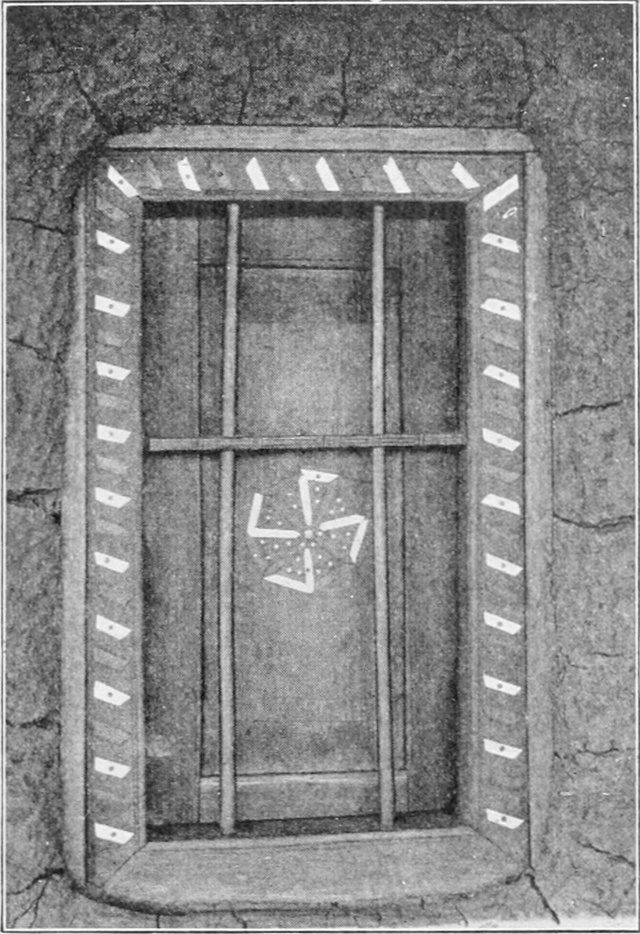

Jalousie mit Swastika

|

|

|

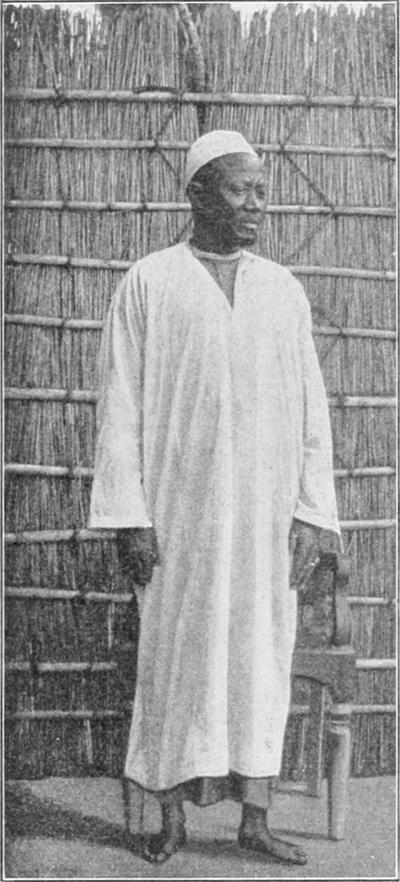

Yaohäuptling Nakaam

|

|

|

Hofinneres in Mwiti

|

|

|

Ältere Makondefrau im Festschmuck

(Separatbild)

|

|

|

Hüttentypus der Rovuma-Ebene

|

|

|

Hüttengrundriß

|

|

|

Ruhelager und Herd Susas

|

|

|

Yaofrauen mit Nasenpflock

|

|

|

Makuakindergrab

|

|

|

Matolas Gehöft

|

|

|

[S. xi]

Matambwefrau mit reichem Narbenschmuck

(Separatbild)

|

|

|

Arm-Chronologie

|

|

|

Yaohäuptling Matola

|

|

|

An den Wasserlöchern von Chingulungulu

|

|

|

Makondefrauen von Mahuta

(Separatbild)

|

|

|

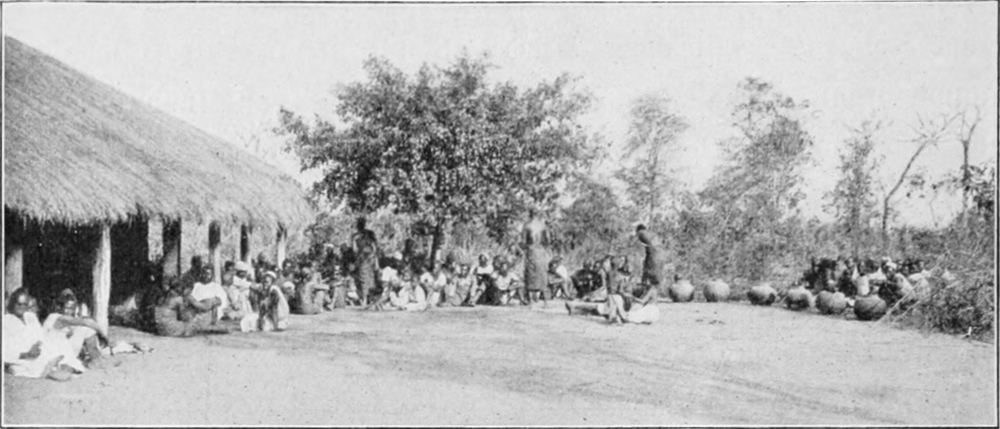

Pombegelage

|

|

|

Lager in Chingulungulu

|

|

|

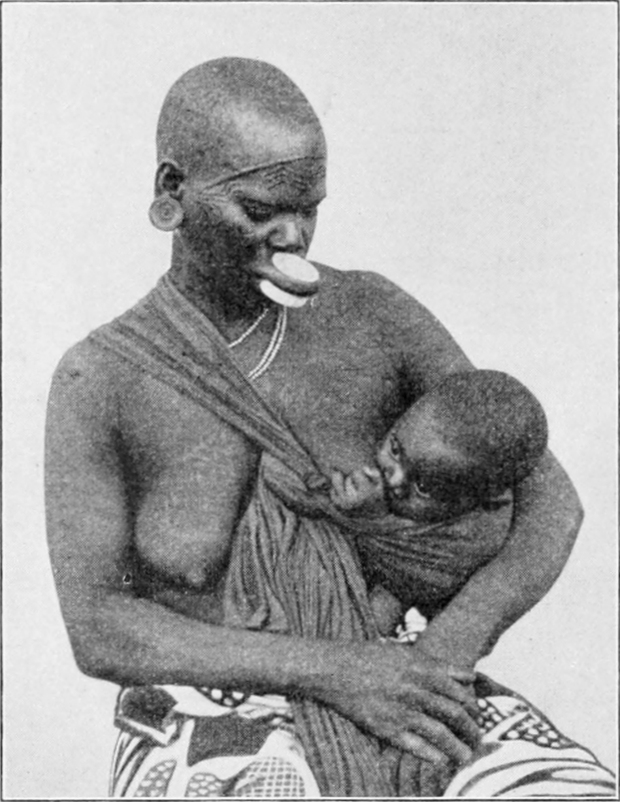

Zwei Makuamütter

|

|

|

Frau am Mörser. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

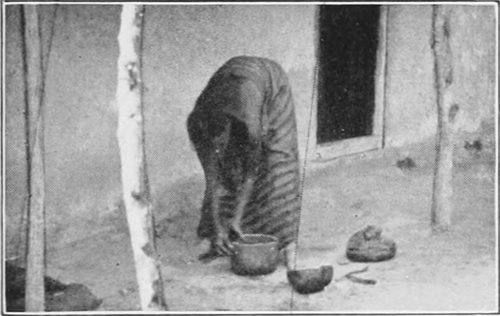

Mehlbereitung in einem Eingeborenengehöft

(bunte Tafel)

|

|

|

Plauderstündchen

|

|

|

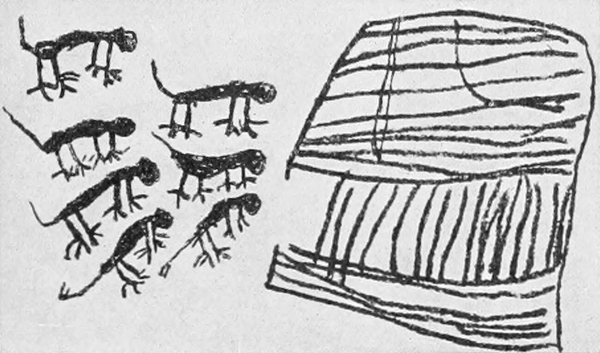

Affenraubzug. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Barde Sulila

|

|

|

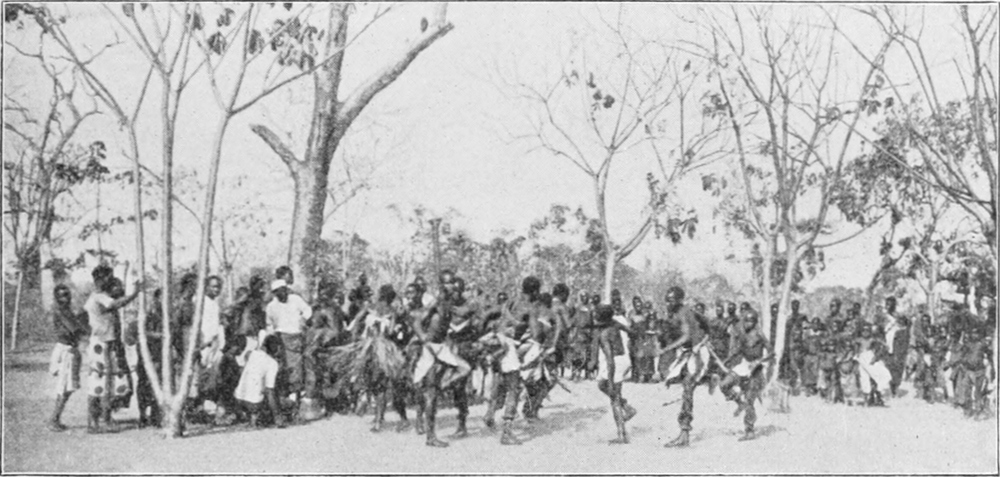

Yao-Ngoma in Chingulungulu

|

|

|

„Waldschule“ im Pori bei Chingulungulu

(Separatbild)

|

|

|

Yao im Masewekostüm

|

|

|

Yao-Masewe in Mtua

|

|

|

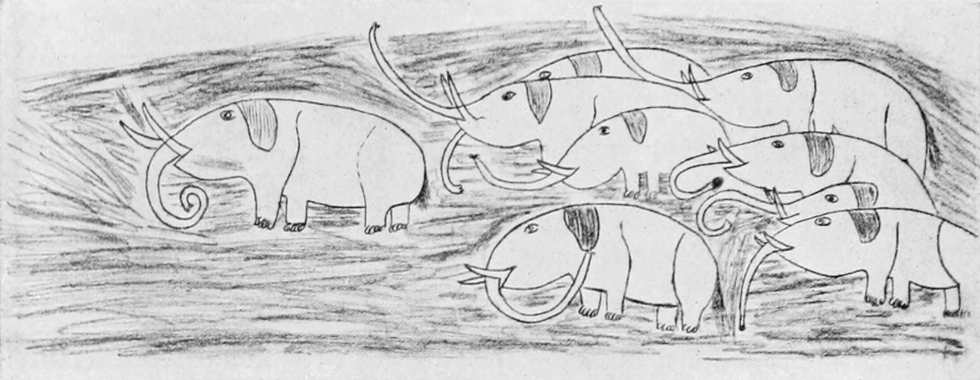

Elefantenherde. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Dorf des Wangonihäuptlings Makachu

(Separatbild)

|

|

|

Grab des Yaohäuptlings Maluchiro in Mwiti

|

|

|

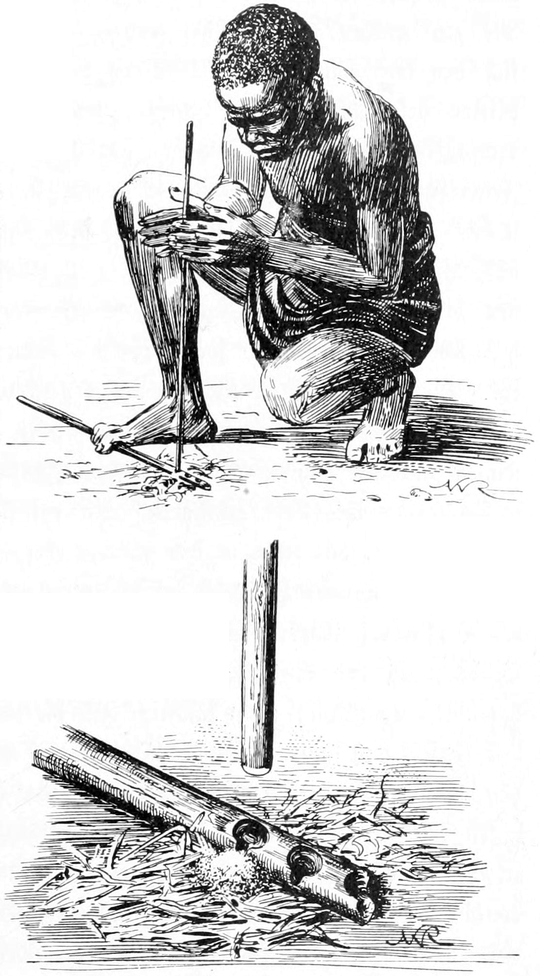

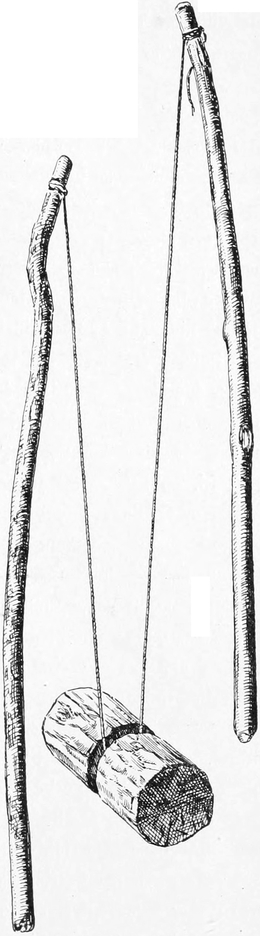

Feuererzeugung

|

|

|

Fischtrocknen am Rovuma

|

|

|

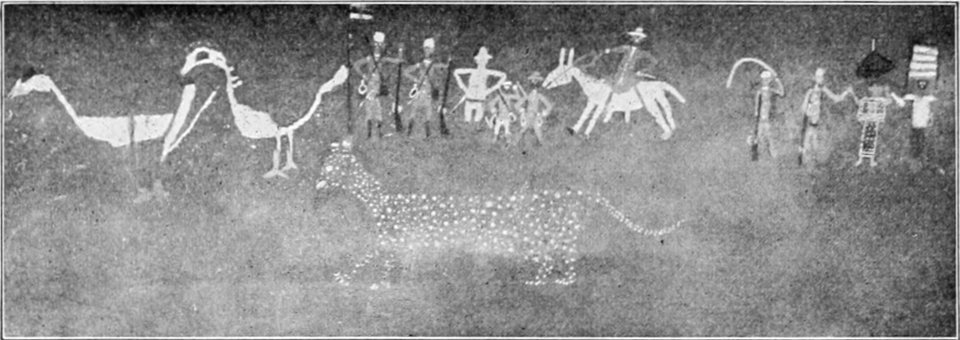

Freske in Akundonde

|

|

|

Mein Begleiter Nils Knudsen

|

|

|

Zwei Matambwemütter

|

|

|

Bergbaufeld Luisenfelde

|

|

|

Flötenkonzert der Unyago-Knaben

(Separatbild)

|

|

|

Der Unglücksvogel Liquiqui. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Yaogräber in Akundonde

|

|

|

Daggara im Walde bei Akundonde

|

|

|

Der Festhüttenring Lisakassa im Walde bei Akundonde

|

|

|

Lachende Schönheiten

|

|

|

Mädchen-Unyago im Wamatambwedorf Mangupa. I.

(Separatbild)

|

|

|

Mädchen-Unyago im Wamatambwedorf Mangupa. II.

(Separatbild)

|

|

|

Der alte Medulla, sein Pfeifchen anbrennend

|

|

|

Mädchen-Unyago im Makondeweiler Niuchi

|

|

|

Tanz der Frauenmaske Njohowe in Newala

|

|

|

Stelzentänzer bei den Makonde. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Unser Lager in Newala

|

|

|

Der Verfasser im newalenser Winterkostüm

|

|

|

Zwei Gelehrte von Newala

|

|

|

Stelzentanz beim Mädchen-Unyago in Niuchi

(Separatbild)

|

|

|

Wasserschöpfende Makondefrauen. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

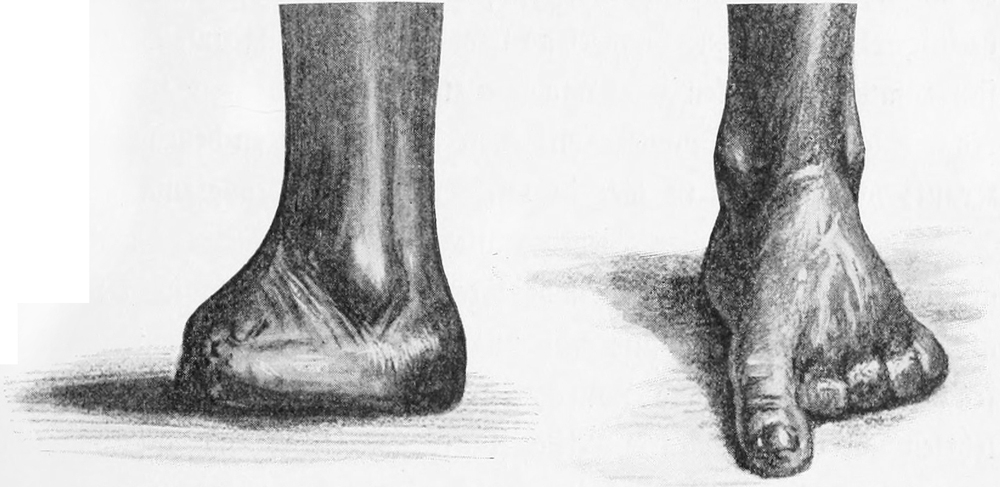

Sandflohverheerungen am menschlichen Fuß

|

|

|

Negerpfad im Makondebusch

|

|

|

Die Urmutter. Holzskulptur eines Makondekünstlers

|

|

|

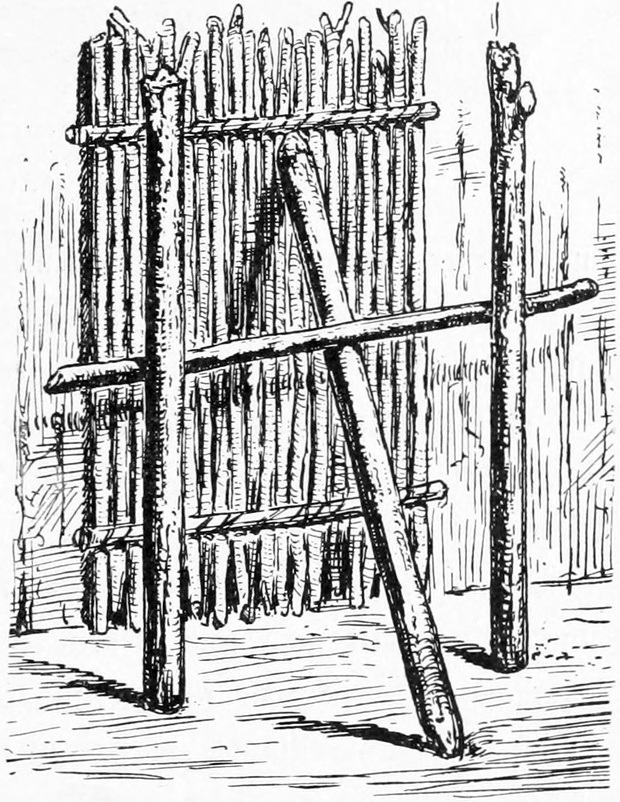

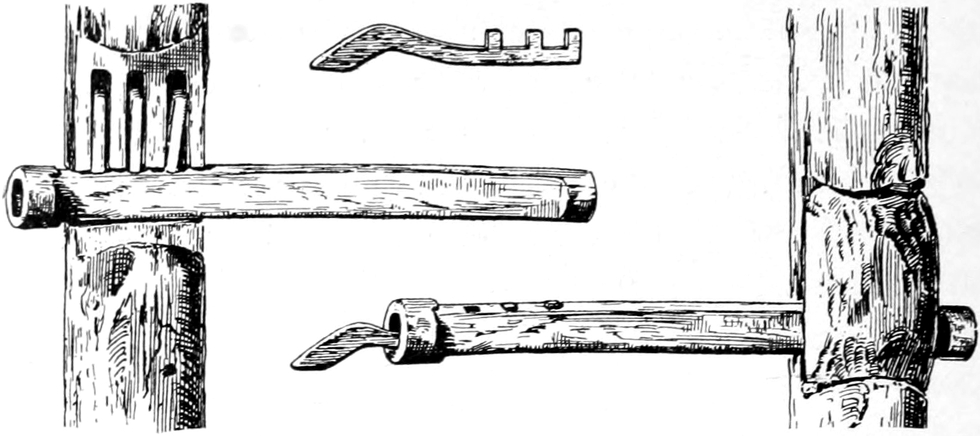

Der allgemein übliche Türverschluß

|

|

|

Türverschluß bei den Makonde von Jumbe Chauro

|

|

|

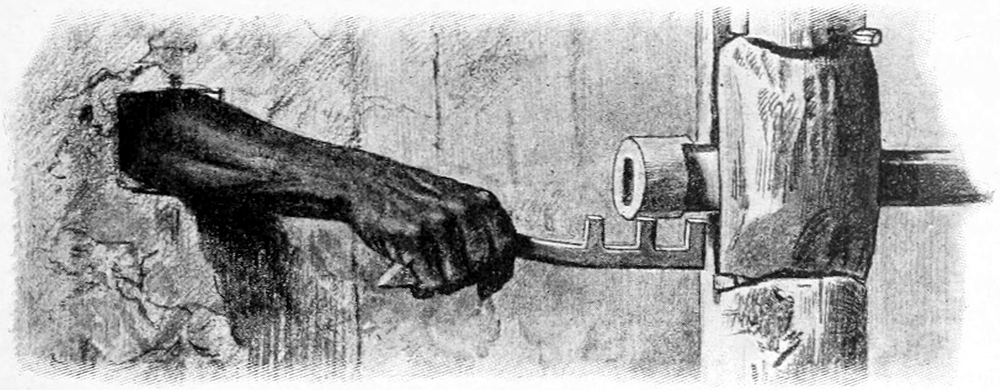

Auf der Suche nach dem Schlüsselloch

|

|

|

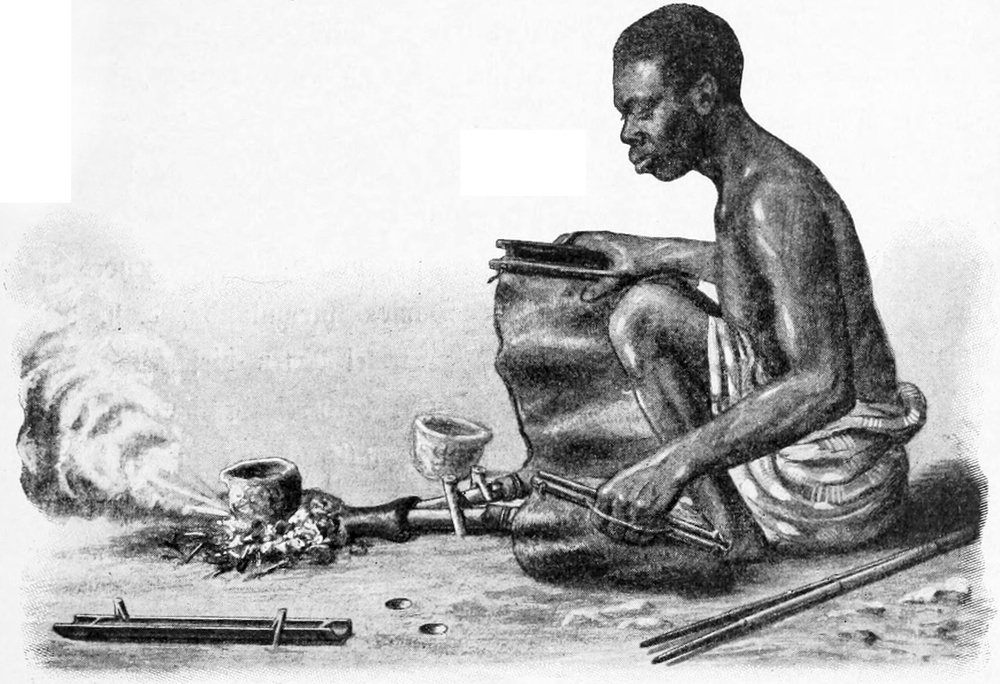

Gelbgießer beim Schmelzen des Messings

|

|

|

Wanyassa-Töpferei in Massassi

(Separatbild)

|

|

|

Makuatöpferei in Newala

|

|

|

Rindenstoffherstellung in Newala

|

|

|

Makua-Masewe in Newala

|

|

|

Makuafrauen

|

|

|

Kindertragart bei den Negermüttern. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

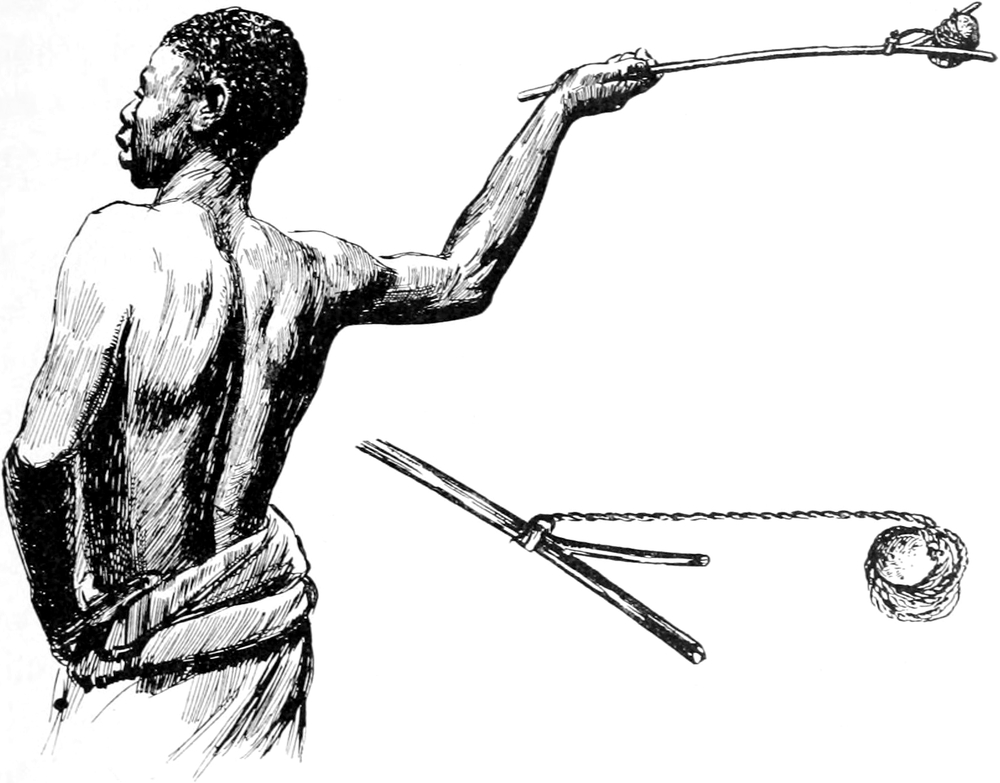

Anwendung des Wurfstocks

|

|

|

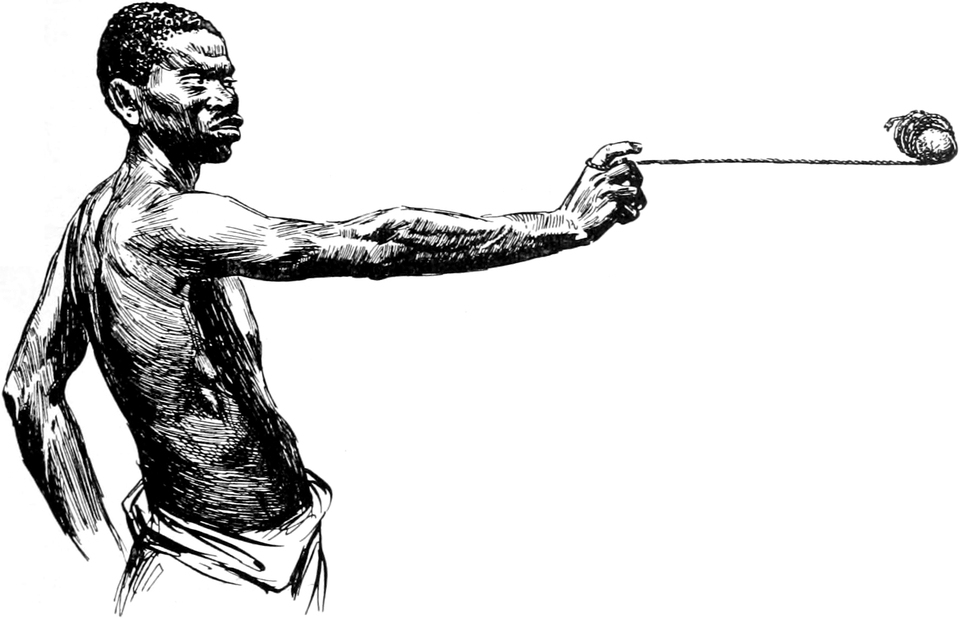

Anwendung der Wurfschlinge

|

|

|

[S. xii]

Beim Naturaspiel

|

|

|

Natura

|

|

|

Kreiselspiel

|

|

|

Ikoma-Tanz beim Mädchen-Unyago in Akuchikomu

(Separatbild)

|

|

|

Am Xylophon Mgoromondo

|

|

|

Makondekinder

|

|

|

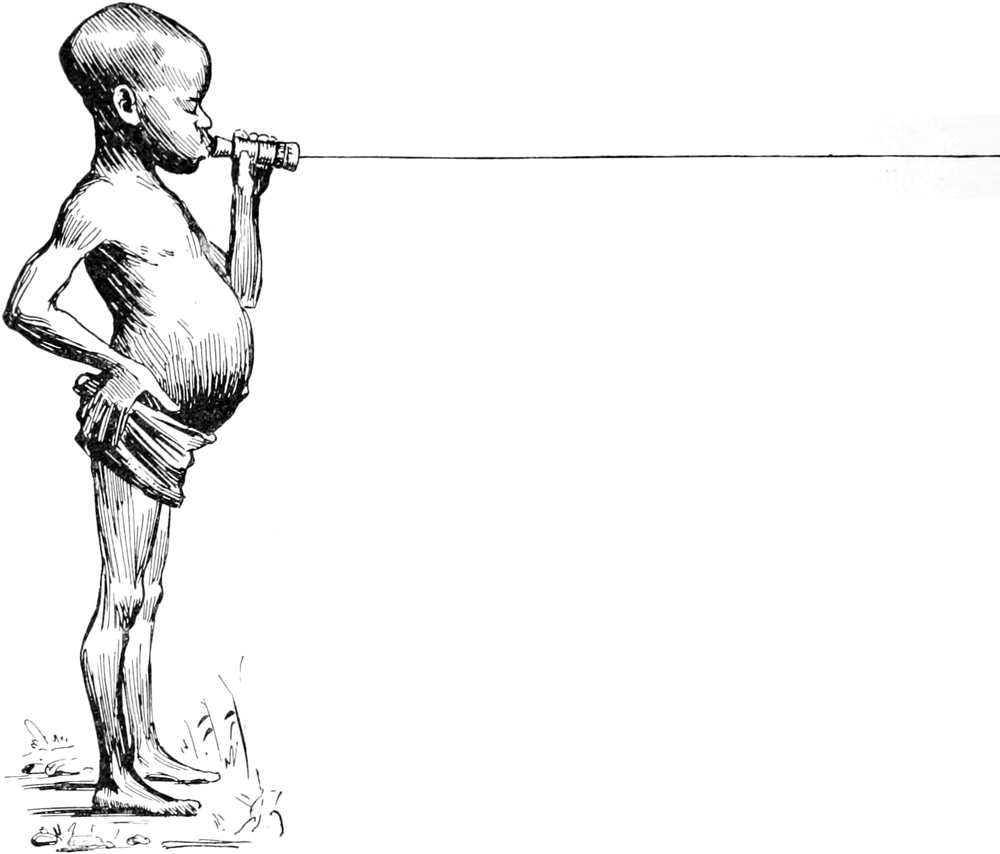

Negertelephon. Unasikia? Hörst

du auch?

|

|

|

Ndio! Jawohl!

|

|

|

Negertelephon

|

|

|

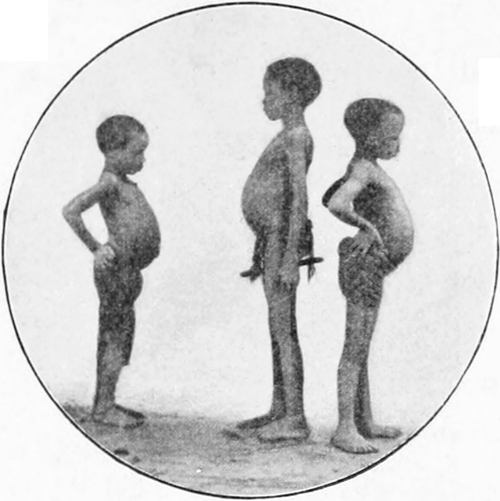

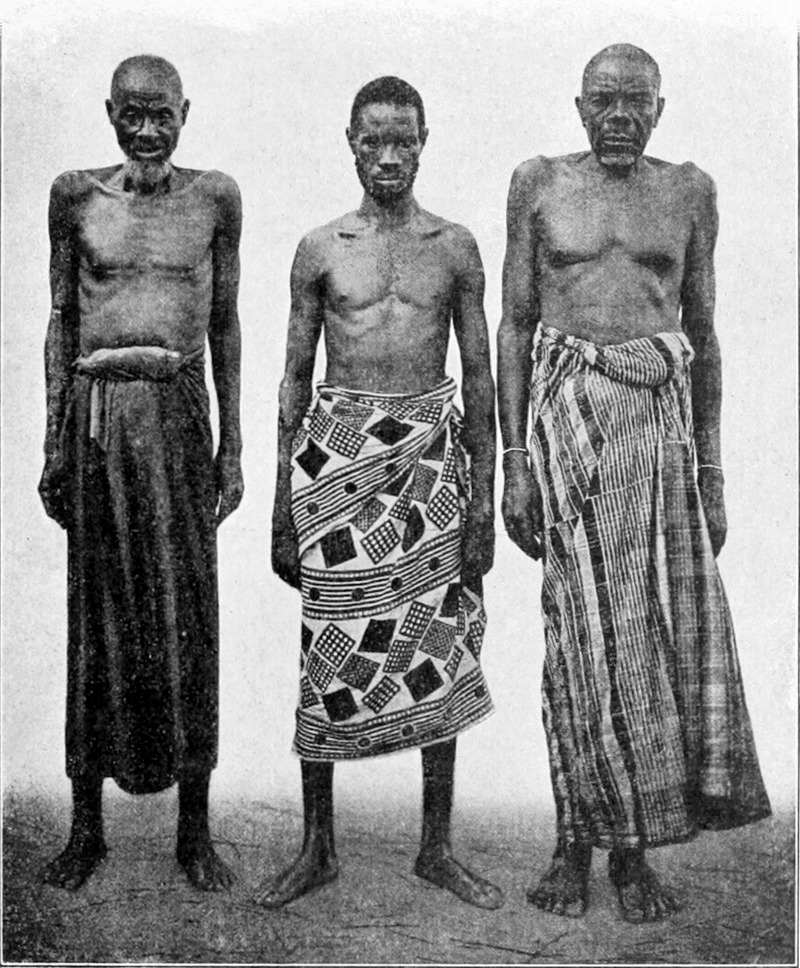

Drei Vegetarier vom Makuastamm

|

|

|

Kakallefestzug beim Unyagoschlußtag

|

|

|

Maskentanz beim Mädchen-Unyago in Niuchi

(Separatbild)

|

|

|

Wiedergabe eines Eingeborenenliedes durch den Phonographen

(bunte Tafel)

|

|

|

Frau aus dem Makondestamm

|

|

|

Grabbäume an der Boma von Newala

|

|

|

Mehlopfer

|

|

|

Rovumalandschaft

(Separatbild)

|

|

|

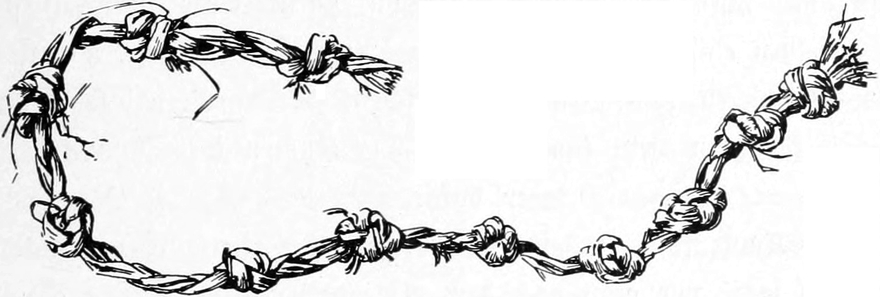

Knotenschnur

|

|

|

Rast meiner Soldaten in Hendereras Dorf

|

|

|

Ububa-Kranker

|

|

|

Madyaliwa, Saidi und Makachu

|

|

|

Blick von Nchichira auf den Rovuma

(bunte Tafel)

|

|

|

Matambwefischer. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Waldverwüstung im Rovumatal

|

|

|

Pfahlbau am Rovuma bei Nchichira

|

|

|

Pulver-, Schnupf- und Medizinbüchsen vom Makondehochland

|

|

|

Der Wali von Mahuta

|

|

|

Mutter und Kind

|

|

|

Mehrstöckige Häuser am Rovuma bei Nchichira

(Separatbild)

|

|

|

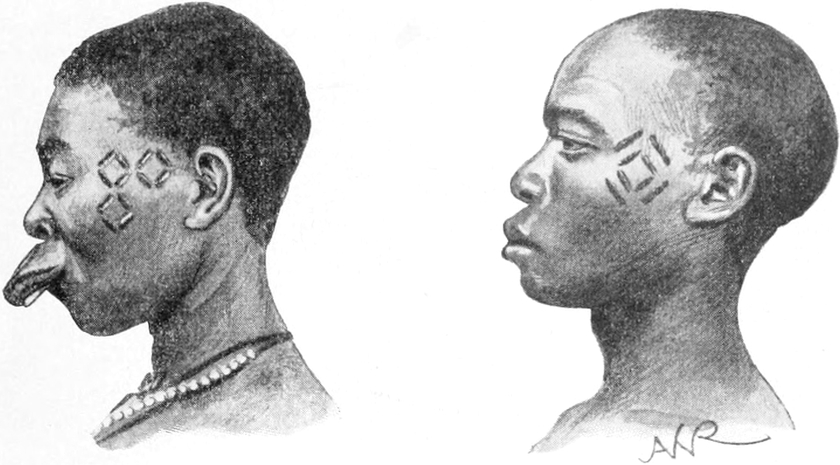

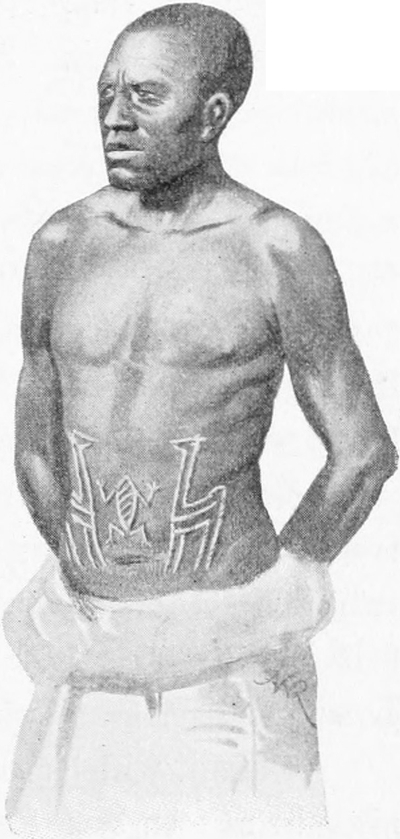

Yao mit Ziernarben

|

|

|

Makonde mit Ziernarben

|

|

|

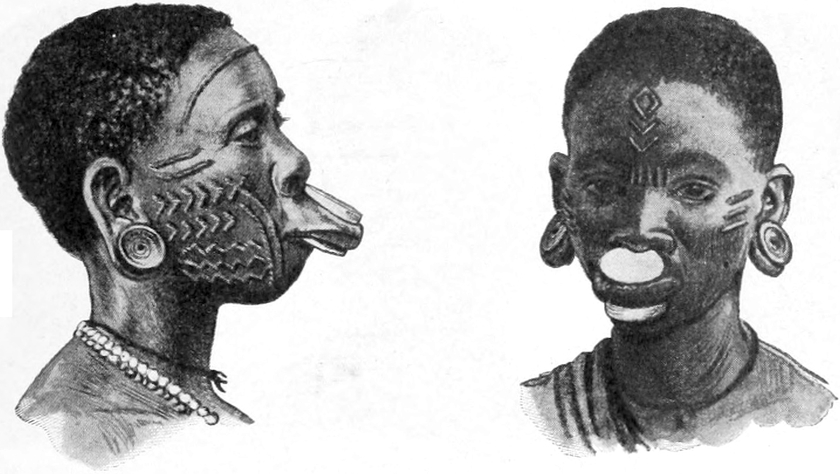

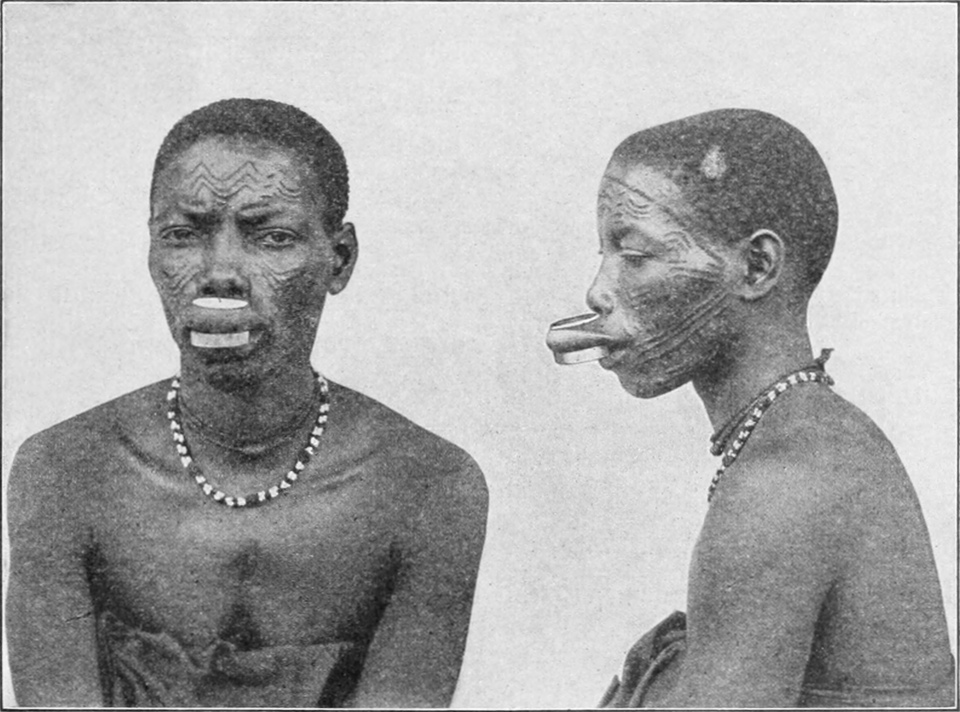

Matambwe- und Makuafrau mit Ziernarben

|

|

|

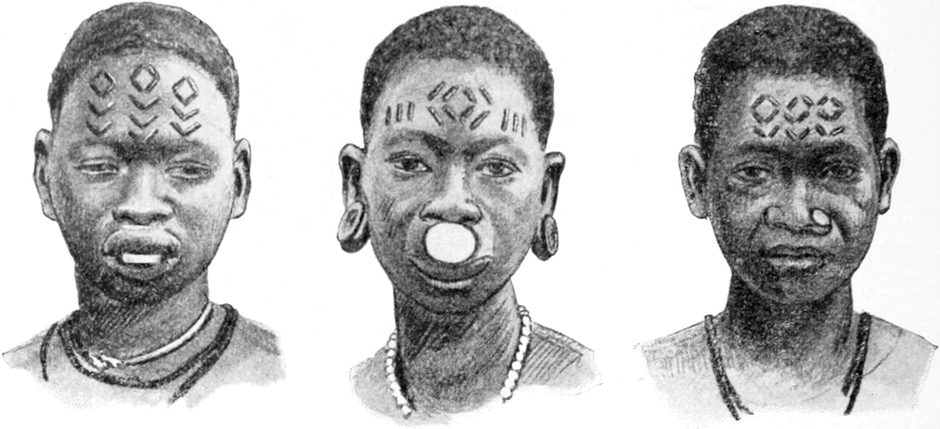

Makuafrauen mit Ziernarben

|

|

|

Makondefrau mit besonders „schönen“ Ziernarben

|

|

|

Ein mißglückter Verschönerungsversuch

|

|

|

Pseudochirurgie

|

|

|

Rückenziernarben einer Makuafrau

|

|

|

Bauchtätowierung eines Makondemannes

|

|

|

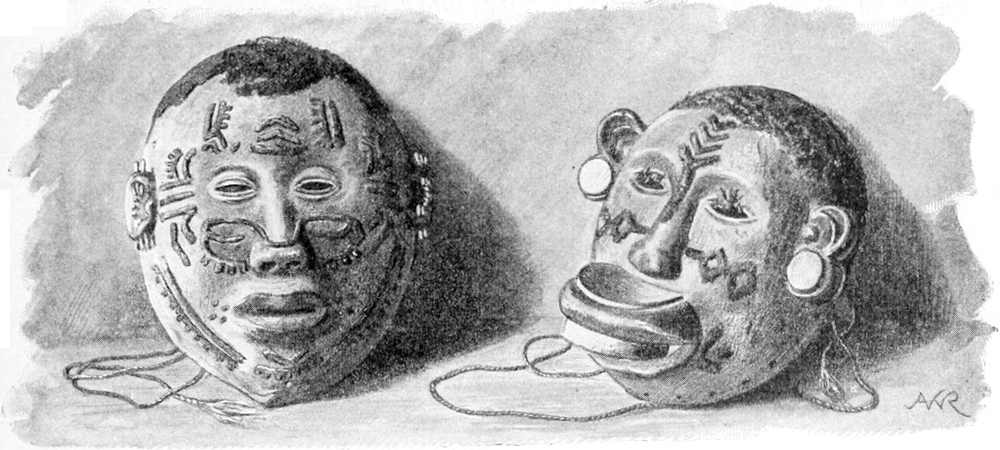

Makondemasken

|

|

|

Litotwe

|

|

|

Wangoni-Frauen von Nchichira

(Separatbild)

|

|

|

Bwana Pufesa, der Herr Professor. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Diabolospieler auf dem Makondeplateau

|

|

|

Ein afrikanisches Diabolo

|

|

|

Makondefrau im Festgewand

|

|

|

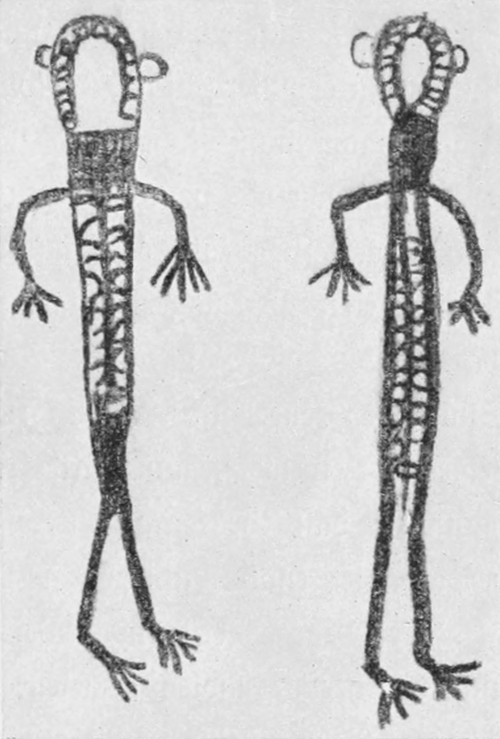

Zwei Wamueragelehrte. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Makondeweiler in der Gegend von Mahuta

(Separatbild)

|

|

|

Askari in Interim

|

|

|

Die lichte Baumgrassteppe und ihre Tierwelt. Eingeborenenzeichnung

|

|

|

Wanduwandus Grab

|

|

|

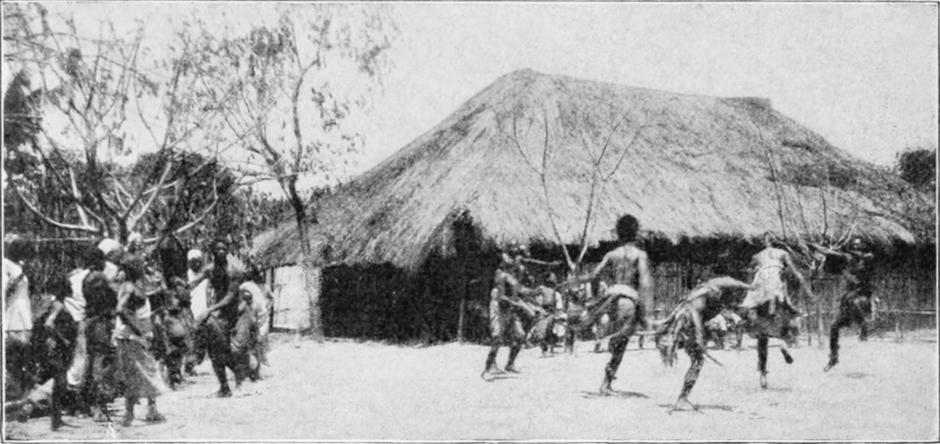

Große Ngoma in der Boma von Mahuta

(Separatbild)

|

|

|

Einzugstoilette. Zähneputzen meiner Begleitmannschaft

|

|

|

Der Verfasser im Porikostüm

|

|

|

Der Fels von Aden

|

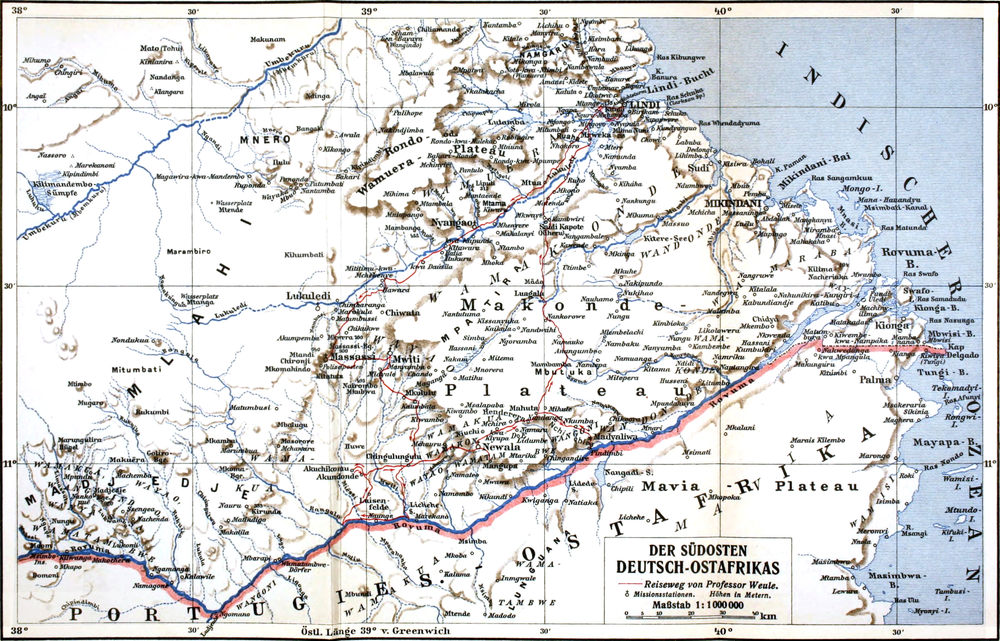

Der Südosten Deutsch-Ostafrikas. Maßstab 1 : 1000000.

Daressalam, am Pfingstsonntag 1906.

An Frau Professor Weule, Leipzig.

Daß ich das schönste Fest des Jahres — denn dafür halte ich Pfingsten im Gegensatz mindestens zur gesamten deutschen Jugend — unter Palmen verleben würde, hätte ich ein halbes Jahr zuvor noch nicht zu ahnen gewagt. Aber es ist so; seit zwei Tagen weile ich in der Hauptstadt von Deutsch-Ostafrika und damit an einem Fleckchen Erde, dem auch Leute, die weiter und mehr gereist sind als ich, noch manchen Reiz abgewinnen können. Nicht daß die Szenerie an sich etwas Großartiges oder gar Überwältigendes hätte; im Gegenteil, überragende, wuchtige Berge oder stattliche Ströme fehlen gänzlich; auch die weite Fläche des offenen Ozeans trägt unmittelbar nichts zum Bilde bei, denn Daressalam liegt landeinwärts und ohne nennenswerten Ausblick auf das offene Meer. Was den Zauber des hiesigen Landschaftsbildes ausmacht, das ist vielmehr wohl eine der glücklichsten[S. 2] Vereinigungen von blitzendem Wasser, leuchtendem Grün und strahlender Sonne, die man sich denken kann.

Die Einfahrt in den Hafen selbst läßt den Neuling die kommende Schönheit nicht ahnen; ein von Korallenbänken eingeengtes, überaus schmales, durch seine scharfen Biegungen an die Steuermannskunst hohe Anforderungen stellendes Fahrwasser führt auf den Scheitelpunkt einer scheinbar ausgangslosen, flachen Bucht zu. Plötzlich aber gleitet das Schiff über diesen Scheitelpunkt hinaus in einen außerordentlich engen, von steilen, grünen Uferbänken begrenzten Kanal, der sich, noch ehe der Reisende sich von seinem Erstaunen erholt hat, zu einer weitgedehnten, glitzernden, von Schiffen bedeckten Wasserfläche erweitert. Das ist die berühmte Bucht von Daressalam. Daß wir Deutschen einem solchen Hafen zuliebe das alte Karawanenemporium Bagamoyo mit seiner offenen Reede aufgeben und dafür das bis dahin nahezu unbekannte Negerdorf Daressalam zum Vorort der Kolonie machen mußten, versteht man angesichts der offenkundigen Vorzüge dieser Örtlichkeit vollkommen, auch ohne erst jahrelang im Lande geweilt zu haben.

Mombassa und auch Sansibar habe ich ausreichend genießen können; das deutsche Tanga hingegen ist mir auf der Herfahrt versagt geblieben. Meiner alten Begeisterung für alle körperlichen Übungen folgend, habe ich auch an Bord des „Prinzregenten“ geturnt und mir im Golf von Aden den linken Fuß versprungen. Vermutlich ist das Fersenbein verletzt, jedenfalls macht mir jedes Auftreten große Pein. Für eine halbjährige Inland-Expedition mit ihren Märschen und Strapazen eröffnen sich mir damit nette Aussichten. Von den beiden englischen Zentralpunkten stellt Sansibar die Vergangenheit, Mombassa die Gegenwart und noch mehr die Zukunft dar. Zwar ist die Lage Sansibars auf einer der Festlandküste in ausreichendem Abstande vorgelagerten Insel ein Vorzug, den ihr auch die glänzendste Entwicklung aller gegenüberliegenden Festlandstädte niemals wird rauben können, werden doch die Hauptlinien sowohl des wirtschaftlichen[S. 3] wie auch des geistigen Verkehrs von allen diesen Küstenplätzen aus immerdar radial in Sansibar zusammenlaufen; aber unleugbar ist seit der Fertigstellung der Ugandabahn doch Mombassa das eigentliche Einfallstor in das Innere und wird es nach Maßgabe der heute kaum erst angebahnten wirtschaftlichen Erschließung der zentralafrikanischen Landschaften in stets fortschreitendem Grade bilden. Ob unsere leider immer nur erst geplanten großen deutschen Inlandbahnen den bereits gewonnenen großen Vorsprung Mombassas in absehbarer Zeit oder überhaupt jemals werden einholen können, muß die Zukunft lehren. Hoffen wir das Beste!

Mich als alten Geographen, der sich mit Vorliebe und seit langer Zeit mit der Umfassung der Erdoberfläche durch den Menschen beschäftigt hat, haben Mombassa und Sansibar mehr von der geschichtlichen als von der kolonialwirtschaftlichen Seite interessiert. Wie unendlich wenig wissen selbst gebildete, ja gelehrte Kreise von der reichen Erforschungs- und Erschließungsgeschichte und der bunten politischen Vergangenheit dieses Erdenwinkels am Westufer des Indischen Ozeans! Gerade in diesem Jahre feiern des französischen Admirals Guillain grundlegende „Documents sur l’histoire, la géographie et le commerce de l’Afrique orientale“ ihr halbhundertjähriges Jubiläum;[S. 4] diese Tatsache braucht indessen mit einigem Recht bei uns nur dem Spezialisten auf dem Gebiet der Kolonialgeschichte bekannt zu sein. Um so betrübender aber ist es dafür, daß unseres Landsmannes Justus Strandes vortreffliche „Portugiesenzeit von Deutsch- und Englisch-Ostafrika“ von 1899 so überaus wenig in weitere Kreise gedrungen ist. Der großen Menge bei uns gilt Äquatorial-Ostafrika offenbar als ein ebenso jungfräuliches Kolonialgebiet wie Togo, Kamerun und Deutsch-Südwestafrika, oder auch wie der größere Teil unserer Südseebesitzungen. Daß hier im Osten vor uns und den Engländern sich seit tausend Jahren die Araber als Kolonisatoren in glänzendster Weise betätigt und bewährt haben; daß nach ihnen, im Anschluß und als Folge von Vasco da Gamas großer Indienfahrt ums Kap der Guten Hoffnung von 1498, die Portugiesen eine umfangreiche Strecke der langen Küste besetzt und jahrhundertelang gehalten haben, bis das stärkere und nachhaltigere Arabertum sie wenigstens aus dem nördlichen Teile wieder vertrieben hat — wie wenigen ist das geläufig! Und doch sind diese Vorgänge und diese Kämpfe um Ostafrika eins der interessantesten Kapitel aus der neuzeitlichen Kolonialgeschichte überhaupt, denn in ihnen tritt zum erstenmal das junge, europäische Kulturelement einem kampfgewohnten Gegner des Orients entgegen. Ja, in Wirklichkeit bedeutet jener Kampf um den nordwestlichen Indischen Ozean nichts Geringeres als die Einleitung zu jenem weit größern Ringen, das die weiße Rasse seit vierhundert Jahren um die Oberherrschaft über die Erde schlechthin geführt hat und das sie schon gewonnen glaubte, bis ihr vor wenigen Jahren das unverhoffte Emporsteigen Japans das Trügerische dieses Glaubens und vielleicht auch den Anfang eines ganz neuen Zeitalters zeigte.

Wer nicht bloß hinauszieht, um die äußeren Eindrücke der Gegenwart auf sich einwirken zu lassen, sondern wer es gewohnt ist, hinter den Erscheinungen von heute auch die der Vergangenheit zu sehen, oder wer wie ich den Kulturboden Europas verläßt, um draußen im dunkeln Weltteil einfache Wilde zu studieren mit dem ausgesprochenen[S. 5] Endzweck, an der Hand der gewonnenen Ergebnisse mitzuarbeiten an der großen Aufgabe, den Entwicklungsgang des Menschen selbst wie auch seiner gesamten geistigen Errungenschaften in allen ihren Teilen aufzuhellen, dem bietet unzweifelhaft gerade die Reise nach Deutsch-Ostafrika in reicherem Maße die Gelegenheit zu Aus- und Rückblicken als so manche andere der großen Routen des modernen Weltreiseverkehrs.

Das hebt bereits dicht hinter den Alpen an. Freilich, zu anthropologischen Studien gibt selbst die mäßige Geschwindigkeit des italienischen Schnellzuges keine Gelegenheit. Den ganz unverkennbaren germanischen Einschlag in der norditalienischen Bevölkerung festzustellen, bedarf es eines langsamen Durchwanderns der Po-Ebene. Aber gleichsam als Symbol für die immer und immer wieder erfolgte Übereinanderlagerung neuer Völkerschichten ist mir schon im Etschtal und noch mehr in ganz Nord- und Mittelitalien das Übereinander von nicht weniger als drei Kulturschichten beim Feldbau erschienen. Getreide am Boden, Fruchtbaumwuchs dazwischen ausgespart, Reben darüber — das ist mir, als wenn sich über die alten Italiker und Etrusker die Langobarden und Goten und viele andere Völker gelagert hätten.

Doch auch geographisch hat mir Italien eine große Überraschung gebracht. Ich entsinne mich, daß eine der ersten kartographischen Taten meines Lebens die zeichnerische Wiedergabe der Apennin-Halbinsel gewesen ist. Diese Jugendsünde fällt noch in den Aufenthalt in meinem hannoverschen Heimatsdörfchen. Ein mir zu Weihnachten geschenkter kleiner Stielerscher Schulatlas von 1875 reizte mich zum Kartenzeichnen an. Italien erschien mir als die einfachste Aufgabe; nur das lange Gebirge machte mir Mühe. Richtig habe ich damals denn auch die ganze Halbinsel fast lückenlos mit einer riesigen Raupe nach der Lehmannschen Strichelmanier ausgefüllt. Seitdem war der Apennin in meinem Empfinden mehr und mehr zusammengeschrumpft; aber beim Durchfahren der langen Strecke von Modena bis Neapel ist es mir immer mehr zum Bewußtsein gekommen, daß der hannoversche[S. 6] Dorfjunge mit seinem dumpfen Gefühl doch eigentlich mehr im Recht gewesen ist als der spätere Privatdozent für Erd- und Völkerkunde und der heutige Professor. In der Tat beherrscht das Gebirge die Halbinsel vollkommen; mag man unmittelbar an seinem Fuß dahinfahren oder aber sich weiter von ihm entfernen, stets zwingt das Landschaftsbild zu der Überzeugung, daß der Apennin das starke Rückgrat, alles ihm Anliegende aber nur der mehr als magere Körper der schlanken Halbinselgestalt ist. Die leichte Schneedecke, die zur Zeit meiner Fahrt, im ersten Drittel des Mai, alle Spitzen des Gebirges überzog, während unten alles grünte, war nur noch mehr geeignet, den Eindruck des Wuchtigen und Gewaltigen zu erhöhen.

Räumlich ruft Italien samt seinen Meeren uns Söhnen der erdumspannenden Neuzeit den Eindruck der Enge hervor; auch sie ist entschieden begründet durch das Überwiegen des Gebirgscharakters, der die schmale Halbinsel bis auf wenige ebene Stellen erfüllt. Angesichts dieser Engräumigkeit verliert der Gedanke, daß sie nicht in letzter Linie für die alten Römer die Veranlassung gewesen ist,[S. 7] so bald und so nachhaltig den Fuß auf die übrigen Randländer des Mittelmeeres zu setzen, alles Ketzerhafte. Von Neapel bis zum Stromboli und Sizilien ist nur ein Schritt, und von Sizilien nach Karthago hinüber ist es ein noch kleinerer. Unverhältnismäßig geräumig erschien im Mai des Jahres 1906 nur der Golf von Neapel, das vielgepriesene Landschaftswunder der Alten Welt; in den vier oder fünf Tagen, die ich vor meiner Abreise an Bord in Neapel und seiner Umgebung verlebt habe, war die Bucht zu keiner Zeit klar übersehbar, die Fernsicht vielmehr stets durch einen feinen Nebel verschleiert. Das war ein Nachklang des großen Vesuvausbruchs vom April; der andere Grund war die Aschenschicht, die selbst im vesuvfernen Neapel Häuser und Straßen dicht überdeckte und alles grau in grau erscheinen ließ. Zum Neapolitaner paßt diese Farbe schlecht; uns arbeitsame Mitteleuropäer berührt er in seiner rettungslosen Verkommenheit mehr komisch als verletzend; zu seiner sorglosen Faulheit gehört dann aber natürlich auch der ewig heitere und klare Himmel, von dem die Reisebücher erzählen, von dem aber so kurz nach den Schreckenstagen des April nur sehr wenig zu merken war.

Wie kümmerlich es auf den alten Kulturböden des Mittelmeeres um den Waldbestand bestellt ist, wissen wir seit der Sexta; dennoch mutet den Reisenden die süditalische und sizilische Landschaft noch fremdartiger an als die nord- und mittelitalische; sie ist noch waldloser und daher in den Konturen noch schärfer als der etrurische und romanische Apennin und die Abruzzen. Was uns Bewohner der norddeutschen Tiefebene aber am seltsamsten berührt, das sind in der Straße von Messina die sich fast steil in das Innere des Landes verlierenden Flußtäler. Zu dieser Jahreszeit scheinen sie entweder nur wenig Wasser zu führen oder ganz trocken zu liegen, so daß sie den Eindruck breiter Landstraßen hervorzurufen wohl geeignet sind. Aber wie furchtbar muß die Gewalt sein, mit der sich nach starken Regengüssen die von keinem Waldboden zurückgehaltene Wassermasse im Strombett sammelt, um in diesem dem Meere zuzustürzen. Links[S. 8] und rechts von Reggio, Messina gegenüber, fallen stark gewundene Flußbetten in großer Anzahl ins Meer, alle hoch mit Geröll aufgeschüttet; die Brücken aber laufen über sie mit den Abmessungen hochgewölbter Eisenbahnbrücken hinweg.

Die Fahrt durch das östliche Mittelmeer gehört unstreitig zum Reizvollsten, was man sich denken kann; schon das Wellenspiel der prachtvoll blauen Flut ist geeignet, den Sinn für Ort und Zeit selbst während der nur wenige Tage währenden Überfahrt aufzuheben. Nur eine Empfindung ist mir in jenen Tagen stets klarer zum Bewußtsein gekommen. Die dicken Strahlenbündel, die auf den Seeverkehrskarten unserer wirtschaftsgeographischen Atlanten von allen größeren Hafenplätzen ausstrahlen, sind nur zu sehr geeignet, in uns die Vorstellung zu erwecken, daß nun auch in Wirklichkeit und selbst auf hoher See sich Schiff auf Schiff begegnen müsse. Und doch, wie anders ist das Bild: Ich habe den Ärmelkanal, die befahrenste Seestrecke der Erde, eine ganze Reihe von Malen gekreuzt und entsinne mich, kaum mehr als je ein paar Fischerbarken zu Gesicht bekommen zu haben. Hier im Mittelmeer hat der erste Dampfer unseren Kurs im Meridian von Alexandrien gekreuzt; erst unmittelbar vor Port Said und dem Eingang zum Suezkanal hat sich das Bild durch das Zusammentreffen zahlreicher Dampfer belebt. Auffällig unter ihnen war uns Reisenden des „Prinzregenten“ eine Gruppe niedrig gebauter, also wohl englischer Kriegsschiffe, die anscheinend manövrierten. Auch Torpedoboote waren dabei. Sie alle entschwanden sehr bald in der dicken, diesigen Luft, die uns auch hier begleitete. Später, in Port Said, haben wir des Rätsels Lösung erfahren. Auf einem der dort liegenden englischen Panzer wehte die Flagge auf Halbmast; eine Nachfrage ergab, daß vor Damiette an den Nilmündungen in der vergangenen Nacht ein Wirbelsturm gehaust und ein kleines, mit nur neun Mann besetztes Torpedoboot zum Sinken gebracht hatte. Die von uns am Morgen gesichteten Schiffe hatten nach dem verlorenen Boote gesucht. „Geschieht den Engländern gerade recht“, bemerkte bissig eine deutsche[S. 9] Dame. Keiner von uns anderen hat diesen Standpunkt teilen können; schon aus politischen Gründen nicht, denn ein solch winziger Verlust schwächt die englische Riesenflotte nicht im mindesten; aber noch weniger aus rein menschlichen Gründen, denn auch jene neun verlorenen Braven haben doch ihre Mütter, Frauen oder Bräute gehabt.

Über Port Said und den Suezkanal darf ich mich wohl ausschweigen; heute, wo auch von uns Deutschen ein hoher Prozentsatz in dieser Weltecke bewandert ist, darf sich der Gelehrte andere Gebiete der Darstellung vorbehalten. Mit dem Eintritt ins Rote Meer habe ich für meine Person zumal ein mir ganz vertrautes Feld betreten, fast möchte ich sagen, ein mir zu eigen gehöriges. Den trefflichen Friedrich Ratzel deckt nun schon mehrere Jahre die Erde, aber nimmer soll es ihm vergessen sein, daß gerade er es gewesen ist, der die Anregung zu einem Fundamentalwerk gegeben hat, wie es die Helmoltsche Weltgeschichte tatsächlich ist. In diesem universalgeschichtlichen Werk, dem die Kritik fast keinen andern Vorwurf hat machen können, als daß es ein Sammelwerk, d. h. von 30 oder mehr verschiedenen Männern geschrieben worden ist, hat mir die eigenartige Aufgabe obgelegen, die Geschichte der Weltmeere und ihre Bedeutung für die Menschheit zu schreiben. Das war entschieden etwas Neues und Neuartiges, und es ist, das kann ich ruhig zugeben, keine leichte Aufgabe gewesen. Sollte ich dereinst einmal einer Biographie gewürdigt werden, so wird man mir im Kleinen nachrühmen können, was Ratzel angesichts seiner „Politischen Geographie“ im Großen für sich in Anspruch nahm: einen gewissen Mut, wenn auch nur einen literarischen. Leichter und auch angenehmer ist es in der Tat, geographische oder ethnographische Monographien zu schreiben, als programmatische Werke von der Art der „Politischen Geographie“ zu begründen.

Von den Monographien über die drei Ozeane ist mir nach allgemeinem Urteil diejenige über den Atlantischen Ozean am besten gelungen, aber menschheitsgeschichtlich interessanter ist ganz ohne Zweifel die über den Indischen Ozean. Vor seinen beiden Nachbarn im Osten[S. 10] und im Westen hat er vor allem den Vorzug einer recht langen Einwirkung auf die ihn umgebenden Rassen und Völker voraus; der Stille Ozean hat geschichtliche Völker — geschichtlich im Sinne unserer bisherigen, recht engherzigen und einseitigen Geschichtschreibung gefaßt — nur an seinem Nordwestrande, in Ostasien; die ganze übrige riesige Umrandung ist bis fast auf die Gegenwart geschichtlich tot und leer. Der Atlantische Ozean bietet genau das Gegenbild: seine geschichtliche Dichte ist auf den Nordosten beschränkt; Afrikas Westküste und Amerikas Ostküste sind bis auf die Vereinigten Staaten von Nordamerika geschichtlich ebenfalls nur in geringfügigster Weise von Belang. Zwischen diesen beiden Zentren aber, dem mittelmeerisch-europäischen Kulturkreis im Westen und dem ostasiatisch-indischen im Osten, hat der Indische Ozean das Bindeglied schon zu Zeiten gebildet, als Atlantic und Pacific noch absolut leere und unbefahrene Wasserwüsten waren. Das gilt indessen nicht für den ganzen Indischen Ozean, sondern nur für seinen Norden und insonderheit für die beiden lang nach dem Okzident hin gestreckten Buchten des Persischen Golfs und des Roten Meeres. Heute, wo wir ganze Kontinente mit Eisenbahnen durchqueren und wo unseren Kanalbauten selbst Bergzüge keine unüberwindlichen Hindernisse entgegenstellen, bilden wir uns ein, daß Landmassen von der Breite des Isthmus von Suez oder der ungleich breitern syrischen Pforte, d. h. des Verbindungswegs zwischen dem Persischen Golf und dem östlichen Mittelmeer, auf den Schiffsverkehr der Alten hätten abschreckend wirken müssen. In gewisser Weise ist das auch der Fall gewesen, denn sonst hätten nicht soundso viel[S. 11] Herrscher des Altertums versucht, den Kanal von Suez schon vor uns zu bauen; aber wo die Technik nicht hinreicht, derartige Hindernisse zu überwinden, und wo gleichzeitig das Bedürfnis für die Kostbarkeiten des Orients so ungeheuer groß ist wie während des Altertums und des Mittelalters, da lernt man sich bescheiden und sucht auf dem Wasserwege soweit zu kommen, wie es irgend geht. Nur diesem Umstande ist die fast lückenlose Benutzung des Roten Meeres in einem mehrtausendjährigen Zeitraum zuzuschreiben; selbst sein gefährliches Fahrwasser und die für die Segelfahrt ganz ungünstigen Windverhältnisse haben an dieser Bedeutung nichts zu ändern vermocht.

Nur eine Periode der Ruhe, ja man möchte sagen eines Dornröschenschlafs, hat dieses Rote Meer durchgemacht. Das ist die Zeit, während welcher der zum Bewußtsein seiner Kraft und seiner Macht gelangte Islam seine schwere Hand auf die Übergangszone zwischen dem Westen und dem Osten zu legen vermocht hat. Mit dem Durchstich der Landenge von Suez ist auch der letzte Schatten dieses alten Hindernisses wie weggeblasen, und wie mit einem Schlage haben das Rote Meer und der Norden des Indischen Ozeans überhaupt den alten Platz im Verkehrsleben der Menschheit in vollstem Maße wieder gewonnen.

Als Reisender an Bord eines modernen Dampfschiffes hat man alle Ursache, auf seine Zeit und ihre Leistungen mit einigem Stolz herabzublicken. Eine alte Definition des Begriffs „Naturvölker“ geht dahin, mit diesem Ausdruck alle diejenigen Menschheitsgruppen zu bezeichnen, die noch von der Natur abhängig sind, noch völlig in ihrem Bann stehen, im Gegensatz zu den Kulturvölkern, die sich von dieser Herrschaft der Natur emanzipiert haben. Ist diese Begriffsbestimmung richtig, so sind wir Europäer in der Tat wenigstens in der Richtung Kulturvölker im höchsten Sinne, daß wir uns hinsichtlich unseres Verkehrswesens von der Natur nicht nur befreit haben, sondern sie fast unumschränkt beherrschen. Welcher andere Zeitraum, welche andere Rasse, welches andere Volk ist je imstande gewesen,[S. 12] sich seine Verkehrswege selbst zu wählen, über die Natur und gegen die Natur, wie wir es hier bei Suez getan haben? Und welches Volk des Altertums oder des Mittelalters hätte je das Recht gehabt, von sich sagen zu können, daß es große Meere, ja ganze Ozeane nach Gefallen brachliegen zu lassen oder durch den Kiel seiner Flotten von neuem zu beleben vermocht hätte, wie wir es mit dem Roten Meer und dem Norden des Indischen Ozeans getan haben?

Für den deutschen Reisenden ist diese Genugtuung des modernen Kulturmenschen um so größer und berechtigter, als er unter den zahlreichen Dampfern, die ihm im Suezkanal und im Roten Meere täglich begegnen, in nicht geringer Zahl auch die heimische Flagge vertreten sieht. Auch der Umstand muß unzweifelhaft zur Stärkung unseres so lange brachliegenden Nationalstolzes beitragen, daß gerade unsere deutschen Schiffe so gern von Angehörigen anderer Nationen und besonders von unsern Vettern von jenseits des Kanals aufgesucht werden. Für mich als Ethnographen war es ungemein interessant, das gegenseitige Verhalten der verschiedenen Nationen an Bord zu studieren. Von diesen kamen allerdings nur die deutsche und die englische ernsthaft in Frage, denn die geringe Zahl von Italienern, Portugiesen usw. zählte numerisch nicht mit. Die englische Reisegesellschaft stand sichtlich noch ganz im Banne der Invasionsfurcht, die ja ihren Ausdruck in zahlreichen Schriften der letzten Jahre gefunden hat; Le Queux’ „Invasion von 1910“ war bei ihr das am meisten gelesene Buch der Schiffsbibliothek, und kaum ein Angehöriger dieses Volkes hat sich mit uns Deutschen unterhalten, ohne nicht schon nach kurzer Zeit die Rede auf dieses Thema zu bringen.

Zu derartigen Unterhaltungen kam es übrigens erst verhältnismäßig spät, vom Beginn der Reise aus gerechnet; man ging im Gegenteil zunächst ziemlich frostig aneinander vorüber. Der Ruhm, diese Verhältnisse zum Bessern und Angenehmern gekehrt zu haben, gebührt seltsamerweise einem höchst unscheinbaren Instrument, das zu meiner anthropologischen Ausrüstung gehört. Im südlichen Roten[S. 13] Meer oder im Westen des Golfs von Aden zückte ich eines Tags, halb aus Langeweile, halb um vergleichende Kraftstudien anzustellen, meinen Collinschen Kraftmesser. Das ist ein aus Stahl geschmiedetes, poliertes Oval, klein genug, um von der Hand, in die man es flach hineinlegt, je nach der Kraftentfaltung mehr oder minder stark zusammengedrückt zu werden. Dabei wird der Druck durch ein Zahnradsystem auf einen Zeiger übertragen, der seinerseits wieder einen zweiten Zeiger an einem Zifferblatt vorbeibewegt. Beim Nachlassen des Drucks schnellt der erste Zeiger in die Ruhelage zurück, während der zweite an seinem Endpunkt stehenbleibt und unbeweglich den Druck in Kilogrammen anzeigt. Der Apparat ist eigentlich ein medizinisches Instrument, doch ist er auch sehr gut geeignet, die Kraftverhältnisse der verschiedenen Rassen miteinander zu vergleichen; vor allem jedoch scheint er berufen zu sein, die fremdesten Menschen in kürzester Zeit einander näher zu bringen. An jenem heißen Morgen hatte ich kaum begonnen, einige Proben meiner Körperkraft abzulegen, als auch schon die ganze englische Herrengesellschaft in dichter Masse um mich versammelt war; Jung- und Altengland witterte einen Sport, für den es ja immer und überall und unter allen Umständen zu haben ist. Zum Lobe Deutschlands muß ich aber gestehen, daß auch unsere Herren rasch und vollzählig zur Stelle waren; ebenso rühmend kann ich sodann vermerken, daß in diesem friedlichen Wettkampf der Nationen wir Deutschen durchaus nicht unterlegen sind, sondern gut abgeschnitten haben. Unser gutes deutsches Turnen scheint demnach als Leibesübung durchaus nicht so minderwertig zu sein, wie es neuerdings von so vielen berufenen und noch mehr unberufenen Seiten hingestellt wird.

Auch in seinem Allgemeinauftreten an Bord steht nach meinen Beobachtungen der Deutsche von heute nicht im mindesten mehr hinter den seebefahreneren anderen Nationen zurück. Freilich schimmert durch die Allüren fast jedes Engländers noch immer der alte Anspruch zart hindurch, der geborene Pächter aller Seeherrschaft im Großen und im[S. 14] Kleinen zu sein. Aber man fängt doch an, uns anzuerkennen, nicht aus heißer Liebe zum germanischen Vetter, sondern einfach weil man muß. Wenn man, um komfortabel zu reisen, auf deutsche Schiffe angewiesen ist und wenn man daheim und draußen mit einer deutschen Handels- und einer deutschen Kriegsflotte zu rechnen hat, von denen die eine so nachhaltig Konkurrenz macht, während sich die andere stetig, wenn auch langsam, vergrößert, so sind das doch alles Momente, die selbst auf den minder gebildeten Angehörigen der britischen Nation ihren Eindruck nicht verfehlen. Nur eins ist gegenwärtig und wohl auch noch für lange Zeit geeignet, uns in den Augen Altenglands mit dem Fluch der Lächerlichkeit zu beladen, und das ist der Sansibar-Vertrag! Niemals werde ich die schadenfrohen Gesichter und nie die spöttisch bedauernden Worte vergessen, mit der wir unglücklichen Zeitgenossen des seligen Caprivi bei der Ansegelung Sansibars bedacht worden sind. Mein Freund Hiram Rhodes aus Liverpool, der ewig Lächelnde und allgemein Beliebte, seiner heitern Lebensauffassung wegen ganz allgemein „der lachende Philosoph“ genannt, war für gewöhnlich nicht im Besitz beißender Ausdrücke, aber in bezug auf die famose politische Transaktion von 1890 entsinne ich mich ganz deutlich, von ihm den Ausdruck: „politische Kinder“ gehört zu haben. Scharf zwar, aber nicht unverdient! Der nach der Besichtigung Daressalams denselben Lippen entströmende andere Ausdruck: „Das ist die schönste Kolonie, die ich je gesehen“, war zwar ein ganz klein wenig mildernder Balsam, aber — Sansibar bekommen wir dadurch doch nicht wieder!

[S. 15]

Daressalam, 10. Juni 1906.

Herrn Geheimrat Kirchhoff, Mockau bei Leipzig.

„Was wollen Sie eigentlich in Deutsch-Ostafrika, Herr Professor?“ Wieviel hundert Mal bin ich von dem Augenblick an, als der Plan meiner Expedition feststand, wo ich sie vorbereitete und wo ich auf Eisenbahn und Schiff zu ihrer Durchführung unterwegs gewesen bin, mit dieser Frage behelligt worden! Nicht von dem Mann des Volkes; dem ist unsere Kolonie am Indischen Ozean etwas ebenso Nebelhaftes wie den Alten die ferne Thule; im besten Fall wirft er es mit „Südwest“ oder noch lieber mit Kamerun in einen Topf, ohne sich allerdings auch in diesem Fall darüber klar zu sein, in welchem Quadranten unseres Erdballs die letzteren Kolonien gelegen sind. Für die Popularität der Völkerkunde ist es unzweifelhaft ein sehr bedenkliches Zeichen, daß gerade die Gebildeten, ja selbst manche Gelehrte, über die Aufgaben, die eines Mannes von meinem Schlage da draußen harren, sich auch[S. 16] nicht die geringste Vorstellung zu machen vermögen. Sie, Herr Geheimrat, sind ja selbst ein Dritteljahrhundert hindurch deutscher Universitätsprofessor gewesen und wissen daher, daß ein solcher, und hätte er auch nur ein Atom Ihrer mit Recht berühmten Redegabe, sich keine Gelegenheit vorübergehen läßt, über diese besagten Ziele und Aufgaben ein zünftiges Kolleg zu lesen. Zu Nutz und Frommen von uns beiden und zur Kenntnisnahme für jeden, der es hören mag, will ich daher denn auch Ihnen, der Sie als Bearbeiter der Peschelschen Völkerkunde vollwichtiger Fachmann und Kollege sind, in kurzen Worten wiedergeben, welche Umstände mich hier an die grüne Bucht am Indischen Ozean geführt haben und welche Ideen ein junger, aber, das darf ich wohl kühnlich behaupten, sowohl als Museumsmann wie Dozent nicht ganz erfolgloser Vertreter der modernen Völkerkunde über die Aufgaben und Ziele seines nunmehr beginnenden Forschungsunternehmens hegt.

Es waren, wie auch Sie während Ihrer Tätigkeit in Halle so oft bemerkt haben werden, durchaus nicht die satten Männer, die bisher ein wirklich ernsthaftes Interesse an dieser unserer Wissenschaft und ihren vielen Einzelproblemen genommen haben, sondern fast immer sind es die deutschen Frauen gewesen, die mich während der langen Seefahrt zu kurzen und langen Aussprachen über das Allgemeine und das Besondere zu veranlassen versucht haben. Noch vor wenigen Jahren hätte ich dies Beginnen sicherlich unter der Kategorie „Neugierde“ registriert; heute, wo ich in die Geistesströmungen unserer Zeit einen tiefern Einblick habe tun können, stehe ich keinen Augenblick an, es als Wißbegier zu bezeichnen; ja, vielleicht ist es sogar jener Wissenshunger, über dessen Größe und Allgemeinheit nur der zu urteilen imstande ist, der Gelegenheit gefunden hat, vor den breiten Massen unserer Volkshochschulkurse und ähnlicher Unternehmungen zu sprechen. Die Damen der ersten Schiffsklasse gehören nun zwar für gewöhnlich nicht zu der dort vertretenen sozialen Schicht, doch sind sie immerhin Angehörige des weiblichen Geschlechts und damit bewußt[S. 17] oder unbewußt Vertreterinnen der Frauenfrage überhaupt. Einen schwachen Abglanz des modernen femininen Wissensdurstes auch bei ihnen zu finden, kann demgemäß nicht überraschen.

„Also nach Kondoa-Irangi wollen Sie zunächst, Herr Professor, um von dort Ihre Expedition zu beginnen?“ fragen mich eines Tags, bei der Einfahrt aus dem Golf von Aden in den Indischen Ozean, die interessiertesten der Damen, die Gattin eines in ganz Deutsch-Ostafrika bekannten, tapferen, alten Wissmannkriegers, der jetzt als Fideikommißbesitzer in Usambara ein beschauliches Dasein führt, und die Gattin eines höheren Schutztruppenarztes.

„Freilich hoffe ich auch einmal nach Kondoa-Irangi zu gelangen, meine Damen, aber in Wirklichkeit hat meine Expedition schon lange begonnen“, konnte ich mit einem Lächeln antworten, das Ihnen, Herr Geheimrat, sehr wohl verständlich sein wird, das den beiden Damen aber so lange ein Rätsel blieb, bis ich mich zu folgendem Privatissimum aufschwang.

„Was ich in Deutsch-Ostafrika selbst will, werde ich Ihnen in sehr wenigen Worten auseinandersetzen können. Wir Deutschen haben seit jeher die Fähigkeit gehabt und die Neigung besessen, unsere Haut als Forscher auf allen Gebieten nur zu gern im Dienst oder im Interesse anderer Nationen zu Markte zu tragen; das ist zu einem Teil die Folge unserer frühern unglücklichen politischen Zersplitterung und Schwäche, zum andern ein Ausfluß der uralten germanischen Wanderlust. Rein zu wissenschaftlichen Zwecken, ohne nationalistisch-egoistische Nebengedanken, hat nun der Reichstag schon vor Jahrzehnten einen Fonds ausgeworfen zur wissenschaftlichen Erforschung Afrikas. Das war noch vor dem Beginn unserer kolonialen Ära. Man hätte nun meinen sollen, daß dieser Fonds, der mit seinen rund 200000 Mark für die kurze Spanne eines Jahres eine recht hübsche Summe darstellt, nach unserer Festsetzung in West- und Ostafrika und in der Südsee ohne weiteres ganz oder doch wenigstens zum größten Teil zur systematischen Erforschung und Erschließung[S. 18] dieser unserer Kolonien hätte Verwendung finden sollen. Das ist indessen nicht oder doch nur in recht unsteter und recht ungleicher Weise geschehen, zum großen Schmerz aller deutschen wissenschaftlichen Kreise, die unter diesen Umständen sich nur auf die gelegentlichen Berichte von Offizieren und Beamten, oder auf vereinzelte amtliche oder private Forschungsunternehmen angewiesen sahen.

„Eine lebhaftere Agitation zur Herbeiführung besserer Zustände, d. h. der Verwendung des Afrikafonds in erweitertem Maße zur systematischen Erschließung unserer Schutzgebiete, setzt erst mit dem ersten Kolonialkongreß von 1902 ein. Von allen Wissenszweigen, der Geographie und Geologie, der Anthropologie und Ethnographie, der Zoologie und Botanik, der vergleichenden Rechtswissenschaft wie der Linguistik und der jungen vergleichenden Musikforschung, wurde damals der gleiche Ruf erhoben, mit dem Erfolge, daß wir drei Jahre später, bei dem zweiten Kolonialkongreß im Oktober 1905, schon imstande waren, für die einzelnen Disziplinen die dringendsten Arbeiten und die Hauptforschungsfelder klar zu bezeichnen. Dennoch hätte die Inangriffnahme der Arbeit selbst wohl noch lange gute Wege gehabt, hätten wir nicht in der „Kommission für die landeskundliche Erforschung der deutschen Kolonien“ und ihrem energischen und tatkräftigen Vorsitzenden, unserm trefflichen Leipziger Mitbürger Professor Dr. Hans Meyer, einen Hilfsfaktor bekommen, der die ganze Angelegenheit ohne jedes weitere Federlesen aus dem deutschen Normalzustand endloser Beratungen mit einem Schlage in die Tat umsetzte. Die Herren Dr. Jaeger und Eduard Oehler, die Sie, meine Damen, dort am Ende des Decks lustwandeln sehen, und ich sind die leibhaftigen Belege für diese ungewohnte deutsche Schnelligkeit, denn tatsächlich sind wir die ersten Auserwählten, die im Auftrage jener dem Kolonialamt angegliederten Kommission den alten Traum der deutschen Wissenschaft verwirklichen zu helfen beauftragt sind.

„Jene beiden jungen Herren gehen zu rein geographischen Zwecken hinaus; sie sollen das interessante vulkanische Verwerfungs- und[S. 19] Bruchgebiet zwischen dem Kilimandscharo und dem Victoria-Nyansa untersuchen; ich dagegen bin beauftragt, in etwa demselben Gebiet etwas Ordnung in das dortige Völkerchaos zu bringen. Dort, in dem Distrikt um den Manyara- und den Eyassi-See und in der Zone südlich von beiden, wimmelt es nämlich von Völkern und Völkchen, die der Völkerkunde trotz mehr als zwanzigjähriger Bekanntschaft mit ihnen noch recht viele Rätsel aufgeben. Sie als ‚Afrikanerinnen‘ werden ja hoffentlich nicht von dem allgemeinen Entsetzen gepackt wie Ihre Schwestern daheim, wenn afrikanische Orts- und Völkernamen auf Sie herniederprasseln, und so kann ich es wohl wagen, Ihnen zu erzählen, daß es hier u. a. das Volk der Wassandaui gibt, von dem man weiß, daß es in seiner Sprache Schnalzlaute hat wie die Hottentotten und Buschmänner, und von dem man vermutet, daß es der vergessene Rest einer uralten Urrasse ist. Ihnen verwandt sollen die Wanege und Wakindiga sein, beide am Eyassi-See schweifend. Aus der ganzen riesigen Afrikaliteratur, von der ich im Laufe der zwanzig Jahre meiner ernsthaften Beschäftigung mit diesem Erdteile doch immerhin einen bedeutenden Teil kennen gelernt habe, ist mir niemals etwas so spaßhaft erschienen wie der Umstand, daß unsere ganze bisherige Kenntnis dieser Wakindiga tatsächlich auf dem Besitz eines Feldstechers in den Händen des Hauptmanns Werther beruht. Dieser schneidige Reisende, der dieses abflußlose Gebiet zu Anfang und in der Mitte der 1890er Jahre[S. 20] zweimal mit großem Erfolge bereist hat, hat nämlich von der Existenz dieser Stämme zwar gehört, von ihnen selbst aber nichts als mit Hilfe seines Fernglases ein paar Hütten gesehen. Seitdem schleppen sich die bloßen Namen wie ein kostbarer Besitz durch alle die zahllosen kolonialen und völkerkundlichen Schriften, die Jahr für Jahr mit dem Anspruch des Gelesenwerdens auf den Arbeitstisch des Gelehrten und den Schreibtisch des Gebildeten herniederregnen.

„Eine ganze Gruppe ebenfalls noch recht wenig scharf bestimmter Völker stellen dann die Wafiomi, die Wairaku, Wa-Uassi und Wamburru dar, auch die Waburunge; sie alle stehen im Verdacht des Hamitentums, haben zum Teil recht merkwürdige Kulturformen ausgebildet, laufen aber Gefahr, unter dem Ansturm der neuen Verhältnisse ihre Eigenart noch schneller zu verlieren als so manches andere afrikanische Volk. Schon aus diesem Grunde ist ihre systematische Aufnahme nötig, solange es noch Zeit ist.

„Das gleiche gilt auch von einem wirklichen Völkerrest, als welcher die Tatoga oder Wataturu unzweifelhaft aufzufassen sind. Sie sollen eine dem Somali verwandte Sprache reden, leben aber heute über ein so weites Gebiet zerstreut, daß bei ihnen die Gefahr des Verschwindens ihres Volkstums womöglich noch größer ist als bei den anderen. Die letzten der für mich in Frage kommenden Stämme sind schließlich die Wanyaturu, die Wairangi und Wambugwe. Sie alle gehören zu der großen Völkergruppe der Bantu, haben sich aber gleichwohl eine auf ihrer Isolierung beruhende Eigenart des Kulturbesitzes so treu bewahrt, daß auch sie sehr wohl eine Reise lohnen.“

„Und was wollen Sie, Herr Professor, bei allen diesen Stämmen und Stämmchen? Etwa bloß für Ihr Leipziger Museum sammeln, oder hat die Völkerkunde von heute auch noch andere, höhere Ziele?“

„So ein Museum, meine Gnädigste, ist ja in Wirklichkeit, das wird auch der engherzigste Philister zugeben müssen, eine ganz lehrhafte[S. 21] Einrichtung; kann es wenigstens sein, wenn seine Aufgaben und Ziele richtig erfaßt worden sind. Aber wie wollte die Völkerkunde ihren schon an und für sich soviel angefeindeten Rang als Wissenschaft behaupten, wenn sie nichts Höheres und Besseres kennte, als bloß Bogen, Pfeile und Speere und die tausend andern Sachen zusammenzutragen, aus denen sich der Bestand unserer Sammlungen zusammensetzt! Dieses Sammeln und Konservieren stellt vielmehr nur einen, ich möchte sagen, den elementaren Zweig unserer Arbeit dar; es soll uns in den Stand setzen, die äußere, materielle Kultur der Naturvölker auch dann noch vor Augen zu haben, wenn diese Völker selbst längst zivilisiert oder ausgestorben sind. Der andere, höhere Teil ist die Aufnahme des geistigen Kulturbesitzes, also alles dessen, was auch den Stolz unserer eigenen Kultur ausmacht. Dem Laien mag es scheinen, als ob Neger und Indianer, Papuanen und Australier gänzlich bar allen solchen Besitzes seien: wir anderen wissen indessen sehr wohl, daß selbst noch der niedrigste Volksstamm einen bestimmten Kulturbesitz sein eigen nennt. Nach außen mag der zwar armselig erscheinen, in Wirklichkeit ist er ebenso differenziert und aus ebensoviel Einzelheiten zusammengesetzt wie der unsrige. Anfänge der Wirtschaft, Anfänge sozialer und staatlicher Gliederung sind überall vorhanden, und gerade die sozialen Verhältnisse so manchen Wildstammes spiegeln noch heute Züge wider, die vor Jahrtausenden auch unsern Vorfahren eigen gewesen sind. Anfänge der Technik, Waffen und Werkzeuge, Schmuck und Kleidung, Bauwerke und Verkehrsmittel — sie sind längst als ein Gemeingut der Menschheit erkannt worden. Auch die Sprache, Anfänge der Kunst und der Wissenschaft, religiöse Urideen und eine oft recht verwickelte Rechtspflege, alles das gehört ebenfalls zu unserm Forschungsgebiet. Der Grund aber für das eifrige Studium, das wir Kulturvölker auf diese Dinge verwenden, das ist derselbe menschliche Wissensdrang, der uns auch zu den Polen treibt, trotzdem dort keine wirtschaftlichen Werte locken: wir wollen ergründen, welchen Entwicklungsweg unsere eigene hohe[S. 22] Kultur in allen ihren Phasen genommen hat und welches ihre ersten Anfänge gewesen sind.

„Die Völkerkunde dokumentiert sich also im Grunde genommen als Kulturgeschichte, was keinen Einsichtigen überraschen kann. Gleichzeitig ist sie auch eine Geisteswissenschaft im besten Sinne des Wortes, denn auf ihr und ihren Vorarbeiten bauen sich unsere ach so stolzen Geisteswissenschaften im landläufigen Sinne ausnahmslos auf. Gerecht wird sie dem Zweck dadurch, daß die Ethnologie oder vergleichende Völkerkunde alle Lebensäußerungen der Rassen, Völker und Stämme auf ihren psychischen Ausgangspunkt hin untersucht, um auf diesem unendlich mühseligen und langwierigen, doch keineswegs langweiligen Wege zu einer Wissenschaft vom Menschen an sich, um im Bastianschen Sinne zu sprechen, zu gelangen. Das aber können wir nur, wenn wir im Besitz einer möglichst großen Zahl von Einzelbeobachtungen sind; diese wieder können nur auf wissenschaftlichen Reisen gewonnen werden, am besten natürlich durch wissenschaftlich geschulte Kräfte. Sie begreifen demnach, meine Damen, warum und wozu man mich unter diesen Umständen hinausschickt.“

Eine kleine Pause, keine des Entzückens, sondern offensichtlich der Erschöpfung bei meinen beiden Opfern festzustellen, hatte ich nach diesem Erguß, der für jeden andern als den Gewohnheitshörer deutscher Professoren allerdings furchtbar sein mußte, nun doch die heimliche Genugtuung; beide Damen rangen sichtbar nach Luft. Dann aber ermannte sich das weibliche Auditorium mit rascher Entschlossenheit und entgegnete:

„Schön, Herr Professor, das begreifen wir, lassen es auch gelten, ja heißen es sogar gut und wünschen Ihnen jeden Erfolg, in Ihrem Interesse und auch dem Ihrer Wissenschaft. Aber was wir immer noch nicht begriffen haben, das ist, warum und wieso Sie schon jetzt, hier im Angesichte des schlafenden Löwen vom Kap Guardafui, auf Expedition zu sein behaupten; der Boden eines eleganten Passagierdampfers[S. 23] ruft doch im Grunde genommen recht wenig den Eindruck eines völkerkundlichen Forschungsfeldes hervor.“

„Immer Geduld, bitte, meine Damen, die Völkerkunde ist eine Entwicklungswissenschaft, und so müssen Sie auch mir die Gelegenheit, mich selbst zu entwickeln, zugestehen. Entwicklungswissenschaft sind wir insofern, als sowohl der Mensch selbst wie auch seine Kultur sich nach der Höhe und nach der Breite entwickelt hat. Nicht umsonst spricht Friedrich Ratzel immer wieder von einer Tiefe der Menschheit, und eines der interessantesten, allerdings wohl auch schwierigsten Themata der Anthropologie und Ethnographie wird stets die Verbreitungsgeschichte der Menschheit über den Erdball hin bleiben.“

„Nun, wir denken, Asien ist die Wiege der Menschheit, und ex oriente lux sei die Devise, mit der Sie alle marschieren?“

„Das doch wohl nicht, oder besser nicht mehr, meine Gnädigste. Es ist immer bedenklich, eine solche Frage als Unterhaltungsgegenstand anzuschneiden, schon weil man nicht einmal weiß, ob und wann man ihn wird zu Ende führen können; aber da kein anderes Problem die biologischen Wissenschaften in der Gegenwart so stark beschäftigt wie gerade dieses, so will ich Ihnen wenigstens meinen Standpunkt so weit zu skizzieren versuchen, wie es das Ausgangsgebiet unserer Unterhaltung, nämlich die weiteren Ziele meiner Expedition, durchaus erfordert, und wie ich es Ihnen nach meinem Versprechen schuldig bin.

„Die Völkerkunde hat es mit der Heimatfrage des Afrikaners von jeher sehr leicht genommen; das Element, an dessen Wohnsitzen wir schon seit Suez entlang fahren, nämlich die Hamiten, ist von allen Autoren der Anthropologie und Ethnographie ausnahmslos über das Rote Meer von Asien her herübergenommen worden. Ziemlich allgemein hat man sich bezüglich des Zeitpunktes dieser Wanderung mit relativ kurzen Zeitabmessungen begnügt, ja der neueste Autor auf diesem Gebiet afrikanischer Völkerkunde, der durch sein Massai-Buch bekannte Hauptmann Merker, der dieses hochwüchsige Volk übrigens für die Semiten in Anspruch nimmt, will den Zeitpunkt der[S. 24] Wanderung und auch ihren Weg genau berechnen können; er setzt ihn um 5000 Jahre zurück.

„Doch auch für die Hauptmasse der Bevölkerung Afrikas, für die Sudan- und Bantuneger, ist die Annahme einer fremden Urheimat ziemlich allgemein; auch diese beiden Gruppen sollen von Nordosten, also aus Asien her, über den Durchgangspaß des Roten Meeres in ihre heutigen Sitze eingedrungen sein.

„Gegen diese letzte Theorie einen energischen Vorstoß zu unternehmen, habe ich mir vor einigen Jahren in der Schrift ‚Zu Friedrich Ratzels Gedächtnis‘ das Vergnügen gemacht. Soweit die ganze Negerfamilie in Betracht kommt, spricht nichts, aber auch absolut nichts dafür, daß ihre Vorfahren jemals anderswo gesessen hätten als in dem Gebiet, das sie im großen und ganzen noch heute innehaben. Kein Zweig der großen Gruppe ist nachweisbar jemals im Besitz irgendwie bemerkenswerter nautischer Kenntnisse gewesen, und keiner hat auch jemals den Fuß aufs hohe Meer gesetzt.

„Aber ist denn das durchaus auch nötig, werden Sie mir einwerfen, wird nicht die ganze Gesellschaft entweder über die Landenge von Suez oder über die schmale Meerenge von Bab el Mandeb gewandert sein? Wir haben die letztere ja erst vor zwei Tagen passiert;[S. 25] sie ist doch so schmal, daß man von einem Ufer das andere deutlich erblicken kann.

„Sehr richtig, meine Damen, aber so einfach ist das Problem denn doch nicht. Für den Menschen beansprucht die moderne Anthropologie ebensolange Zeiträume wie für unsere höhere Tierwelt; den Diluvialmenschen erkennt auch unsere straffste Orthodoxie seit langem an, und an den Tertiärmenschen würde man sich selbst dann gewöhnen müssen, wenn er nicht schon an sich ein logisches Postulat wäre. Mit diesem Herniedersenken des Jugendstadiums unserer Spezies in frühere geologische Perioden wird nun aber das Problem der Herausbildung der Menschenrassen zu einer Aufgabe, die nicht bloß durch Messungen an Schädel und Skelett gelöst werden kann, sondern an der neben der Paläozoologie vor allem auch die Erdgeschichte, also die historische Geologie, tatkräftig mitzuarbeiten haben wird. Soweit ich die Sachlage zu übersehen vermag, werden die in Frage kommenden Wissenschaften sich schließlich wohl auf nur drei Urrassen einigen: die weiße, gelbe und schwarze, die je ihren Herausbildungsherd auf bestimmten alten Dauerkontinenten gehabt haben müssen. Ein solcher Dauerkontinent bestand in der Tat lange geologische Zeiträume hindurch auf der südlichen Halbkugel. Einen großen Rest von ihm stellt das heutige Afrika dar; kleinere hat man in der indonesisch-papuanischen Inselwelt und in Australien zu sehen. Die Verbreitung der schwarzen Rasse von Senegambien im Westen bis Fidji im Osten erklärt sich auf diese Weise spielend.

„Und auch für die großen Gruppen der Mischrassen werden wir nach meiner Ansicht für die Zukunft nicht mehr ohne die Zuhilfenahme geologischer Veränderungen der Erdoberfläche auskommen. Woher leiten wir den Hamiten und was verstehen wir überhaupt unter diesem Begriff, der auffälligerweise eine Völkerzone umschließt, die sich geographisch lückenlos zwischen die weiße und die schwarze Rasse einschiebt? Wie will man des fernern die sogenannten Uralaltaier erklären, jene schwer zu umschreibende Völkermasse zwischen dem[S. 26] mongolischen Urelement im Osten und dem weißen im Westen? Wird man nicht auch hier auf den Gedanken kommen müssen, daß der Anstoß zur Entwicklung beider Gruppen, der Nordafrikaner sowohl wie auch jener Nordasiaten, gegeben wurde durch eine breite und lange Berührung der alten Urrassen, die nach Lage der Dinge, d. h. auf Grund der geologischen Veränderungen sowohl im Südosten des Mittelmeergebietes wie auch im Osten Nordeuropas, nur durch das Zusammenwachsen der vordem durch Meere getrennten, alten Kontinentalkerne geschehen konnte? Tatsächlich sind die Landbrücken an beiden Stellen geologisch sehr jung.

„Derartige Aus- oder richtiger Rückblicke mögen einstweilen noch ketzerhaft oder als vage Hypothesen erscheinen, ohne Zweifel haben sie jedoch das Gute, daß sie uns zur Annahme langer Zeiträume auch für die Entwicklung des Menschengeschlechts zwingen, und das ist ja auch schon ein Fortschritt. Mir persönlich ist es, solange ich mich mit derartigen Fragen berufsmäßig beschäftigen muß, immer recht spaßhaft vorgekommen, daß man für den Menschen die kürzeste Entwicklungszeit annimmt, trotzdem er das höchst gestiegene Lebewesen sein soll. Logischerweise kann man von ihm doch nur gerade das Gegenteil annehmen.“

„Und um alles dieses in Ihrem Haupte zu bewegen, müssen Sie, Herr Professor, erst ins Rote Meer und in den Golf von Aden fahren? Konnten Sie das zu Hause nicht viel bequemer haben?“

„Das freilich, aber keine von Ihnen, meine Damen, wird leugnen können, daß die persönliche Kenntnis des Schauplatzes eines Vorganges, wenn nichts anderes, so doch zum mindesten ein kräftiger Ansporn ist, sich mit jenem Vorgang selbst und seinen Ursachen noch intensiver zu beschäftigen, als man das fern von ihm tun würde. Für mich ist demgemäß die, wie Sie zugeben werden, an sich nicht besonders reizvolle Fahrt durch das Rote Meer die beste Gelegenheit gewesen, mich mit dem Problem der Rassenherausbildung recht nachhaltig zu befassen, und Sie verstehen nunmehr wohl ohne jede[S. 27] Einschränkung, wie recht ich mit der Behauptung hatte, meine Expedition habe schon längst begonnen.“ —

Vielleicht werden Sie mich schelten, Herr Geheimrat, daß ich derartig schwierige Materien an solchem Ort und vor solchem Kreise angeschnitten habe. Sie haben sicher recht damit; andererseits können gerade wir Gelehrten gar nicht genug Gelegenheiten suchen, unsere Weisheit über die Hörsäle der Universitäten hinaus in die weitesten Kreise zu tragen. Wird man auch nicht überall sogleich verstanden, so beginnt doch hier und da ein leises Interesse zu keimen, das hinterher fröhlich wächst und später vielleicht die schönsten Früchte trägt.

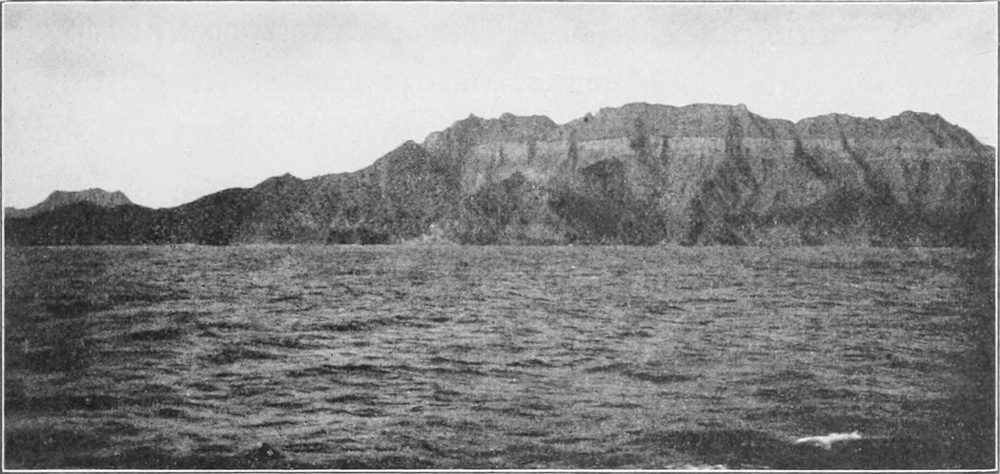

Reuevoll will ich Ihnen nunmehr wieder etwas mehr, statt mit grauer Theorie, mit der fröhlichen Wirklichkeit kommen. Vom Kap Guardafui habe ich ein paar recht hübsche Aufnahmen machen können. Von der Nordseite her ist dieses Vorgebirge nur wenig imposant; es hat den Anschein, als ob das Schiff dicht an Land dahinführe; in Wirklichkeit ist man jedoch 5 bis 6 Seemeilen vom Strande ab, und aus diesem Grunde kommt dem Reisenden die stolze Höhe von nahezu 300 Meter gar nicht zum Bewußtsein.

Eindrucksvoller sieht die Landschaft von Süden her aus; zur Rechten des Schiffes steigen hier die Berge in nahezu senkrechter Steilheit zu fast 1000 Meter empor, oft überlagert von einer kompakten Wolkenschicht, die das Gebirge noch stattlicher und gewaltiger erscheinen läßt. Dennoch wendet sich das Auge immer wieder zum Kap Guardafui zurück. Höher als von der Nordseite aus erscheint es zwar auch jetzt nicht, aber es gewährt selbst dem phantasielosesten Reisenden ein Bild, das allen Ostafrikafahrern unter dem Namen des „schlafenden Löwen“ bekannt und geläufig ist. Ich halte im allgemeinen nicht viel von derartigen Personifikationen von Naturgebilden, an dieser Stelle indessen habe auch ich den Eindruck der Naturwahrheit in vollkommenster Weise empfunden. Tief ist das wuchtige, mähnenumwallte Haupt auf den Boden, das ist in diesem Falle der dunkelblau leuchtende Indische Ozean, niedergeduckt; dicht angeschmiegt liegt die rechte[S. 28] Vorderpranke. Leider ist das königliche Auge geschlossen; zu welch herrlicher Symbolik würde dieses unvergleichliche Bild die Phantasie sonst zu begeistern vermögen! Vor dem Phänomen von heute ist deren Flug nur lahm. Ursprünglich wachte der Löwe; er behütete den regen Seeverkehr, den das ausgehende Altertum und das frühe Mittelalter vor seinen Augen aufrecht erhielten; als Phönizier und Himjariten, Griechen und Römer, Araber und Neuperser von Westen aus nach Osten und nach Süden hinaussegelten; als von Osten her zu wiederholten Malen der mittelalterliche Chinese vorstieß bis in die Bucht von Aden und vielleicht gar bis ins Rote Meer. Das war eine Zeit, des Wachthaltens wert! Doch es kam der Islam und es kam der Türke, es kam ferner die Zeit der Umfahrung des fernen Kaps der Guten Hoffnung und damit die Brachlegung der ägyptischen und der syrischen Pforte. In stummes, dumpfes Brüten versank das Rote Meer, versank der Persische Golf. Das hat Jahrhundert um Jahrhundert gedauert, und dabei ist der Löwe müde geworden und sanft entschlafen.

„Aber sollte nicht der neue Riesenverkehr des Suezkanals ihn bereits haben erwecken können oder müssen“, werden Sie mir einwerfen. Darauf muß ich erwidern: „Nein; das Trägheitsgesetz beherrscht die Welt, auch ist der Schlaf dieses alten Ozeanwächters so tief, daß lumpige vierzig Jahre nicht ausreichen, um ihn zu stören; dazu bedarf es anderer Mittel. Und auch dieses kenne ich. An Bord befindet sich ein italienischer Capitano, ein prächtiger, stattlicher Mensch, dem die Abessinier bei Adua leider mit Speerstichen arg zugesetzt haben. Den fragte ich vorhin, warum denn kein Leuchtturm das Fahrwasser am Kap Guardafui verbessere; sie als Herren des Landes hätten doch eigentlich die Pflicht, für so etwas zu sorgen.“

„Das ist richtig, mein Herr, aber haben Sie schon einmal gegen die Völker dieses Osthorns gekämpft?“ war die Gegenfrage. „Was, glauben Sie wohl, würden die Herren Somâl dazu sagen, wenn wir ihnen die beste Gelegenheit zum gewohnten Strandraub nähmen? Ein schwerer[S. 29] Feldzug wäre die einzige Folge schon des bloßen Versuchs, sich dort oben festzusetzen.“

Der Capitano mag mit seinen Worten recht haben; gleichwohl wird sich Italien auf die Dauer nicht der Notwendigkeit entziehen können, der internationalen Verpflichtung eines Leuchtturmbaues an jener exponierten Stelle nachzukommen; schwarz und traurig liegt auch jetzt der Rumpf eines gestrandeten französischen Dampfers, der in dunkler Nacht auf der Nordfahrt zu früh nach Westen umbog, an der Küste. Mit dem Moment aber, wo dieser Leuchtturm seinen Lichtkegel zum erstenmal über die nächtlich dunklen Weiten des umgebenden Meeres hinaussenden wird, da wird der Löwe erwachen. Dann wird auch er fühlen, daß seine Stunde von neuem gekommen ist. Vorbei der tatenlose Dämmerzustand langer Jahrhunderte, vorbei auch für immer das Sackgassentum jenes Roten Meeres, das Orient und Okzident räumlich so nahe rückte und doch so fern voneinander hielt. Freie Durchfahrt, jetzt und immerdar! —

Der Monsun ist eine angenehme Erscheinung, besonders nach dem erschlaffenden Genuß des Roten Meeres und des Golfs von Aden, doch wird auch er auf die Dauer eintönig und langweilig. Das rührt daher, daß die Länge der Seereise die Sehnsucht nach dem Landungshafen immer stärker werden läßt. Mombassa und Sansibar werden deshalb stets mit Jubel begrüßt und im Eiltempo genossen. Für Daressalam ist man schon gemäßigter gestimmt, doch betritt man nichtsdestoweniger auch diese Stadt mit dem leisen Gefühl einer endlichen Erlösung.

[S. 30]

Lindi, Ende Juni 1906.

Frau Professor Weule, Leipzig.

O dieses Afrika! Das Wort aller „alten“ Afrikaner: „In Afrika kommt es erstens anders, und zweitens als man denkt“ ist mir, solange ich es über mich habe ergehen lassen müssen, und das sind viele Jahre, stets als die Quintessenz alles Stumpfsinns erschienen: doch wenn es einem so ergeht wie mir vor kurzem, dann kann man nicht anders als es jedem Opfer ebenfalls resigniert ins Gesicht schleudern.

Also der 11. Juni. Für etwa den 20. hatten die beiden Geographen und ich unsere Abreise von Daressalam nach dem Norden geplant; mit Sack und Pack und den nötigen Mannschaften wollten wir bis Tanga mit dem Dampfer, von Tanga bis Mombo mit der Usambarabahn fahren, um vom Panganital aus den Marsch durch die Massaisteppe auf Kondoa-Irangi anzutreten. Alle Vorbereitungen[S. 31] waren im besten Zuge. Um sie dem Abschluß näher zu bringen, stehe ich eines schönen Morgens in Daressalam in dem Ausrüstungsgeschäft von Traun, Stürken & Devers und feilsche mit jener Beharrlichkeit und Zähigkeit, die man sich nur als Leiter eines ethnographischen Museums aneignen kann. Halb gleichgültig höre ich der Unterhaltung eines der Verkäufer mit einem weißen Schutztruppenunteroffizier zu, als plötzlich der Name Kondoa-Irangi an mein Ohr schlägt. Jetzt höre ich schärfer hin: „Ich denke, Sie fahren morgen mit dem X auf Urlaub nach Deutschland“, sagt der eine. „Hat sich was, morgen nachmittag marschieren wir ab; ich hab’s ja eben schon gesagt, in Iraku ist Aufstand“, erwidert der andere.

Kondoa-Irangi, Iraku — das sind Begriffe, die mich allerdings sehr angehen. Halb instinktiv wirft’s mich zur Tür hinaus auf die von blendendem Sonnenlicht überflutete Straße. Rrrrrr rasselt auch schon das Maultiergespann des Hauptmanns Merker heran: „Halt, Herr Weule, nach Kondoa-Irangi können Sie nicht“, tönt es laut über die Wollköpfe der schwarzen Passanten hinweg in mein nicht gerade freudig berührtes Ohr.

Ich vermag mich sonst im allgemeinen keiner übergroßen Geistesgegenwart zu rühmen, aber in diesem Augenblick muß ich wirklich blitzschnell gedacht haben; denn kaum hatte ich neben Merker Platz genommen, um im schnellsten Tempo zum Gouvernement behufs näherer Aufklärung zu fahren, da hatte ich auch schon die verschiedenen Möglichkeiten eines Ersatzgebietes in Betracht gezogen, für den immerhin doch sehr wahrscheinlichen Fall, daß meine Irangi-Expedition endgültig aufgegeben werden müsse. In Daressalam gab es in jenen für mich kritischen Tagen keinen Kenner der Verhältnisse, der nicht gesagt hätte: „Ach was, der Iraku-Aufstand ist ja gar kein Aufstand; das ist lediglich eine Bagatelle, ein Streit um ein paar Ochsen, sicherlich aber etwas, was sehr bald beigelegt sein wird.“ Gleichwohl mußte ich dem stellvertretenden Gouverneur, dem stets gleich liebenswürdigen Geheimrat Haber, vollkommen recht geben, wenn er mir einwarf, ein[S. 32] Geograph könne jenes Gebiet nach wie vor mit voller Seelenruhe durchstreifen, unbeschadet der vier Kolonnen deutscher schwarzer Schutztruppen, die von Moschi, Mpapua, Kilimatinde und Tabora radial ins abflußlose Gebiet hineinmarschiert seien. Etwas ganz anderes sei es mit einer ethnographischen Expedition, die könne nur in absolut ruhigen und ungestörten Gebieten arbeiten; keins von beiden sei aber dort oben augenblicklich und für absehbare Zeit zu erwarten. Ob ich nicht nach dem Süden wolle, ins Hinterland von Lindi und Mikindani? Das Land da unten sei zwar auch Aufstandsgebiet, aber es habe den Vorzug, den Aufstand beendet zu sehen; vor allem hätten die Wamuera sehr nachhaltige Hiebe bekommen, so daß ihnen und auch den anderen Völkern jenes Gebietes die Lust zu neuen Übergriffen für einige Zeit vergangen sein werde. Zudem sei im Süden verhältnismäßig viel Militär aufmarschiert, sowohl Schutztruppe wie Polizei; starke Posten hielten die strategisch wichtigsten Punkte besetzt, eine ausreichende Leibwache aber oder eine persönliche Schutztruppe wäre mir dort unten ganz sicher, während ich für das Manyaragebiet auf höchstens ein paar Rekruten rechnen dürfe.

[S. 33]

Mein vieljähriges Studium der afrikanischen Völker hat mir zu keiner Zeit bessere Dienste geleistet als jetzt. Aus erklärlichen Gründen war ich über das vorgeschlagene neue Forschungsgebiet nicht so gut unterrichtet wie über das mir so jäh entglittene, aber ich wußte doch immerhin, daß dort eine ganz ähnliche Anhäufung vieler Völkerschaften vorhanden ist wie im Norden; auch konnte ich mit einiger Bestimmtheit beurteilen, in welcher Weise ich meine neue Expedition aufzufassen und durchzuführen haben würde, um sie zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Dennoch habe ich mich wohl gehütet, den neuen Plan schon jetzt in seinen Einzelheiten zu entwerfen und zu durchdenken; dazu wäre im übrigen auch gar keine Zeit mehr gewesen, denn ich mußte eilen, wenn ich nicht wieder Wochen verlieren wollte. Das Einverständnis der Landeskundlichen Kommission und des Kolonialamts war bald eingeholt, meine Lasten waren gepackt, zwei Boys und ein Koch längst gedungen. Zum 19. Juni stand die Fahrt des kleinen Regierungsdampfers „Rufidyi“ nach dem Süden bevor. Schnell ließ ich mich vom Gouvernement mit der einzigen Karte vom Südbezirk, die zur Zeit verwendbar war, „ausstatten“; ebenso rasch hatte mich das trefflich geleitete Zentralmagazin mit zwei Dutzend stämmiger Wanyamwesiträger versehen; andere unumgänglich nötige Besorgungen und Formalitäten waren ebenfalls im Nu erledigt — kurz, eigentlich ehe ich mich versah, befand ich mich an Bord und in der Ausfahrt des Hafens von Daressalam.