Title: Fernando IV de Castilla, o, Dos muertes a un tiempo

Novela histórica del siglo XIV

Author: Víctor África Bolangero

Release date: June 9, 2024 [eBook #73799]

Language: Spanish

Original publication: Madrid: Establecimiento Tipográfico de José G. Márquez

Credits: Ramón Pajares Box (This file was produced from images generously made available by Biblioteca digital de Castilla y León).

Nota de transcripción

p. 1

FERNANDO IV DE CASTILLA,

o

DOS MUERTES A UN TIEMPO.

NOVELA HISTÓRICA DEL SIGLO XIV

ORIGINAL

de D. V. África Bolangero.

MADRID—1849.

Establecimiento tipográfico de D. José G. Márquez,

CALLE DE LA GREDA, NÚM. 3 Y 5.

p. 2

Publicada por J. RUIZ.

p. 4

p. 5

Dedicada al Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Aspiroz y Jalón, Duque de Retuerta, grande de España de primera clase, Senador del Reino, Teniente General de los ejércitos nacionales y Director del cuerpo de Artillería de España e Indias, etc., etc.

En prueba de alta consideración y profundo reconocimiento,

El autor.

p. 6

p. 7

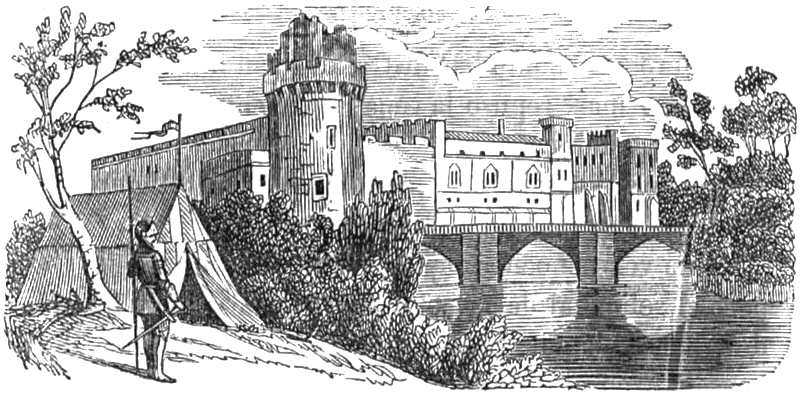

Expiraba el día 31 de diciembre, y con él, el año de 1301. Las primeras pálidas sombras de la noche envolvían las pequeñas torres de un edificio negruzco y de arquitectura desconocida, que servía entonces de alojamiento a los guardias y comitiva del poderoso infante don Juan, tío del gran monarca de Castilla. Una estrecha y oscura galería, cuyas maltratadas paredes estaban cubiertas por tapices de raídos colores que representaban las brillantes campañas de los vencedores de las Navasp. 8 y Clavijo, disminuyendo la luz que por ojivas ventanas penetraba en aquel paraje, le daba un tinte sombrío que más que en ninguna otra parte se reflejaba en los rostros severos de dos personajes que al parecer con la mayor cautela platicaban. Permitido nos será, a fuer de verdaderos cronistas, introducirnos en la lúgubre morada que acabamos de describir, para de este modo poder relatar con más exactitud el misterioso asunto que a los dos caballeros ocupaba. Uno de ellos, que parecía reconocer la influencia de su compañero, revelada por sus ademanes imperiosos y por sus breves pero enérgicas palabras, le dijo apagando cuanto pudo la voz:

—¿No os parece, señor, que altos intereses nos llaman a Castrojeriz, y que no debemos dilatar ni un solo momento la partida?

—Pensara como vos, querido amigo, si otros negocios de más alta importancia no me obligaran a permanecer por ahora en Burgos.

—Pero es necesario que no echéis en olvido que con el rey ha quedado el nuestro siempre terrible adversario abad de San Andrés, sostenedor por interés propio de las pretensiones de la reina madre, enemiga declarada de la parcialidad a cuya frente figura uno de los más ilustres caballeros de Castilla. El abad, aprovechándose de nuestra momentánea ausencia, influirá inmediatamente en el ánimo del rey para conducirle a lo que él llama su buen camino.

—Basta, por Dios, buen conde; la influencia de la palabra es pasajera; la de la espada, y esta es la mía, dura, en estos tiempos de desgraciados azares tanto como el más largo reinado del más débil monarca, y va veis si tiene aplicación...

p. 9

—Oh, sí, sí; niño y débil el rey, y los tiempos de intestinas guerras, largo, muy largo debe ser el verdadero reinado del más ilustre de los guerreros y el más querido de las in...

—¡Silencio! —dijo el apuesto caballero, concluyendo entre dientes una frase que no dejó murmurar a su compañero.

Y tendiéndole su diestra, añadió en alta voz:

—Si os agrada, seguidme a casa del judío Juffep Aben-Ahlamar, donde podremos continuar nuestra plática.

No bien acabara de pronunciar estas palabras, cuando resonó por todo el ámbito de la plaza un grito unánime que decía:

—¡La gitana! ¡La gitana!

El eco de esta voz atronadora, que llegó mal apagada al lugar en que conversaban nuestros dos misteriosos personajes, entregados enteramente a sus planes políticos, vino a distraerlos lo bastante para que corrieran ambos a averiguar la causa de aquel repentino alboroto.

En el ángulo de la plaza contiguo a la casa de donde acababan de salir los dos caballeros, había un grupo de gentes del pueblo que se estrechaban y comprimían entre sí para escuchar la argentina voz de una hermosa gitana pronta a decir a los que a ella se llegaban el secreto de sus vidas o los misterios del porvenir.

Era la gitana una niña de catorce a quince años, y ya su rostro revelaba los tesoros de voluptuosidad y belleza que parece ser patrimonio de las hijas del Oriente. Sus grandes y rasgados ojos negros estaban velados por una arqueada y larga pestaña; su cutis, quemado por los rayos del sol del mediodía, era sin embargo finísimo;p. 10 su talle era esbelto y aéreo, como el de los seres ideales que pueblan el paraíso del falso profeta; su voz, pura y argentina, vibraba en el corazón de sus entusiasmados espectadores como una sentida nota; sus maneras eran expresivas y de graciosa desenvoltura, a pesar del pobre traje que la cubría, y era, como el de todas las hijas del pueblo, una tunicela de tosco buriel con bandas y rapacejos, ceñida a su delgada cintura por una correa negra, de la que pendía una escarcela de la misma clase donde guardaba el dinero que recogía de sus generosos parroquianos.

Acompañábala una mujer anciana vestida aun mucho peor que ella, cargada de espalda y de rostro repugnante y asqueroso. Sus ojillos verdosos y siempre húmedos se abrían extraordinariamente de alegría, cuando la joven metía algún dinero en la escarcela de cuero.

La bella gitana alcanzó a ver a dos hombres de gallarda presencia y de nobles y delicados ademanes cubiertos de pies a cabeza con ricas armaduras de bruñido acero, que pugnaban por llegar adonde ella estaba. Entonces dijo, esforzando cuanto pudo la voz:

—¿Quién quiere que le diga la buenaventura?

—¡Yo! —repuso uno de los armados, abriéndose paso por entre aquella masa compacta, y penetrando en el círculo donde se hallaba la aventurera.

—¿Qué hacéis, don Juan? —dijo sorprendido el conde—. ¡Vive Cristo, que un niño hubiera estado más prudente que vos! ¿Y si os conocen?

—Nada temáis, amigo mío —contestó don Juan quitándose la manopla derecha y descubriendo a los circunstantes una blanca pero poco delicada mano.

p. 11

La vieja que acompañaba a la gitana se acercó a esta y le dijo con mal reprimido gozo:

—Hinca, hija mía, una rodilla en tierra, y di de ese modo la buenaventura a este poderoso señor, a quien Dios guarde y dé salud para defender la religión cristiana y conquistar en los torneos y apuestas todos los premios para su dama, que estoy segurísima será la más hermosa y cumplida doncella de la corte de nuestro buen rey y señor don Fernando IV.

Movió el desconocido la cabeza en señal de despecho haciendo ondear graciosamente la pluma blanca que adornaba a su casco de acero y oro.

La gitana obedeció a la anciana y dijo al caballero casi imperceptiblemente:

—No os puedo conocer por más que hago.

—Lo creo —contestó don Juan con aire satisfecho—. ¿Cómo te llamas? —repuso apretando entre sus manos las de la aventurera.

—Piedad.

—Oh, me gusta tu nombre. Y ¿tienes padres, hermosa Piedad?

—Si los tengo, no los conozco. Esa mujer, que veis ahí, se dice mi abuela; ¿lo podréis creer?

—¿La amáis? —repuso el armado desentendiéndose.

—¡Que si la amo! ¡Bien sabe Dios, señor, que la aborrezco con todas mis fuerzas!

—¿Y por qué, hija mía?

La gitana lanzó un lastimero suspiro y guardó silencio.

—¿Os da mal trato?

—¡Terrible, terrible, noble caballero!

—¡Infame!... Queréis variar de vida y...

p. 12

—¡Oh, sí, sí, al instante! —contestó Piedad restregándose las manos de alegría e interrumpiendo a don Juan.

—Bien —dijo este—, queda de mi cuenta libraros de esa mujer. Ahora da principio al cuento de mis felicidades o de mis desgracias.

Cogió entonces la gitana la diestra del desconocido, y haciéndole en la palma una cruz, habló en alta voz de esta suerte:

—Tu vida, noble señor, maguer me cueste trabajo decírtelo, tu vida, azarosa en demasía, se verá siempre amenazada por personas que llegarán a arrebatarte el mando que ahora tienes..., pero el rey tu so...

—¡Calla, calla!, que ya que tú me has conocido, no me conozcan los demás.

—Bien está.

—Guarda silencio, hermosa Piedad, y haré tu felicidad.

—Perded cuidado, gran señor. ¿Queréis que continúe?

—No, basta —repuso el armado calzándose la manopla.

Y arrojando en la falda de la gitana una moneda de oro, desapareció con su compañero.

Poco tiempo después, cuando ya la noche cubría de tinieblas la ciudad, y cuando la gente se marchaba, porque se disponía a hacer otro tanto Piedad, presentose nuevamente el caballero, llamado don Juan por el conde, acompañado de un personaje que por su traje indicaba ser judío, y le dijo señalando a la gitana:

—Distinguís, Juffep Aben-Ahlamar, a aquella muchacha...

—Sí, sí, perfectamente.

p. 13

—La necesito.

—En hora buena.

—Esta misma noche ha de venir con nosotros a Castrojeriz.

—¡Diablo!, y ¿cómo te vas a componer, señor?

—Tú te encargarás de esa comisión.

—¿Yo, el médico de su alteza el rey de Castilla y León?

—¡Toma, miserable! —dijo el armado, pasando de sus manos a las del judío una bolsa repleta de dinero.

—No era mi ánimo...

—No te disculpes.

—Bien, señor, ¡soy tan pobre!

—¿Conque te encargas de llevarla esta misma noche a la villa?

—Te lo prometo a fe de Juffep Aben-Ahlamar —contestó el físico del rey, guardando al mismo tiempo por entre los pliegues de su ancho y largo ropón de seda morada, la bolsa que le diera el desconocido.

A poco de esto, quedó la Plaza mayor de Burgos solitaria.

p. 14

A siete leguas de Burgos encuéntrase la villa de Castrojeriz, uno de los pueblos más principales de la provincia, tanto en los tiempos a que nos referimos como en los presentes. Sus fértiles praderas, bañadas por los ríos Odra y Garbanzuela, y sus abundosos y espesos montes, ricos de todo género de caza, habían merecido la predilección del joven rey de Castilla don Fernando. Y en efecto, en este delicioso lugar, de acuerdo con su tío el infante don Juan y el conde de Lara, uno de los grandes más poderosos de aquella época, dispuso invertir, entregado a su diversión favorita, los cuatro días de término otorgados por la reina madre.

Largo tiempo hacía que intentaban el infante don Juan y el poderoso conde de Lara separar al joven e inexperto monarca de la tutela de su madre, señora tan prudentep. 15 como desgraciada, para de ese modo tener ellos más mano en el gobierno de Castilla y León.

No creía doña María Alfonsa de Molina, a pesar de su despejado talento y natural penetración, que aquellos hombres llevasen su maldad hasta el extremo de querer arrebatarle al hijo que amaba con frenesí, y al cual hasta entonces había salvado de las asechanzas de sus encarnizados enemigos, a costa de innumerables padecimientos y de onerosos sacrificios, y conservándole la corona de su padre una y muchas veces amenazada. Pero bien pronto hubo de convencerse, en vista de que la ausencia de cuatro días se prolongaba demasiado, de que el designio de sus malos parientes era desviar al joven monarca de sus maternales caricias y de sus saludables y prudentes consejos.

Al mismo tiempo estos procuraban captarse la voluntad del rey y malquistarlo con su madre, propósito poco digno, en verdad, pero que les costó muy poco trabajo conseguir, por ser el rey demasiado niño y de suyo inconstante y voltario, aunque de bondadoso carácter. Hallábase este tan distraído con la persecución de la corza y el jabalí, que jamás se hubiese acordado de que existía para su bien una persona tan buena y entendida como doña María la Grande.

Los tibios rayos del sol poniente doraban apenas las altas y desnudas copas de los árboles, deslizando trémulos y fugitivos destellos sobre la menuda yerba. Acababa uno de esos días más brillantes y menos fríos del mes de enero. Como a cosa de una legua de Castrojeriz, una compañía de cazadores, lujosamente engalanados, turbaban con el ruido del cuerno y trompeta de caza la tranquilidad que naturaleza concede a los montes y a lasp. 16 selvas. Acababa de practicarse el último ojeo, y puestos los monteros en acecho, esperaban a que asomase la presa para precipitarse sobre ella con el venablo aguzado y tenderla en tierra del primer golpe. Varias magníficas tiendas, con las armas de Castilla y León colocadas en la parte exterior de los tapices abiertos para penetrar en ellas, indicaban que aquel placer había durado algunos días. En una de las tiendas de peor apariencia daban vueltas dos hombres a un asador que contenía una pieza no muy grande, y cuyo lomo se iba poniendo del mismo color que entonces tenían los rayos del sol; otros aderezaban varios platos y atizaban al mismo tiempo la brasa con prisa. Dos hombres, los dos jóvenes y bien vestidos, observaban a los encargados de confeccionar las viandas que había de comer, tal vez dentro de un minuto, la regia partida. El que parecía más joven dijo a su compañero:

—¿Puedo saber, maguer sea descortesía preguntarlo, cómo no se encuentra al señor Peranzúlez en la partida de su alteza, con su amo el muy noble y egregio señor don Juan Núñez de Lara?

—Me encontraba algo indispuesto —contestó el interpelado—, y mi ilustre señor permitió me quedara aquí. Pero lo que a mí me llena de extrañeza y curiosidad es saber cómo es que habéis abandonado a vuestro augusto amo.

—De buen grado os diré, señor escudero del conde de Lara, que su alteza me ha enviado aquí para que mande activar lo que haya de yantar, pues nos vamos de este lugar tan luego como el rey y su comitiva reparen en algún tanto sus fuerzas.

—¡Cómo! —repuso el escudero del conde lleno de sorpresa—; pues ¿no dijo hoy su alteza que se prolongase un día más la partida?

p. 17

—¿Y no sabéis, señor mío, que don Fernando se casa con su prima doña Constanza, hija de los reyes de Portugal?

—Lo sé, Hernando; pero también sé a punto fijo que ese enlace no se celebrará hasta dentro de unos días.

—Engañado vivís sobre este particular, Peranzúlez, que el rey se casa al momento.

—Vuestras noticias, señor paje, me han llenado de sorpresa y decididamente las creyera poco exactas si no temiese ofenderos.

—Pues tenedlas por tan ciertas como cierto es que los dos estaremos, dentro de cien años, en el seno de nuestra común madre.

—En ese caso iremos desde aquí a Burgos sin detenernos —repuso Peranzúlez deseando saber más noticias aunque le causasen sorpresa.

—Creo que tocaremos en Castrojeriz.

—¿Y sabéis el motivo porque se apresura el enlace de su alteza?

—No; solo sé que vuestro amo y el infante han recibido un pliego, bastante voluminoso por cierto, y que a consecuencia de eso salimos de Castrojeriz.

—Esa mujer nos va a dar mucho que hacer, ¡qué os parece! —dijo el escudero a ver si se espontaneaba el joven Hernando.

—Soy de vuestro mismo parecer. Figuraos —dijo el paje con el mayor sigilo— que doña María quiere llevarse al rey a su lado, y como nada puede conseguir, trata de llevárselo a la fuerza, haciendo valer sus derechos de regenta del reino y de tutora de su hijo. Ahí tenéis la razón...

—Por la que se apresura el casamiento, ¿verdad? —dijo el escudero con aire de triunfo.

p. 18

—Cabalmente.

—¿No oís ruido? —dijo Peranzúlez.

—Son ellos, la partida, ¡el rey! —repuso el mozo metiendo prisa a los criados.

Con efecto: oíase en lontananza el galope de los caballos y los ladridos de la jauría.

Poco tiempo después presentose la regia partida.

Distinguíase entre los caballeros un joven de dieciséis a diecisiete a años, de rostro bondadoso, mirada dulce y aire noble y majestuoso. Adornaba la parte superior de su boca un pequeño bigote tan rubio como sus largos y rizados cabellos; su tez, de suyo blanca, estaba algo tomada del sol, consecuencia, sin duda, de la diversión a que estaba entregado desde su permanencia en Castrojeriz, pero este color hacía resaltar mucho más la blancura de sus iguales dientes. Vestía este joven, que era efectivamente el rey, jubón de terciopelo recamado de oro, cinto tachonado, calzas justas, escarcela de terciopelo y plata, birrete con pluma blanca, camisola de holanda, y un capotillo oscuro de caza completaba el traje que llevaba el adolescente rey de Castilla y León.

Apeose con ligereza del brioso corcel que montaba y penetró, seguido de sus magnates, en una tienda sencillamente alhajada, pero cuyas alfombras y tapices representaban escenas alegóricas a aquel lugar.

Don Fernando y su corte se sentaron alrededor de una mesa cubierta de asados, morcón, y de buen vino de Toro, entonces muy apreciado.

—Buen día hemos tenido hoy —dijo el rey dirigiéndose a su tío—. ¡Lástima que las circunstancias, como decís, nos obliguen a salir de Castrojeriz! En verdad, señores, que les voy tomando cariño a estos sitios.

p. 19

Una persona que estaba parada en la entrada de la tienda al empezar el rey las anteriores palabras, llegó con paso mesurado a la mesa, sin ser notado de nadie.

El infante don Juan contestó a su sobrino con tono risueño.

—Eh, señor, no merece la pena la momentánea ausencia que vamos a hacer de Castrojeriz, para que tu alteza se entristezca de este modo.

—Sí, sí, tenéis razón —dijeron a una todos los caballeros.

—¿Qué, volveremos? —preguntó el rey a su tío lleno de alegría.

—Volveremos, señor, y vuestra alteza unido para siempre a la linda Constanza.

El intruso tosió fuertemente.

—Ah, padre mío —dijo don Fernando, conociendo a su confesor—, no os he visto desde esta mañana: ¿qué habéis hecho?

—Orar por tu felicidad y la de tus pueblos, mientras tu alteza se divertía en la persecución de la inocente corza y del fiero jabalí —contestó el anciano echando sobre sus hombros la capucha del hábito que vestía.

—¡Y sufres esto, señor! —exclamó el infante dando una fuerte puñada en la mesa y lanzando una torva mirada en el venerable abad de San Andrés.

—Sois, infante don Juan —repuso con la mayor mansedumbre el anciano—, poco dueño de vuestros impetuosos arranques, y si no os enojaseis os diría cómo debéis tratar otra vez a un anciano que no ha sido nunca traidor a su patria ni a su rey.

El infante se mordió los labios de despecho, y hubiera contestado a la fría impasibilidad del confesor de donp. 20 Fernando, si este no se levantara y repusiese al instante:

—¡Silencio!

—Señor —se apresuró a decir el abad—, pido a tu alteza mil perdones si he proferido alguna palabra que te pueda haber ofendido.

—No, ninguna, padre mío.

El anciano se acercó al rey y le besó con respeto una de sus manos. Viendo esto don Fernando, dijo conmovido:

—Bien sabéis, padre mío, que os quiero.

—¡Oh, gracias, gracias noble rey! —exclamó el abad radiante de alegría.

Y procurando herir enteramente a los irreconciliables enemigos de doña María continuó de esta suerte:

—¿Me permitirá tu alteza, ya que nunca has dudado de la lealtad de mis intenciones, darte un consejo hijo de mi experiencia y mi mucho amor que hacia ti y hacia tu augusta madre tengo?

—Si, padre mío, hablad, que con el mayor placer os escucho.

—Pues bien, señor, tenía que decirte que equivocados o torcidos consejos te arrastran irremisiblemente a un hondo precipicio que tu poca edad desconoce: ¡vuelve en ti, hijo de Sancho IV!, ¡vuelve en ti y acuérdate de lo que debes a tu desgraciada madre!

Un murmullo de desagrado reinó por algún tiempo en la tienda. El abad se apresuró a decir:

—Cesad, caballeros, que mis palabras no acusan más que a dos.

Todas las miradas se fijaron a un tiempo en el infante y el conde de Lara. Sus rostros permanecieron sin alterarse, pero sus pechos rugieron a un tiempo de cólera.

p. 21

El rey se puso de pie y gritó, esforzando la voz cuanto pudo para que apareciese más varonil de lo que era en realidad:

—Mi armadura, Hernando, que vamos a partir.

En el rostro del conde y de su amigo brillaba la alegría y el triunfo.

Dejose poner el monarca, de manos de su paje favorito, la loriga y demás arreos de la armadura, y después salió de la tienda diciendo a sus cortesanos:

—A Castrojeriz, señores.

Media hora después de lo que acabamos de referir, veíanse sentados en magníficas y cómodas poltronas, disfrutando del calor que despedía un hogar de mármol blanco lleno de encendidos leños, al rey y a sus consejeros el infante y el conde. Una lluvia fuerte y obstinada, empujada por un aire que parecía querer arrancar al edificio de sus cimientos, hacía ya rato hería los oídos de los tres personajes que se calentaban sin mirarse y sin dirigirse ni una sola palabra.

Moviose don Fernando en su poltrona, que era la de en medio, y dijo a sus ministros con aire de mal humor:

—¡Por santa Polonia, que no he conocido una noche peor que esta! Ahora que yo quería marcharme cuanto antes de este maldito villorrio, se empeña el tiempo, alborotado sin duda por las brujas, en que no salga de aquí. Pero mañana, esté como quiera el tiempo, dispondréis, señor mayordomo mayor de mi casa, los preparativos necesarios para emprender sin demora la marcha a Valladolid.

—¡A Valladolid! —exclamó sorprendido el mayordomo, conde de Lara.

—Sin duda —repuso el rey acariciando su pequeño bigote.

p. 22

—¿Pues no dijo ayer mismo tu alteza —insistió el conde— que tu enlace con la hija de don Dionisio se celebraría en Burgos?

—Oh, mi matrimonio, mi matrimonio se efectuará cuando mi querida madre disponga. Para el efecto quiero verla cuanto antes.

La derrota no podía ser más completa. Así lo comprendieron los dos amigos y ambos se creían perdidos si el rey volvía a poder de su buena y desinteresada madre. El conde miró a don Juan, y este dijo a su sobrino con tono doliente e hipócrita:

—He llegado a comprender, señor, que estáis descontento con nosotros.

El rey guardó silencio.

—Si es así —continuó don Juan—, dígnate decirlo para no importunar tu atención con consejos que tu alteza cree contrarios a tu causa. ¿Pueden, señor, hacer más estos tus servidores que devolverte la majestad y el poder que la desmedida ambición de tu madre te tenía usurpado? ¿Pueden haber hecho más que librarte de la vergonzosa tutela de una mujer que además de quererte arrancar la corona que ciñe tan justamente tu frente, ganada por tu padre y mi hermano don Sancho, de feliz recordación, ha malversado tus rentas y desmembrado parte de tus reinos para recompensar a los que le ayudaban en su política?[1] ¿Te has visto al lado de tu desnaturalizada madre rodeado de tanto esplendor como ahora te cerca? No: pues, entonces, ¿qué quieres de nosotros? ¿Nuestra sangre? Hace ya tiempo que la hemos derramado por ti, y dispuestos estamos a derramarla de nuevo siemprep. 23 que sea por tu bien y felicidad. Mira, don Fernando, si quieres ser tan buen rey como tu bisabuelo don Fernando III, tan sabio como tu abuelo don Alfonso X, mi querido padre, y tan estimado como el tuyo, sé magnánimo con todos, justiciero, humano con el vencido, desecha ese carácter irascible que a veces tienes, recompensa a los que bien te sirven y no des oído jamás a los que se entretengan en malquistarte con tus vasallos. Si sigues esta marcha, que aunque mal trazada es la de la razón y la de la justicia, serás bendecido en vida y llorado en muerte.

[1] Todo esto es histórico.

»Ahora voy a hacerte una revelación que tú sin duda no esperarás. ¿Has visto a ese anciano que se decía ministro de Jesucristo, y que hace poco osó insultarme ante tu augusta presencia? Pues ese hombre que ya pertenece a la muerte, ese mal sacerdote es un espía de tu madre, y el encargado por ella de desbaratar tu ya concertado enlace, enlace que, como sabes, tantas ventajas te reportan a ti y a tus reinos. Por último, señor, ese hombre es el mismo que aconseja a doña María que case a tu hermana Isabel con don Alfonso de la Cerda y que le dé en dote la corona de Castilla, quedándote solo con la de León y Galicia. ¡Se puede dar más infamia! ¡Se puede dar más maldad! ¿Hay situación más espinosa que la nuestra?

No pudo resistir más el joven e inexperto monarca. Levantose bruscamente del sillón y dijo al mismo tiempo que daba largos paseos por la estancia:

—¡A Valladolid mañana mismo, amigos míos!

Los dos amigos se miraron llenos de alegría y satisfacción.

—¡Es nuestro! —dijo el infante a media voz.

—¡Oh, sí!; pero lo malo es que mañana partimos parap. 24 Valladolid, donde se halla la que puede más que nosotros.

—No tengáis miedo, señor conde, que ya haremos a ese muñeco que no salga de aquí si es necesario —repuso el infante, pasándose una mano por la frente como llamando alguna idea.

El rey se acercó a una de las ventanas que daban al patio principal del palacio y la abrió maquinalmente permaneciendo en ella largo rato. Visto esto por don Juan, dijo, poniéndose de pie:

—¿Habéis oído al rey que quiere salir mañana de madrugada para Valladolid?

—Sí.

—Pues no tarda el tiempo que se invierte en rezar un credo en daros orden para que no se hagan preparativos de viaje.

—¡Cuerpo de tal! ¿Y cómo haréis, señor?

—Oh, oh, es un secreto, ¡un secreto!

Y salió de la estancia murmurando entre dientes las palabras anteriores.

La llama de indignación que se había encendido en el pecho del joven rey, con las palabras de don Juan, fue apagada de pronto y sustituida por otra que, extendiéndose por todo su cuerpo como una chispa eléctrica, le inflamó la sangre y le hizo sentir, por primera, una afección desconocida de él, y, por otra, que le hizo palpitar el corazón violentamente y perder la razón por un momento.

Sus ojos, extraordinariamente abiertos, no los quitaba ni un instante de una mujer de singular belleza, ricamente vestida y con el cabello tendido por los hombros en forma de rizados bucles, que muellemente recostada en una banqueta de terciopelo carmesí, veíase por entre las celosías de una ventana del piso bajo.

p. 25

Poco tiempo le duró al rey su halagüeña aparición, pues un hombre de larga barba y traje judaico cerró la ventana.

—¡No cerréis, Aben-Ahlamar! —exclamó don Fernando conociendo en el personaje a su físico—. ¡No cerréis, que quiero verla más tiempo, quiero contemplarla de nuevo!

Como queda dicho la ventana se cerró y el desgraciado Fernando, víctima de los hechizos de la gitana Piedad, se quedó triste y admirado.

Poco después una voz de querubín, acompañada de los acordes sones de un laúd suave y diestramente pulsado, hirió los oídos del extasiado joven.

—¡He aquí la mujer que a mí me faltaba para ser feliz! —exclamó el hijo de doña María Alfonsa, cerrando la ventana a pesar suyo; porque la lluvia y el viento, que no había cesado un momento, le azotaba demasiado el rostro.

—Mañana, señor conde de Lara, no saldremos de Castrojeriz —dijo el rey tomando posesión de la poltrona, pero en muy distinta situación su ánimo de cuando la había dejado.

—Dice bien su alteza —repuso el infante, penetrando en la estancia lleno de gozo—, porque se han puesto los caminos con la lluvia punto menos que intransitables.

—Sí, sí —replicó el monarca—, ya he visto que no ha cesado ni un solo instante. De manera que por este motivo seremos, por unos días más, vecinos de estos fieles lugareños.

No comprendiendo el conde cómo se había obrado en el rey tan súbita mudanza, pidió con la vista explicaciones a su amigo.

Este se sonrió y dijo a media voz:

p. 26

—Ya no tenemos nada que temer. El rey está enamorado y el objeto de su amor es hechura y cosa mía. ¿Comprendéis, amigo mío?

—Sí, sí, perfectamente.

FIN DE LA INTRODUCCIÓN.

p. 27

De cómo la maldición que lanzó Dios sobre don Alfonso el sabio alcanzó hasta su quinta descendencia.

Por el año de 1310, concluida felizmente la guerra con los moros, después de haberles tomado don Fernando, el cuarto de este nombre, Gibraltar, Vedmar y Quesada, y a más de esto exigídoles cuarenta mil escudos para subsanar los gastos de la guerra, se celebró con mucha ostentación y aparato en la ciudad de Burgos el casamiento de la infanta Isabel, hermana del rey, con Juan, duque de Bretaña.

Con este motivo acudían de todas partes multitud de personas de todas clases, sexos, edades y distinciones,p. 28 incluso el rey que con su corte se hallaba en Sevilla despidiendo al ejército y premiando a aquellos que más se habían distinguido en la guerra.

La reina doña María Alfonsa de Molina y su hija la futura esposa del duque de Bretaña ocupaban parte del alcázar de Burgos; pues lo restante, y era lo más principal, estaba destinado a servir de alojamiento al rey y a su corte, que a marchas dobles venían a presenciar las bodas de la infanta.

Hallábase suntuosamente alhajada la parte que en el alcázar ocupaba esta señora; costosas alfombras de Asia, almohadones de la misma procedencia, ostentosos tapices y cuanto el lujo de la época podía permitir veíase allí reunido con el más refinado gusto. Ardían lentamente, en los cuatro ángulos de un magnífico salón, pebeteros de plata de los cuales salían otras tantas columnas de denso y azulado humo que exhalaban deliciosos y delicados aromas del Oriente. En un frente del salón y junto a un hogar de jaspeada piedra, encontrábase una mujer de bello y apacible semblante, vestida con exquisita elegancia y muellemente arrellanada en una colosal poltrona, notable por su rica madera y por la profusión de adornos y relieves con que la mano inteligente del artista se había divertido en recargarla. Descansaban sus delicados pies en un almohadón de preciosa tela, y sus ebúrneas manos sostenían un crecido volumen en cuya cubierta se leía en gruesos caracteres: «Vida del rey San Hermenegildo».

Acompañábala otra mujer que guardaba profundo silencio, y se entretenía en mover con unas tenazas de acero las brasas que ardían en el hogar. Esta, más joven y hermosa que la primavera, pero ataviada con menos riqueza,p. 29 vestía un traje talar de terciopelo color de guinda; sus rubios y sedosos cabellos, que contrastaban maravillosamente con su nevado cutis y el azul celeste de sus lánguidos ojos, quedaban recogidos por una aguja de oro, de la cual pendía un velo blanco que llegaba a besar las pieles de que estaba guarnecido el vestido.

La mujer que hemos visto sentada en la poltrona cerró el manuscrito que leía y dijo a la otra en tono afable.

—¿No sentís hoy un frío horroroso, querida Beatriz?

—Lo hace en efecto, señora; pero si te acercases más al hogar, no lo sintieras tanto.

—Tienes razón; ayúdame a aproximar un poco la poltrona, y da orden después para que avisen a mi confesor, el abad de San Andrés.

Salió Beatriz y regresó al momento diciendo:

—Ya están tus órdenes cumplidas, señora.

—Bien, hija mía, sentaos ahora cerca de mí y decidme si sabéis algo de vuestro amante.

—¡Oh, nada, señora, nada absolutamente! —exclamó la joven llevándose las manos a los ojos para contener una lágrima que de ellos brotaba.

—No te aflijas, querida mía —dijo la reina con dulzura.

—¿Y qué queréis que haga, cuando nadie me da razón de él ni de su hermano?

—¿No me has dicho que han ido de mesnaderos con su alteza el rey a la guerra de los moros?

—Así es, señora.

—Pues entonces tal vez el abad traiga noticias del rey, y en ese caso sabremos pronto lo que ha sido de tu futuro.

—¡Dios lo haga! —exclamó Beatriz tranquilizándose algún tanto con las palabras de la reina.

p. 30

Una voz estentórea se dejó oír por la parte de fuera.

—¡El abad, señora! —dijo la joven llena de júbilo.

—¡Oh, cuánto me alegro!

—¿Da permiso tu alteza? —dijo el anciano antes de penetrar en la estancia.

—Adelante, padre mío, adelante —repuso doña María, saliendo al encuentro del anciano.

Y besándole una mano con religioso respeto, lo condujo al hogar.

—Perdonad, señora, si no he venido...

—Está bien, padre mío. Tomad asiento aquí —dijo la reina dando a su canciller una silla que presentó Beatriz.

El confesor y canciller de la viuda de Sancho IV frisaba en los sesenta y cinco años: sus cabellos eran blancos y largos, y su mirada dulce y benigna infundía un religioso respeto; no obstante lo avanzado de su edad, su cuerpo se mantenía erguido y había en su rostro tanta dignidad como mansedumbre.

Acostumbrado a aquellas deferencias, tomó con desembarazo posesión del asiento que le presentó Beatriz, preguntando con afectuoso interés a esta:

—Y de tu amante, ¿qué sabes, hija mía?

Las mejillas de la joven se cubrieron de un vivo carmín y sus ojos se inyectaron de lágrimas. Quiso hablar y su voz se anudó en la garganta. Conociendo doña María la crítica situación de su dama, se apresuró a responder por ella.

—Nada sabe; como que esperaba con vivos deseos vuestra venida, creyendo que vos nos diríais algo.

El abad se encogió de hombros. Doña María preguntó balbuciente:

p. 31

—¿Y de mi hijo tampoco sabéis nada?

—Ni una palabra señora. ¿Y vos?

—Retiraos, Beatriz —dijo la reina a la joven sin contestar a su consejero.

Esta alegrose en extremo de la orden de doña María porque de ese modo podía desahogar su corazón más libremente.

—Decidme, padre mío —prosiguió la reina así que hubo salido la joven—, ¿qué pensáis de ese prolongado silencio que guarda su alteza?

—¿Qué he de pensar, señora? —repuso el anciano.

—¿Nos querrá sorprender?

—Mucho me holgara que así fuera.

—Oh, pues en ese caso, he hecho perfectísimamente en mandar alhajar la parte principal del alcázar.

La favorita de la reina madre presentose en el salón con tono risueño y placentero.

—¡Beatriz! —exclamó doña María con enfado.

—Perdona, señora, pero un paje...

—¿Un paje?

—Que viene de parte de su alteza el rey, desea verte. ¿Le hago entrar?

—¡Oh, sí, sí, al instante! Quedaos, padre mío —añadió la reina viendo que el anciano se disponía a retirarse.

Volvió a aparecer la doncella seguida de un joven bien vestido, y con las armas reales bordadas en el pecho. Antes de acercarse a la reina hizo tres profundas reverencias, y esperó inclinado con gran respeto a que doña María se dignara hablarle.

—Dime, paje, ¿de dónde vienes?

—Su alteza —contestó Hernando inclinándose de nuevo— el rey de Castilla y León, tu ilustre y digno hijo, mep. 32 envía a tu grandeza para que te avise de su parte que, queriendo hallarse en la boda de su noble hermana la infanta Isabel, desea se suspenda la ceremonia hasta su llegada.

—Bien. ¿Y cómo está su alteza?

—Nunca lo he visto más saludable y contento.

—¡Gracias, Dios mío! ¿Y no sabes cuando llegará a Burgos el rey?

—De hoy a mañana, señora; pues en el mismo día en que salí de Sevilla, se preparaba su alteza para emprender tan largo y penoso viaje.

Y alargando doña María su mano al paje para que tuviese el muy alto y particular honor de besársela, repuso:

—Retiraos que ya quedo enterada de vuestra embajada.

Salió enseguida el paje de la real cámara precedido de Beatriz, que no tardó en satisfacer su justa curiosidad informándose minuciosamente de la suerte de su amado.

—Lo veis, padre mío —dijo la reina radiante de alegría—, como al fin viene el hijo de mis entrañas a presenciar el casamiento de su hermana.

—Y por ello, señora, te felicito de buen grado. Pero me asalta una idea bien triste.

—¿Qué decís?

—Que le acompañan tus eternos enemigos, el infante y don Juan Núñez de Lara.

—¡Oh, callad por Dios —replicó doña María inmutada—, es imposible que sea ahora mi hijo como cuando estaba en Castrojeriz! Imposible, señor: ¿no veis que entonces tenía dieciséis años?

—Sin embargo, doña María, os aconsejo que estéis prevenida...

p. 33

—¡Prevenida con un hijo, padre mío! —exclamó la reina enjugándose dos lágrimas que a manera de perlas rodaban lentamente por sus mejillas.

—Habéis olvidado que a su vuelta de Castrojeriz, y en presencia de toda la corte os llamó malversadora de sus bienes, hipócrita, desnaturalizada, y por último, no vaciló en apostrofar con los más horribles dicterios a tu alteza, a la madre que le diera el ser, a la mujer magnánima y generosa que, a costa de sacrificios mil, habíale conservado una corona vacilante en sus sienes. ¿Esto es justificable, señora?

—¡Oh, callad, por Dios, señor, y tened en cuenta que ese que acusáis es un hijo a quien idolatro con frenesí! ¡No sabéis lo que me hacen padecer vuestras palabras!

—Lo creo; pero deber mío es avisaros de cualquier peligro que os amague...

—Os lo agradezco, padre mío; pero ese riesgo ha desaparecido ya, porque mi hijo no es ahora tan débil e inconstante como en sus primeros años.

—Sin embargo...

—Gracias por vuestro vaticinio, señor.

—Bien sabéis, reina, que rara vez me suelo equivocar. En la muerte de vuestro augusto esposo vinisteis a mí, toda trémula y llorosa, a preguntarme si sería venturoso o desgraciado el reinado de vuestro entonces tierno hijo; y ¿qué os contesté yo, señora? Que había de ser tan azaroso e intranquilo como próspero y dichoso fuera el de su bisabuelo don Fernando III.

—¡Y qué, padre mío! ¿Insistís todavía en lo mismo? —dijo la reina con temor.

—Harto siento decirlo, señora, pero lo creo así.

p. 34

—¡Cómo! ¿Pues no veis ya sujetos en su mayor parte a los grandes que se habían sublevado? ¿No veis a los pueblos tranquilos y a los infantes de la Cerda gozar contentos de las villas y señoríos que se les han dado? ¿No veis, padre mío, a mi muy querido hijo, regresar de una campaña movida contra los enemigos de la fe de Cristo, lleno de gloria y de noble orgullo, porque ha sido abatido por la milésima vez el poder del imperio musulmán? ¿No le veis, por último, amigo y aliado de todos los reyes de España y del extranjero? ¡Pues si negáis, señor, todas estas cosas, sois en verdad bastante injusto!

—No tengo la dicha, doña María —repuso el anciano—, de que la Providencia me confíe sus designios; pero hace ya algún tiempo, en el reinado don de Alfonso X, que esa misma Providencia, cuyos arcanos son tan incomprensibles, maldijo hasta la quinta generación del sabio rey.

—Oh, padre mío, ¿y es posible que haya de cumplirse ese fatal pronóstico?

—Sí, porque los decretos de la justicia divina son irrevocables. Desgraciadamente, señora, vuestro hijo es el segundo a quien comprende aquel anatema.

—¡Oh, qué horror, qué horror! ¡Sin causa, sin motivo!

—¿Sin motivos? Escuchadme y sabréis la causa que impulsó a la justicia divina a lanzar sobre los reyes de Castilla su maldición. El arrogante y orgulloso don Alfonso X, por los grandes conocimientos que tuvo de las ciencias humanas, se permitió decir en desprecio de la Providencia y de la suma sabiduría del supremo Hacedor que si él fuera de su consejo al tiempo de la general creación del mundo, se hubieran producido y formado algunas cosas mejor que fueron hechas; y otras no se hicieran o se enmendaran y corrigieran.

p. 35

—¡Oh cielos! —exclamó la reina fuera de sí—, y eso solo movió a la divina Providencia a lanzar sobre los reyes de este pobre país un anatema tan...

—Detén la lengua, reina de Castilla, y no pronuncien tus labios palabras que...

El abad no pudo concluir. Un grande estruendo de armas y de voces comprimidas, interrumpió al indignado anciano.

—¿No oís, padre mío? —dijo doña María pálida como un cadáver, levantándose de su asiento involuntariamente.

—¡Sí, sí, oigo, señora, oigo! ¡Corramos, corramos a ver qué es!

En el aquel momento se oyó la voz de doña Beatriz que decía entre sollozos:

—¡Favor, doña María, favor!...

Cuando salió la reina y su confesor solo alcanzaron a ver a varios enmascarados que, defendiéndose de los guardias reales, arrastraban fuera de la estancia a doña Beatriz.

—¡A ellos, soldados, a ellos, no perdedlos de vista! —exclamó el anciano abad, golpeando fuertemente con sus pies el mosaico pavimento.

La voz del sacerdote fue ahogada por un repique general de campanas y los gritos de «¡Viva el rey!» que profería la multitud dentro y fuera del regio alcázar.

—¡Mi hijo, padre mío! —dijo la reina con indecible gozo.

—Con efecto, señora; pero se ha inaugurado mal su entrada en Burgos.

—¡Qué decís! —repuso doña María sorprendida.

—¿No has visto que unos cuantos enmascarados, aprovechándose, sin duda, de la confusión que reina en el alcázar y en la ciudad, han robado a tu inocente dama doña Beatriz de Robledo?

p. 36

—¡Lo veo, señor! —repuso la reina con amargura—, pero...

—¡El rey! —exclamó el anciano inclinando su blanca y despojada cabeza.

—¡Hijo mío! —gritó doña María Alfonsa saliendo presurosa al encuentro del monarca, y estrechándole fuertemente entre sus brazos.

p. 37

En donde se ve que los astros descubren muchas cosas que están ocultas.

Cosa de las doce de la noche serían, poco más o menos, del mismo día en que hizo el rey su entrada solemne en la ciudad de Burgos, cuando caía una llovizna bastante eficaz para causar no poca molestia a dos personas que, arropadas en toscos gabanes de buriel parecidos a los que usaban los monteros de aquellos tiempos, paseaban por enfrente de las ventanas del cuarto de la reina madre y de su dama doña Beatriz de Robledo.

No podemos decir nada, y harto lo sentimos en verdad, de sus figuras, ni de sus trajes, porque lo avanzado de la hora impidió distinguir al cronista lo que más adelante tendremos lugar de ver, a la clara luz del sol.

p. 38

Paseaban, sin salir de aquel frente del alcázar, con paso ora precipitado, ora indeciso, y de vez en cuando uno de ellos tocaba suavemente con el nudillo de sus dedos en los pintados vidrios de una de las ventanas del piso bajo, ruido que nadie debió percibir, pues que nadie contestó. Aguardaron un poco más al pie de la ventana a ver si se asomaban o contestaban de dentro, pero todo permaneció en sepulcral silencio. Entonces dijo uno de ellos en tono desesperado.

—¿Qué será esto, hermano mío?

—No lo sé; pero toca otra vez y llámala por su nombre, que tal vez el sueño...

—¡Beatriz! ¡Beatriz! —repuso el otro acercando sus labios a la maciza madera de las puertas.

El silencio seguía reinando obstinadamente por aquella parte del alcázar.

—¿Será cierto que haya salido de Burgos doña Beatriz, como nos dijo el judío Aben-Ahlamar?

—Abandona tu temor, querido hermano, que tal vez tu prometida no pueda dejar la compañía de la reina doña María Alfonsa, y por esa razón...

—Te engañas, que otras veces doña María le ha dado licencia para que saliera a verme —repuso el otro, pensativo.

—En ese caso, participo de tus cuidados y recelos.

—Anúnciame el corazón males sin cuento: por de pronto mi amada Beatriz ha salido de Burgos, no sé si de grado o por fuerza, mientras hemos estado en la guerra con el rey, sin dar un triste adiós a su desconsolado amante.

—Tranquilízate, hermano mío, que cuando llegue el día nos contará el judío todo lo que haya ocurrido.

p. 39

—Dices bien. Puesto que en este instante no tiene remedio mi dolor, retirémonos a nuestro asilo y esperemos a que llegue el día, para averiguar el paradero de mi adorada Beatriz.

—Sí, sí, marchémonos, que el frío se aumenta a medida que avanza la noche.

Apenas los dos caballeros habían andado un corto trecho, oyeron gritar muy cerca del punto donde estaban:

—¡A ellos!

Y viéronse acometidos en seguida por cuatro hombres que daga en mano pugnaban por clavárselas en el pecho. Pero los homicidas aceros se quebraron por la mitad al tocar en la cota de malla que nuestros desconocidos llevaban, a prevención sin duda, debajo de sus toscos gabanes.

Viendo entonces los asesinos el mal éxito de la jornada, huyeron despavoridos del peligro que les amenazaba, pues los caballeros hermanos desenvainaron sus espadas y descargaron a diestra y siniestra grandes mandobles sobre las cabezas de los fugitivos.

—¿No os dije yo, hermano mío, que me presagiaba el corazón males sin cuento? En una misma noche he perdido a mi amada Beatriz, y cuatro asesinos han intentado arrebatarnos la vida traidora y villanamente... ¡Ah, ahora recuerdo que las palabras del judío tenían algo de siniestras para mí! Pero aguardemos a que llegue el día para aclarar este misterio. Toma esta media daga que he cogido a uno de esos malvados y consérvala como oro en paño, que tal vez ella nos ponga en camino de averiguar más adelante quien era su infame poseedor.

A la fría y lluviosa noche que ya conoce el lector, sucedió un día claro y templado. Aún no se habíanp. 40 abierto las puertas del alcázar real; aún reinaba en todo Burgos un profundísimo silencio; aún no hacía medio cuarto de hora que la aurora asomara por el oriente su risueña y animada faz, y ya veíase al físico del rey en aquella parte del alcázar que habitaba, trabajando con porción de crisoles, redomas y alambiques. Su cabeza, poblada de largos y encrespados cabellos canos, no la cubría como siempre el turbante judaico, sino un gorro de tela encarnada, terminado en gruesa borla de seda azul. A su ropaje de seda morada había sustituido una túnica forrada de pieles oscuras. Constituía el adorno del cuarto, en donde a la sazón se hallaba, una mesa de tan grandes dimensiones que casi ocupaba la vivienda (y hay que advertir, de paso, que esta se hallaba en el piso bajo de uno de los torreones del alcázar), una mesa, decimos, cubierta con libracos llenos de gruesos caracteres góticos estampados en finas hojas de pergamino con orlas y ribetes dorados; un reloj de arena; un enorme tintero de latón blanco; varios instrumentos de matemáticas; aparatos sencillos aplicables a usos de la física y de la química, y una lámpara manuable que todavía ardía sobre la mesa confundida con los objetos que la ocupaban. Multitud de frascos y cacharros de cristal, llenos de aguas de variados colores, colocados simétricamente en un estante de madera negra, un sillón de vaqueta tachonado con clavos dorados que podría contener muy cómodamente dos personas de abultadas dimensiones, y un hornillo de barro, cubierto de polvo y telarañas, completaban el extravagante adorno de la morada de uno de los médicos de Fernando IV.

Sentado estaba el judío cerca de la mesa, repasando con avidez las hojas de un libro en folio, cuando vino a interrumpirlep. 41 un golpe dado en la puerta que tenía salida a las galerías del alcázar.

—¿Quién es a esta hora? —dijo el nigromántico en tono de mal humor y sin levantarse del sillón que ocupaba.

—Abrid, abrid, que tengo que deciros, Aben-Ahlamar —repuso una voz dulce y sonora.

Abandonó al instante el físico del rey el colosal sillón de vaqueta, y, haciendo rechinar un resorte que cerraba la puerta por la parte interior, dejó libre la entrada a un joven de veinticuatro años a lo más, cubierto hasta los ojos con un cumplido y elegante ropón de finísimo vellorí.

—¿Puedo saber —dijo el judío inclinándose con respeto— a qué debo la honra de ver en mi humilde morada a don Juan Alonso Carvajal, infanzón del rey de Castilla?

—Decidme, os ruego, Aben-Ahlamar —repuso el interpelado—, decidme, si sabéis, dónde está la bella e interesante dama de la reina doña María Alfonsa.

—Mis noticias, noble señor, no alcanzan a tanto. Todo lo que yo sé, y conmigo la corte entera, es que esa infortunada joven fue ayer arrebatada del alcázar en el instante mismo de entrar su alteza en Burgos.

—¿Y por qué no me anunciasteis ese horrible suceso cuando vine a veros ayer por la tarde? —dijo el caballero con mal reprimido enojo.

—Perdona, ilustre y valiente joven; pero mis labios se resisten a dar malas nuevas.

—¡Ah, cuán bueno sois!

—Omite tus alabanzas, señor, que no soy digno de ellas —repuso el judío con hipocresía.

—Aben-Ahlamar, vos que tan sabio sois y que tan a fondo conocéis la analogía de los astros con las cosasp. 42 terrestres, ¿pudierais indicarme quiénes son los raptores de mi adorada Beatriz?

—A tanto, señor mío, y harto lo siento en verdad, no avanzan mis conocimientos.

—Bien; pues en ese caso, decidme al menos la dirección que han tomado.

—De buen grado haré lo que decís, si...

—¡Oh, tomad, tomad esta cadena! —exclamó el de Carvajal conociendo la intención del judío, y entregando a este una doble cadena de oro que llevaba pendiente del cuello.

—Debo advertirte, poderoso señor —repuso el alquimista disimulando mal su alegría—, que no era mi ánimo...

—Oh, lo sé, lo sé; pero andad, que el tiempo vuela.

Cogió el judío de la mano a don Juan y le condujo a una de las ventanas del aposento.

—¿Veis —le dijo— aquel lucero que brilla todavía, a la derecha de la luna, cercado de una nubecilla oscura?

Don Juan buscó en el espacio con ojos ávidos el lucero de que le hablaba Aben-Ahlamar.

—Allí; por encima del alcázar de los condes de Haro: ¿no le veis aún?

—¡Sí, sí, perfectamente! ¡Oh, qué hermoso, qué hermoso es!

—Bien está: ¿y aquel otro que está entre Burgos y Valladolid?

—También, también lo veo.

Separose el nigromántico de la ventana y se puso a consultar con el reloj de arena y sus libracos la situación de los astros que había dado a conocer al de Carvajal. Este seguía temeroso con la vista todos los movimientos del judío.

p. 43

—La ciencia no me puede engañar, don Juan —dijo Juffep al cabo, con mesura.

—¿Qué habéis descubierto? ¡Hablad, hablad pronto!...

—Tu amante vive, y no muy lejos de aquí.

—¡Oh, bendito seáis en unión con vuestra ciencia! Ahora decidme, si os place, el punto en donde se halla.

—En Valladolid, señor.

—¿Y qué significado tiene aquella nubecilla oscura que cercaba al primer lucero?

—Mas os valiera, joven, no haberos acordado de semejante circunstancia.

—¿Y por qué?

—Porque su significado es de tristísimo agüero.

—Pues callad, que no quiero saberlo.

—Está bien.

Alargó don Juan su diestra al judío, y le dijo con cariño:

—Hasta más ver, Aben-Ahlamar; y a Dios quedad.

—Él te guarde, señor.

Excusado nos parece decir al lector que tan luego como salió de la estancia el caballero, examinó el judío con detenimiento la cadena que recibió en premio de la revelación de su mentida ciencia. Legal o ilegalmente ganada aquella joya, lo cierto es que la guardó cuidadosamente en un arcón de hierro, lleno hasta la boca de oro y alhajas preciosas, y de no escaso valor, oculto en la pared de la manera más disimulada y admirable. Después de ocultar su tesoro y de echarle una mirada cariñosa, acercose con planta firme a una de las losas del pavimento y dio con suavidad tres golpes, que fueron contestados con un «Allá voy» que parecía salir de los profundos abismos de la tierra.

p. 44

Poco tiempo después, presentose en la sala de recibo del judío una vieja que el lector conoce por la abuela de la gitana Piedad.

—¿Qué me quieres, querido hermoso mío? —dijo esta con repugnante y hedionda sonrisa.

—¿Cómo sigue? —repuso el judío.

—Tan llorona y fastidiosa como siempre.

—¡Lo siento!

—¡Más lo siento yo; porque me da unos ratos!... Oh, si fuera cosa mía, ya hubiera caído en el garlito..., y si no...

—¿Qué harías, pobrecilla?

—¡Donosa pregunta! Le suministraría, para que fuese a llorar y suspirar a otra parte, no muy agradable por cierto, según dicen, esos polvos tan buenos que te dio el otro día un moro más feo que el mismo pecado. Pero ¿para qué me has llamado?

—Para darte instrucciones.

—¿Cuáles son ellas?

—Hasta dentro de tres o cuatro días no vendrá a verla..., ¿lo entiendes?

—¡Ya!

—En ese tiempo, la tratarás con la mayor bondad y dulzura.

—Ya sabes, viejo mío, que yo soy en ciertas ocasiones lo mismo que un confite —repuso Simeona con malicia.

—¡Eh, eh, qué demonio eres!

—Continúa si te place.

—Al mismo tiempo que te muestres con ella solícita y afable, no olvides el objeto principal.

—¡Diablo, es claro! ¿Hay más?

p. 45

—Pero ese asunto has de tratarlo con mucho tino y...

—¿Hay más? —repuso la vieja impaciente.

—No, adiós ya.

Simeona desapareció prontamente por el hueco que dejaba la losa cuando estaba levantada.

Una voz conocida dejose percibir no muy lejos, y a poco el relinchar de briosos corceles vino a herir los oídos de Aben-Ahlamar. Salió este a una de las ventanas de su aposento en el mismo instante en que dos hombres perfectamente armados, y montados en preciosos caballos árabes, decían con cierta cautela:

—A Valladolid, hermano mío, hay veinticinco leguas, de manera que dentro de día y medio, o dos días a más tardar, podremos estar de vuelta en Burgos con doña Beatriz.

—¿Y si su alteza nos echa de menos?

—Nada temáis, que todo se arreglará después.

—¡Imbéciles! —exclamó el judío reconociendo a los hermanos Carvajales.

p. 46

En el que se ven nuevos enredos y personajes.

No lejos del alcázar real, y dominando como este toda la vega de Burgos que se extendía por la parte occidental, había otro que, aunque no tan grande y majestuoso, era de bonita y elegante arquitectura. Sus rasgadas ventanas, adornadas con arcos góticos, sus pintados vidrios, sus torreones rematados en delgadas agujas, sus muchos y variados escudos de armas, colocados sobre las puertas y ventanas, daban a conocer que si no pertenecía aquel edificio al rey, era por lo menos de algún grande de Castilla tanto o más poderoso que el mismo monarca. Y con efecto, correspondía en los tiempos a que nos referimos, a la noble y rica casa de los condes de Haro.

p. 47

Por muerte de don Diego López Díaz de Haro, señor de Vizcaya, acaecida en el último sitio de Algeciras, su hijo don Lope, mozo de arrogante presencia, se hallaba en posesión de todos los bienes y señoríos, excepto el de Vizcaya, que por muerte de don Diego pasó a su sobrina doña María Díaz, esposa del infante don Juan.

A pesar de que don Diego era en sus últimos días adicto y muy amigo del rey, tuvo este, y más principalmente la corte, gran contento con la muerte de tan poderoso señor, que nunca olvidó el ultraje que su orgullosa casa había recibido de la real.

Cuentan las crónicas, y nosotros lo creemos sin vacilar, que queriendo vengarse el rey bravo de un tan poderoso e inconsecuente magnate como lo era don Lope de Haro, hermano del difunto don Diego, y reclamarles las villas y castillos que había quitado a la corona real, en unión del infante don Juan juntó cortes en Alfaro de todos los grandes del reino, con el pretexto de tratar en ellas de cosas graves y útiles al Estado. Reuniéronse efectivamente todos los convocados en el pueblo que el rey señalara, contándose entre ellos los dos magnates que necesitaba don Sancho para concluir de una vez con las guerras y revueltas, en que por causa de aquellos dos hombres se vio sumida la desgraciada Castilla. No se contentaba ya el marido de doña María Alfonsa con que a su hermano y conde de Haro le devolviesen lo que le habían usurpado, sino que quería además indemnización de los perjuicios que durante la rebelión ocasionaron a sus reinos. Llegaron también los dos a Alfaro, como queda dicho, y asistieron a la primera sesión que se celebró, seguros como les ofreció de antemano el rey que serían respetados. Sin entrar ahora nosotros a calificar la conducta que observóp. 48 don Sancho en aquella ocasión, solo nos limitaremos a referir el hecho tal como las crónicas y escritos de aquella época lo cuentan. Dicen que, hallándose las cortes reunidas, salió el rey cierto día del salón donde deliberaban para ver las tropas que su hermano y el de Haro traían consigo; y convencido de que era mejor y más numerosa su guardia real, volvió a entrar en el consejo y pidió a sus enemigos lo que tanto le importaba rescatar. Esto les sorprendió e irritó de tal manera que, a no ser por los muchos caballeros que defendieron al monarca, hubiese peligrado su vida, porque el conde se arrojó sobre él daga en mano, llenándolo al mismo tiempo a voz en grito de los más feos improperios. Una pesada maza de un soldado cayó con furia sobre la cabeza del conde, y le hizo caer muerto a los pies de don Sancho. El infante don Juan se libró de aquel peligro poco menos que milagrosamente.

La casa de Haro se exasperó en extremo con la muerte de don Lope. En vano el padre de Fernando IV trató de hacer patente la pureza de sus intenciones; en vano prometió devolver a don Diego el señorío de Vizcaya, del que había sido despojado su difunto padre; en vano significó el deseo que le animaba de recibir en su gracia a tan noble y egregia familia. Nada bastó a satisfacer a la viuda del de Haro que, a pesar de ofrecer entonces al rey, sin duda por miramientos a su hermana doña María Alfonsa, que no tomaría las armas contra él para vengar la muerte de su esposo, fue bien pronto violada esta promesa, sublevándose don Diego y proclamando rey de Castilla, con la ayuda del monarca aragonés, a don Alonso de la Cerda. Hubiérase visto de nuevo envuelta la pobre Castilla en mil desastres y disgustos, si la Providencia,p. 49 que parece se complace a veces en desbaratar las pretensiones locas de los revoltosos, no hubiera dado muerte al joven conde de Haro, jefe de la naciente rebelión. Con este motivo, los títulos y bienes de la casa de los señores de Vizcaya, pasaron a su tío don Diego, no obstante haber dejado una hermana casada con el infante don Juan.

Puesto que ya conoce el lector el resentimiento que los condes de Haro tenían con la casa real, trasladémonos a una de las habitaciones del gótico alcázar.

En dos poltronas, que en nada desmerecían de la que ocupaba doña María Alfonsa cuando la vimos por primera vez en esta verídica historia, encontrábanse dos personas de distintas fisonomías, hablando la una con el mayor acaloramiento y escuchando la otra con no menos interés y atención. El primero de los dos interlocutores, que era el conde de Haro, decía a su compañero:

—Este es, infante don Juan, el encargo que mi padre me hizo a la hora de su muerte.

—La casa de Haro, noble joven —repuso el infante—, no debe permitir que ni el mismo rey la ultraje. Si vuestro padre, único que podía haber vengado a su desgraciado hermano, no lo hizo como os dijo antes de morir, por falta de ocasión directa, os toca a vos cumplir ahora con tan justo deber.

—Lo sé, infante don Juan; pero os llamo para que me ayudéis a llevar acabo el plan que meditado tengo. Vos pertenecéis también a mi ilustre casa, y tenéis asimismo resentimientos con el hijo del matador de mi tío; de manera que si queréis de una vez vengaros de los ultrajes recibidos de ese afeminado monarca, no vaciléis en uniros a mí, y os ofrezco que habréis de quedar satisfecho.p. 50 No creáis, don Juan —continuó el conde con feroz sonrisa—, que mi venganza, o mejor dicho, la de mi casa, se limita a una sola persona; dos fueron las víctimas bárbaramente inmoladas al ciego furor de Sancho IV, dos tienen que ser también los que venguen tamaña ofensa.

—¿Y quién os ha dicho —repuso el infante colérico—, que yo he de faltar a la fe que tengo jurada al rey, mi sobrino?

Una descomunal carcajada fue la contestación que recibió don Juan del conde.

—¿Os extraña, al parecer —continuó el infante ciego de rabia—, que yo cumpla un juramento hecho sobre los Evangelios y al pie del altar?

—Sí, don Juan, me extraña tanto más cuanto no hace todavía dos meses que jugasteis al rey vuestro sobrino en el sitio de Algeciras aquella mala pasada de marcharos con vuestros caballeros y mesnadas, dejando a lo restante del ejército casi a merced de los moros.

—¡Falso! Mi intención...

—¡Falso decís, vive Cristo! ¿No sois vos el mismo que ha vendido más de cuatro veces al padre, al hermano y al sobrino? ¿No sois vos el mal caballero que, después de tener jurada fe y obediencia a vuestro monarca, arreglasteis con el rey moro de Granada el precio de la cabeza del mismo a quien debíais respetar, ayudar y servir como fiel vasallo? ¿Puede nunca borrarse de la memoria, don Juan, la acción infame que cometisteis con el hijo de don Alonso Pérez Guzmán cuando, auxiliado por el Emperador de Marruecos, sitiasteis la plaza de Tarifa, que defendía el noble y desgraciado padre de la inocente víctima? ¿Y no queréis, pecador de mí, que extrañep. 51 en vos esa fidelidad de que habéis hecho alarde, y que tan mal os sienta?

Mordiose el infante los labios de despecho, y dijo a su pariente, disimulando cuanto pudo su enojo:

—¿Habéis creído en mis palabras, don Lope? ¿Cómo es posible que yo me separase de la casa de Haro, perteneciendo a ella? Pues qué, ¿se ha escapado a vuestra natural penetración que mis expresiones no tienen otro objeto que ver la impresión que os causaban? Contad siempre conmigo, amigo mío, y referidme ese magnífico proyecto de venganza que ardo en deseos de saber para secundarlo y desempeñar si es necesario el principal papel.

—Ya sabía yo —repuso don Lope dando su diestra al infante— que podía contar con vos.

—Eternamente.

—¡Bravo, amigo mío! Ahora prestadme un poco de atención.

—Ya escucho.

—Bien sabéis —dijo el conde arrellanándose en la poltrona— que el encargo de vengar la muerte de un Haro quedó encomendado por doña Juana de Molina, viuda del desgraciado don Lope, vuestro suegro, a su hijo don Diego. Pero cuando se disponía una guerra terrible movida contra el rey por el valiente huérfano, murió este en la flor de su edad, y con él la insurrección que se preparaba para destronar al matador de mi tío, el usurpador Sancho IV. No faltaron opiniones, y tal es también mi convicción, de que se había administrado, de orden del rey por supuesto, un veneno al infeliz joven. Ahí tenéis ya, dos Haros muertos por una misma mano, y ambos alevosamente asesinados. ¡Dos serán, pues,p. 52 los reyes destinados a expiar ese doble crimen!

—¡Dos!

—Sí, don Juan; pues qué, ¿no valen tanto dos Haros como dos reyes?

—¡Seguid, seguid! —exclamó el infante admirado.

—Muerto el hijo de doña Juana de Molina —repuso el conde con calma estoica—, pasaron los bienes y títulos de la casa a mi padre, y con ellos el encargo de vengar las dos muertes, que desde entonces se convirtió en formal obligación del que llevase el nombre de conde de Haro. Yo respeto, querido amigo, los motivos que tuviese mi padre para dejar de cumplir con tan justo deber. Solo os diré que a la hora de su muerte me llamó y me hizo la misma relación que yo he acabado de confiaros, añadiendo estas palabras, que siempre tendré presentes: «Conde de Haro, hijo mío, el rey matador de vuestros parientes murió sin haber expiado su crimen, ¿sucederá lo mismo con su hijo?».

El conde se pasó una mano por el rostro bañado entonces de sudor: sus ojos estaban húmedos, sus labios cárdenos y sus mejillas encendidas.

Queriendo don Juan aprovecharse de la situación de su amigo, y deseando se espontanease más, dijo impaciente:

—¿Y qué proyectáis para vengar a vuestros mayores?

—Escuchadme: «No basta, hijo querido», continuó mi padre, «que te acerques al rey y le claves el mismo puñal con que fue acabado de asesinar mi hermano, porque ya lo hubiera hecho yo hace tiempo: no basta que delante de sus viles aduladores lo insultes, lo befes, y le sepultes en el pecho tu espada: no basta...».

—¡Cuerpo de tal! —repuso el infante soltando una terriblep. 53 carcajada—, ¿pues entonces cómo haréis para vengaros?

—¿Cómo, decís? Haciéndole pasar una vida toda llena de amargura, y preparándole una muerte lenta, cruel y horrorosa como la que tuvo el noble joven hijo de la víctima de don Sancho, vuestro hermano.

—¿Tratáis de envenenarle?

—¡Cabalmente!

—¡Conde de Haro!

—Qué, ¿rehusáis ayudarme?

—Nada de eso, amigo mío —replicó don Juan disimulando—. Proseguid si os place.

—Muerto don Fernando —continuó el conde con la mayor impasibilidad—, le tocará su vez a quien le suceda en el trono.

—¿Y si os descubren?

—Yo espero que vos no hagáis tal.

—Oh, por mi parte descuidad, pero si por acaso...

—Nada temáis, don Juan. ¿No maldijo Dios hasta la quinta descendencia del rey, vuestro padre?

—Así se dijo, luego que expiró.

—Oh, pues entonces fácil nos será hacer creer que se va cumpliendo la divina sentencia.

—No os comprendo por más que hago, don Lope.

—Comprenderéis ahora, querido pariente. Desde la aparición del enviado de Dios, no ha gozado la pobre Castilla ni un solo día venturoso. Cuando vuestro hermano iba apaciguando las turbulencias del reino, le sorprendió la muerte en lo más florido de sus días; nuestra patria quedó sumida en un caos de confusión y de guerras que se prolongaron hasta la mayor edad de don Fernando; este morirá tan pronto como consiga hacer cesar losp. 54 nuevos disturbios que nosotros prepararemos: entrará a sucederle su tierna hija doña Leonor,[2] que padecerá y tendrá el mismo trágico fin que su padre. Entonces se convencerá el vulgo de que no puede regir los destinos de Castilla una raza maldecida por Dios. Y ¿quién sabe —continuó el conde sin poder ocultar la alegría que inundaba su rostro—, quién sabe si la poderosa casa de Haro añadirá a sus timbres las armas de Castilla y la corona real?

[2] Por el tiempo a que aludimos en nuestro relato, no había nacido el que después se llamó Alfonso XI.

—Yo no puedo ni quiero ser vuestro cómplice en la completa extinción de mi familia. ¿Lo oís? —dijo el infante asustado con lo que acababa de decir el conde.

—Bien está: yo solo basto a extinguirla.

—No lo creáis, conde de Haro; porque con el favor del que tanto he ofendido, no se efectuará la venganza que me dictáis.

—¡Necio! —repuso el conde con calma.

—¿No veis, desgraciado, que habéis tenido la imprudencia de espontanearos conmigo, que si bien he faltado algunas veces a mi deber, no desconozco por eso que también soy nieto de Fernando III?

—Indigno nieto, debierais de haber dicho —repuso el conde con su calma habitual.

—Vive Dios, don Lope —exclamó el infante furioso—, que no sufro más vuestras insolentes palabras. Me constituyo desde este momento en defensor del inocente monarca, que tan despiadadamente queréis sacrificar: vos os proponéis hacerle infeliz, y yo me propongo labrar su dicha... Veremos quién de los dos gana la partida.

p. 55

—Os admito desde luego por contrario: y cuidado —dijo el conde con sarcástica sonrisa— que me aventajáis en astucia y talento...

—Bien, bien, lo veremos.

—Antes de que deis principio, querido pariente, a la descomunal batalla que conmigo queréis trabar, tomad y leed ese pergamino que he pedido para vos a la reina doña María.

El infante leyó con avidez el escrito, sellado con las armas reales.

—¡Un salvoconducto para mí!

—Eso es precisamente.

—¡Y ordenando al justicia mayor y demás autoridades que no estorben de manera alguna mi marcha!

—Sí.

—¡Cuerpo de Cristo!, si yo no pienso salir por ahora de Burgos —dijo el infante con aire risueño.

—Es que si no salís, os cortarán la cabeza como a un malhechor.

—¡A mí!

—Sí, a vos.

—¿Y por mandado de quién? —replicó don Juan con ironía.

—Por orden de su alteza el rey. ¿Habéis olvidado ya el último desaguisado que le hicisteis en el sitio de Algeciras?

—¡Don Lope!

—¿Qué queréis? El rey, cuando se vio burlado por vos, juró tomar a su cuenta vuestro mal proceder, y por lo mismo ha dispuesto que seáis castigado con la última pena.

—¡Imposible, imposible!

p. 56

—Y como esta sentencia era punto menos que imposible de ejecutar sin la cooperación de vuestro amigo el conde de Lara, le ha ofrecido su alteza la mayordomía mayor de palacio si...

—¡Oh, qué ardid, conde de Haro! —repuso el infante tocando uno de los hombros de su antagonista.

—¿Ardid, decís? Os juro por esta cruz de Santiago que nada hay tan cierto como lo que acabáis de oírme.

Y al mismo tiempo besó el conde con religioso respeto la cruz que llevaba pendiente de su cuello.

—Decidme —repuso el infante inmutado—: ¿y aceptó el de Lara la mayordomía?

—La aceptó comprometiéndose, bajo formal juramento, a entregaros al verdugo el día que el rey disponga.

Las anteriores palabras produjeron el efecto que deseaba el conde. Don Juan se levantó de su asiento lleno de ira e indignación. Su mano derecha se apoyó en el pomo de su daga; su boca entreabriose para dejar pasar terribles imprecaciones y denuestos contra don Fernando y el de Lara; sus ojos, de suyo vivos, brotaban fuego: parecía en aquel momento una furia del infierno.

Riose desdeñosamente el conde, y le dijo con tono afable:

—Sosegaos, infante don Juan. Yo os aseguro que quedaréis vengado.

—¡Oh, sí, sí; pero terriblemente, don Lope! Y tú, pérfido amigo —repuso el infante desfigurado por la cólera—, tú, que vendes por un destino público mi cabeza, ¡yo te juro que has de temblar con solo oír mi nombre! Puesto, don Lope, que yo no puedo permanecer en Burgos, tomad, por si acaso hay que recurrir a él, este frasco, cuya agua clara y cristalina como la veis, produce sin embargop. 57 los más crueles y prolongados dolores. Baste deciros —prosiguió el infante con salvaje alegría— que Aben-Ahlamar, a pesar de su vastísimo saber, no hará por todo el oro de España un veneno de tan maravillosos efectos.

—Conque, según esto...

—¡Conde de Haro, venganza y amistad! —repuso don Juan alargando su diestra al conde.

—¡Venganza y amistad! —repitió el de Haro, loco de alegría.

Tan dignos y esclarecidos amigos guardaron silencio por un poco de tiempo. El conde lo interrumpió con estas palabras:

—Huid de Burgos cuanto antes; y si podéis organizar con vuestros partidarios un pequeño ejército, os declaráis en rebelión contra el rey para de este modo hacer necesaria una capitulación, que yo arreglaré aquí, la cual os facilitará vuestro regreso a la corte con toda seguridad.

—¡Bravo, bravo, así lo haré!

Una tos seca, que en vano trataba de contener la persona de cuyo pecho salía, llegó a oídos de nuestros interlocutores. Estos palidecieron a un tiempo; y los dos, por un movimiento espontáneo, se impusieron silencio, llevándose a la boca el índice de su diestra.

—Quietud, señores, quietud —dijo un anciano penetrando en la estancia con paso lento.

—Sea bienvenido el noble abad de San Andrés —repuso don Lope saliendo al encuentro del canciller de doña María Alfonsa de Molina.

p. 58

En el que se ve la alegría que tuvo el conde de Haro con la noticia que le dio el judío.

Triste era en verdad la situación de los principales personajes de nuestra historia. No nos ocupemos de la infeliz doña Beatriz, a quien no pudimos menos de dejar entregada a su fatal destino. Hablemos, si place al lector, de doña María y de otros protagonistas de nuestro relato que no tenían motivos para vivir tranquilos. A pesar de la seguridad que el conde de Haro creía tener para satisfacer el agravio que su casa recibiera, no conseguía, por más que encontrase justa la venganza, tranquilizarse siquiera por un momento. Su imaginación le representaba al homicidio ora pintado con los más horrorosos y terribles colores, ora las desgraciadas víctimas de don Sancho, que,p. 59 escuálidas y teñidas con su propia sangre, le pedían no dejase de vengarlas. Otras veces, su conciencia, tan intranquila como acusadora, le hacía ver el cadáver de un rey inocente, pues que nada tiene que ver el hijo con los desaciertos del padre, tendido a sus pies víctima del veneno o del puñal homicida, y el último ay perenne en su oído como si lo repitiera el eco para su continuo dolor y remordimiento. Entonces, horrorizado con estas terribles imágenes, se decía a sí mismo: «Que viva ese monarca, tal vez para ventura de la patria; que viva, que ya su padre está juzgado por la divina justicia». Pero el deseo de cumplir con la última voluntad de su padre, y la probabilidad de ceñir a sus sienes algún día la corona de Castilla, le hacían arrepentirse bien pronto de su buen pensamiento.

También sufría horriblemente la reina doña María: las palabras de su confesor, el abad, a quien creía y respetaba como a un oráculo, las tenía continuamente grabadas en su corazón; cuanto más trabajaba por olvidarlas tanto más se fijaban en su memoria. Aquella infeliz madre, tan buena como desgraciada, temía con razón por el porvenir de su amado hijo. Y decimos con razón porque sabía, o mejor dicho, no se había escapado a su natural penetración, el designio del de Haro y el infante. Desde entonces trató de captarse la amistad de los dos enemigos del rey. Pero nada bastó con don Juan, que, deseoso de vengarse, había reunido, según las instrucciones que recibiera del conde, un buen ejército, y declarádose enemigo de don Fernando, cometiendo los más inauditos atentados con los pueblos, talando los campos y poniendo a este monarca en gran aprieto. Todas estas cosas que llegaban a oídos de la reina madre, contribuían, como erap. 60 natural, a llenarle de inquietud y zozobra. La infeliz doña María lloraba amargamente, y echaba mucho de menos a la amante de Carvajal, que más que su dama era una amiga tierna con quien se espontaneaba sin recelos de ninguna especie, recibiendo, en cambio de su franqueza y deferencia, palabras dulces y consoladoras que aliviaban en algún tanto el enorme peso de sus cuitas. Pero esta amiga, gala y ornato de su corte, había sido arrancada del lugar donde era querida por un amante tierno, que en vano se esforzaba en averiguar el paradero de su prometida. Con efecto, los dos hermanos, y más principalmente don Juan, buscaban en vano, como queda dicho, en Valladolid a la desgraciada doña Beatriz. Cansados de infructuosas pesquisas, decidiéronse a volver a la corte donde los llamaba su deber y donde con más facilidad podrían saber algo de tan extraordinario como singular suceso.

A pesar de tener el buen abad de San Andrés el hilo de todas las tramas que se urdían cerca y contra el rey Fernando, inquietábale el porvenir de tan desgraciado monarca. Desde que sorprendió el noble confesor de doña María al conde de Haro y a su amigo el infante proyectando la terrible venganza que ya conoce el lector, no perdía de vista ni un solo instante el menor movimiento del hijo del último señor de Vizcaya.

El de doña María Alfonsa ignoraba completamente todo lo que pasaba en su derredor, y lo revoltosos y poco fieles que eran sus vasallos, porque su madre, para evitar nuevas guerras y disensiones, todo se lo ocultaba. Este monarca, bondadoso, magnánimo y enemigo de derramar sangre, tenía sus defectos como todo hombre, y sus afecciones como joven de viva imaginación y corazón volcánico.p. 61 Casado a la edad de diecisiete años con una mujer extranjera, conceptuábase harto infeliz viéndose privado del amor de una hija de su mismo país, de una española de ojos negros y esbelto talle; de esas que saben despertar, con sus voluptuosas caricias en el corazón del que aman, sentimientos dulces y desconocidos. No por eso don Fernando se creía en su corazón faltar a su amable y sencilla esposa; el sentimiento que esta le inspiraba distaba mucho de parecerse al deseo inquieto y ardiente que los ojos de Piedad encendieron en el alma del inexperto joven. La legítima consideración que doña Constanza podía exigir de su esposo ofrecíasela este con el más vivo y tierno interés, y, según graves autores, nunca llegó el caso de que el rey faltara a la fidelidad jurada a su esposa. Sea de esto lo que quiera, conviene a nuestro relato decir que el rey, en la mejor inteligencia con doña Constanza cuando los asuntos del gobierno o los negocios de la guerra no le separaban de su lado, procuraba apartar de sí la frenética idea unida siempre al recuerdo de la hermosa y hechicera gitana.

Conociendo el infante don Juan el temperamento del rey, cuando lo tenía en Castrojeriz, creyó conveniente proporcionar a Fernando la mujer que su corazón de diecisiete años ambicionaba. Con esto, el astuto y ambicioso infante consiguió prolongar su favoritismo. Al día siguiente de concebir don Juan su proyecto, trajo de Burgos una joven que hizo pasar por sobrina de Aben-Ahlamar, y que era tal como el rey la había visto en sus dorados sueños. La manera que tuvo el infante de presentarla al monarca se ha visto ya en el capítulo segundo de la introducción.

Trasladémonos al alcázar del rey y a la habitaciónp. 62 del judío Juffep Aben-Ahlamar, si se interesa el lector por los personajes de nuestra mal pergeñada historia, y quiere presenciar con nosotros una escena que le vaya poniendo al corriente de ciertos sucesos hasta aquí ignorados.

—Buenos días —dijo el conde de Haro penetrando en la morada del judío.

—Dios te guarde, poderoso y magnánimo señor —contestó este levantándose y ofreciendo al conde su cómoda poltrona.

—¿Qué sabéis de...?

—¡Ah!, tienes razón —repuso el judío interrumpiendo a don Lope—, sé que están ya en Burgos de vuelta de su expedición.

—¿Y cuánto os ha valido el engaño, brujo maldito?

—¿Cuánto? Una cadena de más valor que la catedral.

—¡Magnífico negocio!

—Hacía ya mucho tiempo, noble conde, que no se me presentaba tan bueno.

—Vaya, pues tomad esta, que aunque no de tanto precio es del mismo metal —dijo el de Haro, quitándose al mismo tiempo del cuello una cadena de abultados eslabones, que adornaba asaz bien su pecho.

—¿Qué méritos he contraído para tanto favor, señor?

—Decidme, ¿cómo sigue? —repuso don Lope sin hacer caso de las palabras del nigromántico.

—Lo mismo que siempre.

—¡Qué me has dicho, perro viejo!

—Que su abatimiento es grande, pero se halla más dispuesta en tu favor.

—¡Ah, me volvéis la calma! ¿Puedo verla?

p. 63

—Cuando tu grandeza guste —contestó el sabio.

Y al mismo tiempo levantó la losa por donde había salido la vieja Simeona.

El conde se precipitó, con una alegría inefable, en el hueco abierto por el judío. La losa volvió a tapar perfectamente el agujero.

Así que hubo desaparecido don Lope, presentose una mujer encubierta, más hermosa que cuanto oro y preciosidades guardaba Juffep en su arca oculta en la pared. La tapada se echó sobre los hombros un capuchón negro que ocultaba completamente su cabeza, y dejó ver un cabello más lustroso y negro que el ébano, y unas facciones bellísimas, si bien un tanto desfiguradas por la viva indignación de que estaba poseída. Sus grandes ojos parecían querer salirse de sus órbitas; su pálido semblante contrastaba con sus labios cárdenos, que se abrían de vez en cuando para dejar salir una sonrisa capaz de hacer temblar a otro hombre que no fuese Aben-Ahlamar. En fin, la ira, los celos, el desprecio... y multitud de otros afectos encontrados veíanse dibujados con los más subidos colores en aquel rostro embelesador.