DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DE

L'ARCHITECTURE

FRANÇAISE

DU XIe AU XVIe SIÈCLE

PAR

M. VIOLLET-LE-DUC

ARCHITECTE DU GOUVERNEMENT

INSPECTEUR-GENÉRAL DES ÉDIFICES DIOCÉSAINS

TOME CINQUIÈME

PARIS

B. BANCE, ÉDITEUR

RUE BONAPARTE, 13.

MDCCCLXI

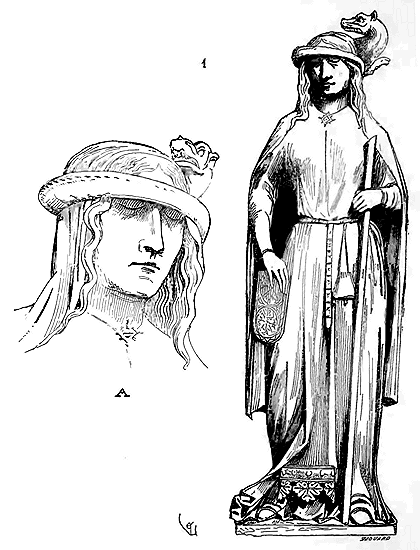

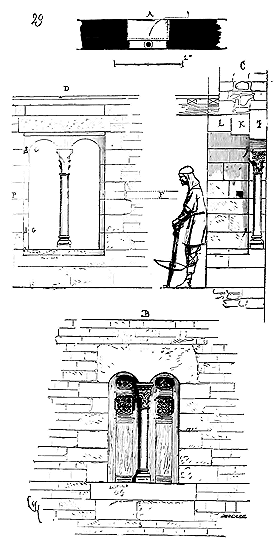

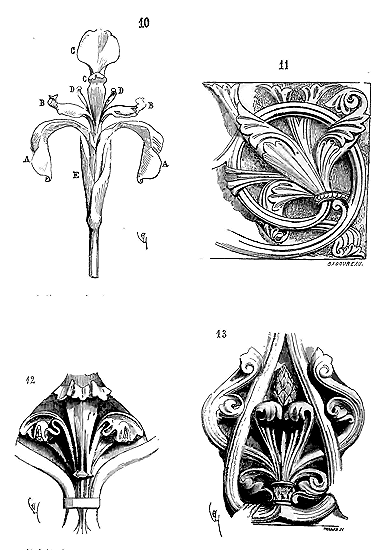

DAIS, s. m. C'est le nom que l'on donne à des pierres saillantes, plus

ou moins ornées de sculptures, qui sont destinées à couvrir des statues

à l'extérieur et même à l'intérieur des édifices religieux et civils du

moyen âge. Les artistes de cette époque ne trouvaient pas qu'il fût

convenable d'adosser une figure de saint ou de personnage célèbre à un

mur, sans préserver sa tête de la pluie ou de la poussière par une sorte

de petit auvent tenant à la construction. Ce n'est guère qu'à dater du

XIIe siècle, cependant, que les dais furent, presque sans exception,

placés au-dessus des statues extérieures. Quelquefois, à cette époque,

comme par exemple sur la face du porche de l'église de Moissac, les dais

ne sont qu'une assise basse, une dalle taillée sur ses faces en forme

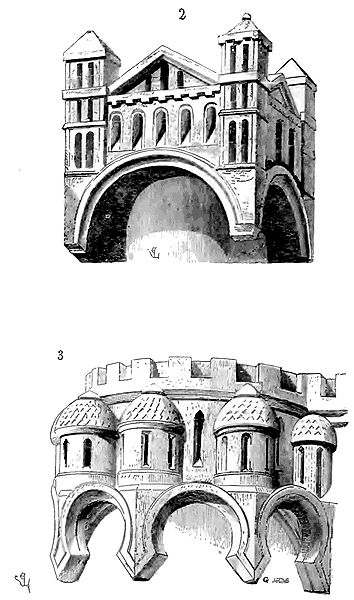

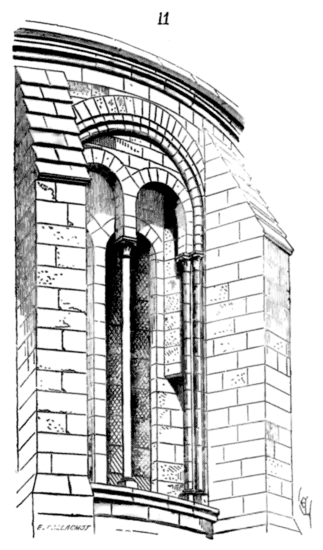

d'arcades (1). Néanmoins, on voit dans des monuments du XIIe siècle des

dais richement décorés déjà et qui figurent de petits monuments

suspendus au-dessus des statues. L'église du Saint-Sauveur de Dinan, des

deux côtés du portail, nous montre deux dais, importants comme masse et

délicatement travaillés, qui couvrent des figures de saints. Taillés

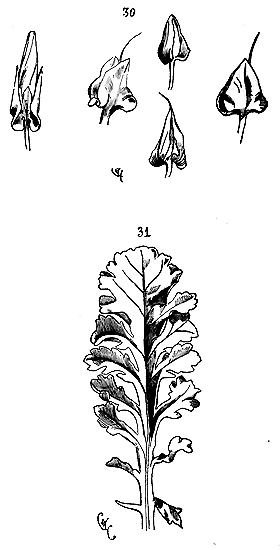

dans un granit friable, ils sont malheureusement très-altérés par le

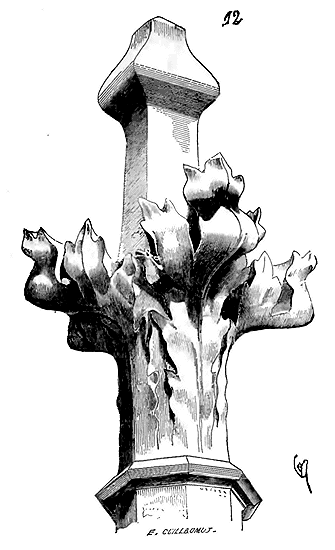

temps. Quelquefois les statues étant adossées à des colonnes, les dais

tiennent également à leur fût. Alors la colonne, la statue, son support

et le dais sont taillés dans un seul morceau de pierre. Au portail royal

de la cathédrale de Chartres on remarque, suspendus sur la tête des

figures du XIIe siècle qui décorent les trois portes, plusieurs dais

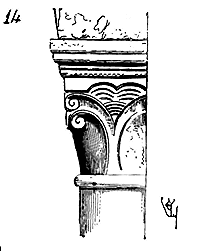

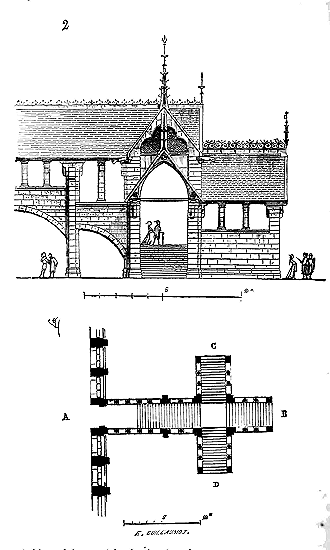

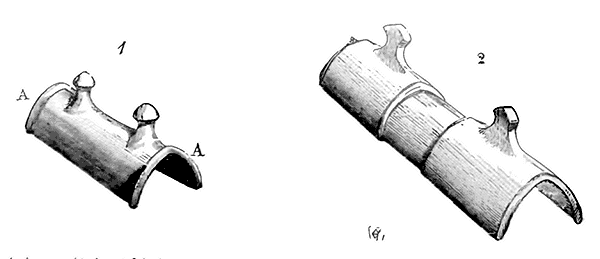

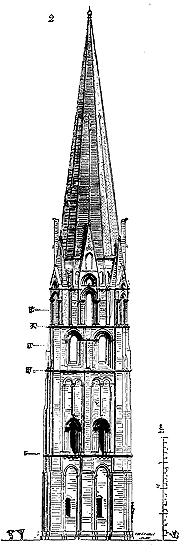

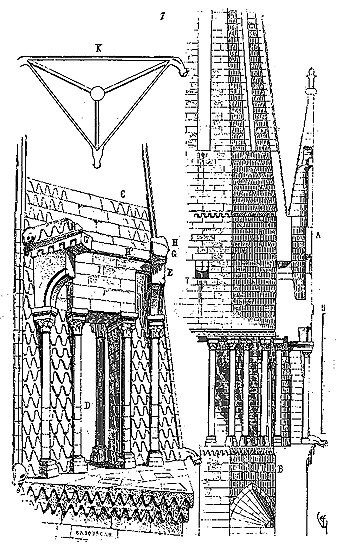

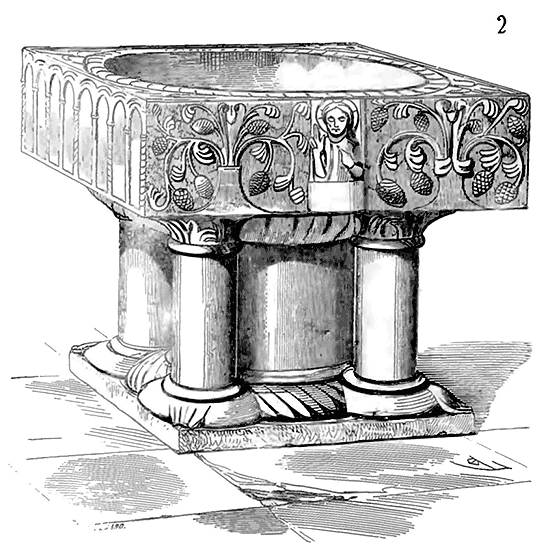

d'un beau style; nous donnons ici (2) l'un d'eux.

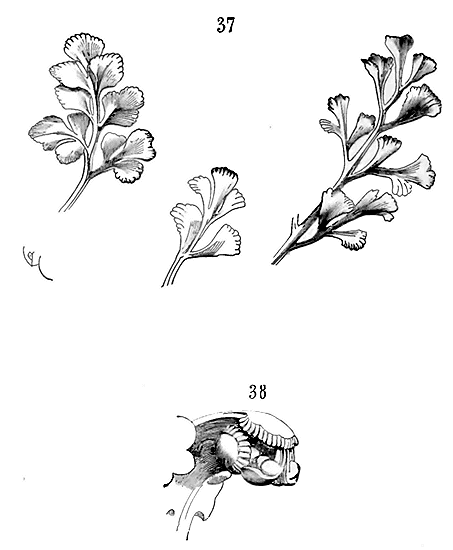

mur, sans préserver sa tête de la pluie ou de la poussière par une sorte

de petit auvent tenant à la construction. Ce n'est guère qu'à dater du

XIIe siècle, cependant, que les dais furent, presque sans exception,

placés au-dessus des statues extérieures. Quelquefois, à cette époque,

comme par exemple sur la face du porche de l'église de Moissac, les dais

ne sont qu'une assise basse, une dalle taillée sur ses faces en forme

d'arcades (1). Néanmoins, on voit dans des monuments du XIIe siècle des

dais richement décorés déjà et qui figurent de petits monuments

suspendus au-dessus des statues. L'église du Saint-Sauveur de Dinan, des

deux côtés du portail, nous montre deux dais, importants comme masse et

délicatement travaillés, qui couvrent des figures de saints. Taillés

dans un granit friable, ils sont malheureusement très-altérés par le

temps. Quelquefois les statues étant adossées à des colonnes, les dais

tiennent également à leur fût. Alors la colonne, la statue, son support

et le dais sont taillés dans un seul morceau de pierre. Au portail royal

de la cathédrale de Chartres on remarque, suspendus sur la tête des

figures du XIIe siècle qui décorent les trois portes, plusieurs dais

d'un beau style; nous donnons ici (2) l'un d'eux.

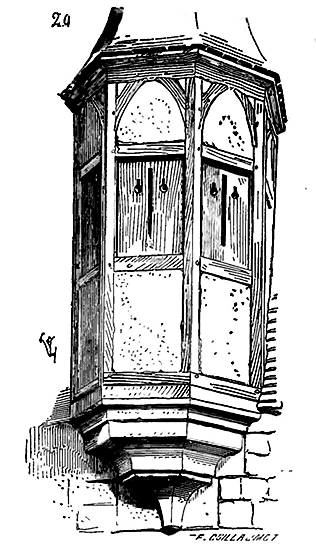

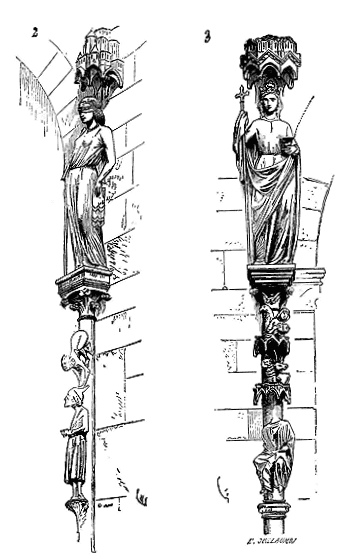

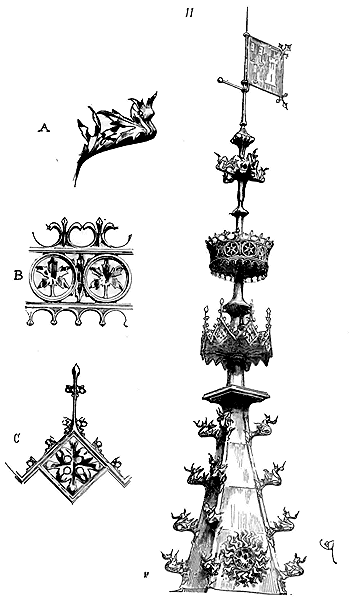

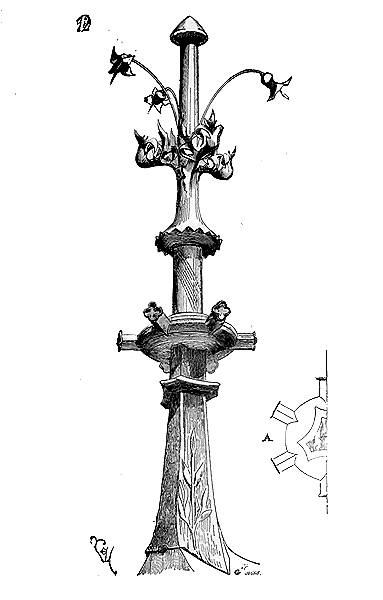

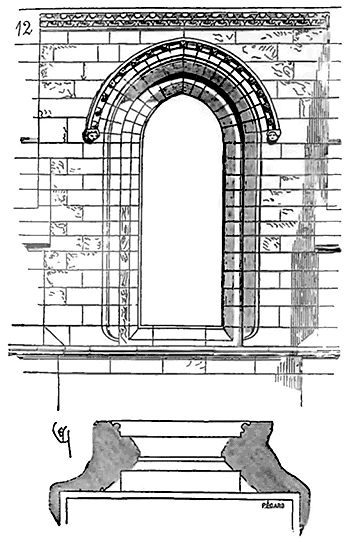

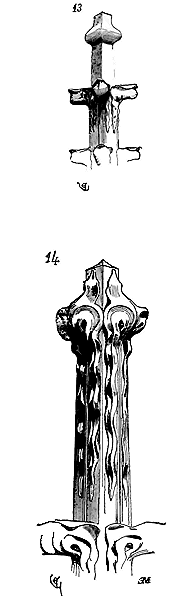

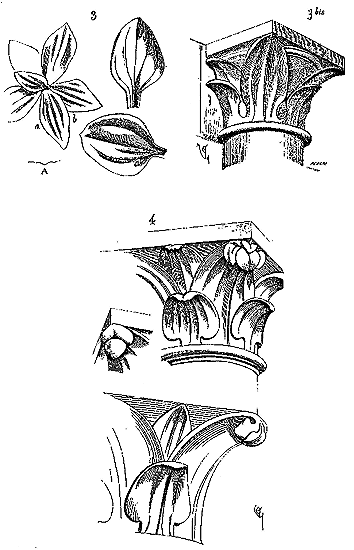

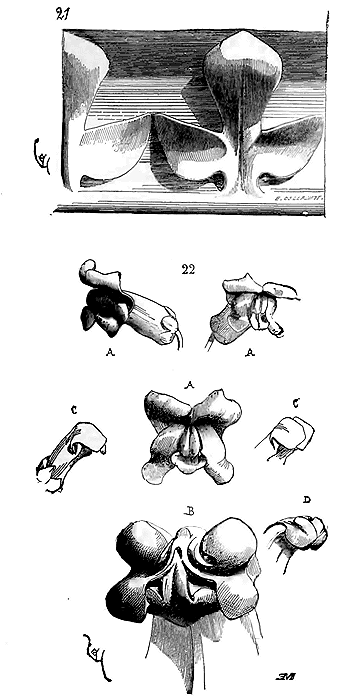

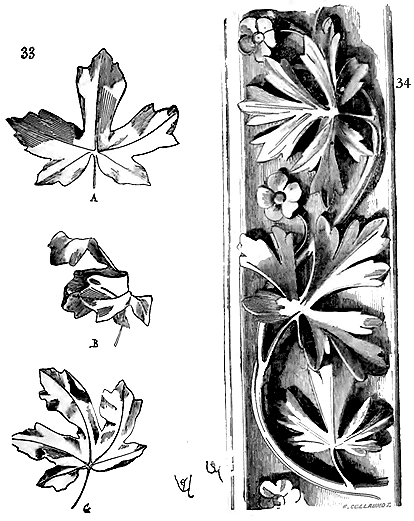

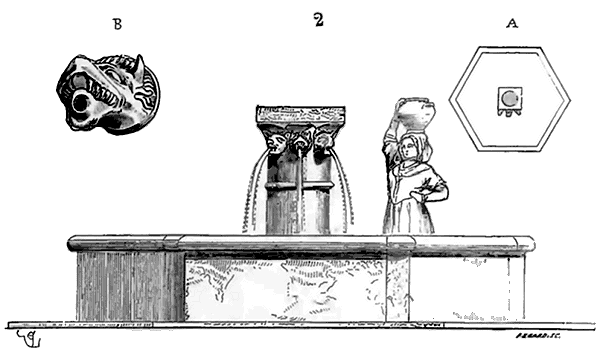

Les dais nous fournissent souvent des motifs variés de couronnements d'édifices, c'est-à-dire certaines parties de ces édifices qui sont presque toujours détruites ou modifiées. Il est à remarquer, même pendant les XIIe et XIIIe siècles, que ces petits modèles reproduisent généralement des exemples d'édifices antérieurs à l'époque où les dais ont été sculptés. Ce fait peut être observé au-dessus des statues de la porte centrale du portail occidental de la cathédrale de Paris (3). Ces dais figurent encore des coupoles, des combles plats comme on n'en faisait plus alors dans cette partie de la France.

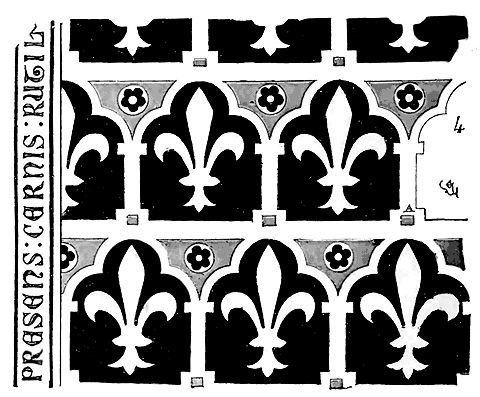

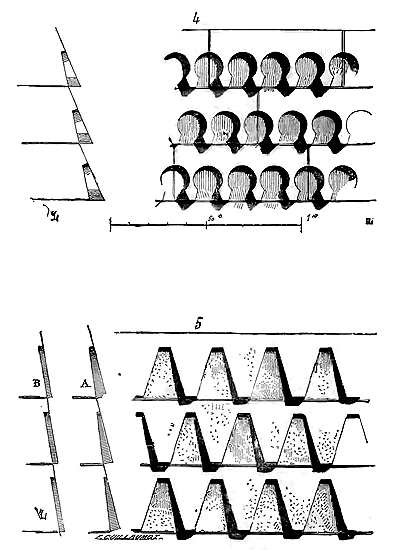

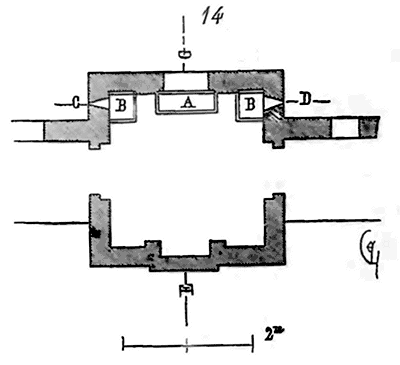

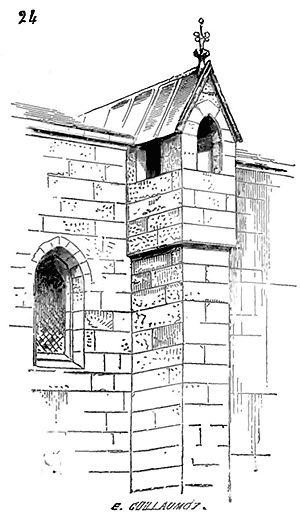

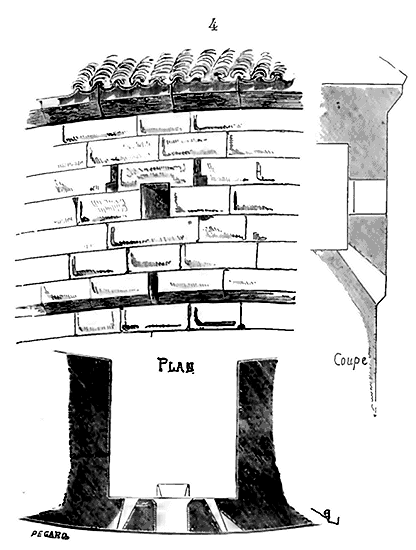

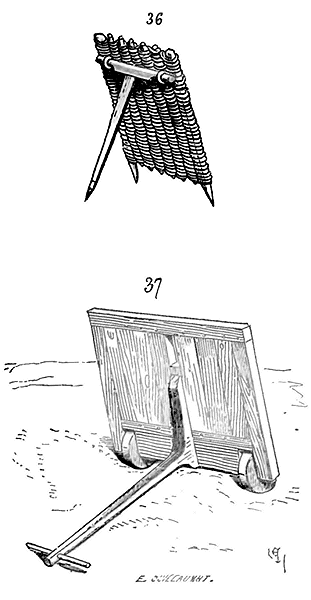

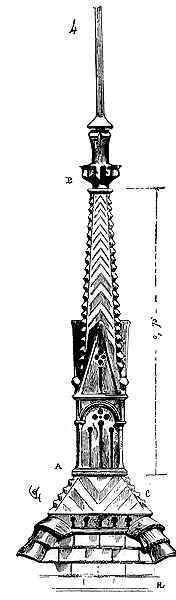

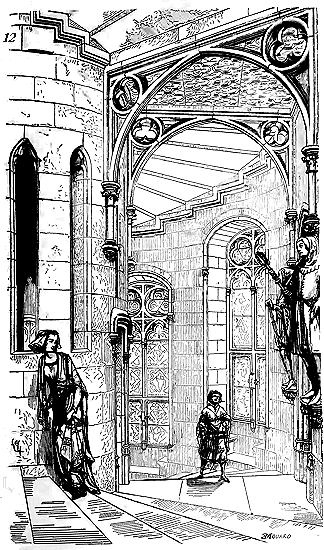

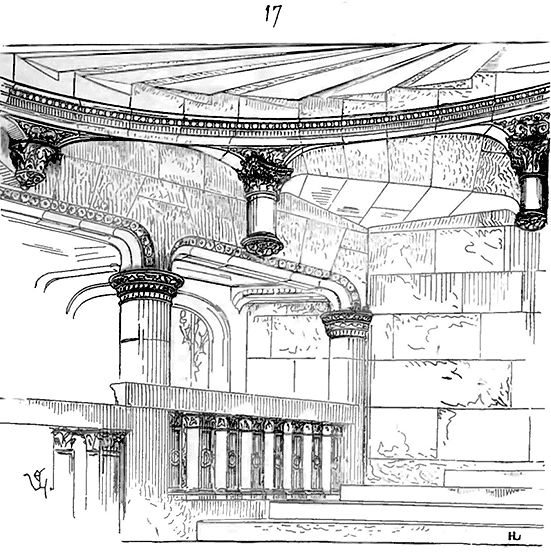

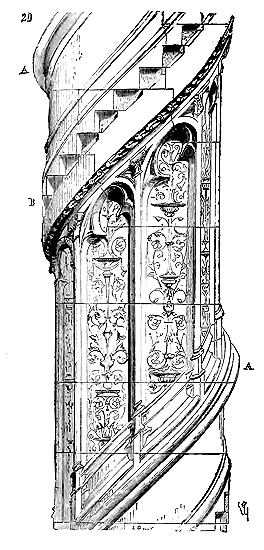

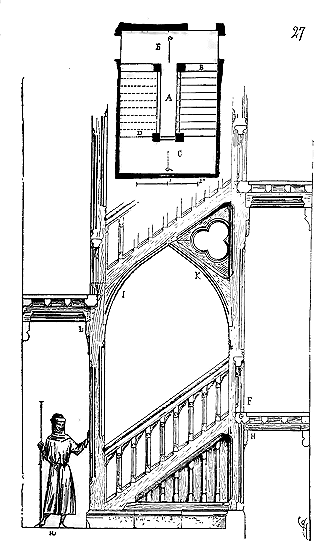

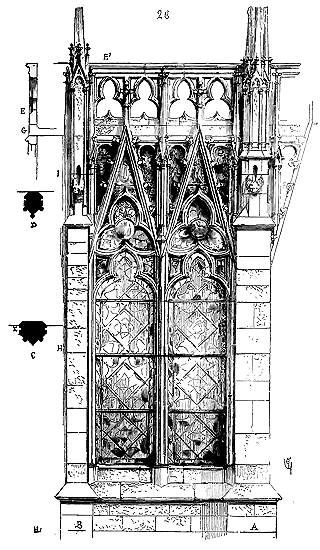

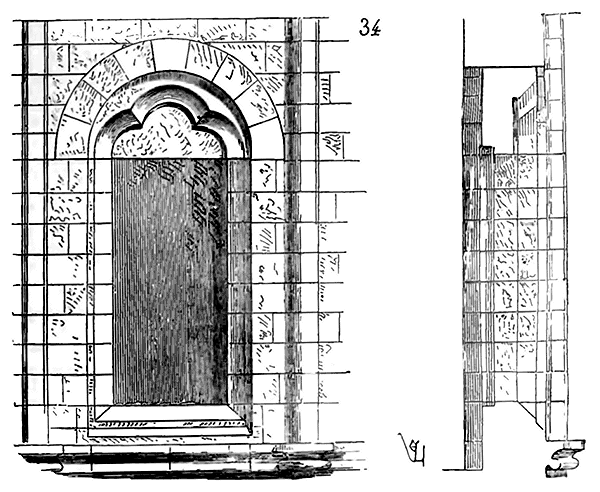

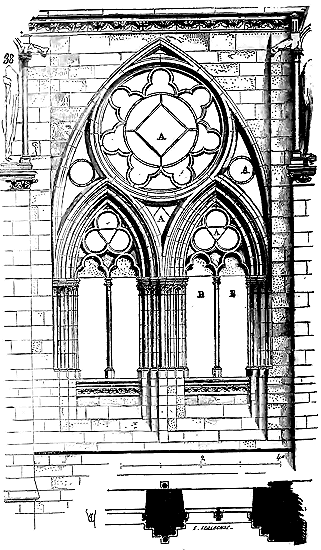

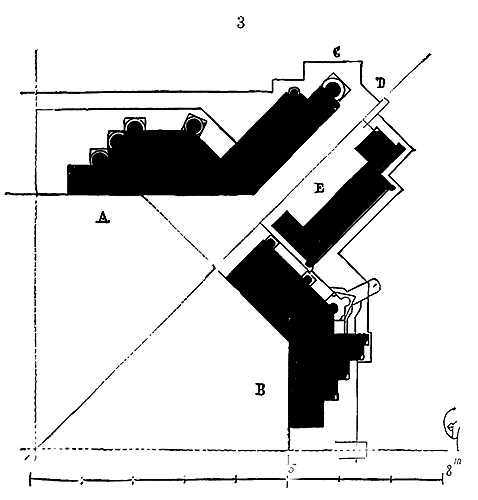

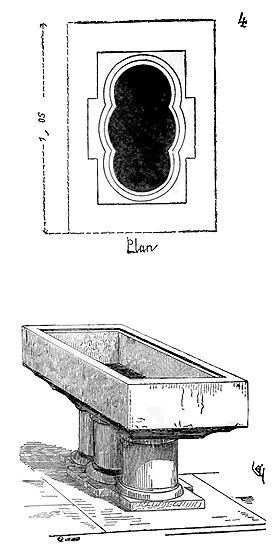

Les dais qui protégent les statues du XIIe siècle et du commencement du XIIIe, placées dans les ébrasements des portails, sont taillés sur un modèle différent. Chaque statue possède son cul-de-lampe et son dais particuliers. Cependant il est à cette règle une exception fort remarquable à la porte de la Vierge de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris. Les statues qui décorent les deux ébrasements de cette porte sont surmontées d'une série de dais tous pareils qui forment au-dessus de la tête de ces statues un abri d'un style peu commun. La sculpture de la porte de la Vierge est, d'ailleurs, empreinte d'un caractère original, et nous ne connaissons rien de cette époque (1215 à 1220) qui puisse lui être comparé comme grandeur de composition et comme beauté d'exécution. Voici (4) comment sont disposés ces dais formant une sorte d'entablement au-dessus des chapiteaux des colonnettes placées entre et derrière les statues, et ne se confondant pas avec ces chapiteaux mêmes, ainsi que cela se pratiquait alors.

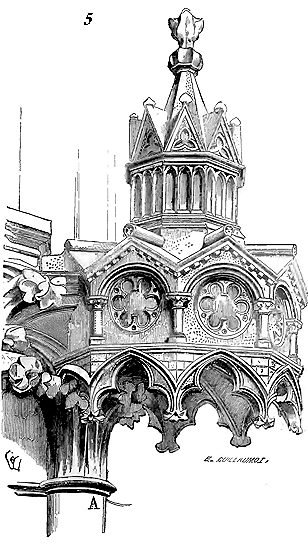

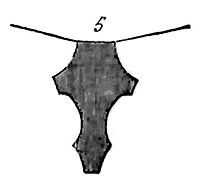

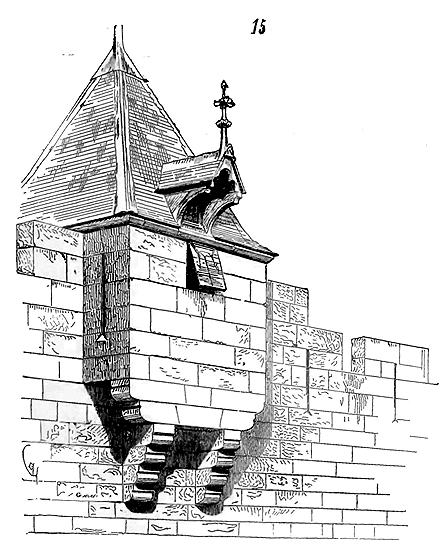

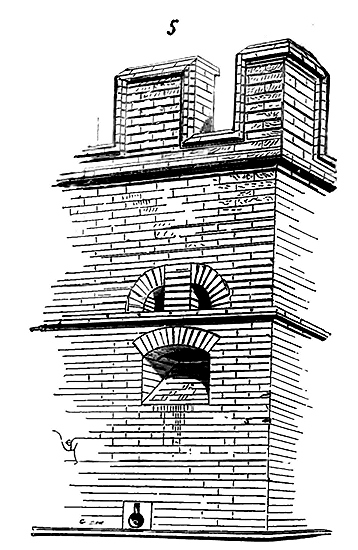

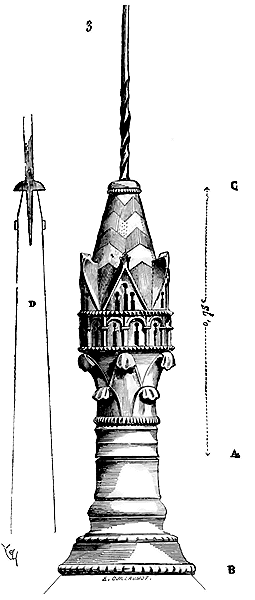

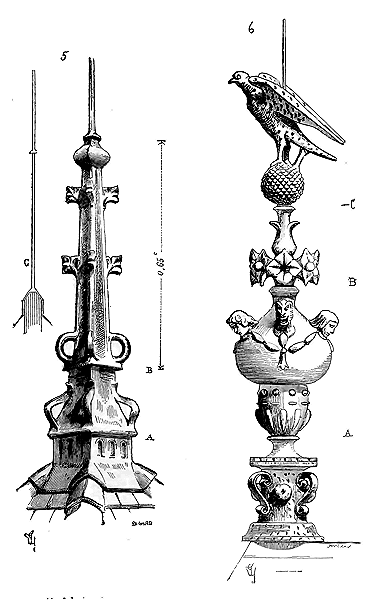

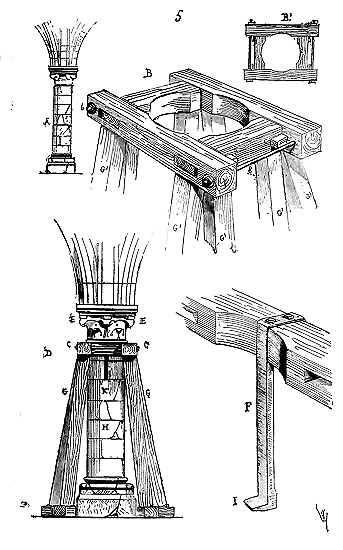

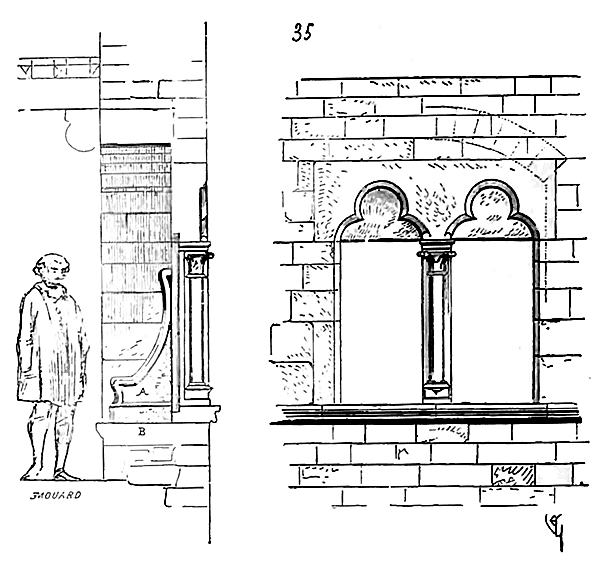

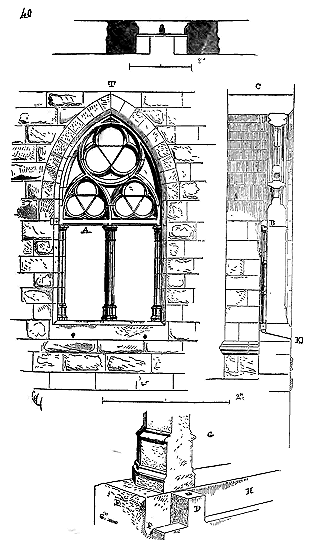

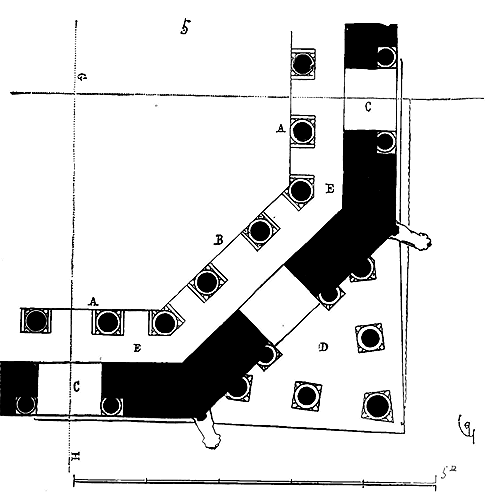

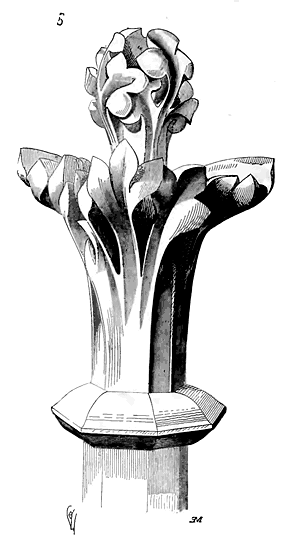

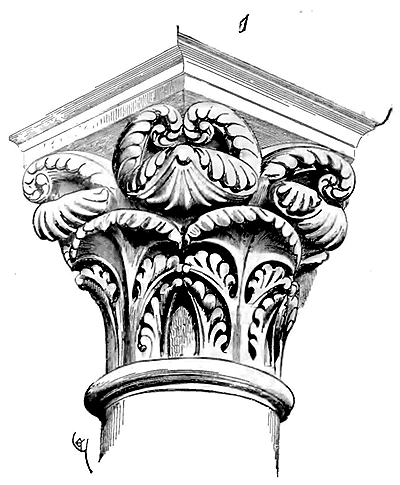

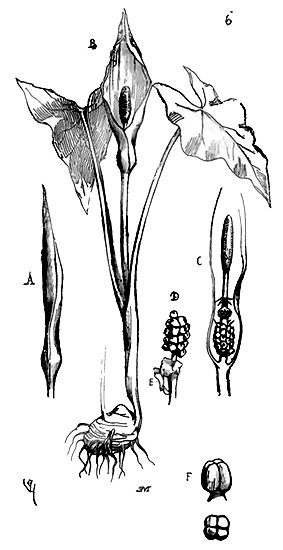

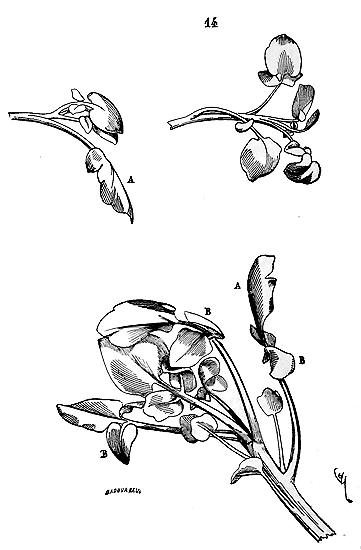

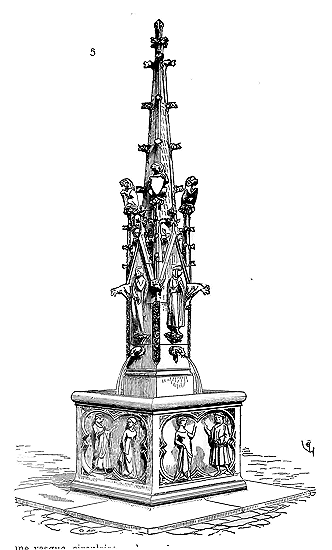

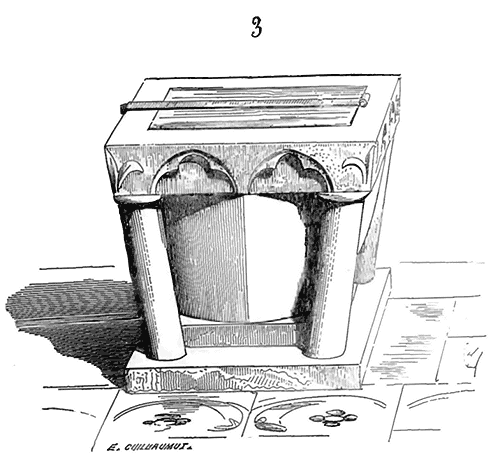

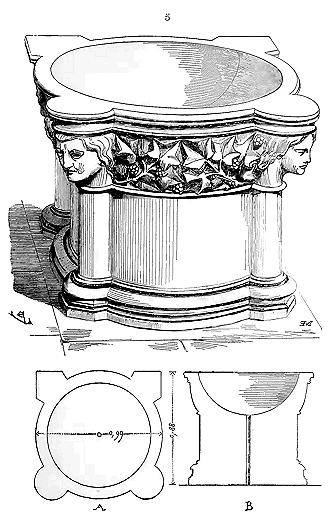

Les monuments religieux de la Bourgogne sont presque tous dépouillés de leurs statues extérieures. Dans cette province, la révolution du dernier siècle a mutilé les églises avec plus d'acharnement que dans l'Île-de-France et les provinces de l'Ouest. Jetant bas les statues, la rage des iconoclastes n'a pas respecté davantage ce qui les accompagnait, et les sculptures des portails ont été non-seulement brisées, mais coupées au ras des murs, ainsi qu'on peut le voir à Semur, à Beaune, à Notre-Dame de Dijon. Le peu de dais qui restent du commencement du XIIIe siècle, dans cette province, font regretter qu'on les ait presque partout détruits, car ces rares exemples sont admirablement composés et sculptés. On en jugera par l'exemple que nous donnons ici (5), et qui provient du portail de la petite église de Saint-Père-sous-Vézelay. Ce dais était peint comme toute la sculpture du portail. La statue était adossée à la colonnette A, dont le chapiteau est pénétré par le dais.

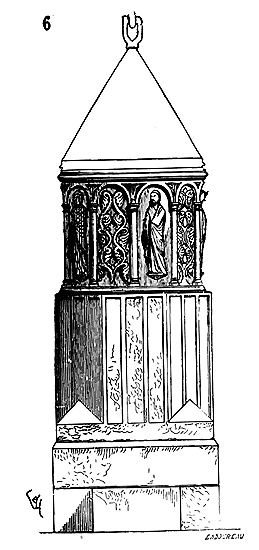

À cette époque déjà, les dais bourguignons sont surmontés d'édicules en forme de pyramide ou de tour, posés sur l'assise engagée dans la bâtisse. Cette superfétation ne se trouve que plus tard dans les édifices de l'Île-de-France et de la Champagne.

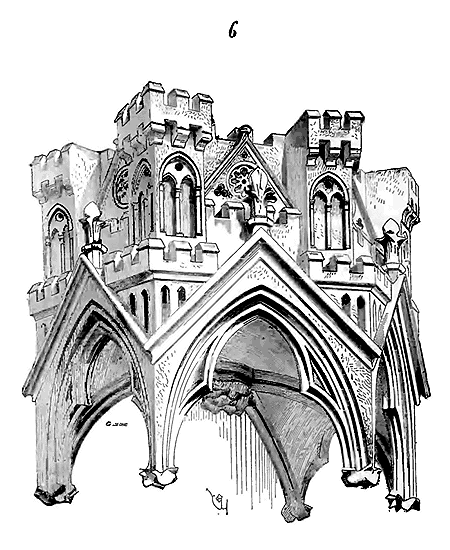

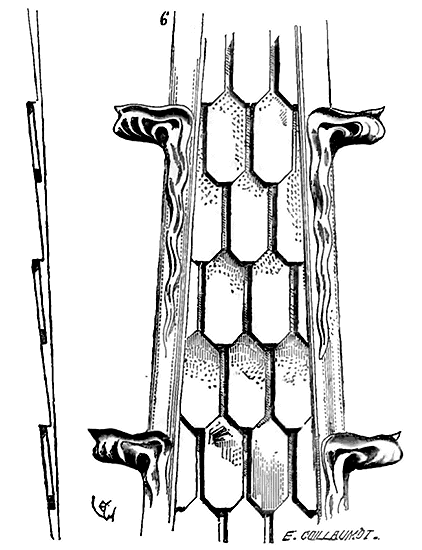

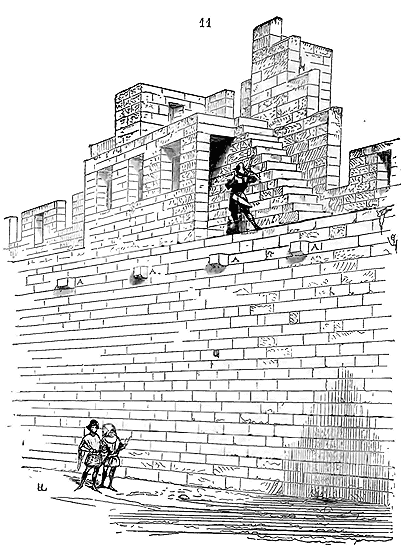

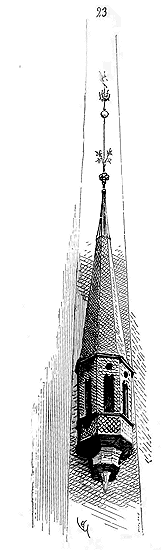

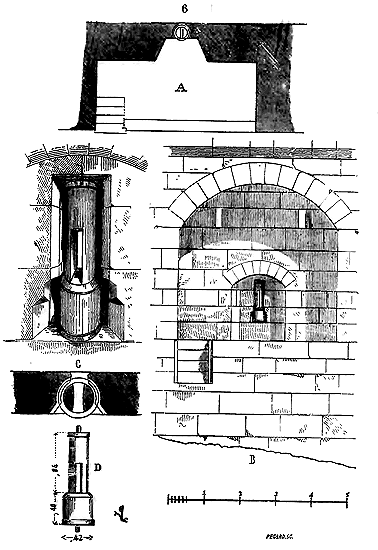

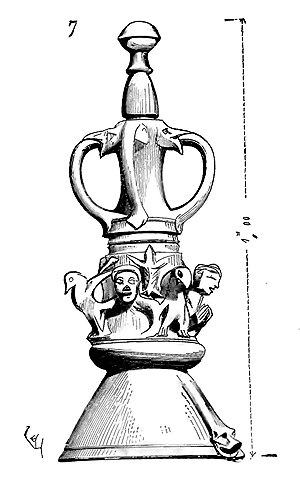

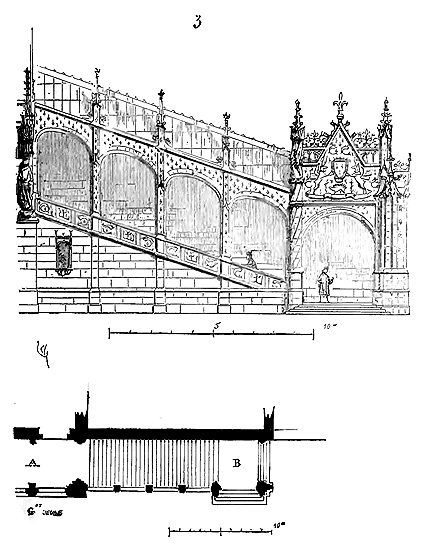

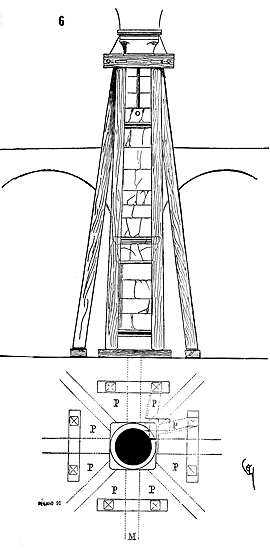

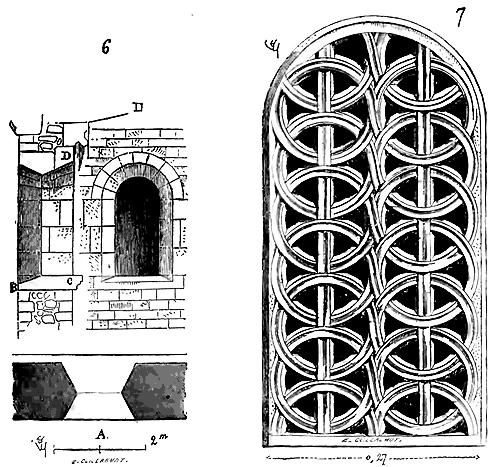

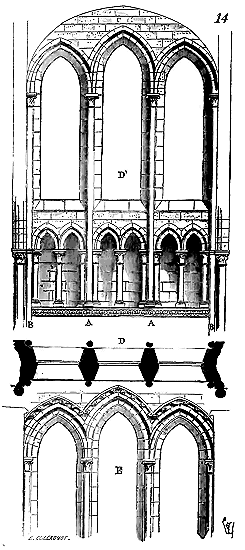

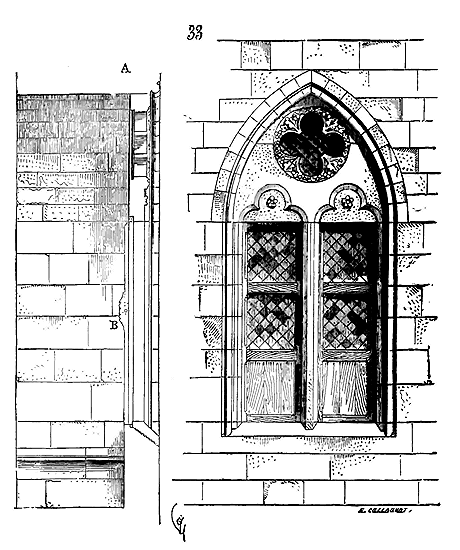

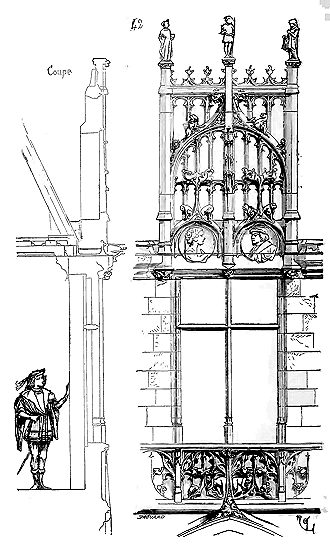

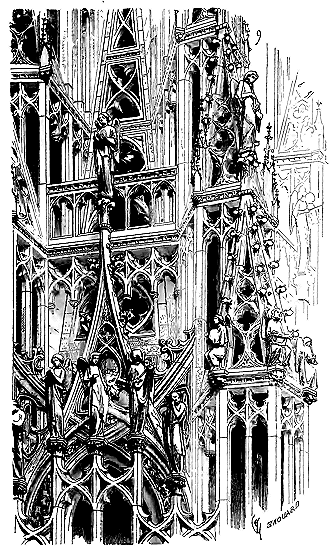

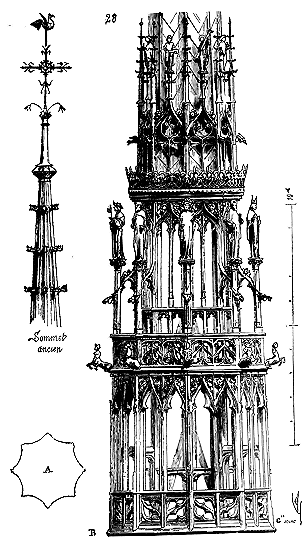

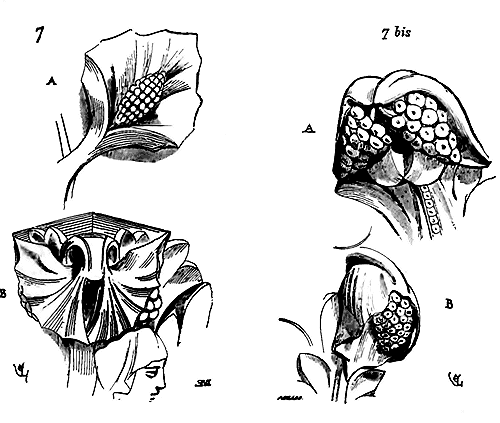

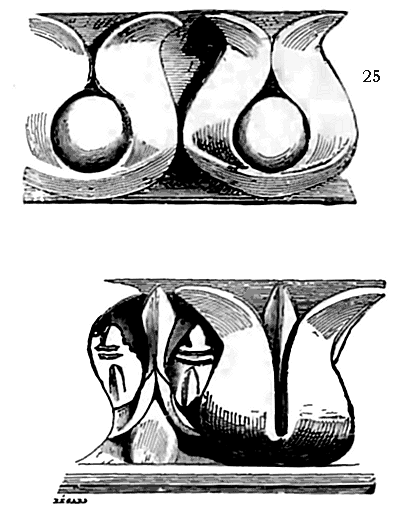

Vers le milieu du XIIIe siècle, au moment où l'architecture devient plus délicate, l'ornementation plus fine, les dais sont souvent d'une extrême richesse de sculpture; alors ce sont de petits châteaux couronnés de tours crénelées, avec leur donjon. À l'intérieur de la Sainte-Chapelle de Paris, au-dessus des douze apôtres adossés aux piliers, on voit des dais crénelés dont les tourelles sont percées de fenêtres remplies de verres bleus ou rouges. Mais les dais les plus remarquables, en ce genre, que nous connaissions, existent au-dessus des figures de la porte du nord de la cathédrale de Bordeaux (6) 1.

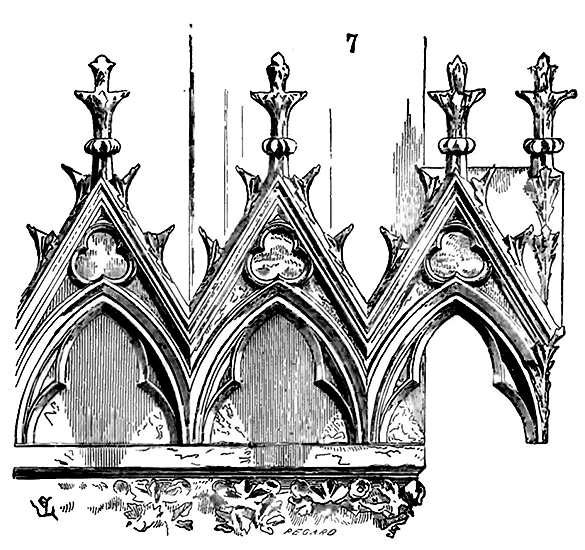

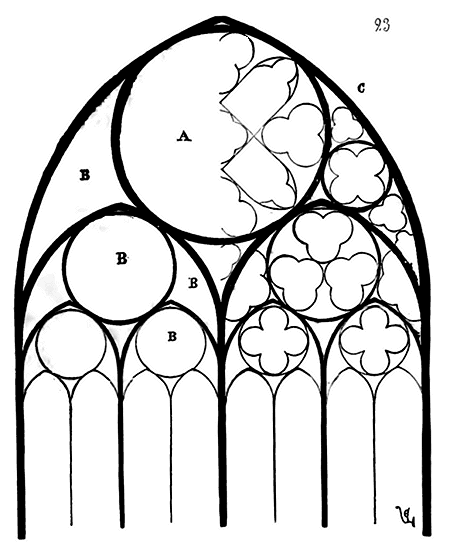

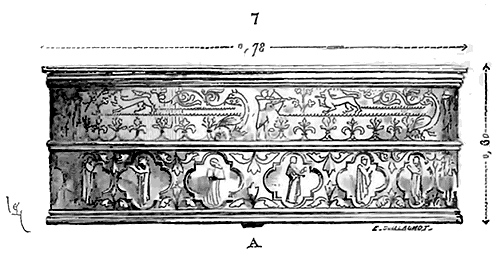

Jusqu'à cette époque, ainsi que nous l'avons fait remarquer tout à l'heure, les dais d'une même ordonnance de statues juxtaposées sont variés dans leur forme et leur dimension; mais, à dater du milieu du XIIIe siècle, les dais d'une même rangée de figures sont habituellement semblables et forment une ceinture d'arcatures uniformes, ainsi qu'on le peut voir au portail occidental de la cathédrale de Reims (7); cependant ils ne sont pas encore surmontés de hautes pyramides, si ce n'est en Bourgogne, où l'on voit déjà, au milieu du XIIIe siècle, quelques dais terminés en façons de pinacles ou clochetons.

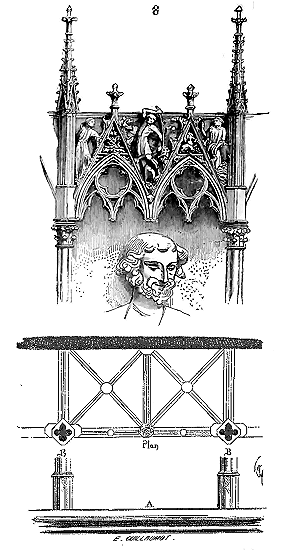

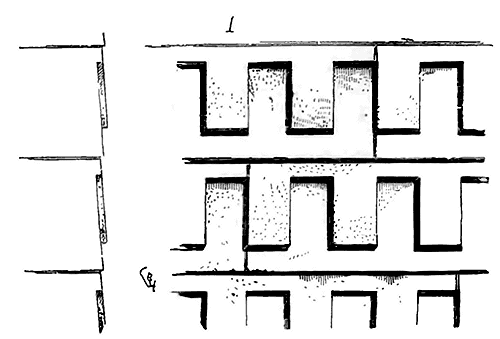

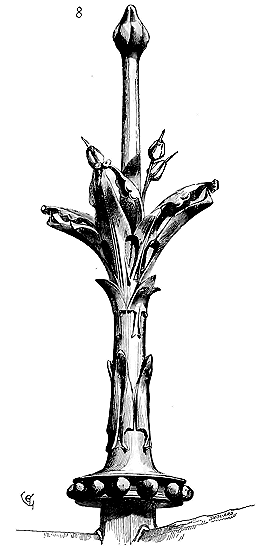

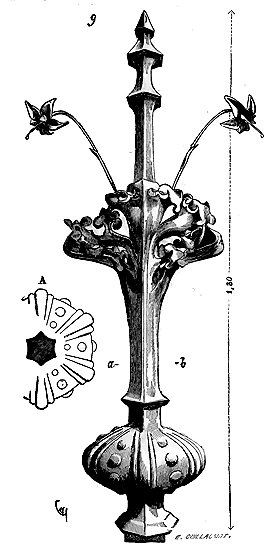

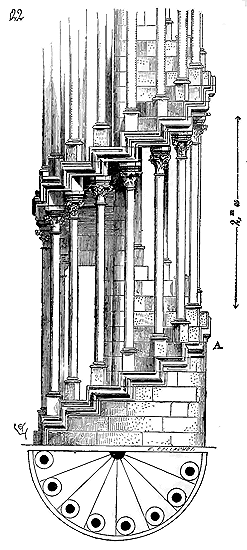

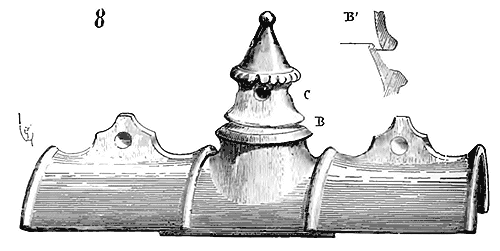

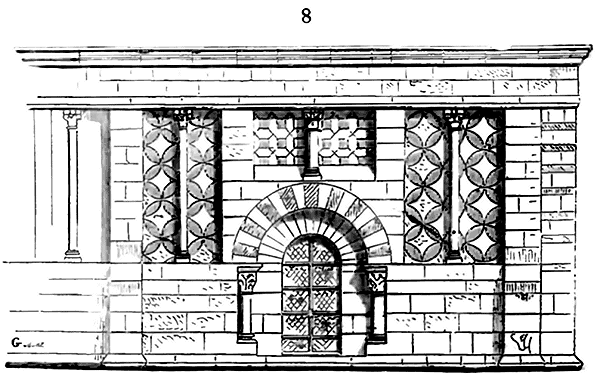

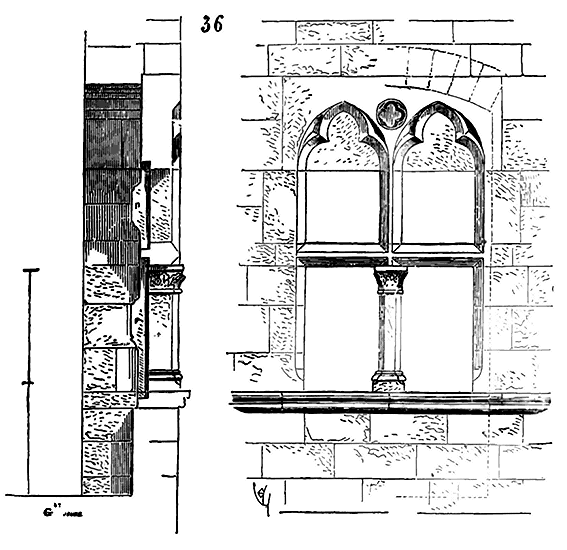

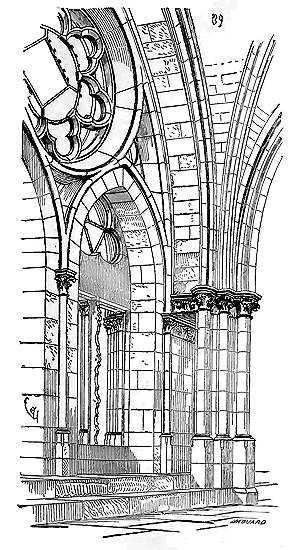

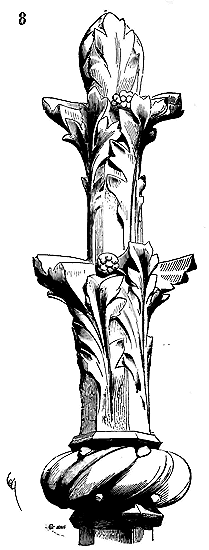

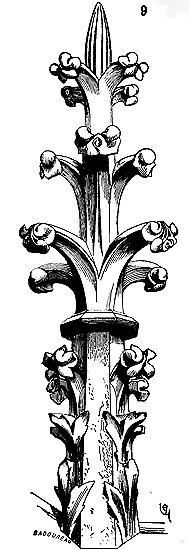

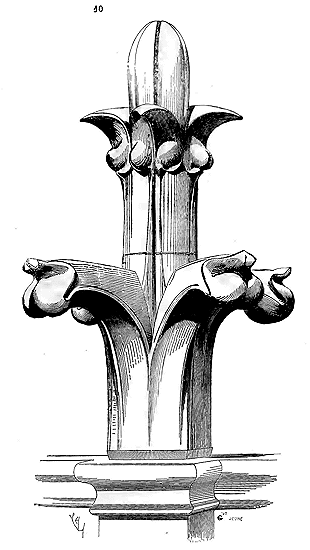

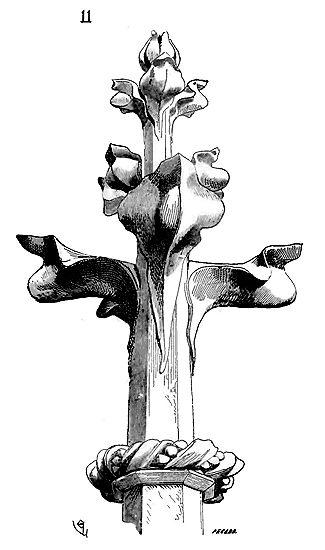

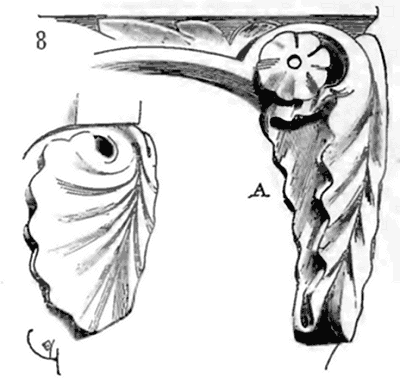

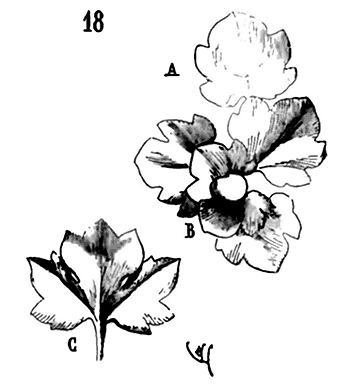

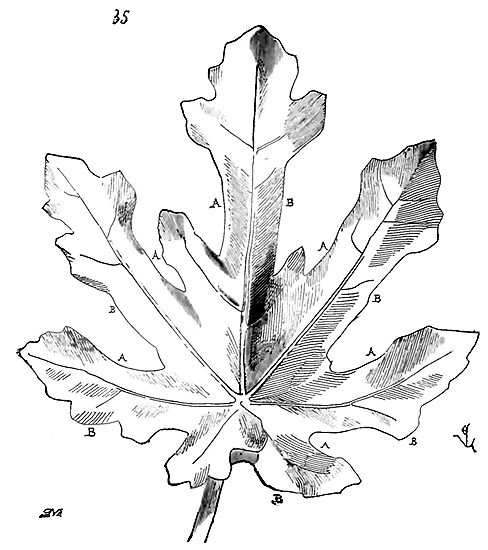

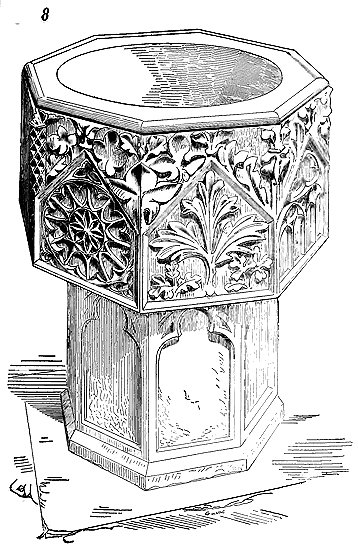

Pendant le XIVe siècle les dais prennent beaucoup d'importance, se couvrent de détails, sont taillés en forme de petites voûtes précieusement travaillées; quelquefois, dans les ébrasements des portails, sous les porches, ils figurent une arcature saillante découpée, portée de distance en distance sur des pilettes très-déliées, entre lesquelles sont alors posées les figures. On voit des pinacles ainsi disposés sous le porche occidental non-terminé de l'église Saint-Urbain de Troyes (8), sous le porche de l'église de Semur en Auxois. Alors, au lieu de poser sur des culs-de-lampe, les statues sont debout, sur une saillie continue A, recevant les pilettes B, figure 8; elles s'abritent ainsi sous une galerie profonde, peuvent prendre des mouvements variés, se toucher, faire partie d'une même scène, comme l'Adoration des Mages, la Présentation au temple, le Baptême de Jésus-Christ, etc. Cette disposition nouvelle se prêtait au sentiment dramatique que cherchait déjà la statuaire à cette époque.

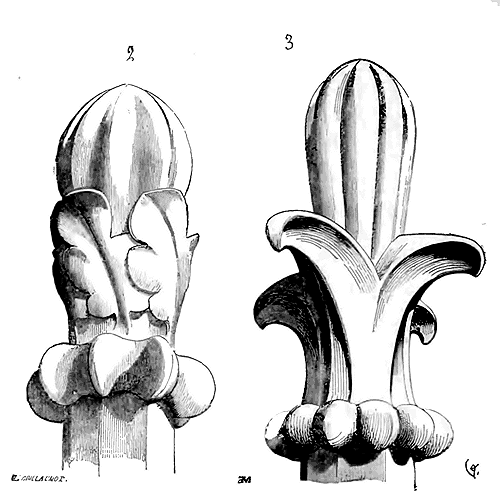

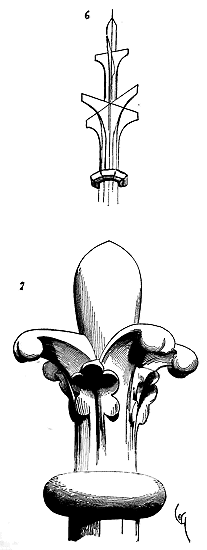

Au-dessus des statues isolées, posées soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des édifices, au XIVe siècle, les dais sont généralement surmontés de riches pyramides à jour qui n'offrent rien de particulier et ressemblent à toutes les terminaisons des clochetons d'alors (voyez PINACLE).

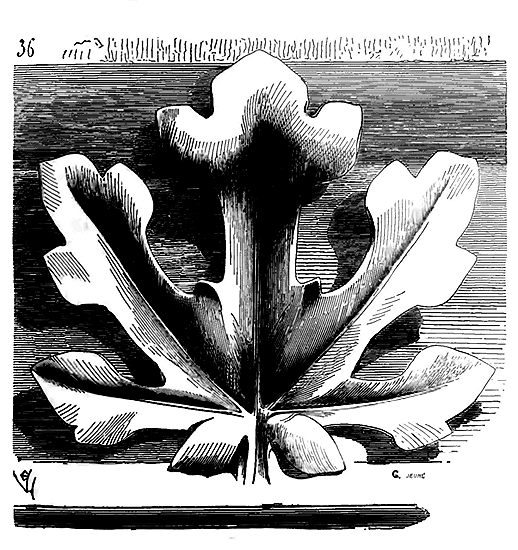

Sans changer notablement les formes de ces dais du XIVe siècle, le XVe siècle ne fait que les exagérer; les dais se voient encore dans l'architecture du XVIe siècle au-dessus des figures; ils sont refouillés à l'excès, couverts de détails sans nombre: tels sont ceux du portail de la cathédrale de Tours, ceux de l'église de Saint-Michel de Dijon. Il paraît inutile de donner des exemples de ces derniers détails qui sont entre les mains de tout le monde. Les stalles en bois des choeurs des églises étaient surmontées de dais qui préservaient les religieux du froid. Ces dais ont une grande importance comme ouvrage de menuiserie (voyez STALLE). Quelquefois des statues assises du Christ ou de la sainte Vierge, dépendant de retables ou posées dans les tympans des portails ou même des pignons d'églises, sont sculptées sous un dais porté sur des colonnes, disposé comme un cyborium. Ces sortes de couronnements accompagnant des figures sacrées méritent toute l'attention des artistes, car ils fournissent des exemples de ces décorations intérieures de sanctuaires, détruites en France, aujourd'hui, sans exception. Un retable fort curieux, du commencement du XIIe siècle, et qui fut, il y a quelques années, l'objet d'un procès entre l'État et un conseil de fabrique qui avait vendu cet objet à un marchand de curiosités (procès gagné par l'État, et à la suite duquel le bas-relief fut réintégré dans l'église de Carrières-Saint-Denis, près Paris), se compose de trois sujets: d'une Annonciation, d'un Baptême de Jésus-Christ, et, au centre, d'une figure assise de la Vierge tenant l'Enfant sur ses genoux. La Vierge est surmontée d'un dais figurant la Jérusalem céleste, porté sur deux colonnes (9).

À la cathédrale de Chartres, dans le tympan de la porte de droite du portail royal, on voit aussi une Vierge dans la même attitude, surmontée d'un dais. À la cathédrale de Paris, la porte Sainte-Anne présente au sommet de son tympan un dais magnifique protégeant la statue assise de la Mère de Dieu. L'article ARCHE d'alliance, du Dictionnaire, donne un dessin du dais posé au-dessus de la statue adossée au trumeau de la porte de la Vierge (même édifice).

Note 1: (retour) Cette porte se trouve aujourd'hui engagée dans une sacristie, toute la sculpture en est fort belle; les statues des douze apôtres ont été enlevées de cette porte et sont déposées depuis peu dans la cathédrale.

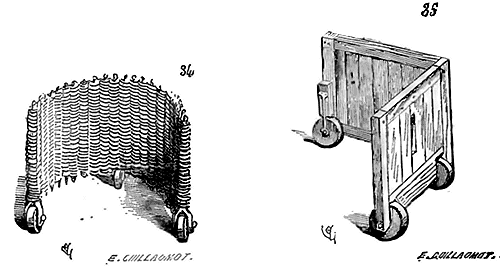

DALLAGE, s. m. De tout temps et dans tous les pays on a employé, pour revêtir les aires des rez-de-chaussées, soit dans les édifices publics, soit dans les habitations particulières, des pierres plates, dures, polies, jointives, sans ordre ou avec symétrie. La plupart des carrières de pierres calcaires possèdent des bancs supérieurs minces, d'une contexture compacte, propres à ce genre de pavage. Les Romains avaient employé comme dallages des matières précieuses telles que le marbre, le porphyre, le granit, le jaspe même, et cela avec une prodigalité singulière. Il existe encore quelques-uns de ces dallages qui se font remarquer par la grande et simple ordonnance du dessin et la beauté des matières employées: tels sont les dallages du Panthéon de Rome, de la basilique du Forum de Trajan. Les architectes du moyen âge ne possédaient pas, comme les Romains, ces matières précieuses, et les eussent-ils possédées, qu'ils n'avaient plus les facilités pour les tailler en grands morceaux et les polir. Lorsqu'ils voulurent décorer les aires des édifices, ils adoptèrent donc des moyens plus simples et surtout moins dispendieux. Dès l'époque byzantine les Grecs avaient essayé de décorer les surfaces planes, verticales ou horizontales de leurs monuments au moyen d'incrustations de marbres de couleur ou de mastics colorés dans des plaques de marbre blanc ou de pierre calcaire. On obtenait ainsi des dessins d'une grande richesse, très-variés et très-fins, avec des matières faciles à se procurer; ce n'était plus qu'une affaire de main-d'oeuvre. Ces procédés furent employés en France dès le XIIe siècle, et peut-être même avant cette époque, bien que les exemples nous manquent absolument. Grégoire de Tours parle de pavages d'églises d'une grande magnificence; mais il est à croire que ces dallages étaient faits conformément aux procédés antiques, peut-être même avec des débris de monuments romains, ou se composaient de grossières mosaïques comme on en trouve encore un si grand nombre sur la surface de la France (voyez MOSAÏQUE).

Pendant le moyen âge, en France, la mosaïque ne fut employée que très-rarement, et ces sortes de pavages, composés de petits morceaux de pierres dures formant des entrelacs, connus sous le nom d'opus Alexandrinum, si communs en Italie et en Sicile, ne se rencontrent qu'exceptionnellement; encore sont-ils évidemment importés d'Italie. On voit de ces pavages dans le sanctuaire de l'église abbatiale de Westminster, à Londres, et dans celui de l'église de Saint-Benoît-sur-Loire. Cette importation ne fut point imitée par nos architectes clercs ou laïques. Ceux-ci adoptèrent de préférence les dallages en pierre calcaire dure; et lorsqu'ils voulurent les décorer, ils gravèrent des dessins sur leur surface, qu'ils remplirent de plomb, ou de mastics colorés en noir, en vert, en rouge, en brun, en bleu clair ou sombre. Deux causes contribuèrent à détruire ces dallages: d'abord le passage fréquent des fidèles qui usaient leur surface avec leurs chaussures, puis l'usage admis généralement, à dater du XIIIe siècle, d'enterrer les clercs et même les laïques sous le pavé des églises. Ainsi beaucoup de dallages anciens furent enlevés pour faire place à des pierres tombales qui, à leur tour, composaient une riche décoration obtenue par les mêmes procédés de gravures et d'incrustations (voy. TOMBES).

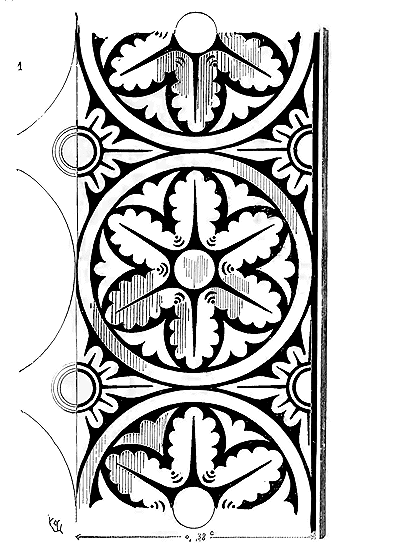

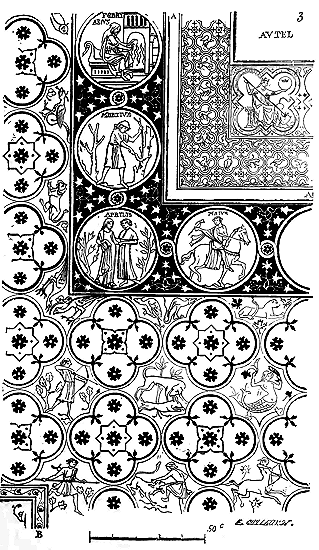

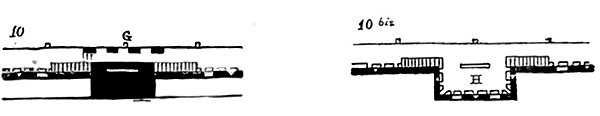

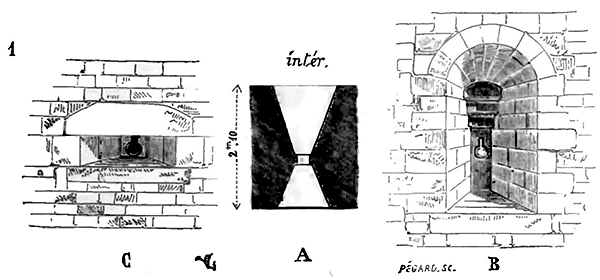

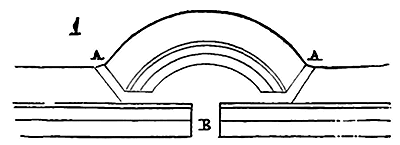

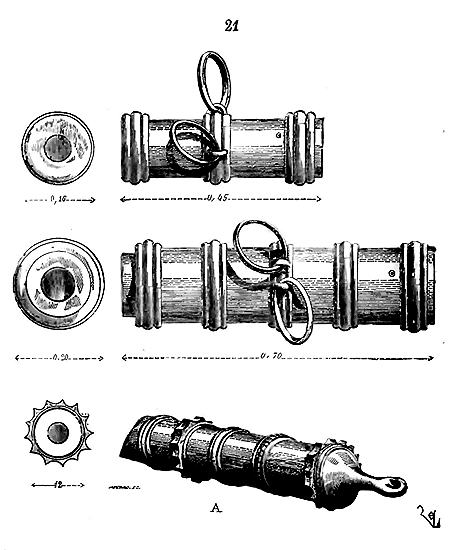

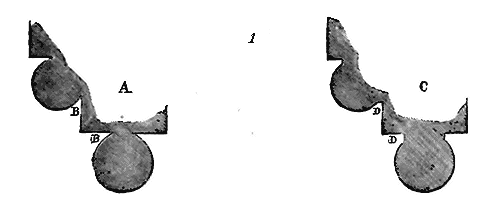

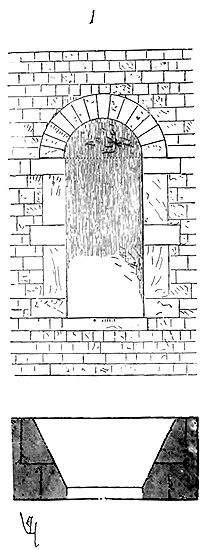

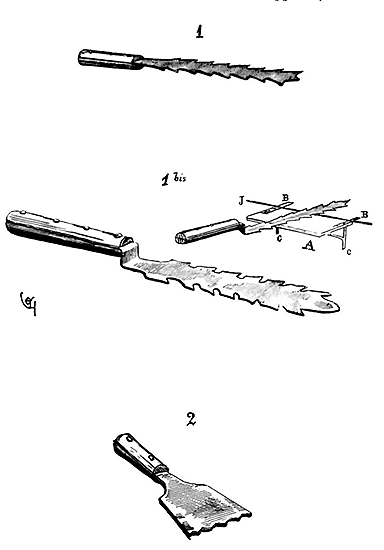

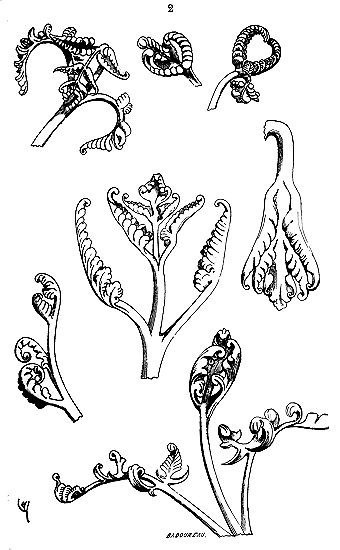

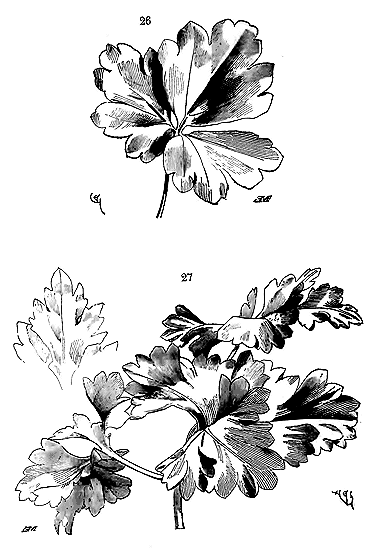

Les plus anciens fragments de dallages gravés que nous possédions proviennent de l'église de Saint-Menoux, près Moulins. Ces fragments (1 et 1 bis) datent du XIIe siècle; ils sont en pierre blanche incrustée d'un mastic résineux noir. Le morceau de dallage (fig. 1) formait le fond; celui (fig. 1 bis), la bordure.

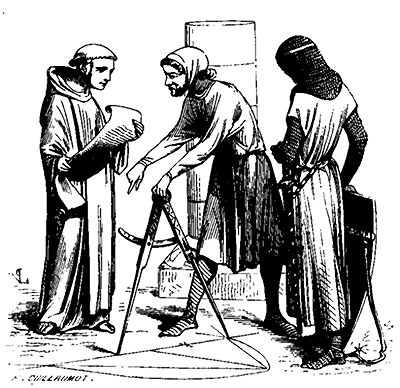

Les nombreux fragments de dallages gravés et incrustés que l'on voit encore dans l'ancienne cathédrale de Saint-Omer, et qui ont été publiés par M. E. Wallet 2, nous présentent le spécimen le plus complet de ces sortes d'ouvrages qui, autrefois, décoraient l'aire des choeurs et des chapelles absidales des principales églises de France. Ces fragments appartiennent évidemment à diverses époques 3; déplacés aujourd'hui, ils faisaient originairement partie des dallages du choeur et de plusieurs chapelles, et ne furent pas tous exécutés à la fois. Conformément à la méthode employée dans la sculpture du moyen âge, chaque dalle, sauf quelques exceptions, inscrit un dessin complet, et l'ensemble de la composition était obtenu au moyen de la juxtaposition de ces dalles. Ainsi le dallage était travaillé et terminé à l'atelier avant la pose. Les dessins sont très-variés; plusieurs de ces dalles, qui appartiennent à la fin de la première moitié du XIIIe siècle, représentent des guerriers à cheval, couverts seulement de l'écu et tenant un pennon à leurs armes. Quelques inscriptions se lisent encore autour des figures et indiquent que ce pavage a été fait au moyen de dons, chaque dalle ayant été donnée par le personnage représenté.

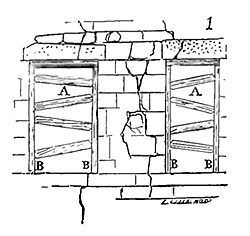

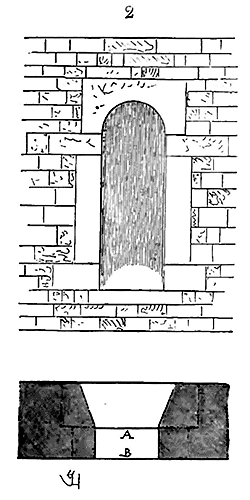

Voici (2) l'une de ces pierres gravées, autour de laquelle on lit cette inscription:

+ EGIDIUS FILIUS FULCONIS DE SANCTA ALDEGUNDE DEDIT ISTUM LAPIDEM IN HONORE BEATI AUDOMARI.

Les fonds sont bruns ainsi que l'inscription, et les traits de la figure et du cheval sont rouges. D'autres plaques de pierre provenant de la même décoration composée d'une réunion de carrés représentent des figures grotesques, des ornements, des personnages assis sur un trône. Une suite de dalles d'une dimension plus petite, et qui paraissent appartenir au commencement du XIIIe siècle, représentent les Arts libéraux, un zodiaque avec les travaux de l'année 4. Une troisième série nombreuse de petits carreaux de pierre renferme un nombre considérable d'animaux fantastiques et d'ornements d'un beau caractère dont le dessin remonte à la fin du XIIe siècle ou au commencement du XIIIe. M. E. Wallet 5 a essayé de reconstituer les compositions d'ensemble de ces dalles, et il les sépare au moyen de bandes formées de petits carreaux de marbre noir. Nous ne pensons pas que cette restauration puisse être admise, d'abord parce que, dans les dallages gravés dont nous possédons des ensembles encore existants, comme ceux de Saint-Nicaise de Reims, de Saint-Denis et de Canterbury, on ne trouve rien qui justifie cette hypothèse; puis, parce qu'en exécution le contraste de ces bandes pleines avec ces dessins déliés produit le plus fâcheux effet, ainsi que nous avons été à même de le reconnaître. Les bandes pleines, noires ou rouge sombre, se marient parfaitement avec les carrelages en terres cuites émaillées (voy. CARRELAGE) dont les tons sont vifs et brillants et qui sont de même matière que ces bandes; mais cette harmonie ne peut exister entre des pierres dont les fines gravures sont remplies de mastics colorés et des carreaux de marbre noir dont l'aspect est toujours dur et froid. Les bandes de carreaux noirs détruisent absolument l'effet des gravures. À défaut d'un grand nombre de monuments existants, nous possédons les dessins de feu Percier sur l'église abbatiale de Saint-Denis; ces dessins nous donnent une quantité de dallages composés de pierres gravées, et aucun de ces dallages ne présente de ces bordures ou encadrements de pierres de couleur; il est certain, au contraire, que les architectes ont voulu obtenir dans leurs dallages cette harmonie tranquille des tapis qui convient si bien à une surface horizontale faite pour marcher. Il est déplaisant de poser les pieds sur un pavé dont les tons violents font croire à des saillies et des creux; les artistes des XIIe et XIIIe siècles avaient assez l'instinct des effets de coloration dans les édifices, pour éviter ces défauts avec soin.

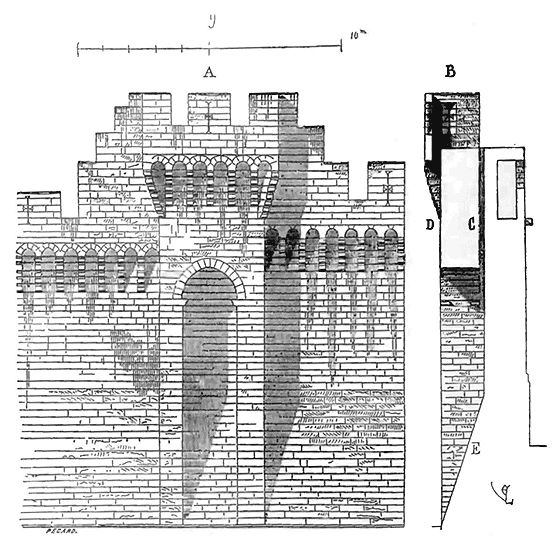

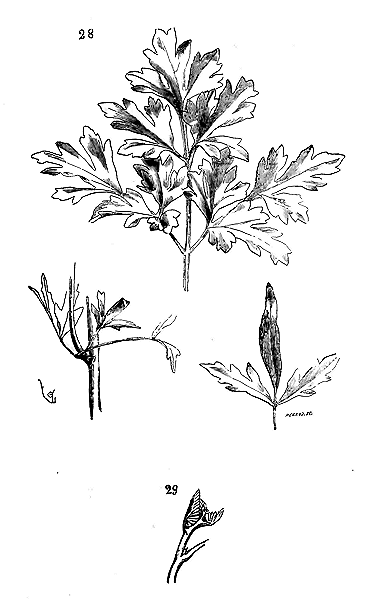

Les dallages gravés qui décoraient l'aire de plusieurs des chapelles absidales de l'église abbatiale de Saint-Denis en France étaient fort beaux. Ils existent encore en partie, ont été rétablis à leur ancienne place, ou sont reproduits dans l'Album de feu Percier.

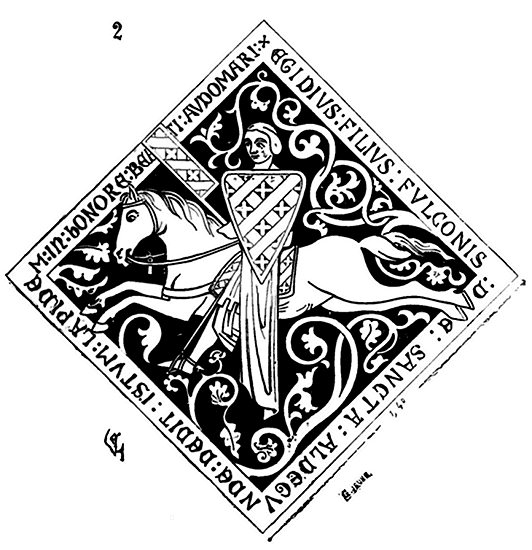

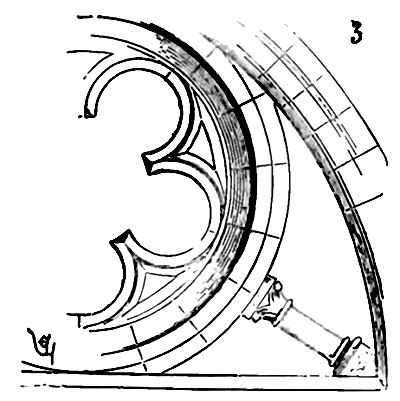

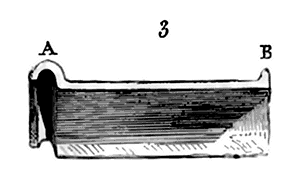

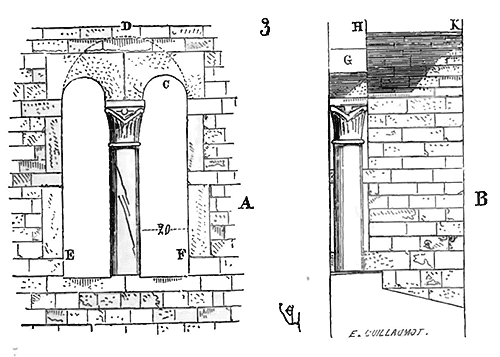

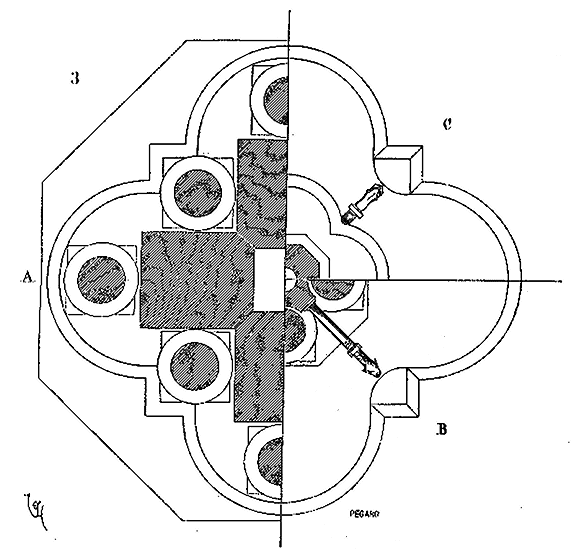

Nous donnons ici (3) une portion du dallage de la chapelle Sainte-Osmane. La marche de l'autel, dont notre planche laisse voir une portion en A, représente les quatre Vertus, avec un encadrement d'ornements très-délicats composés de quatre-feuilles contenant des animaux fantastiques.

Autour de cette marche, relevée de 0,14 c. au-dessus du pavé de la chapelle, se développent des sujets dans des médaillons circulaires représentant les travaux et plaisirs des douze mois de l'année (voy. ZODIAQUE). Cet encadrement, relevé par des fonds noirs, se détache sur un fond plus simple composé de grands quatre-feuilles avec rosettes, entre lesquels sont gravés des animaux symboliques, des chasses entremêlées de feuillages. Une fine bordure B encadre l'ensemble de cette composition. On remarquera combien l'aspect décoratif de ce riche dallage est délicat, sans être confus; l'artiste a eu le soin de faire les ornements de la marche de l'autel sur une échelle beaucoup plus petite que ceux du fond du dallage, afin de donner à cette marche relevée quelque chose de particulièrement précieux. À distance, le dessin général se comprend, et de près il attire les yeux par la combinaison gracieuse des gravures, qui sont toutes remplies de mastic noir. Quelquefois, comme dans la chapelle de Saint-Pérégrin de la même église, le dallage se compose d'un dessin uniforme entouré d'une bordure ou d'une inscription (4).

Ce dallage, dont nous donnons ci-contre un fragment au quart de l'exécution, est de même en liais. Le fond des fleurs de lis est noir, le fond des rosaces vert olive, les rosettes rouges ainsi que l'inscription; de petits cubes de verre dorés incrustés en A égayent l'ensemble de la coloration un peu sombre 6.

Les dessins des dallages de Saint-Denis sont d'une grande pureté; les figures sont tracées de main de maître et d'un style très-remarquable. Tous ces dallages appartiennent aux restaurations commandées par saint Louis dans l'ancienne abbatiale; c'est dire qu'ils datent du milieu du XIIIe siècle. Les gravures sont faites dans du liais (cliquart) fort dur, intaillées de cinq millimètres environ et remplies de mastics noir, rouge, vert sombre, bleu glauque et brun. Par places sont incrustées des plaques de verre coloré ou blanc verdâtre, peint et doré par-dessous en manière de fixés, ou encore de ces petits cubes de pâte dorée comme dans la figure précédente. Quelques-uns de ces beaux dallages ont été réparés et remis en place; leur effet est celui produit par un tapis d'un ton très-doux et harmonieux.

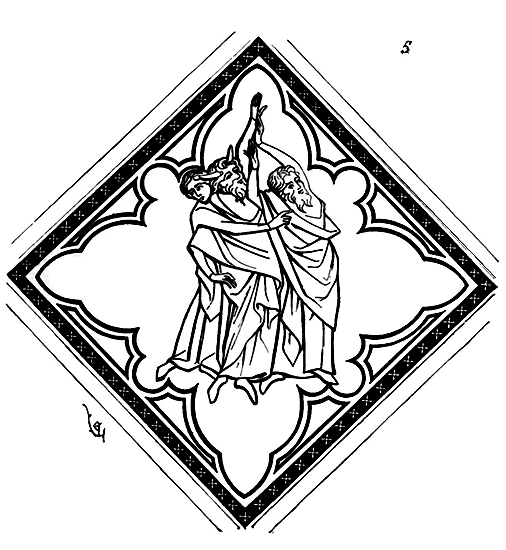

Il existe encore, dans l'église de Saint-Remy de Reims, une portion du dallage qui autrefois couvrait l'aire du choeur de l'église de Saint-Nicaise de la même ville. Ce dallage date des premières années du XIVe siècle et représente des scènes de l'Ancien Testament, inscrites dans des compartiments carrés (5). Chaque dalle porte un sujet, et celui que nous avons choisi figure Moïse, Aaron et Hur, pendant la bataille livrée par Israël contre Amalech 7. Là les traits gravés sont remplis de plomb sans autre coloration. Il n'est pas besoin de dire que ces sortes de dallages coûtaient fort cher, et qu'on ne pouvait les placer que dans des églises riches, dans les sanctuaires et quelques chapelles privilégiées. Souvent on se contentait de dallages unis ou composés de carreaux noirs et blancs. Alors les dessins sont variés, les carreaux à l'échelle du monument et généralement de petite dimension.

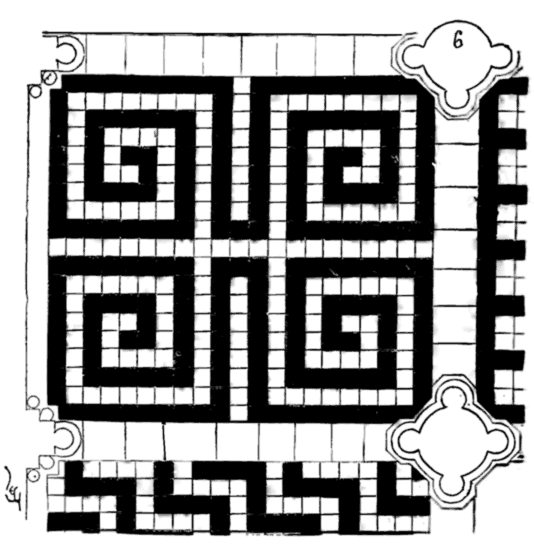

La cathédrale d'Amiens conserve encore presque tout son dallage du XIIIe siècle, qui ne consiste qu'en petites dalles carrées de 0,32 c. (un pied) de côté, noires et blanches, formant à chaque travée un dessin différent. Voici (6) une de ces combinaisons. Pour juger de l'effet de ce dallage, fort détérioré aujourd'hui, il faut monter dans les galeries et le regarder de haut et à distance; les compartiments sont très-heureusement combinés; dans la nef, ils étaient interrompus par un grand labyrinthe également formé de carreaux noirs et blancs (voy. LABYRINTHE). Ces dallages, d'une date ancienne, sont assez peu communs. On en trouve des débris d'une époque plus récente dans beaucoup de petites églises trop pauvres pour avoir pu remplacer ces anciens pavés.

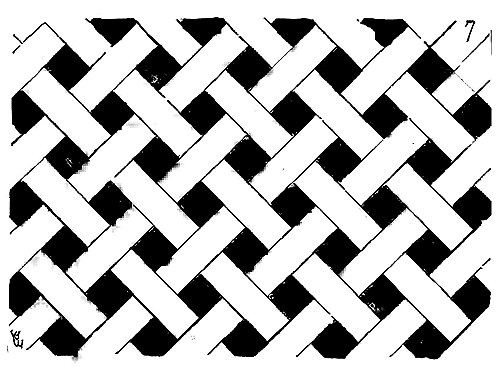

L'église d'Orbais (Marne) possède un dallage du XVe siècle (7), composé de petits carreaux de marbre noir de 0,14 c. de côté et de dalles barlongues blanches posées de façon à figurer une sorte de natte d'un bon effet. Ces dessins, si simples qu'ils soient, ne sont jamais vulgaires. Les dallages étaient employés non-seulement dans les édifices publics, mais aussi dans les habitations privées. La plupart des grand'salles des châteaux, des évêchés, des hôtels de ville étaient pavées en grandes dalles de pierre dure. Souvent même, dans les châteaux, ces dallages étaient décorés d'incrustations de pierres de couleur ou de mastics, ou encore les dalles alternaient avec les stucs peints.

Dans un compte de la construction du château de Bellver, dans l'île Mayorque 8, il est question des pavages de cette habitation seigneuriale, «faits de stucs composés de chaux vive, de plâtre et de grandes pierres mélangées de couleur; le tout si bien poli qu'on eût pu croire ces aires composées de marbre et de porphyre.» Les anciens avaient compris l'importance des pavages comme moyen de décorer les intérieurs des édifices, et le moyen âge ne fit que suivre et perpétuer cette tradition. En effet, il faut avoir perdu le sens décoratif, dirons-nous, pour souffrir, dans un intérieur décoré de sculptures, de peintures et de vitraux colorés, des dallages gris, uniformes de ton, qui, par la surface étendue qu'ils occupent, prennent une valeur telle que toute ornementation des parements, si riche qu'elle soit, est détruite, ou tout au moins refroidie. Les dallages colorés sont une des plus splendides et plaisantes décorations qu'on puisse imaginer. En France comme en Italie, le moyen âge ne manqua jamais d'employer cette sorte de décoration trop rarement appliquée aujourd'hui 9.

Note 2: (retour) Descript. du pavé de l'ancienne cathéd. de Saint-Omer. 1847.

Note 3: (retour) M. Vitet, dans un rapport au ministre de l'intérieur (1830), regarde ces dalles comme appartenant à la fin du XIIe siècle. M. Hermand ne les croit pas antérieures à 1260. Le fait est qu'elles n'appartiennent pas toutes à la même époque; quelques-unes de ces dalles ont tous les caractères du dessin du commencement du XIIIe siècle; d'autres sont plus récentes.

Note 4: (retour) Dans la cathédrale de Canterbury, on voit encore un zodiaque ainsi gravé sur les dalles du choeur, qui date du XIIIe siècle.

Note 5: (retour) Pl. VIII.

Note 6: (retour) Ces cubes de verre sont fabriqués comme ceux que l'on trouve dans toutes les mosaïques italiennes du XIIIe siècle (dites byzantines), c'est-à-dire que la feuille d'or posée sur une pâte est garantie par une couverte très-mince en verre.

Note 7: (retour) Voy. Saint-Remy de Reims, dalles du XIIIe siècle, pub. par M. P. Tarbé. Reims, 1847.

Note 8: (retour) Ce compte commence au 1er avril 1309 et se termine à la fin de décembre de la même année. (Voy. les Mélanges géog. et hist. de Jovellanos; édit. de 1845. Madrid, t. III.)

Note 9: (retour) Ce n'est que depuis le dernier siècle que l'on a cessé d'employer les dallages colorés dans les édifices, et, sous Louis XIV encore, de magnifiques pavages ont été exécutés; nous citerons entre autres ceux de la grande chapelle de Fontainebleau et du choeur de la cathédrale de Paris: ce dernier est un chef-d'oeuvre. Il est restauré et replacé.

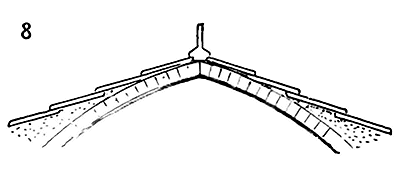

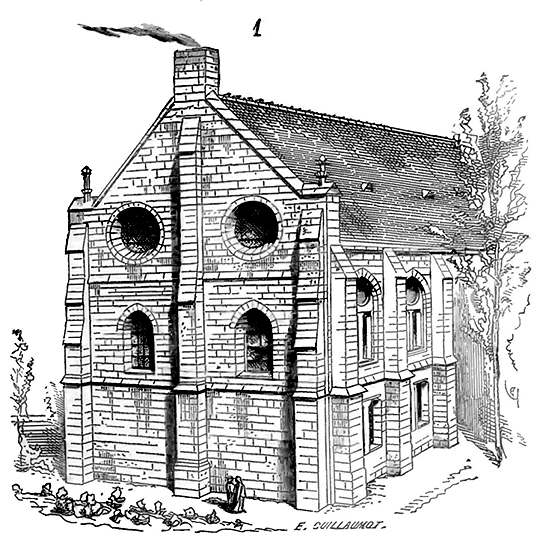

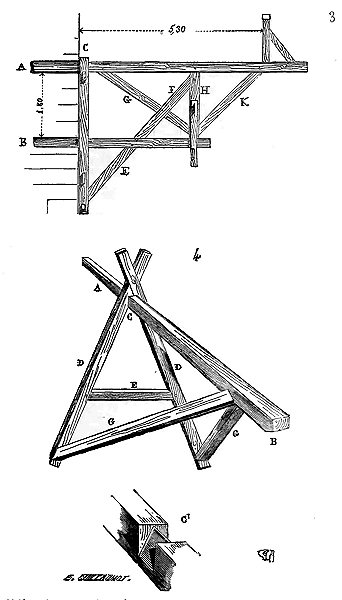

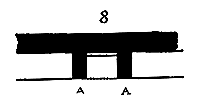

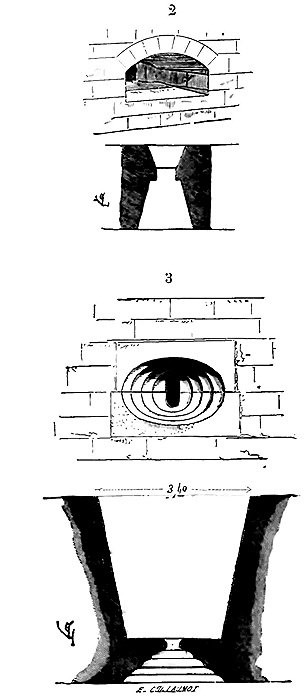

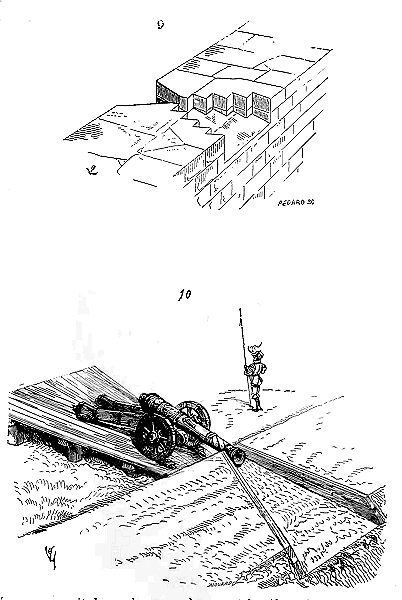

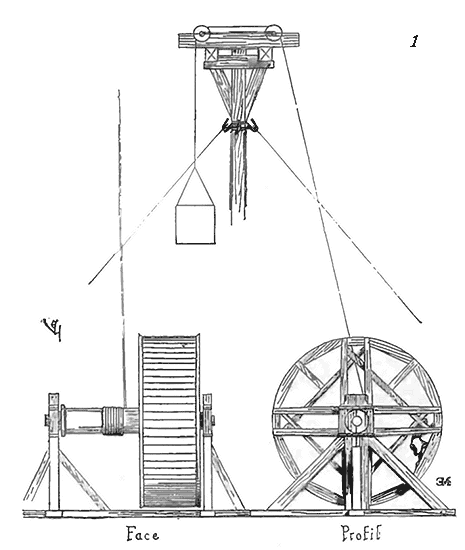

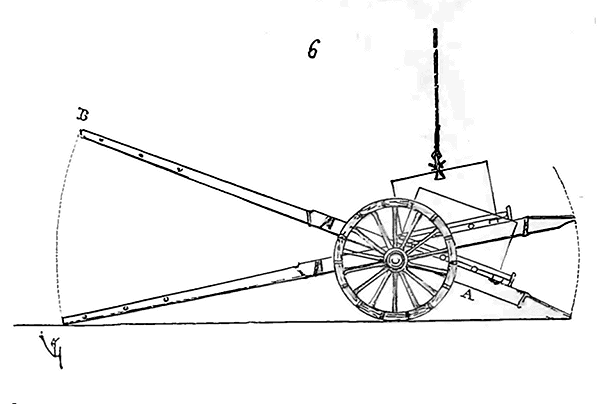

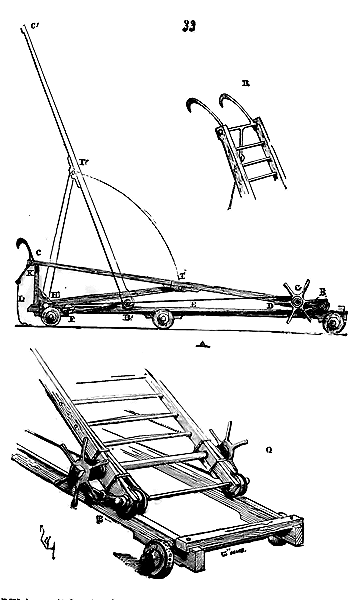

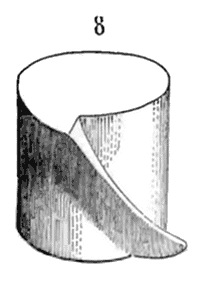

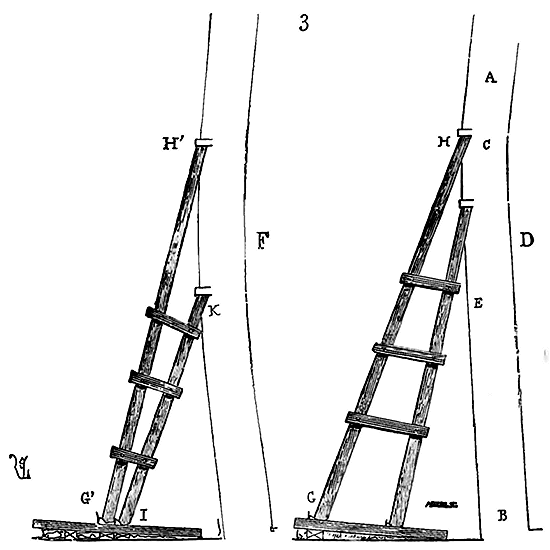

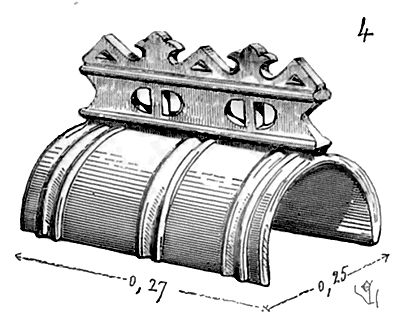

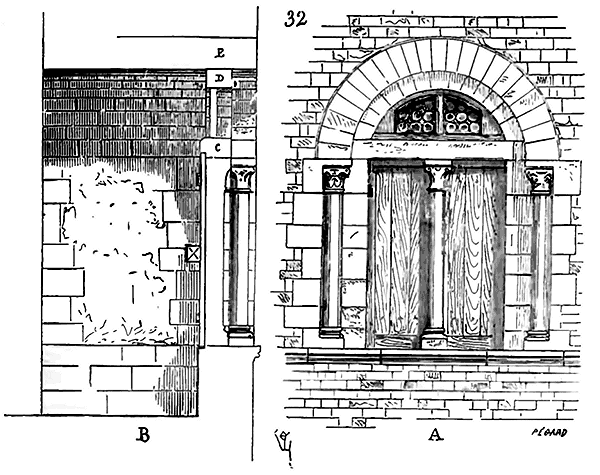

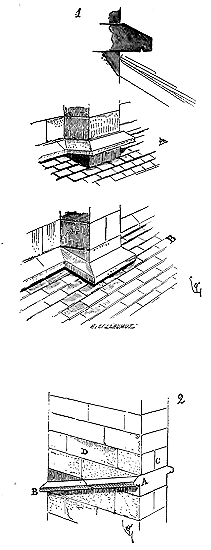

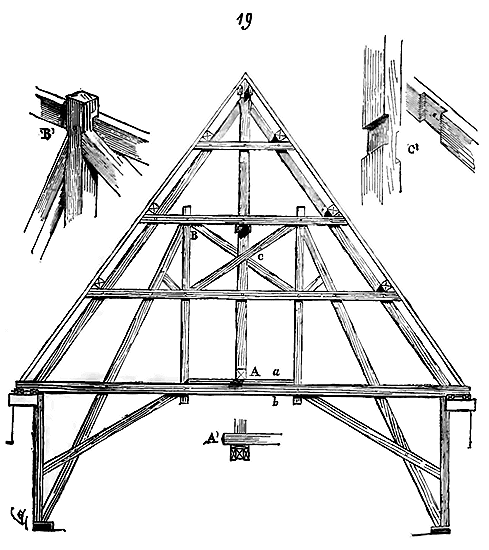

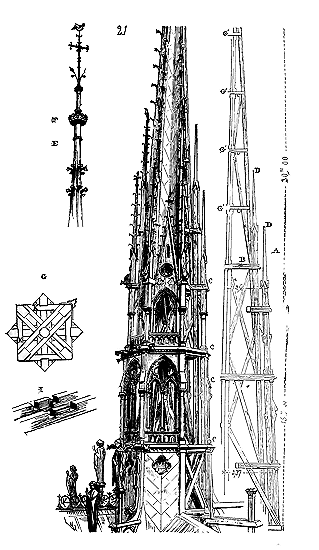

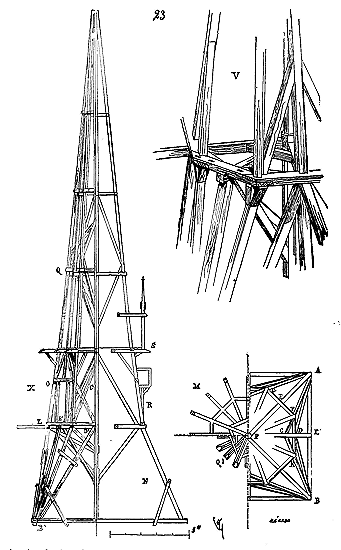

DALLAGE employé comme couverture. Lorsqu'on eut l'idée de remplacer les charpentes qui couvraient les salles et les vaisseaux par des voûtes, on pensa d'abord à protéger l'extrados de ces voûtes par des dalles ou de grandes tuiles posées à bain de mortier; ce système de couverture s'appliquait parfaitement d'ailleurs sur les voûtes en berceau plein cintre ou composées d'arcs brisés. Dans le midi de la France, en Provence, sur les bords du Rhône et dans le Centre, on voit encore des nefs d'église dont les voûtes sont ainsi couvertes par des dalles superposées (8).

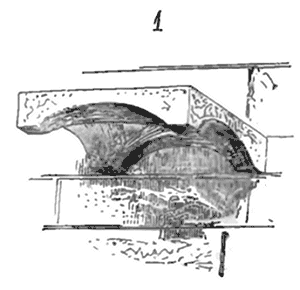

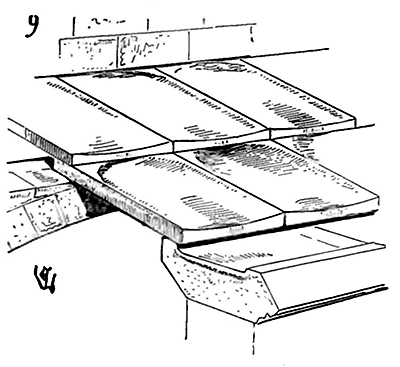

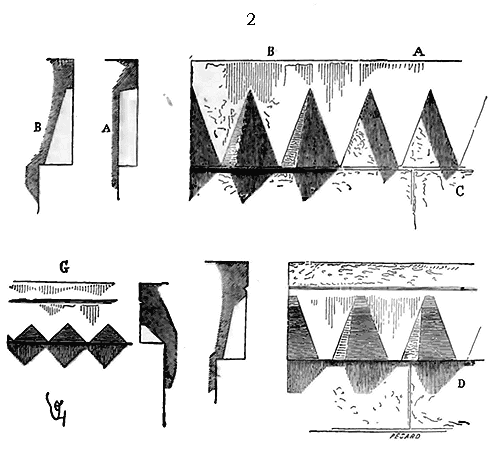

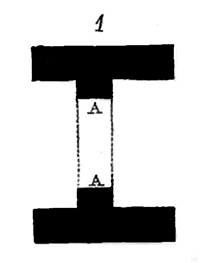

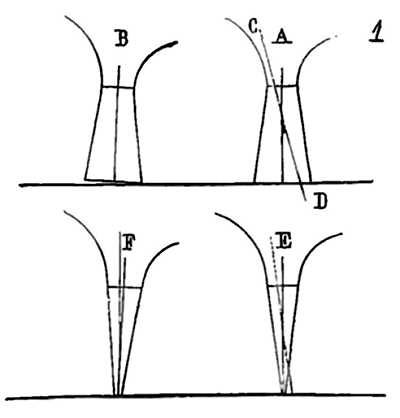

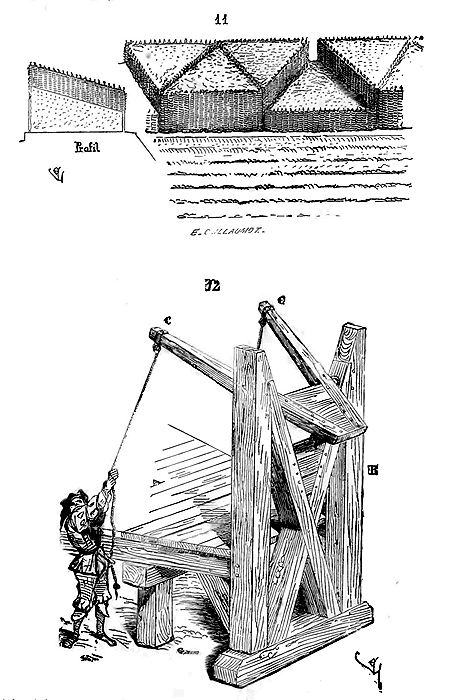

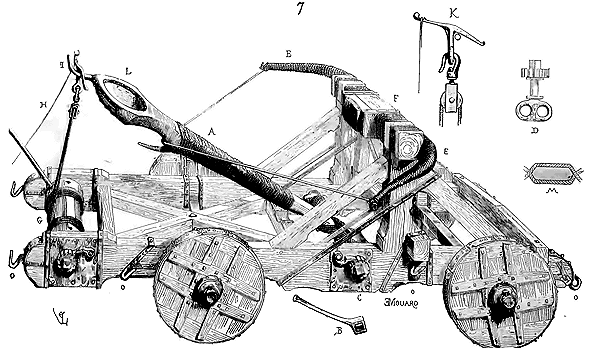

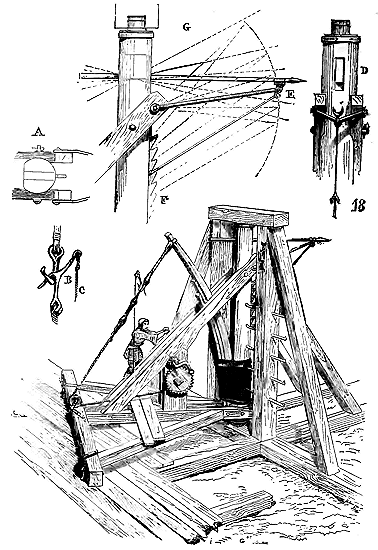

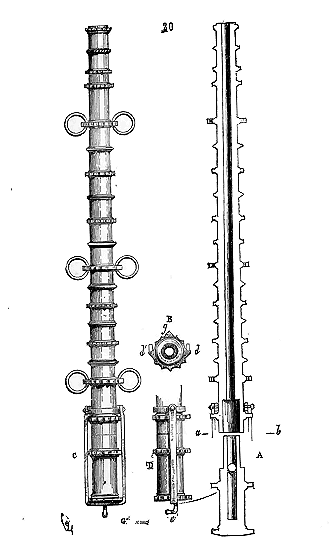

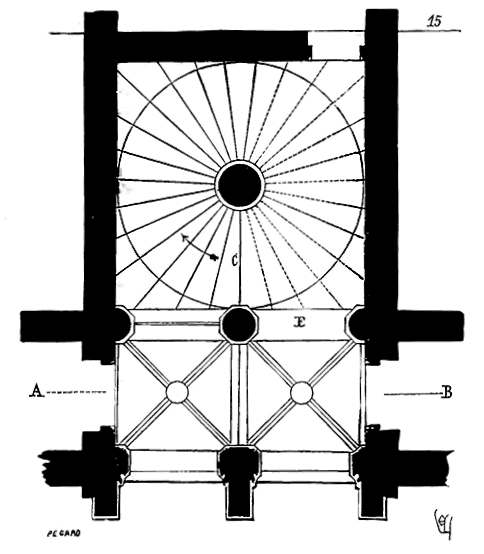

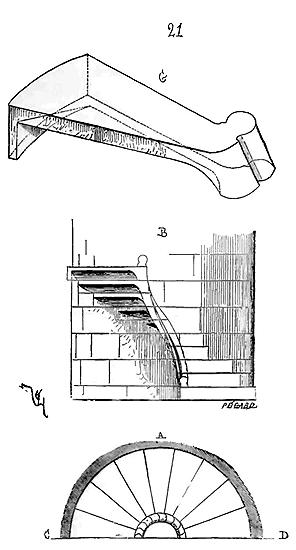

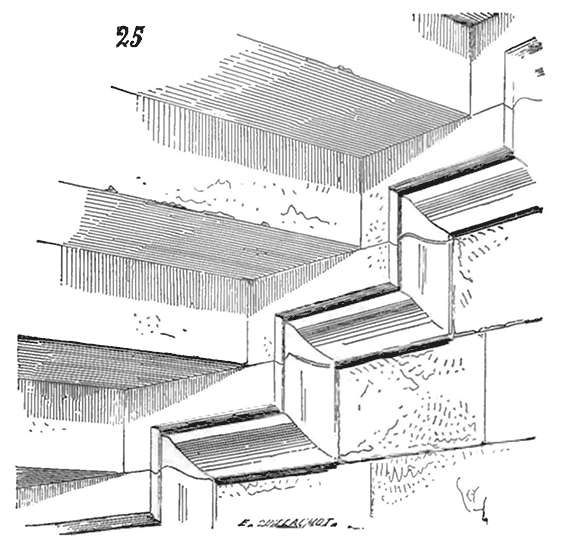

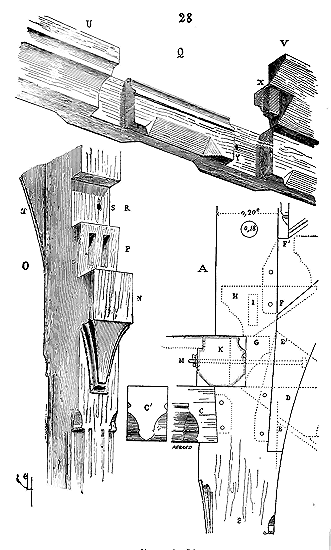

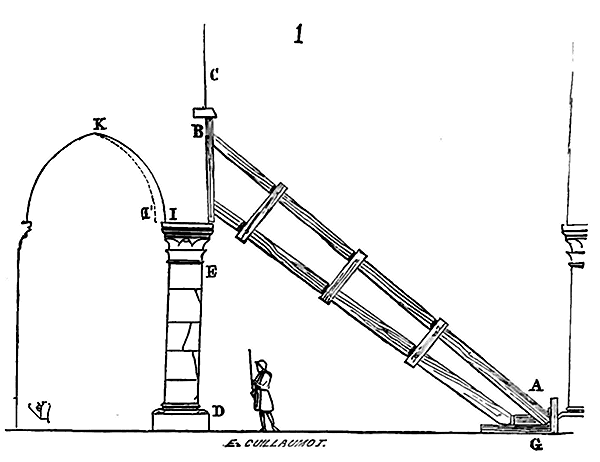

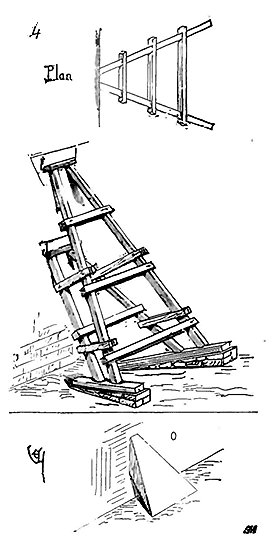

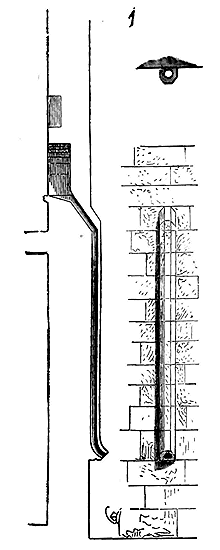

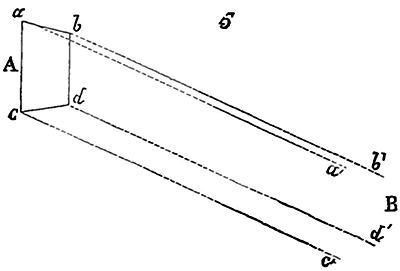

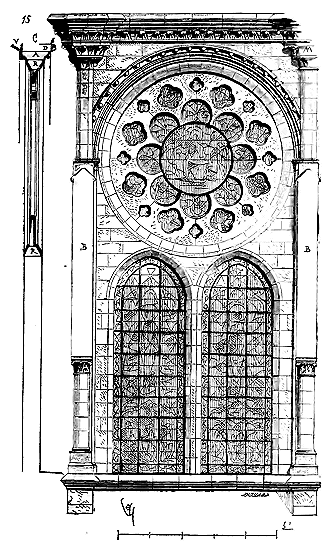

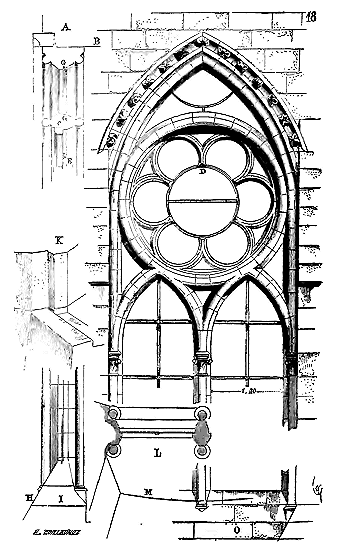

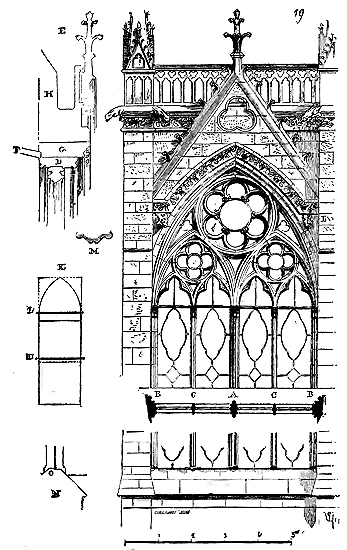

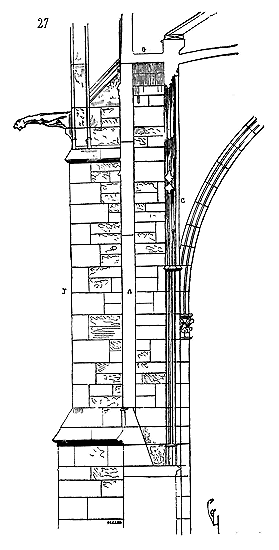

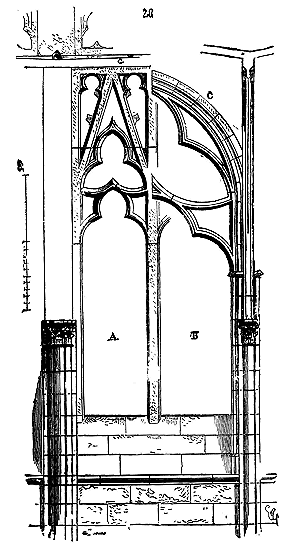

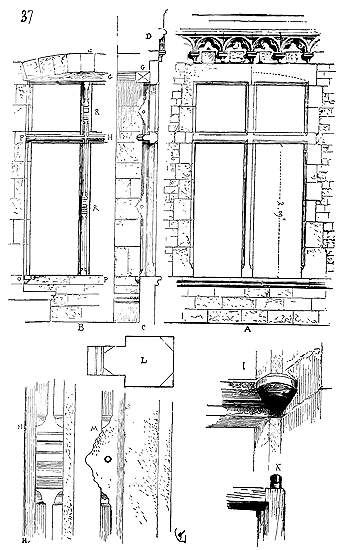

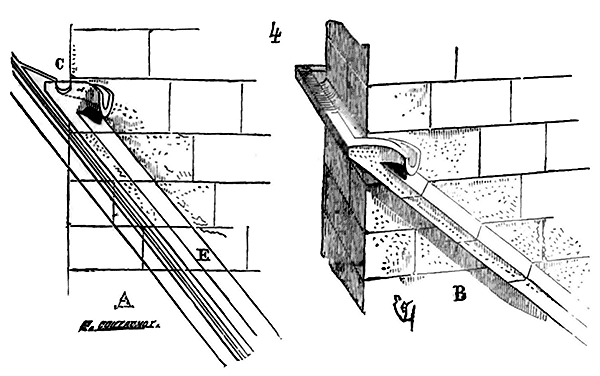

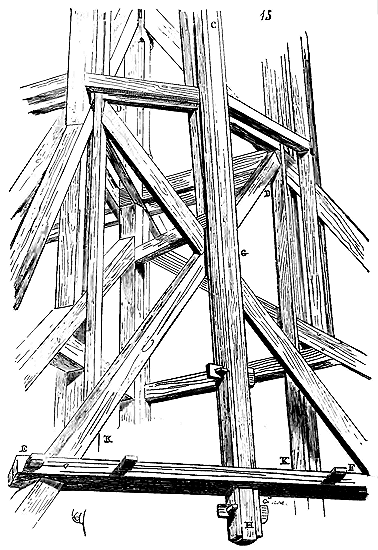

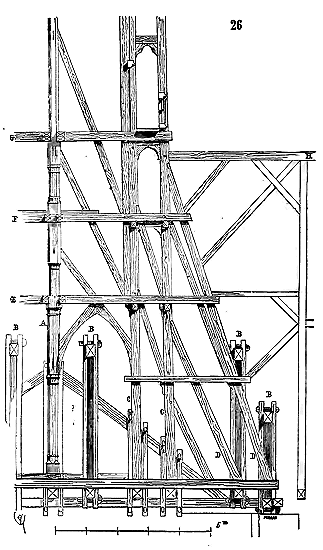

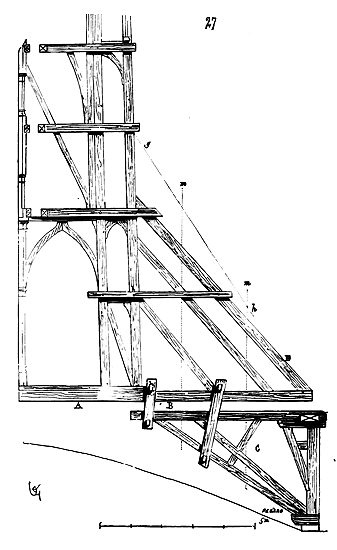

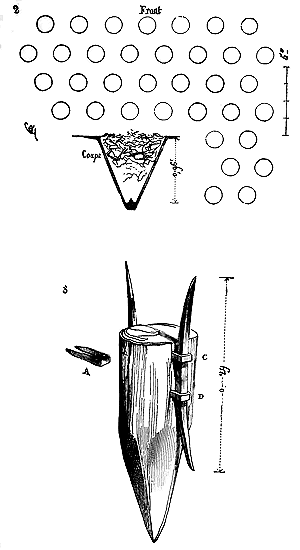

Mais on reconnut bientôt que, si bien exécutés que fussent ces dallages, et si bonnes que fussent les pierres employées, ces pierres cependant, par l'effet de la capillarité, absorbaient une grande quantité d'eau et maintenaient sur les voûtes une humidité permanente; on reconnut aussi que, du moment que les dalles étaient isolées de l'extrados, l'effet de la capillarité cessait, ou du moins que l'humidité ne se communiquait plus aux voûtes. On songea donc, vers le commencement du XIIIe siècle, à poser les dallages sur des arcs au-dessus des voûtes, de manière à laisser l'air circuler entre le dessous des dalles et l'extrados des voûtes, et à combiner ces dallages de manière à éviter autant que possible les joints découverts. Les constructeurs reconnurent aussi que les dallages ayant une pente assez faible, il était nécessaire d'activer l'écoulement des eaux pluviales sur leur surface pour éviter les détériorations de la pierre sur laquelle la pluie ne s'écoule pas rapidement. En conséquence, ils eurent le soin de tailler la surface extérieure des dalles en forme de cuvette (9).

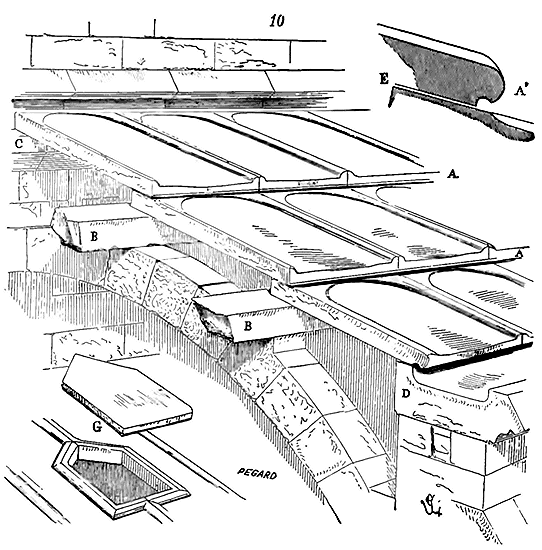

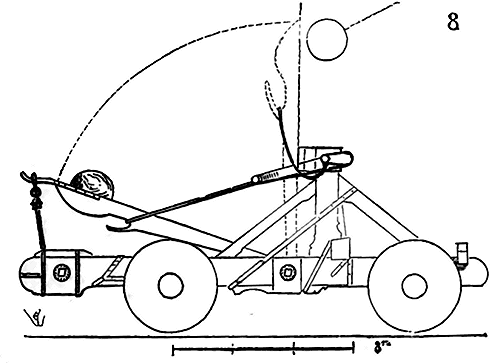

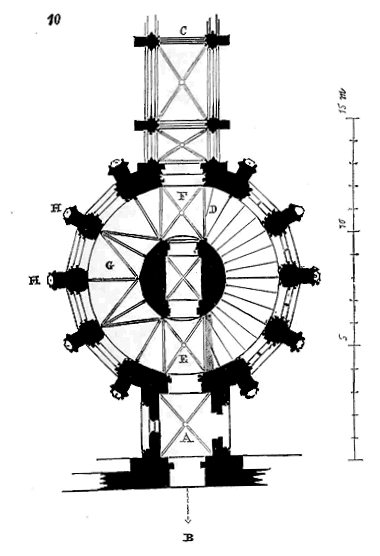

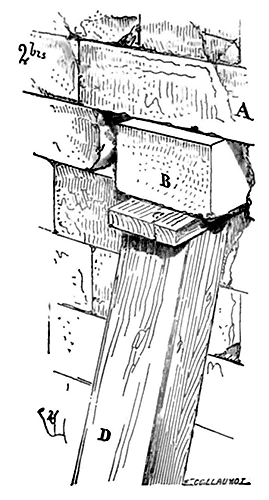

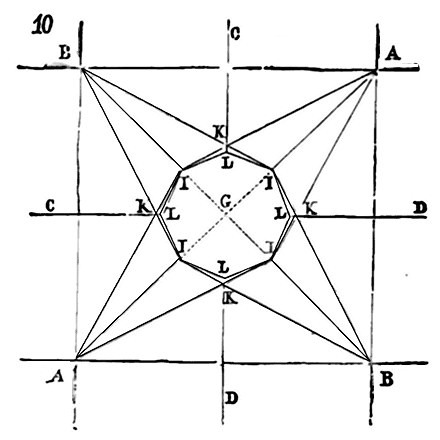

Par ce moyen, l'eau réunie au milieu de chaque dalle se trouvait former un volume assez considérable pour produire un écoulement rapide, même pendant ces pluies fines qui, bien plus que les ondées, pénètrent et détruisent les matériaux calcaires. Les joints de ces sortes de dallages n'étaient pas assez relevés cependant pour ne pas être baignés pendant les averses; on donna donc bientôt un profil décidé aux rebords des dalles, afin de relever entièrement le joint et ne plus l'exposer qu'aux gouttes d'eau tombant directement du ciel. C'est ainsi que sont exécutés les dallages des terrasses de la cathédrale de Paris posés sur des arcs et complétement isolés des voûtes (10). Ces grandes dalles sont encore légèrement creusées en canal dans leur milieu, afin de précipiter l'écoulement des eaux en formant dans ces milieux de petits ruisseaux. En outre, le recouvrement A de chaque dalle est taillé en mouchette, ainsi que l'indique le profil A', pour éviter que les eaux en bavant sur les bords ne viennent, par l'effet de la capillarité ou d'un vent violent, à remonter dans le lit E.

Les dallages des terrasses de Notre-Dame de Paris reposent (comme le fait voir notre fig. 10) sur des pannes en pierre dure B, portées sur des arcs bandés de distance en distance et suivant la projection horizontale donnée par les arcs des voûtes, afin de ne pas multiplier les poussées. Au sommet et à l'extrémité inférieure de la pente, les dalles s'appuient sur le chéneau D et sur une assise saillante C incrustée dans le mur.

Un ouvrier s'introduisant sous ces dallages, au moyen de trappes ménagées à cet effet et percées ainsi que l'indique le tracé G, on peut surveiller ces voûtes, les réparer, les reconstruire même à couvert, s'assurer de l'état des joints des dalles, enlever celles-ci et les remplacer facilement si elles viennent à se détériorer. Certes, l'apparence extérieure de l'architecture demande chez l'architecte un goût sûr, une parfaite connaissance des ressources de son art; mais ces soins apportés dans la combinaison des parties de la construction qui contribuent essentiellement à la conservation des édifices et à leur facile entretien ne sauraient trop être recommandés, car c'est à cette attention dans les moindres détails que l'on reconnaît le véritable maître de l'oeuvre, celui dont l'esprit embrasse à la fois et les conceptions d'ensemble et l'organisation intime de l'édifice qu'il construit. Sous ce rapport, il faut avouer, encore cette fois, que nous avons beaucoup à prendre à ces artistes méconnus des siècles passés.

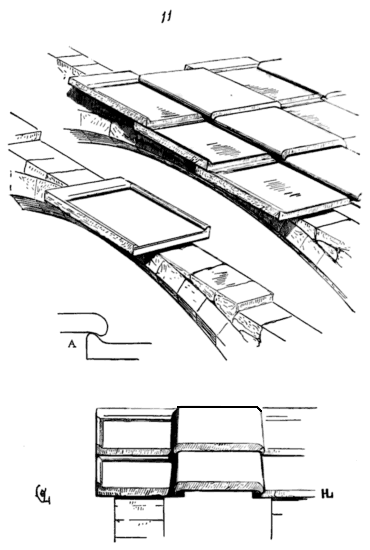

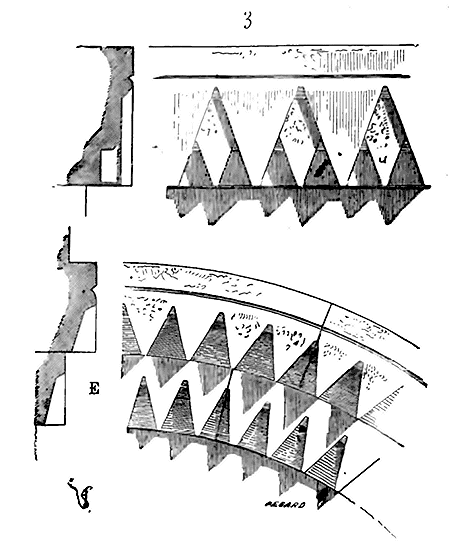

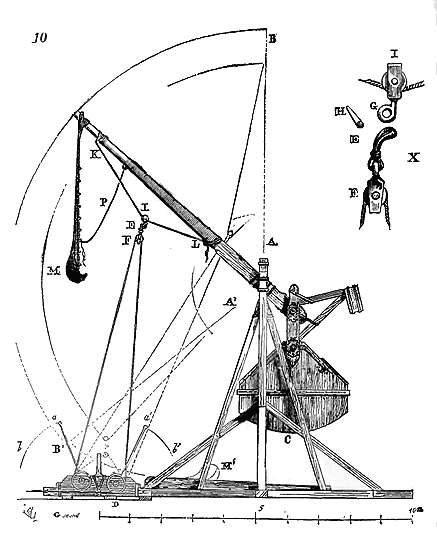

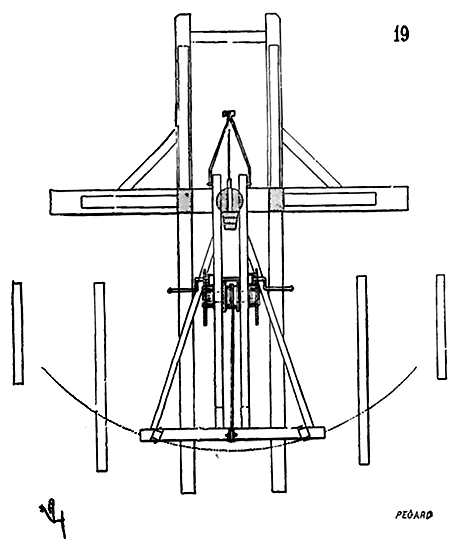

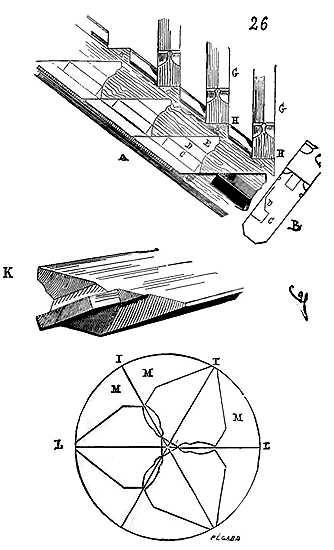

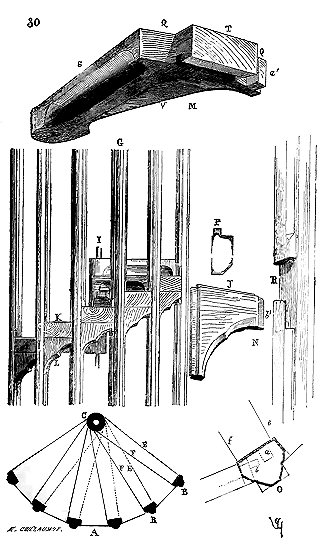

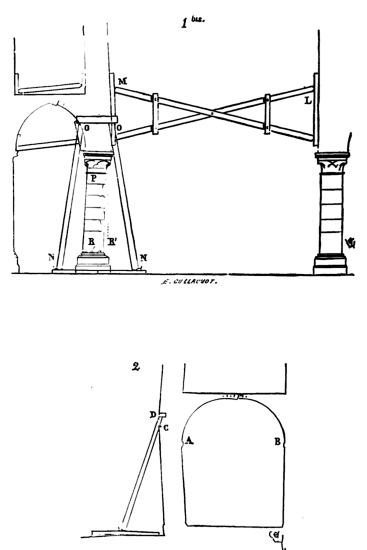

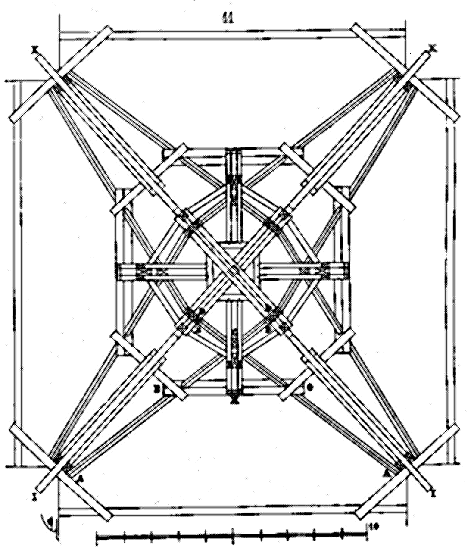

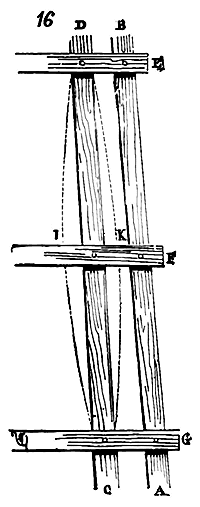

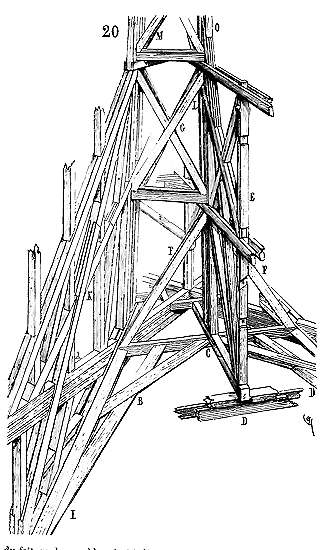

On trouve aussi des exemples de dallages dont la combinaison est moins simple, mais est plus propre encore à éviter l'entretien, en ce qu'aucun joint n'est découvert. Ce sont des dallages combinés à peu près comme l'étaient les couvertures en marbre ou en terre cuite des édifices grecs de l'antiquité. Des arcs légers (11) sont espacés de façon à recevoir des rangs de dalles creuses superposées; sur les rangées de dalles servant de canal sont posés d'autres rangs de dalles formant un recouvrement complet, comme le fait voir le profil A. Dans ces sortes de dallages, il n'est besoin nulle part de mastic ou de mortier pour calfeutrer les joints sont tous masqués. On trouve de ces sortes de dallages sur les bas-côtés de l'église de Chaumont (Haute-Marne) et sur ceux de l'église collégiale de Poissy. Toutefois ces dallages sont chers, en ce qu'ils obligent de multiplier les arcs et exigent des tailles nombreuses.

DALLES, s. f. (voy. DALLAGE). Dalles tumulaires (voy. TOMBEAU).

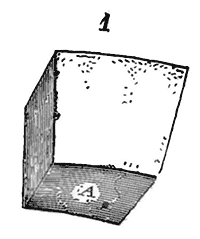

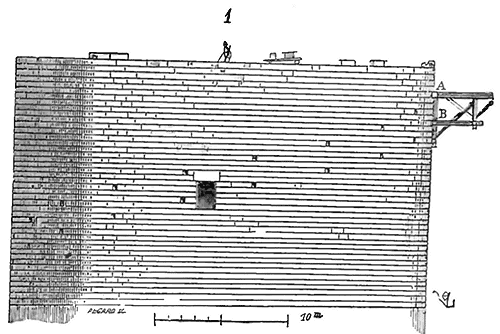

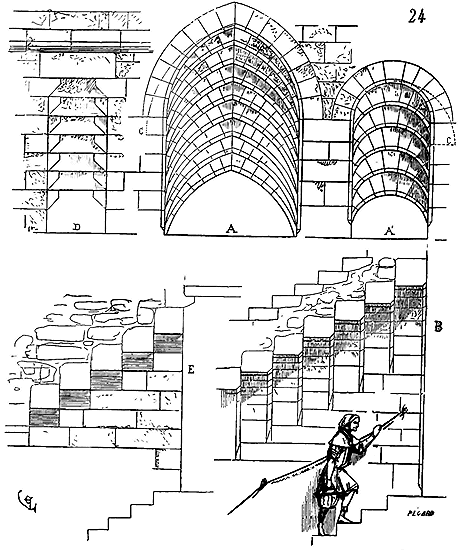

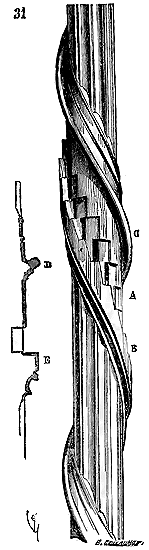

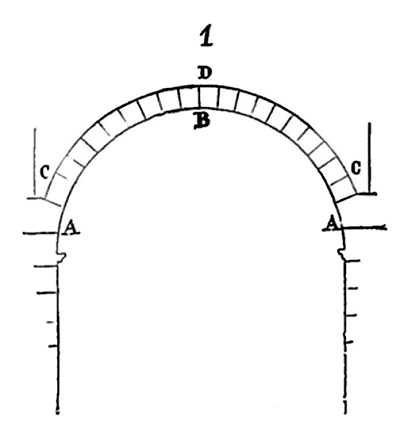

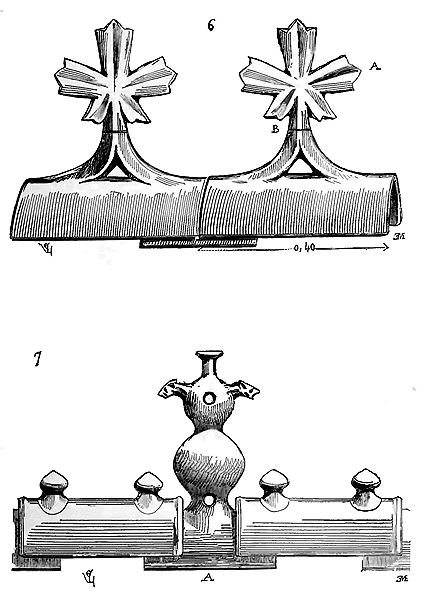

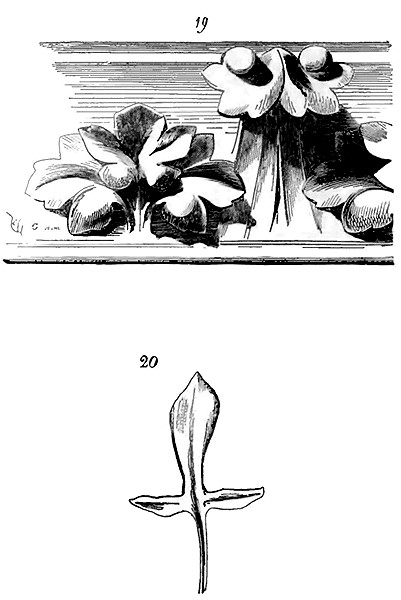

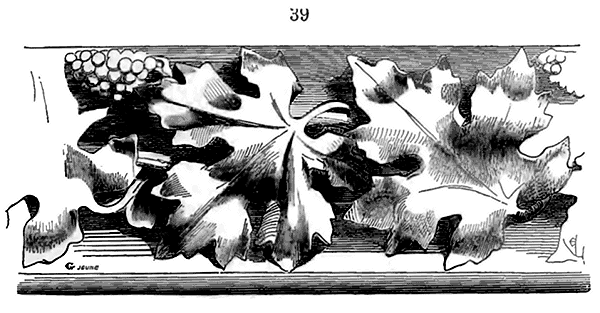

DAMIER, s. m. Le damier est un ornement d'architecture fréquemment employé, pendant le XIIe siècle, pour décorer les bandeaux, les archivoltes, les corniches des édifices en pierre; il forme, avec les billettes et les dents-de-scie (voy. ces mots), des découpures géométriques qui rompent la monotonie des moulures horizontales ou concentriques par des jeux d'ombre très-simplement obtenus sans avoir recours à la sculpture. C'est surtout dans l'Île-de-France, le Soissonnais et en Normandie que l'on trouve l'emploi des damiers à dater de la fin du XIe siècle jusqu'au commencement du XIIIe. L'église de Notre-Dame de Paris était couronnée, dans sa partie supérieure, par une belle corniche composée de quatre rangées de damiers, dont trois sont encore en place autour de l'abside.

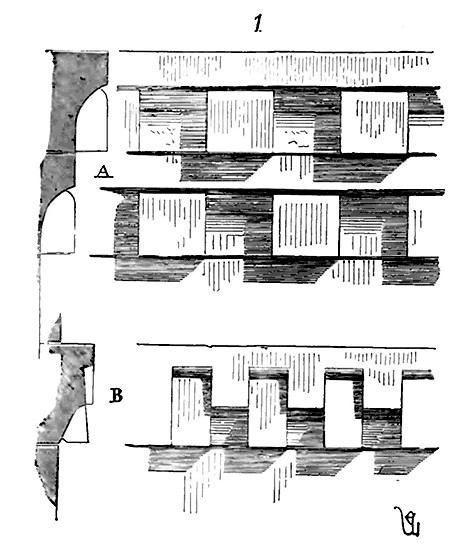

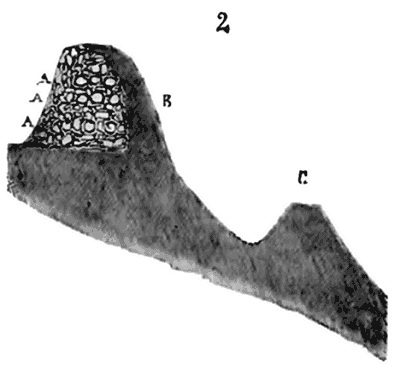

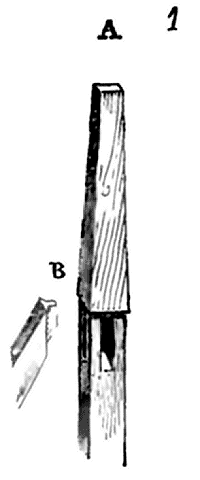

Voici (1), en A, comment sont taillés ces damiers, dont chaque rang est pris dans une assise de 0,25 c. de hauteur.

Quelquefois deux rangs de damiers sont taillés dans une seule assise B. Ils décorent alors la tablette supérieure d'une corniche, un bandeau ou un archivolte. Les damiers couvrent aussi, en Normandie, des parements de murs, des rampants de contre-forts; alors ils figurent des essentes ou bardeaux de bois. C'était un moyen peu dispendieux de donner de la richesse aux tympans, aux surfaces des murs dont l'aspect paraissait trop froid.

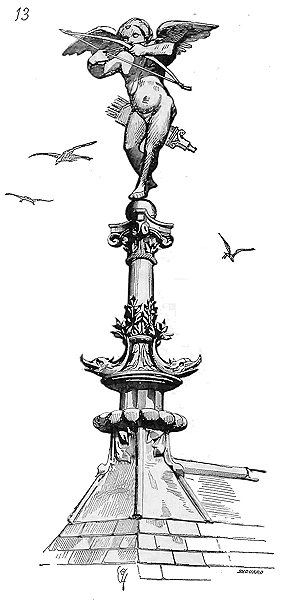

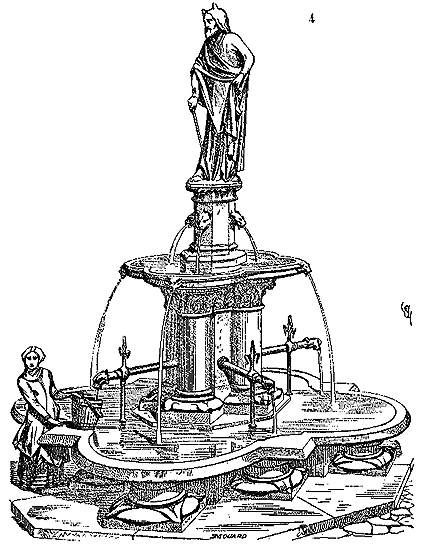

DAUPHIN, s. m. Bouche inférieure d'un tuyau de descente se recourbant pour jeter les eaux dans un caniveau. Dès le XIIIe siècle, les tuyaux de descente en plomb furent employés (voy. CONDUITE, CONSTRUCTION); mais nous ne connaissons pas de dauphins affectant la forme qui leur a donné ce nom avant le XVIe siècle. On voit encore un dauphin en fonte de fer de cette époque attaché à la base d'une maison située en face le portail royal de la cathédrale de Chartres. La fig. 1 en donne une copie. Lorsque des tuyaux de descente sont appliqués à des édifices des XIIIe et XIVe siècles, les dauphins (c'est-à-dire les bouches inférieures de ces tuyaux) se composent d'une pierre évidée de façon à détourner les eaux dans le caniveau qui les doit recevoir.

DÉCORATION, s, f. Il y a dans l'architecture deux genres de décoration: la décoration fixe, qui tient aux édifices, et la décoration d'emprunt, appliquée à l'occasion de certaines solennités. La décoration fixe, surtout pendant le moyen âge, étant inhérente à la structure, il n'y a pas lieu de lui consacrer ici un article spécial, et nous renvoyons nos lecteurs à tous les mots qui traitent des parties des édifices susceptibles d'être ornées, et notamment aux articles SCULPTURE et STATUAIRE. Quant à la décoration temporaire, elle fut appliquée de tout temps. Les anciens décoraient leurs temples de fleurs, de feuillages et de tentures à certaines occasions, et les chrétiens ne firent en cela que suivre leur exemple. Il ne paraît pas que, pendant le moyen âge, on ait fait dans les églises des décorations temporaires qui pussent changer les dispositions et la forme apparente de ces édifices. C'étaient des tentures accrochées aux piliers ou aux murs, des guirlandes de feuillages, des écussons armoyés, quelquefois cependant des échafauds tapissés destinés à recevoir certains personnages et surtout des exhibitions des pièces composant les trésors si riches des abbayes et des cathédrales. On trouvera, dans le Dictionnaire du Mobilier, des détails sur ces sortes de décorations. Ce que l'on doit observer dans les décorations temporaires employées autrefois, c'est le soin apporté par les décorateurs dans le choix de l'échelle des ornements. Ceux-ci sont toujours en proportion relative avec le monument auquel on les applique. La plupart de nos décorations temporaires modernes, par suite de la non-observation de cette règle essentielle, détruisent l'effet que doit produire un édifice, au lieu de l'augmenter.

DÉLIT (voy. LIT.).

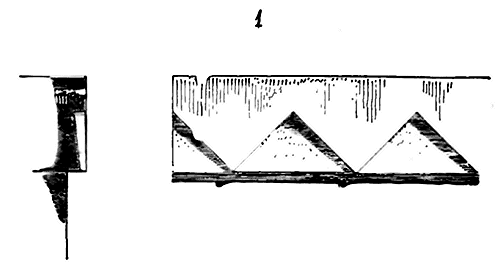

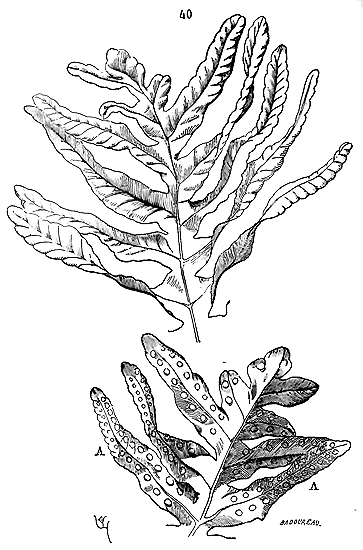

DENT-DE-SCIE, s. f. Terme employé pour indiquer un genre d'ornement que l'on voit naître au XIe siècle et qui est fort usité pendant le XIIe, surtout dans les provinces de l'Île-de-France, de la Normandie et de l'Ouest. Les dents-de-scie servent à décorer particulièrement les bandeaux, les corniches et les archivoltes. Les plus anciennes sont habituellement larges, formant des angles droits, et portant une faible saillie (1). Bientôt elles se serrent, deviennent aigües(2), se détachent vivement sur un fond parallèle à leur face A, ou sur un fond taillé en biseau B. Vers la fin du XIIe siècle, les angles rentrants et saillants sont tronqués D.

Quelquefois, lorsque les dents-de-scie de cette époque ont une petite dimension, particulièrement dans les monuments de l'Ouest, elles sont taillées encore à angles droits G. Les dents-de-scie doublées ou chevauchées sont taillées ainsi que l'indique la figure 3, de façon à présenter un rang de pointes passant sur l'autre. Dans les archivoltes, souvent plusieurs rangs de dents-de-scie sont superposés, s'alternant et formant les sailles indiquées en E.

Conformément à la méthode employée par les architectes du moyen-âge, chaque rang de dents-de-scie était pris dans une hauteur d'assise, les joints verticaux tombant dans les vides. Comme ces ornements étaient taillés avant la pose et que les appareilleurs ne voulaient pas perdre de la pierre, il en résultait que les dents-de-scie étaient souvent inégales en largeur, puisqu'il fallait toujours comprendre un certain nombre de dents entières dans une pierre, quelle que fût sa longueur. Mais ces irrégularités ne paraissent pas avoir préoccupé les architectes; il faut dire cependant qu'elles sont beaucoup plus prononcées dans les édifices bâtis avec parcimonie, comme les églises de village, par exemple, que dans des monuments importants. Les dents-de-scie appartiennent bien au moyen âge; rien dans les édifices romains ne pouvait donner l'idée de cet ornement, qui donne tant de vivacité aux profils, aux bandeaux, et qui fait si bien valoir les parties nues de l'architecture (voy. Bâtons-rompus, zigzags).

DEVIS, s. m. Devise. Au XIVe siècle, on appelait devis ou devise un projet graphique accompagné d'une description écrite indiquant un travail à faire 10 et l'estimation de ce travail.

Le devis fait, on procédait à une adjudication au rabais, à peu près comme cela se pratique de nos jours, si ce n'est que, pour concourir à l'adjudication, il fallait faire partie d'un corps de métier, et qu'il ne suffisait pas de se présenter aux autorités compétentes avec un certificat délivré, souvent, par complaisance. Les devis étaient faits ou en bloc ou détaillés: s'ils étaient faits en bloc, à la suite de la description des travaux à exécuter, il était dit que ces travaux valaient tant; s'ils étaient détaillés, chaque article de l'ouvrage était suivi d'une estimation. Les séries de prix jointes aux devis n'étant pas encore en usage, les adjudications étaient de véritables forfaits. Nos archives départementales conservent encore un grand nombre de ces sortes de marchés. Nous ne savons si, au XIIIe siècle, le maître de l'oeuvre faisait le devis général de tout l'ouvrage qui lui était commandé; ce qui est certain, c'est que, pendant les XIVe et XVe siècles, chaque chef de corps de métiers était souvent appelé à faire un devis de la portion des travaux qui le concernait. Ce devis fait, il soumissionnait l'ouvrage à forfait; mais alors il n'y avait pas d'adjudication, c'est-à-dire de concurrence entre gens de même état.

Note 10: (retour) «Guillaume de Longueil, vicomte d'Auge, au sergent de la sergenterie de Pont-l'Évesque, vous mandons que la taache de machonerie qu'il est convenant faire au pont au pain, dont mencion est faite au deviz, vous fachiez crier à rabais accoustumé par touz les lieux de vostre sergenterie où l'on a accoustumé à faire iceulz cris... L'an mil ccc IIIIXX et dix-neuf.» MARCHÉ, coll. Millin.

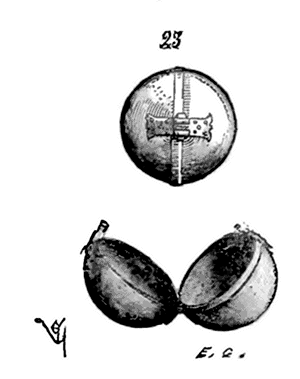

DIABLE, s. m. Deable. Ange déchu, personnification du mal. Dans les premiers monuments du moyen âge, on ne trouve pas de représentations du diable, et nous ne saurions dire à quelle époque précise les sculpteurs ou peintres ont commencé à figurer le démon dans les bas-reliefs ou peintures. Les manuscrits grecs des VIIe et VIIIe siècles qui représentent des résurrections font voir les morts ressuscitants; mais les peintres n'ont figuré que les esprits célestes, le diable est absent de la scène.

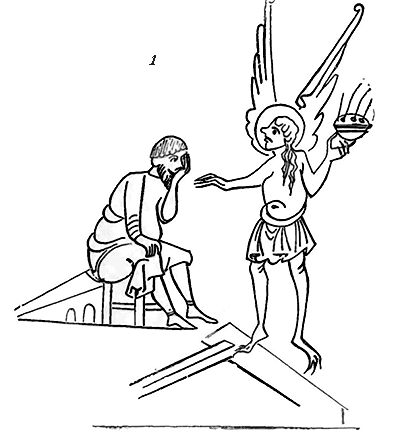

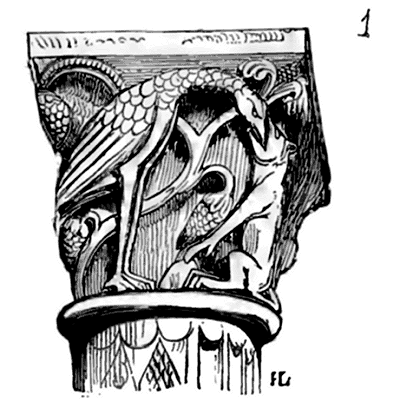

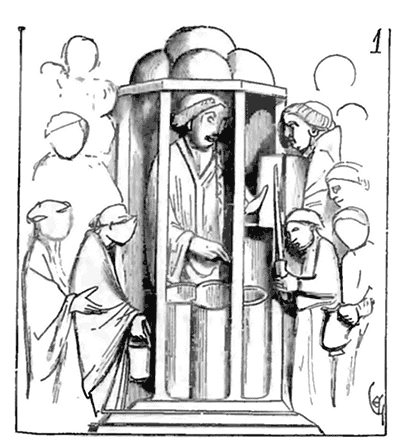

Une bible latine du IXe ou Xe siècle 11, ornée de nombreuses vignettes au trait, nous montre Job assis sur les ruines de sa maison; l'ange du mal lui parle (1); il est nimbé et armé d'ailes; dans sa main gauche, il tient une cassolette pleine de feu; les ongles de ses pieds sont crochus: c'est une des plus anciennes représentations du diable que nous connaissions. Ici le démon conserve les attributs de sa puissance première. Dans la sculpture du XIe siècle, en France, le diable commence à jouer un rôle important: il apparaît sur les chapiteaux, sur les tympans; il se trouve mêlé à toutes les scènes de l'Ancien et du Nouveau-Testament, ainsi qu'à toutes les légendes de saints. Alors, l'imagination des artistes s'est plue à lui donner les figures les plus étranges et les plus hideuses: tantôt il se présente sous la forme d'un homme monstrueux, souvent pourvu d'ailes et de queue; tantôt sous la forme d'animaux fantastiques.

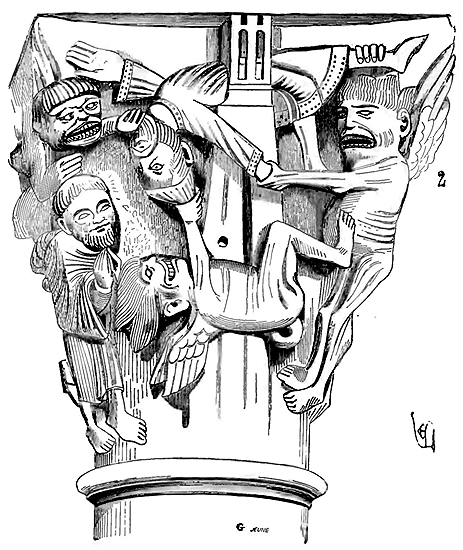

Les chapiteaux de l'église de Vézelay, qui datent de la fin du XIe siècle, sont remplis de ces représentations de l'esprit du mal. Voici l'un d'eux, qui figure l'homme riche orgueilleux, arraché de son palais par trois démons (2): c'est une des nombreuses visions de saint-Antoine, que le sculpteur a représenté priant.

À l'article CHAPITEAU, nous avons donné une représentation du démon chassé du veau d'or par Moïse, provenant de la même église: c'est une des plus énergiques figures que nous connaissions de cette époque. Dans ces images primitives, le diable agit ou conseille: lorsqu'il agit, il prend la forme d'un être humain plus ou moins difforme, pourvu d'ailes et quelquefois d'une queue terminée par une tête de serpent, ses membres sont grêles, décharnés, ses mains et ses pieds volumineux, sa chevelure ébouriffée, sa bouche énorme, il est nu; lorsqu'il conseille, il prend la figure d'un animal fantastique, sirène, dragon, serpent, crapaud, basilic (oiseau à queue de serpent), chien à tête d'homme. Au XIIe siècle déjà, les auteurs des bestiaires s'étaient évertués à faire, des animaux réels ou imaginaires, des figures symboliques des vertus et des vices (voy. BESTIAIRE); alors, dans les sculptures ou peintures, lorsqu'on voulait représenter un personnage sous l'influence d'une mauvaise passion, on l'accompagnait d'un de ces animaux, symbole de cette mauvaise passion. Dans le musée du moyen âge de la ville d'Avignon, nous voyons un fragment de chapiteau en marbre blanc, du XIIe siècle, représentant Job auquel sa femme et ses amis viennent faire des reproches. À côté d'Eliut, l'un des amis de Job, est une sirène qui semble le conseiller (3).

Or la sirène, pendant le moyen âge, est le symbole de la fausseté, de la

déception. Sur les portails des églises de cette époque, les vices sont

parfois personnifiés (voy. VICE), et les personnages qui figurent les

vices sont accompagnés de diables qui se plaisent à les tourmenter. Les

diables apparaissent aussi dans les paraboles et légendes, comme dans la

parabole du mauvais riche, par exemple, et dans les légendes de

saint-Antoine et de saint-Benoît, qui ont eu, disent ces légendes, avec

le diable, des rapports si fréquents. Il serait assez inutile de copier

ici de nombreux exemples de ces figures monstrueuses; nous nous

contenterons d'indiquer les caractères donnés aux représentations du

diable pendant les périodes diverses du moyen âge. Pendant la période

romane, le diable est un être que les sculpteurs ou peintres s'efforcent

de rendre terrible, effrayant, qui joue le rôle d'une puissance avec

laquelle il n'est pas permis de prendre des libertés. Chez les

sculpteurs occidentaux du XIIIe siècle, laïques fort avancés comme

artistes, l'esprit gaulois commence à percer. Le diable prend un

caractère moins terrible; il est souvent ridicule, son caractère est

plus dépravé qu'effrayant, sa physionomie est plus ironique que sauvage

ou cruelle; parfois il triche, souvent il est dupé. La scène du Pèsement

des âmes, qui occupe une place principale dans le drame du Jugement

dernier, nous montre un diable qui s'efforce, avec assez peu de loyauté,

de faire pencher l'un des plateaux de la balance de son côté. Les démons

qui accompagnent les damnés semblent railler la troupe des malheureux

entraînés dans les enfers; quelques-uns de ces subalternes de l'armée

des ténèbres ont même parfois un air de bonhomie brutale qui peut faire

croire à des accommodements. Cependant l'ensemble des scènes infernales

sculptées au commencement du XIIIe siècle a toujours un aspect

dramatique fait pour émouvoir. À la porte centrale de la cathédrale de

Paris, par exemple, tout le côté occupé par les démons et les âmes qui

leur sont livrées, à la gauche du Christ, est sculpté de main de maître;

quelques épisodes sont rendus d'une façon émouvante (voy. JUGEMENT

DERNIER). Parmi les voussures chargées de démons et de damnés semble

trôner un diable supérieur; il est couronné (4). Sa taille est entourée

d'un serpent; il est assis sur un tas de personnages, parmi lesquels on

voit un évêque et un roi. Ce diable souverain est gras, lippu; il est

pourvu de mamelles gonflées et semble se reposer dans son triomphe. À

côté de lui sont représentées des scènes de désordre, de confusion, de

désespoir, rendues avec une énergie et un talent d'exécution vraiment

remarquables. Les peintres et sculpteurs du moyen âge ont admis une

trinité du mal, en opposition avec la trinité divine (voy. TRINITÉ). Dès

la fin du XIIIe siècle, le diable, dans la sculpture et la peinture,

perd beaucoup de son caractère féroce; il est relégué au dernier rang,

il est bafoué et porte souvent la physionomie de ce rôle; dans beaucoup

de légendes refaites à cette époque, il est la dupe de fraudes pieuses,

comme dans la célèbre légende du moine Théophile et celle du serrurier

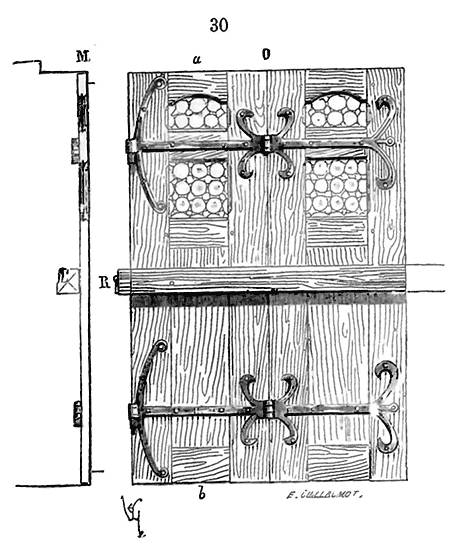

Biscornet, qui fit, dit-on, les pentures des portes de la cathédrale de

Paris. Ce serrurier, qui vivait au XIVe siècle, fut chargé de ferrer les

trois portes principales de Notre-Dame

12. Voulant faire un

chef-d'oeuvre, et fort empêché de savoir comment s'y prendre, il se

donne au diable, qui lui apparaît et lui propose de forger les pentures,

à une condition, bien entendu, c'est que lui Biscornet, par un marché en

règle, écrit, livrera son âme aux esprits des ténèbres. Le marché est

signé, le diable se met à l'oeuvre et fournit les pentures. Biscornet,

aidé de son infernal forgeron, pose les ferrures des deux portes

latérales; mais quand il s'agit de ferrer la porte centrale, la chose

devient impossible, par la raison que la porte centrale sert de passage

au Saint-Sacrement. Le diable n'avait pas songé à cette difficulté; mais

le marché ne pouvant être entièrement rempli par l'une des parties,

Biscornet redevient possesseur de son âme, et le diable en est pour ses

ferrures des deux portes.

contenterons d'indiquer les caractères donnés aux représentations du

diable pendant les périodes diverses du moyen âge. Pendant la période

romane, le diable est un être que les sculpteurs ou peintres s'efforcent

de rendre terrible, effrayant, qui joue le rôle d'une puissance avec

laquelle il n'est pas permis de prendre des libertés. Chez les

sculpteurs occidentaux du XIIIe siècle, laïques fort avancés comme

artistes, l'esprit gaulois commence à percer. Le diable prend un

caractère moins terrible; il est souvent ridicule, son caractère est

plus dépravé qu'effrayant, sa physionomie est plus ironique que sauvage

ou cruelle; parfois il triche, souvent il est dupé. La scène du Pèsement

des âmes, qui occupe une place principale dans le drame du Jugement

dernier, nous montre un diable qui s'efforce, avec assez peu de loyauté,

de faire pencher l'un des plateaux de la balance de son côté. Les démons

qui accompagnent les damnés semblent railler la troupe des malheureux

entraînés dans les enfers; quelques-uns de ces subalternes de l'armée

des ténèbres ont même parfois un air de bonhomie brutale qui peut faire

croire à des accommodements. Cependant l'ensemble des scènes infernales

sculptées au commencement du XIIIe siècle a toujours un aspect

dramatique fait pour émouvoir. À la porte centrale de la cathédrale de

Paris, par exemple, tout le côté occupé par les démons et les âmes qui

leur sont livrées, à la gauche du Christ, est sculpté de main de maître;

quelques épisodes sont rendus d'une façon émouvante (voy. JUGEMENT

DERNIER). Parmi les voussures chargées de démons et de damnés semble

trôner un diable supérieur; il est couronné (4). Sa taille est entourée

d'un serpent; il est assis sur un tas de personnages, parmi lesquels on

voit un évêque et un roi. Ce diable souverain est gras, lippu; il est

pourvu de mamelles gonflées et semble se reposer dans son triomphe. À

côté de lui sont représentées des scènes de désordre, de confusion, de

désespoir, rendues avec une énergie et un talent d'exécution vraiment

remarquables. Les peintres et sculpteurs du moyen âge ont admis une

trinité du mal, en opposition avec la trinité divine (voy. TRINITÉ). Dès

la fin du XIIIe siècle, le diable, dans la sculpture et la peinture,

perd beaucoup de son caractère féroce; il est relégué au dernier rang,

il est bafoué et porte souvent la physionomie de ce rôle; dans beaucoup

de légendes refaites à cette époque, il est la dupe de fraudes pieuses,

comme dans la célèbre légende du moine Théophile et celle du serrurier

Biscornet, qui fit, dit-on, les pentures des portes de la cathédrale de

Paris. Ce serrurier, qui vivait au XIVe siècle, fut chargé de ferrer les

trois portes principales de Notre-Dame

12. Voulant faire un

chef-d'oeuvre, et fort empêché de savoir comment s'y prendre, il se

donne au diable, qui lui apparaît et lui propose de forger les pentures,

à une condition, bien entendu, c'est que lui Biscornet, par un marché en

règle, écrit, livrera son âme aux esprits des ténèbres. Le marché est

signé, le diable se met à l'oeuvre et fournit les pentures. Biscornet,

aidé de son infernal forgeron, pose les ferrures des deux portes

latérales; mais quand il s'agit de ferrer la porte centrale, la chose

devient impossible, par la raison que la porte centrale sert de passage

au Saint-Sacrement. Le diable n'avait pas songé à cette difficulté; mais

le marché ne pouvant être entièrement rempli par l'une des parties,

Biscornet redevient possesseur de son âme, et le diable en est pour ses

ferrures des deux portes.

On le voit, vers la fin du moyen âge, le diable a vieilli et ne fait plus ses affaires. Les arts plastiques de cette époque ne font que reproduire l'esprit de ces légendes populaires dont nous avons suivi les dernières traces sur le théâtre des marionnettes, où le diable, malgré ses tours et ses finesses, est toujours battu par Polichinelle.

Le grand diable sculpté sur le tympan de la porte de la cathédrale d'Autun, au XIIe siècle, est un être effrayant bien fait pour épouvanter des imaginations neuves; mais les diablotins sculptés sur les bas-reliefs du XVe siècle sont plus comiques que terribles, et il est évident que les artistes qui les façonnaient se souciaient assez peu des méchants tours de l'esprit du mal.

Note 11: (retour) Bibl. imp. Mss. b/2.

Note 12: (retour) Ces pentures datent de la fin du XIIe siècle ou des premières années du XIIIe, et l'histoire du serrurier Biscornet est un conte populaire; il ne fait qu'indiquer la tendance des esprits, au XIVe siècle, à ne plus voir dans le diable qu'une puissance déchue, dont on avait facilement raison avec un peu d'adresse.

DIEU. Le moyen âge représentait Dieu, dans les monuments religieux, par ses oeuvres; il n'était figuré que dans les scènes de l'Ancien Testament, dans la création, lorsqu'il parle à Adam, à Caïn, à Noé, lorsqu'il apparaît à Moïse. Dans la nouvelle loi, le Christ représente seul la divinité. S'il existe des images de Dieu le Père, elles se trouvent avec le Fils et le Saint-Esprit (voy. TRINITÉ). Ce n'est qu'à l'époque de la Renaissance que les artistes sculpteurs ou peintres font intervenir Dieu le Père dans les scènes qu'ils représentent 13 . Cependant on voit quelquefois, au-dessus des tympans des portails des XIIIe, XIVe et XVe siècles, représentant le Christ dans sa gloire, au jour du jugement, Dieu le Père en buste, bénissant; il est nimbé du nimbe crucifère, porte une longue barbe, sa chevelure tombe sur ses épaules. À la fin du XVe siècle Dieu le Père est habituellement coiffé de la tiare à triple couronne, comme un pape. Nous ne connaissons pas une seule statue des XIIIe et XIVe siècles représentant Dieu le Père; la seule personne divine prenant une place principale dans les édifices religieux est le Christ homme ou le Christ triomphant (voy. CHRIST). La Vierge Marie et son Fils occupent tous deux l'imagination et la main des artistes (voy. VIERGE SAINTE). Il semble que Dieu leur ait délégué toute sa puissance sur les êtres créés.

Note 13: (retour) Voy. l'Iconographie chrétienne, histoire de Dieu, de M. Didron. Imp. roy., 1843. Nous renvoyons nos lecteurs à cet ouvrage excellent.

DÔME, s. m. S'emploie (improprement) pour coupole. Duomo, en italien, s'entend pour cathédrale, église épiscopale; comme beaucoup d'églises cathédrales d'Italie sont surmontées d'une ou de plusieurs coupoles, on a pris la partie pour le tout: on dit le dôme des Invalides, le dôme du Panthéon; on devrait dire la coupole des Invalides ou du Panthéon (voy. COUPOLE). Il duomo di Parigi, pour un Italien, c'est l'église Notre-Dame de Paris, laquelle, comme on sait, n'est pas surmontée d'une coupole.

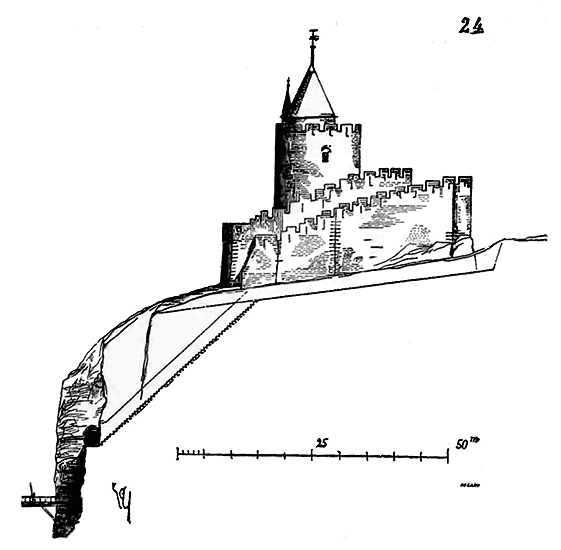

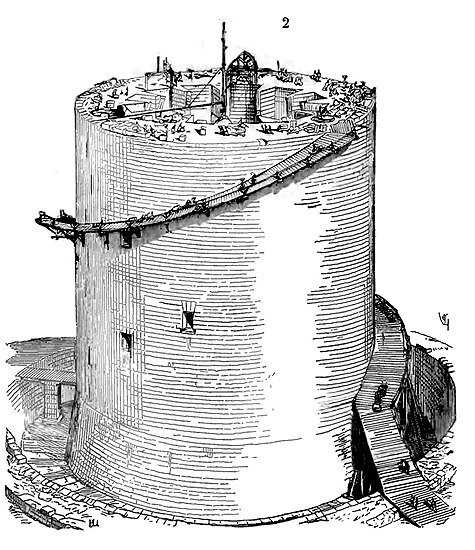

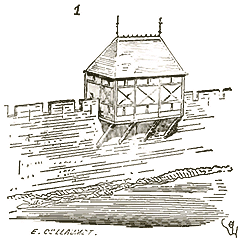

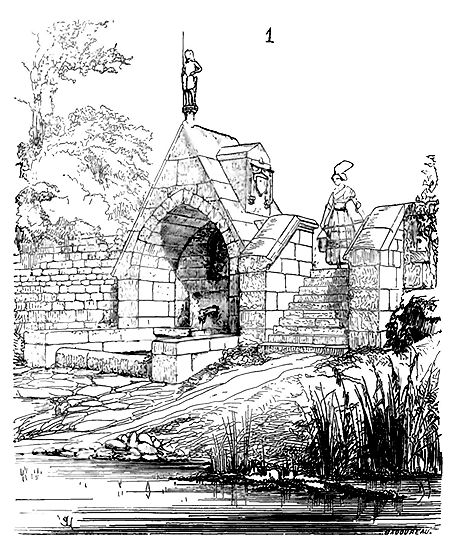

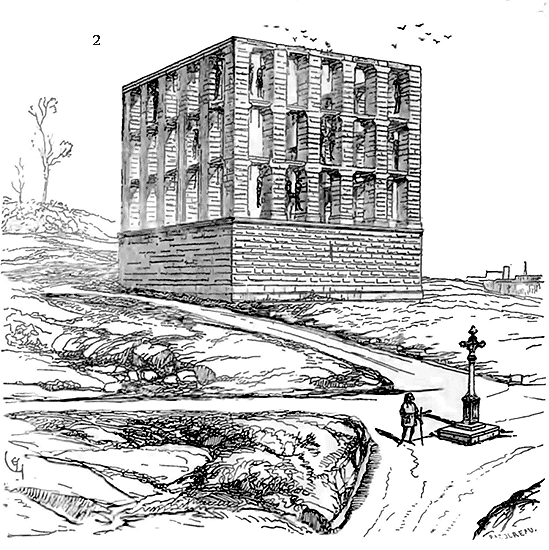

DONJON, s. m. Dongun, doignon, dangon 14 Le donjon appartient essentiellement à la féodalité. Ce n'est pas le castellum romain, ce n'est pas non plus le retrait, la dernière défense de la citadelle des premiers temps du moyen âge. Le donjon commande les défenses du château, mais il commande aussi les dehors et est indépendant de l'enceinte de la forteresse du moyen âge, en ce qu'il possède toujours une issue particulière sur la campagne. C'est là ce qui caractérise essentiellement le donjon, ce qui le distingue d'une tour. Il n'y a pas de château féodal sans donjon, comme il n'y avait pas, autrefois, de ville forte sans château, et comme, de nos jours, il n'y a pas de place de guerre sans citadelle. Toute bonne citadelle doit commander la ville et rester cependant indépendante de ses défenses.

Au moyen âge, il en était de même du château, et le donjon était au château ce que celui-ci était à la ville. Les garnisons du moyen âge possédaient une défense de plus que les nôtres: chassées de la cité, elles se retiraient dans le château; celui-ci pris, elles se réfugiaient dans le donjon; le donjon serré de trop près, elles pouvaient encore courir la chance de s'échapper par une issue habilement masquée ou de passer à travers les lignes de circonvallation, la nuit, par un coup hardi. Mais cette disposition du donjon appartenant à la forteresse féodale n'était pas seulement prise pour résister ou échapper à l'ennemi du dehors, elle était la conséquence du système féodal. Un seigneur, si puissant qu'il fût, ne tenait sa puissance que de ses vassaux. Au moment du péril, ceux-ci devaient se rendre à l'appel du seigneur, se renfermer au besoin dans le château et concourir à sa défense; mais il arrivait que ces vassaux n'étaient pas toujours d'une fidélité à toute épreuve. Souvent l'ennemi les gagnait; alors le seigneur trahi n'avait d'autre refuge que son donjon, dans lequel il se renfermait avec ses gens à lui. Il lui restait alors pour dernière ressource, ou de se défendre jusqu'à l'extrémité, ou de prendre son temps pour s'échapper, ou de capituler.

Nous l'avons dit ailleurs (voy. CHÂTEAU), le système de la défense des places, pendant la féodalité, n'était qu'une série de moyens accumulés par la défiance, non-seulement envers un ennemi déclaré, mais envers les garnisons mêmes. C'est pourquoi l'étude des forteresses de cette époque fournit un sujet inépuisable d'observations intéressantes; la défiance aiguise l'esprit et fait trouver des ressources. En effet, si quelques châteaux présentent des dispositions d'ensemble à peu près semblables, les donjons offrent, au contraire, une variété infinie, soit dans la conception générale, soit dans les détails de la défense. Les seigneurs, pouvant être à chaque instant en guerre les uns avec les autres, tenaient beaucoup à ce que leurs voisins ne trouvassent pas, s'ils venaient l'attaquer, des défenses disposées comme celles qu'ils possédaient chez eux. Chacun s'ingéniait ainsi à dérouter son ennemi, parfois l'ami de la veille; aussi lorsqu'un seigneur recevait ses égaux dans son château, fussent-ils ses amis, avait-il le soin de les loger dans un corps de bâtiment spécial, les recevait-il dans la grand'salle, dans les appartements des femmes, mais ne les conduisait-il que très-rarement dans le donjon, qui, en temps de paix, était fermé, menaçant, pendant qu'on se donnait réciproquement des témoignages d'amitié. En temps de paix, le donjon renfermait les trésors, les armes, les archives de la famille, mais le seigneur n'y logeait point; il ne s'y retirait seulement, avec sa femme et ses enfants, que s'il lui fallait appeler une garnison dans l'enceinte du château. Comme il ne pouvait y demeurer et s'y défendre seul, il s'entourait alors d'un plus ou moins grand nombre d'hommes d'armes à sa solde, qui s'y renfermaient avec lui. De là, exerçant une surveillance minutieuse sur la garnison et sur les dehors (car le donjon est toujours placé en face du point attaquable de la forteresse), ses fidèles et lui tenaient en respect les vassaux et leurs hommes, entassés dans les logis; à toute heure pouvant sortir et rentrer par des issues masquées et bien gardées, la garnison ne savait pas quels étaient les moyens de défense, et naturellement le seigneur faisait tout pour qu'on les crût formidables. Il est difficile de trouver un plus beau programme pour un architecte militaire; aussi les donjons, parmi les édifices du moyen âge, sont-ils souvent des chefs-d'oeuvre de prévoyance. Nous avons trouvé dans ces constructions, peu connues généralement ou incomplétement étudiées, des dispositions qui demandent un examen attentif, parce qu'elles mettent en lumière un des côtés de la vie féodale 15.

La raison première qui fit élever des donjons fut l'invasion normande. Les villæ mérovingiennes devaient fort ressembler aux villæ romaines; mais quand les Normands se jetèrent périodiquement sur le continent occidental, les seigneurs, les monastères, les rois et les villes elles-mêmes, songèrent à protéger leurs domaines par des sortes de blockhaus en bois que l'on élevait sur le bord des rivières et autant que possible sur des emplacements déjà défendus par la nature. Ces forteresses, dans lesquelles, au besoin, on apportait à la hâte ce qu'on possédait de plus précieux, commandaient des retranchements plus ou moins étendus, composés d'un escarpement couronné par une palissade et protégé par un fossé. Les Normands eux-mêmes, lorsqu'ils eurent pris l'habitude de descendre sur les côtes des Gaules et de remonter les fleuves, établirent, dans quelques îles près des embouchures, ou sur des promontoires, des camps retranchés avec une forteresse, pour mettre leur butin à l'abri des attaques et protéger leurs bateaux amarrés. C'est aussi dans les contrées qui furent particulièrement ravagées par les Normands que l'on trouve les plus anciens donjons, et ces forteresses primitives sont habituellement bâties sur plan rectangulaire formant un parallélogramme divisé quelquefois en deux parties.

Sur beaucoup de points des bords de la Seine, de la Loire, de l'Eure, et sur les côtes du Nord et de l'Ouest, on trouve des restes de ces donjons primitifs; mais ces constructions, modifiées profondément depuis l'époque où elles furent élevées, ne laissent voir que des soubassements souvent même incomplets. Il paraîtrait que les premiers donjons, bâtis en maçonnerie suivant une donnée à peu près uniforme, ont été faits par les Normands lorsqu'ils se furent définitivement établis sur le continent (voy. CHÂTEAU); et l'un des mieux conservés parmi ces donjons est celui du château d'Arques près de Dieppe, construit, vers 1040, par Guillaume, oncle de Guillaume le Bâtard. En disant que le donjon d'Arques est un des mieux conservés, il ne faut pas croire que l'on trouve là un édifice dont les dispositions soient faciles à saisir au premier coup d'oeil. Le donjon d'Arques, réparé au XVe siècle, approprié au service de l'artillerie à feu au XVIe siècle, mutilé depuis la révolution par les mains des habitants du village qui en ont enlevé tout ce qu'ils ont pu, ne présente, au premier aspect, qu'une masse informe de blocages dépouillée de leurs parements, qu'une ruine ravagée par le temps et les hommes. Il faut observer ces restes avec la plus scrupuleuse attention, tenir compte des moindres traces, examiner les nombreux détours des passages, les réduits; revenir vingt fois sur le terrain, pour se rendre compte des efforts d'intelligence dont les constructeurs ont fait preuve dans la combinaison de cette forteresse, l'une des plus remarquables à notre avis.

Disons d'abord un mot de la bâtisse. Ici, comme dans la plupart des édifices militaires de l'époque romane, la construction est faite suivant le mode romain, c'est-à-dire qu'elle se compose d'un blocage composé de silex noyés dans un bain de mortier très-dur et grossier, parementé de petites pierres d'appareil de 0,15 c. à 0,20 c. de hauteur entre lits, sur 0,20 c. à 0,32 c. de long. Ce parement est en calcaire d'eau douce provenant de la vallée de la Sie, d'une bonne qualité quoique assez tendre, mais durcissant à l'air 16. Nous devons réclamer toute l'attention de nos lecteurs pour nous suivre dans la description suivante, que nous allons essayer de rendre aussi claire que possible.

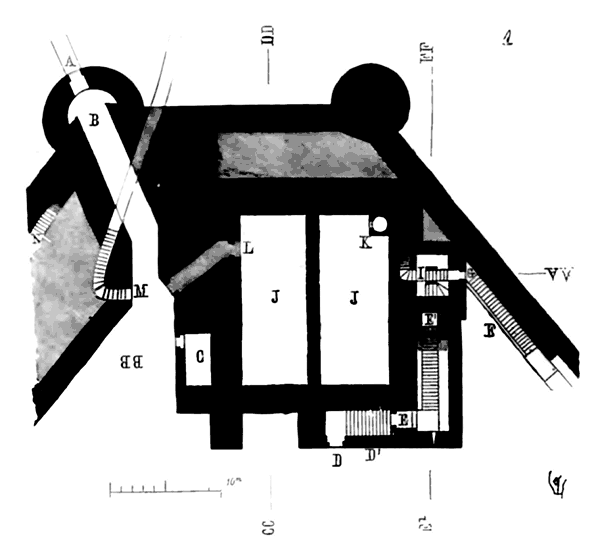

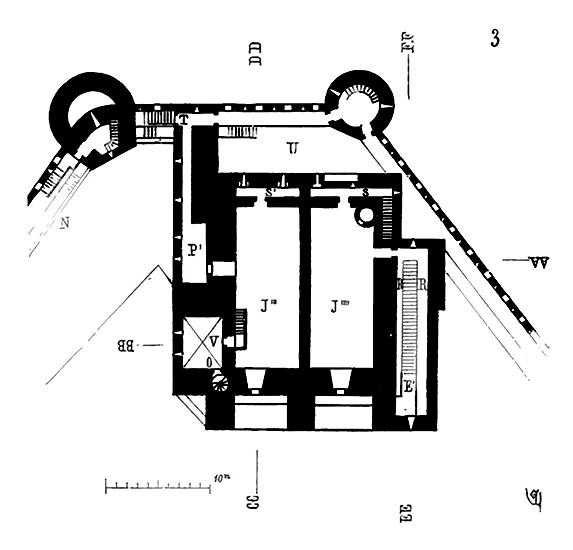

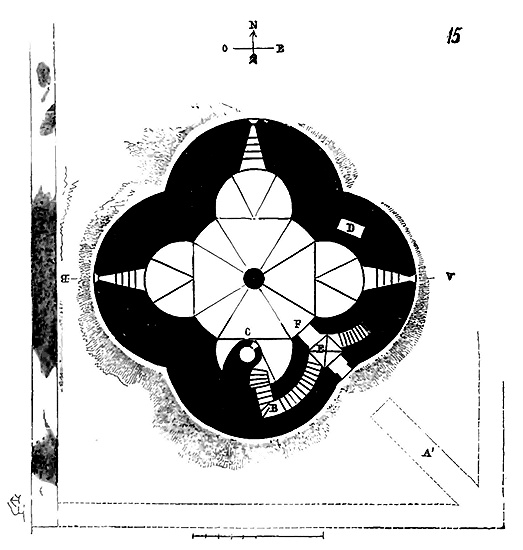

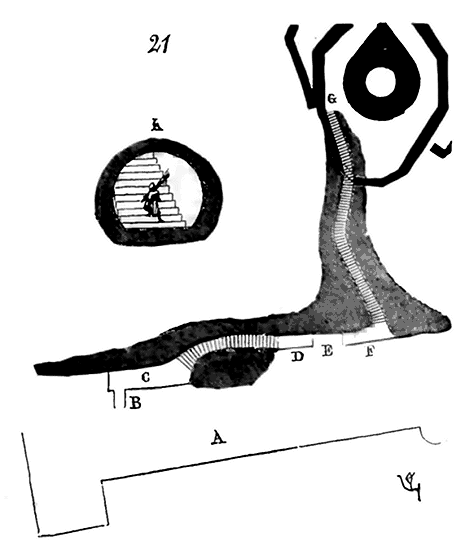

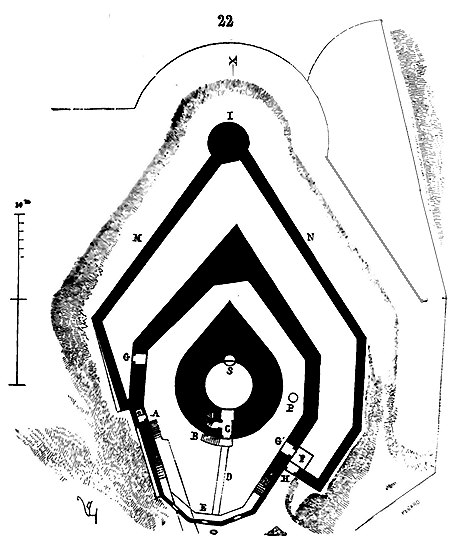

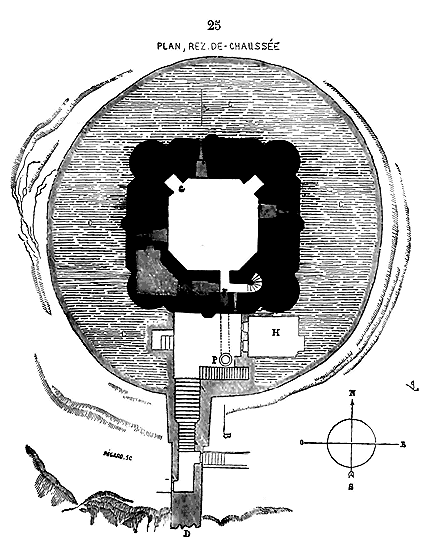

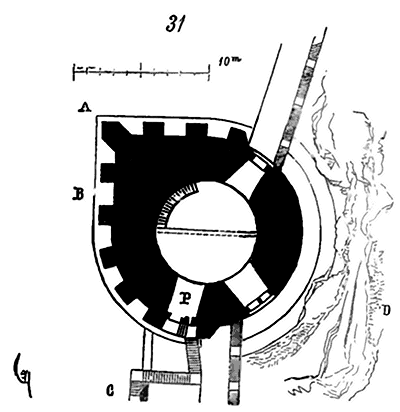

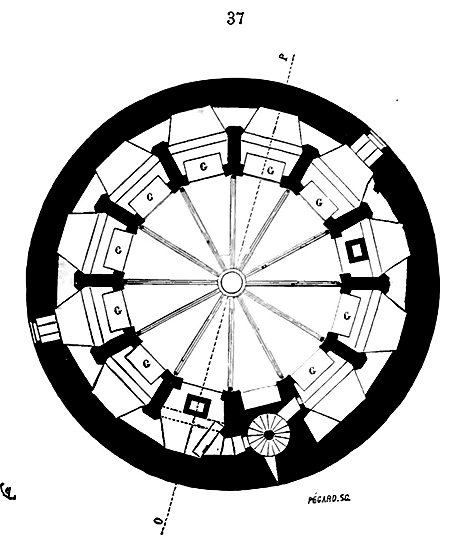

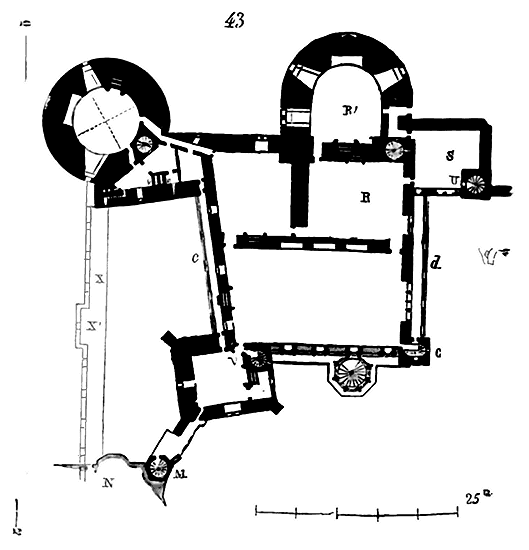

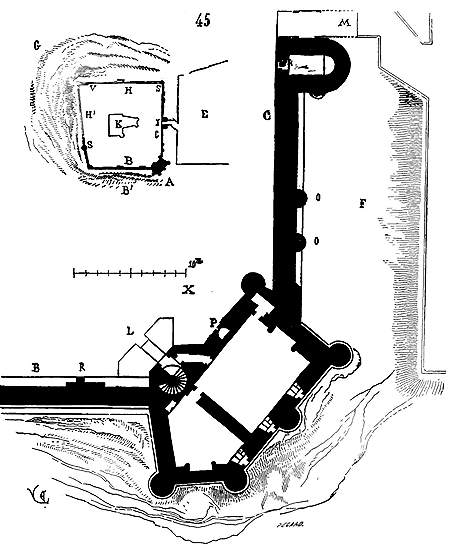

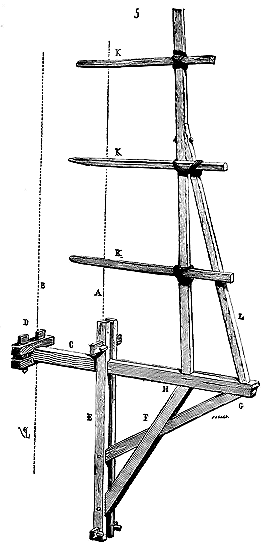

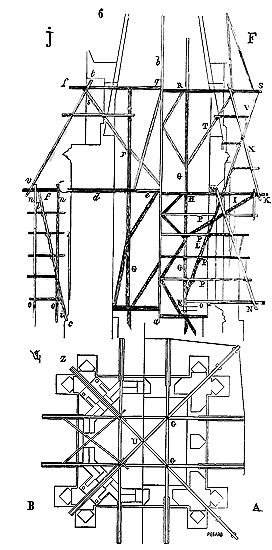

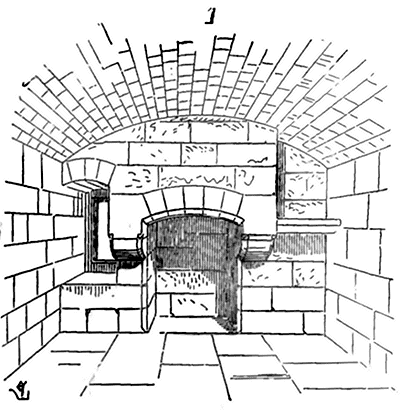

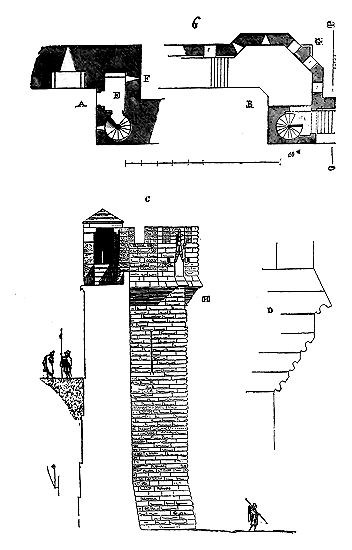

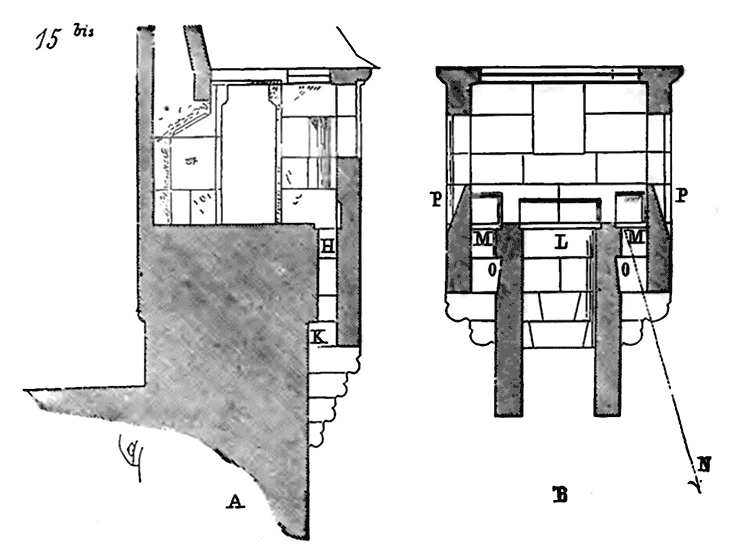

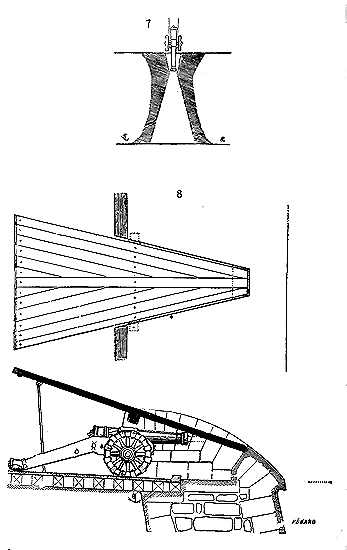

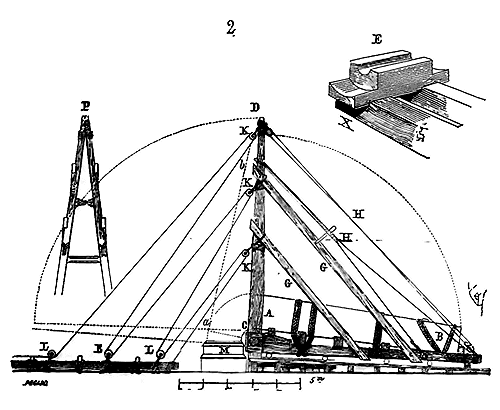

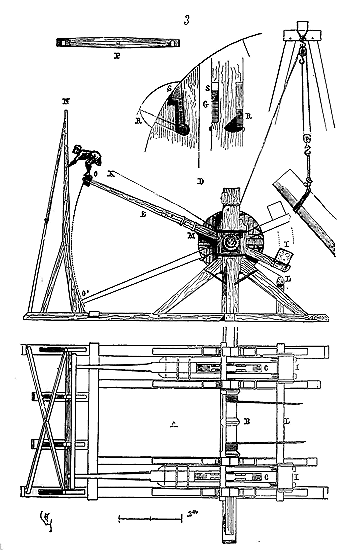

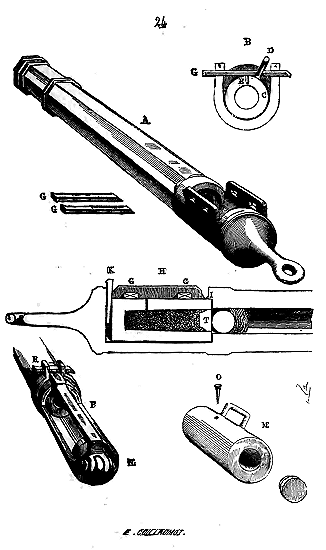

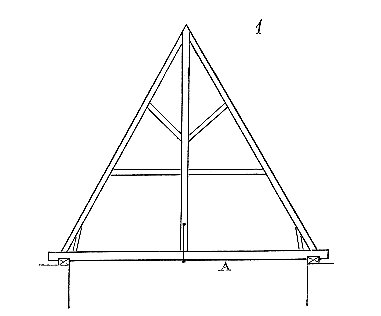

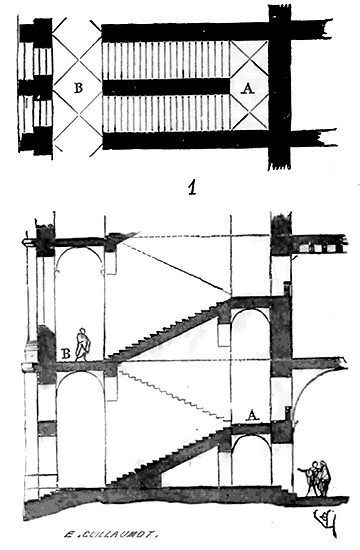

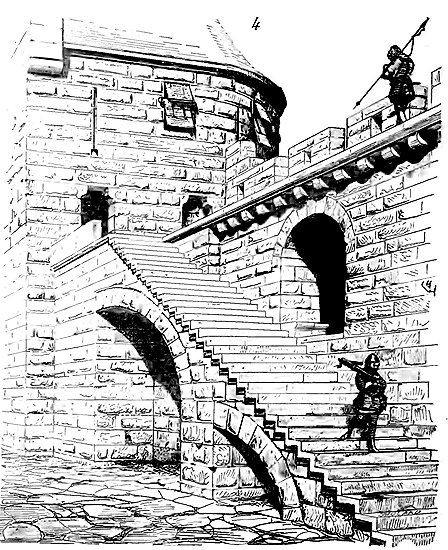

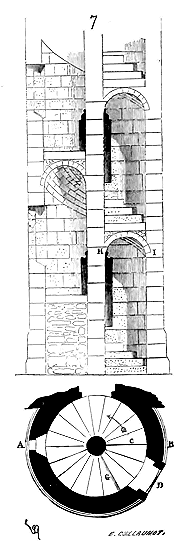

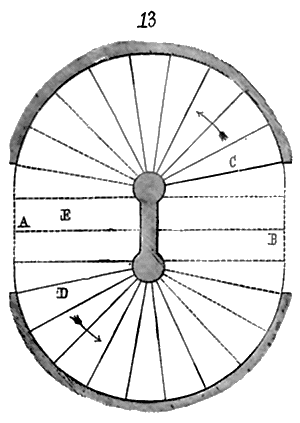

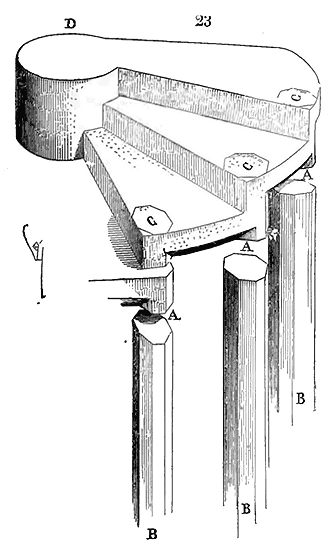

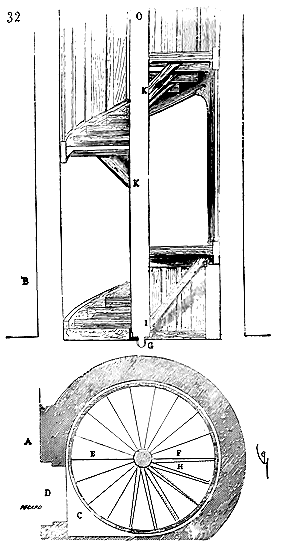

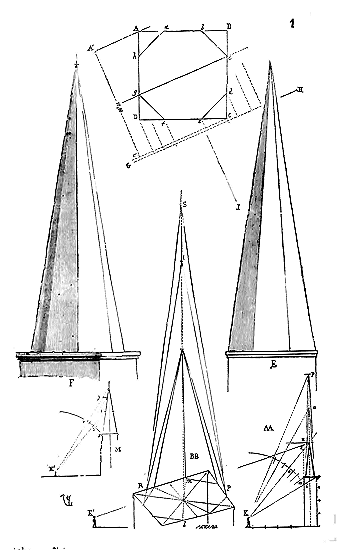

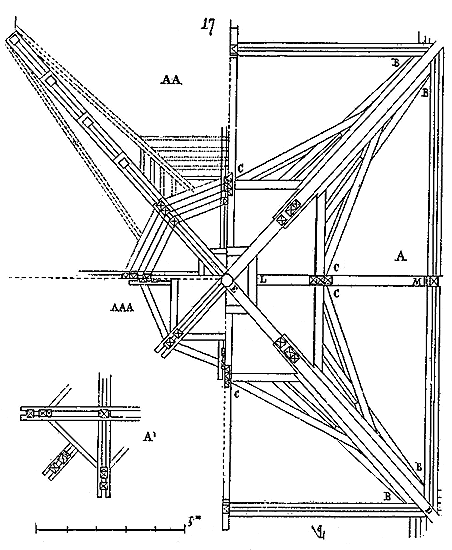

La fig. 1 donne le plan du rez-de-chaussée du donjon d'Arques qui se trouve situé près de la porte méridionale du château (voy. CHÂTEAU, fig. 4). En A est l'entrée avec son pont volant, sa double défense B, en forme de tour intérieure, avec large mâchicoulis commandant la porte A. Un long couloir détourné conduit dans la cour intérieure. En C était un petit poste, sans communication directe avec l'intérieur du donjon, mais enclavé dans son périmètre. Pour pénétrer dans le fort, il fallait se détourner à gauche et arriver à la porte D. Cette porte franchie, on trouvait une rampe à droite avec une seconde porte E percée à travers un contre-fort; puis, en tournant à main gauche, on montait un degré très-long E', direct et assez roide. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le long du rempart du château en F, et masquée du dehors par le relief du chemin de ronde crénelé, on arrive à une autre porte G très-étroite, qui donne entrée dans une cage d'escalier, contenant un degré central se détournant à main gauche, formant une révolution complète et arrivant à un palier I, d'où, par une rampe tournant à droite dans l'épaisseur du mur, on monte au second étage, ainsi que nous allons le voir. Les deux salles basses JJ n'avaient aucune communication directe avec le dehors (le couloir L ayant été ouvert au XVe siècle) et n'étaient même pas en communication entre elles.

On devait descendre dans ces deux salles basses par des escaliers ou échelles passant par des trappes ménagées dans le plancher du premier étage. Ces salles étaient de véritables celliers propres à contenir des provisions. En K est un puits de plus de 80 mètres de profondeur et dont l'enveloppe est maçonnée jusqu'à la hauteur du plancher du second étage. N'omettons pas de signaler l'escalier M taillé dans le roc (craie) et descendant par une pente rapide jusqu'au fond du fossé extérieur. Signalons aussi l'escalier N qui passe par-dessus le couloir d'entrée B; son utilité sera bientôt démontrée.

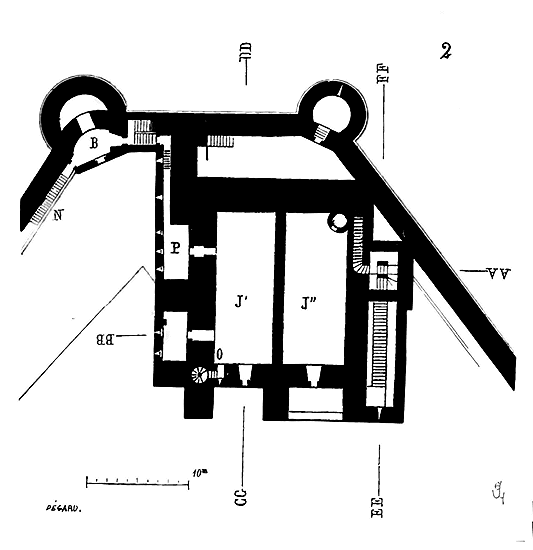

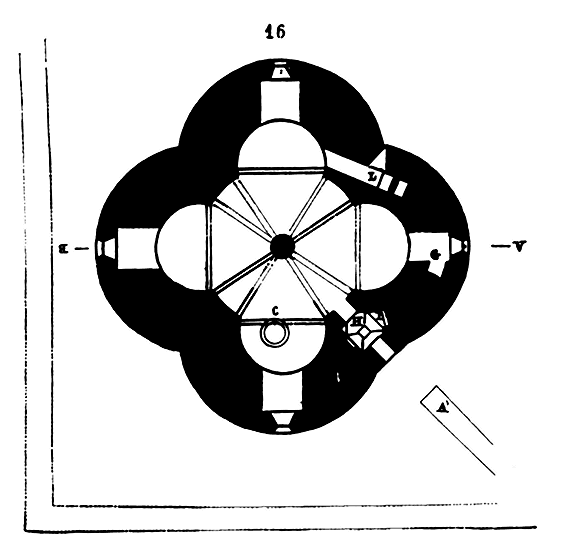

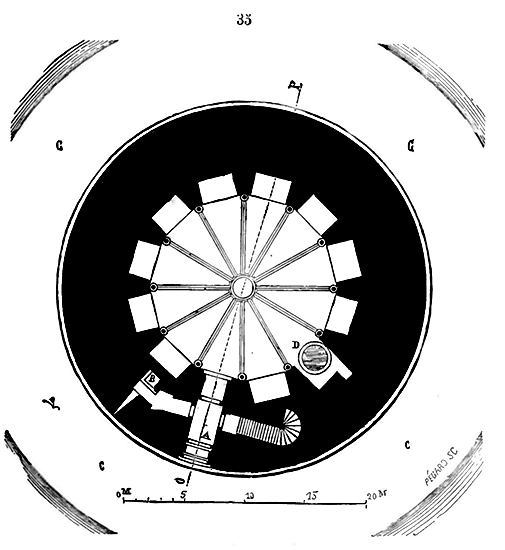

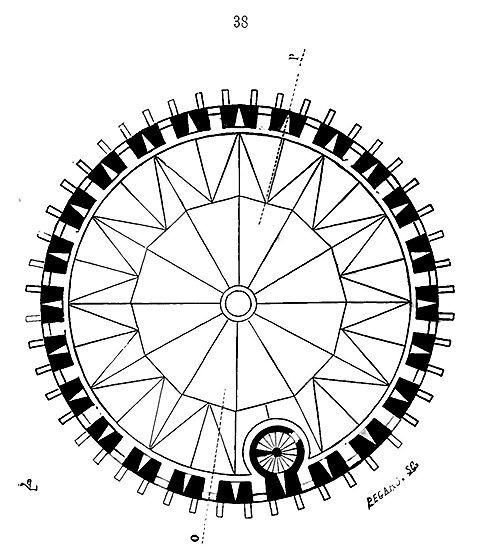

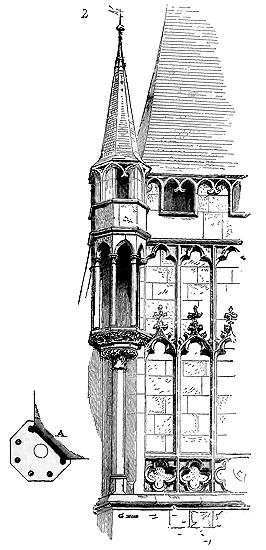

Voyons le plan du premier étage (2). On ne pouvait arriver à cet étage que par l'escalier à vis O, communiquant de ce premier étage au second, c'est-à-dire qu'il fallait descendre au premier étage après être monté au second; ou bien, prenant l'escalier N (mentionné tout à l'heure) passant à travers la tour commandant l'entrée B, montant un degré, tournant à main droite, dans un étroit couloir avec rampe, on entrait dans l'antisalle P, et de là on pénétrait dans une des salles J' du premier étage du donjon. Quant à la salle J'', il fallait, pour y arriver, se résoudre à passer par une trappe ménagée dans le plancher du second étage. Tout cela est fort compliqué; ce n'est rien encore cependant. Essayons de nous souvenir de ces diverses issues, de ne pas perdre la trace de ces escaliers et de ces couloirs, véritable dédale.

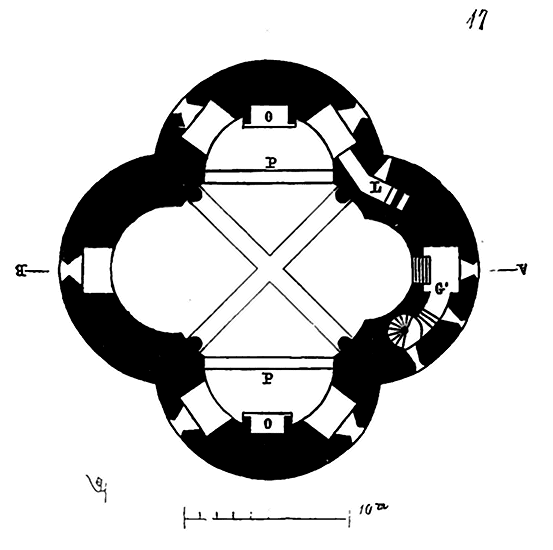

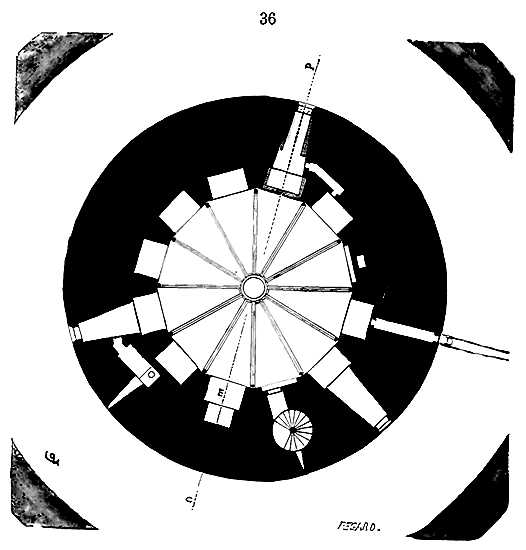

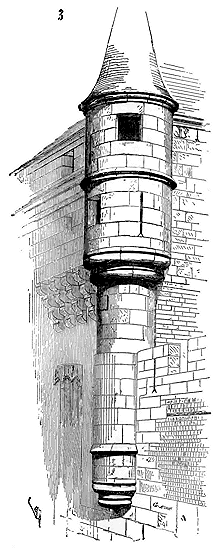

Arrivons au second étage (3). Là encore existe le mur de refend non interrompu, interdisant toute communication entre les deux salles du donjon. Reprenons la grande rampe E' que nous avons abandonnée tout à l'heure; elle arrive droit à un palier sur lequel, à main gauche, s'ouvre une porte entrant directement dans la salle J''''. Mais il ne faut pas croire qu'il fût facile de gravir cette longue rampe: d'abord, à droite et à gauche existent deux trottoirs R, de plein pied avec le palier supérieur, qui permettaient à de nombreux défenseurs d'écraser l'assaillant gravissant ce long degré; puis plusieurs mâchicoulis ouverts dans le plancher supérieur de cet escalier faisaient tomber une pluie de pierres, de poutres, d'eau bouillante sur les assaillants. De la cage d'escalier à révolution que nous avons observée à droite dans les plans du rez-de-chaussée et du premier étage, par la rampe détournée prise aux dépens de l'épaisseur du mur, on arrive au couloir S, qui, par une porte, permet d'entrer dans la salle J''''. De sorte que si, par surprise ou autrement, un ennemi parvenait à franchir la rampe E', les défenseurs pouvaient passer par le couloir S, se dérober, descendre par la cage de l'escalier I (plan du rez-de-chaussée), sortir par la porte G, aller chercher l'issue M communiquant avec le fossé; ou encore remonter par l'escalier N, la tour B (plan du premier étage), rentrer dans la salle J' par l'antisalle P, prendre l'escalier à vis et se joindre à la portion de la garnison qui occupait encore la moitié du donjon. Si, au contraire, l'assaillant, par la sape ou l'escalade (ce qui n'était guère possible), s'emparait de la salle J''' (plan du deuxième étage, fig. 3), les défenseurs pouvaient encore se dérober en sortant par l'antisalle P' et en descendant les rampes T communiquant, ainsi que nous l'avons vu, soit avec la salle J' du premier étage, soit avec l'escalier N. Ou bien les défenseurs pouvaient encore monter ou descendre l'escalier à vis O, en passant à travers le cabinet V. Du palier T on descendait au terre-plein U commandé par des meurtrières percées dans les couloirs SS'.

De tout ceci on peut admettre déjà que la garnison du donjon était double dans les deux étages (premier et second); que ces deux fractions de la garnison n'avaient pas de communication directe entre elles; que, pour établir cette communication, il fallait monter au troisième étage occupé par le commandant, et que, par conséquent, si l'un des côtés du donjon était pris, la garnison pouvait se réunir à la partie supérieure, reprendre l'offensive, écraser l'assaillant égaré au milieu de ce labyrinthe de couloirs et d'escaliers, et regagner la portion déjà perdue.

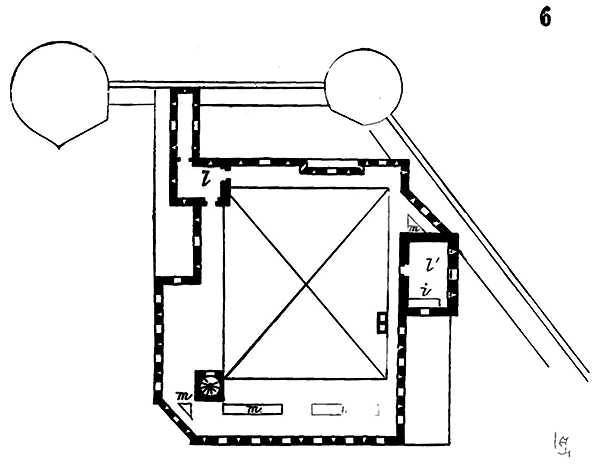

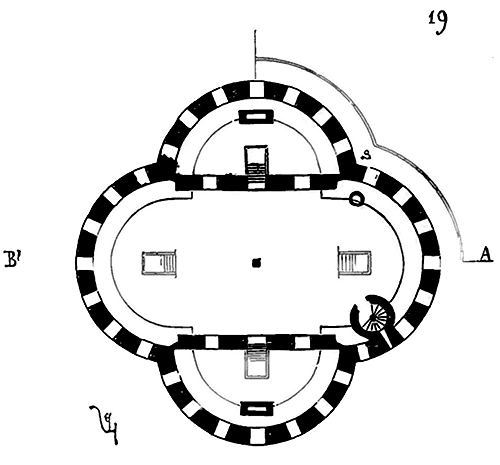

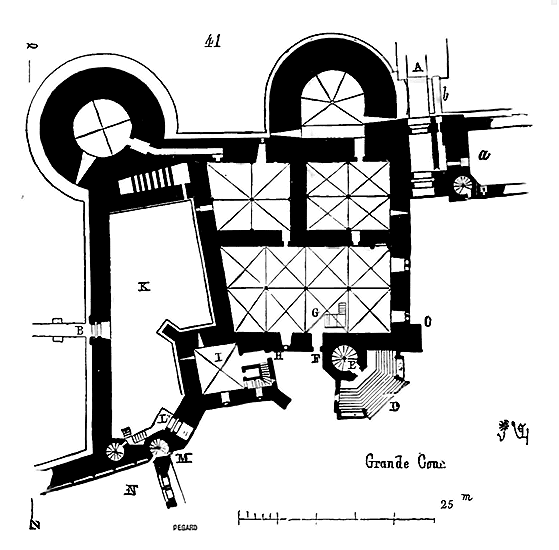

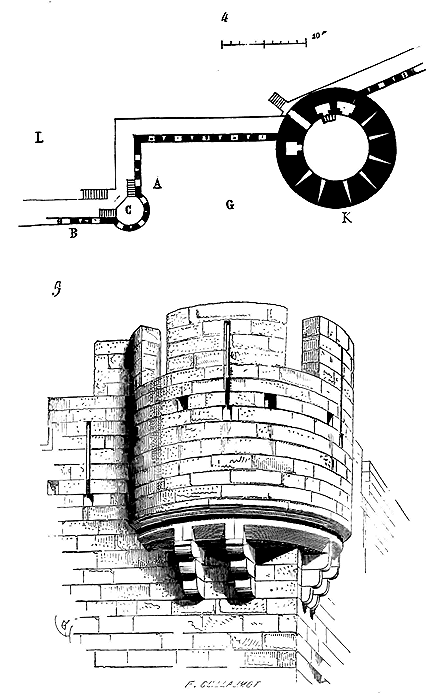

Le troisième étage (4) est entièrement détruit, et nous ne pouvons en avoir une idée que par les dessins de 1708, reproduits dans l'ouvrage de M. Deville 17. Ces dessins indiquent les mâchicoulis qui existaient encore à cette époque dans la partie supérieure et la disposition générale de cet étage, converti en plate-forme depuis le XVe siècle, pour placer de l'artillerie à feu. M. Deville ne paraît pas reconnaître de l'âge des voûtes qui couvraient encore en 1708 le second étage.

Cependant les profils des arcs de ces voûtes (5) font assez voir qu'elles appartiennent aux restaurations de la fin du XVe siècle. Primitivement, les étages du donjon, conformément à la méthode normande, n'étaient séparés que par des planchers en bois dont on trouve les traces sur les parois intérieures. Le plan de la plate-forme, donné dans les dessins de 1708, fait assez voir que le mur de refend n'existait plus au troisième étage. C'était de cet étage, en effet, que le commandement devait se faire et la défense s'organiser avec ensemble.

Ce plan donc (fig. 4) indique une seule salle X, avec un poteau central, destiné à soulager la charpente supérieure; un réduit Y, qui pouvait servir de chambre au commandant; les mâchicoulis percés dans la chambre Z, au-dessus de la grande rampe de l'escalier; les deux mâchicoulis aa, auxquels on arrivait par les deux baies bb; le couloir cc de défense, pris dans l'épaisseur du mur au-dessus des arcs de ces mâchicoulis, et les mâchicoulis d'angle dd. Dans ce plan, on voit aussi la défense de la traverse e qui commandait le dehors et permettait de voir ce qui se passait dans le fossé du côté de la porte. En f est une cheminée et en h un four, car le donjon contenait un moulin (à bras probablement). Nous ne possédons sur la disposition de l'étage supérieur crénelé que des données très-vagues, puisqu'en 1708 cet étage était détruit; nous voyons seulement, dans un compte de réparations de 1355 à 1380 18, que des tourelles couvertes de plomb terminaient cet étage; ces tourelles devaient être des échauguettes pour abriter les défenseurs, ainsi qu'il en existe encore au sommet du donjon de Chambois 19.

Le plan de cet étage, que nous donnons (6), indique en l, l' deux échauguettes; l'échauguette l' montrant son mâchicoulis i ouvert sur la rampe du grand escalier; de plus, en m, on aperçoit les ouvertures des autres mâchicoulis commandant les rentrants des contre-forts. Celui m' s'ouvrait sur la rampe inférieure du grand escalier, montant derrière un simple mur de garde non couvert, tracé en D' dans le plan du rez-de-chaussée, fig. 1.

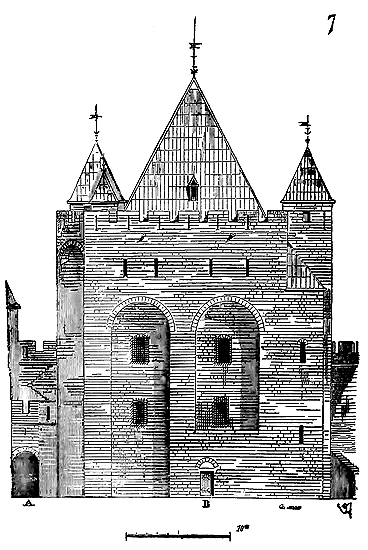

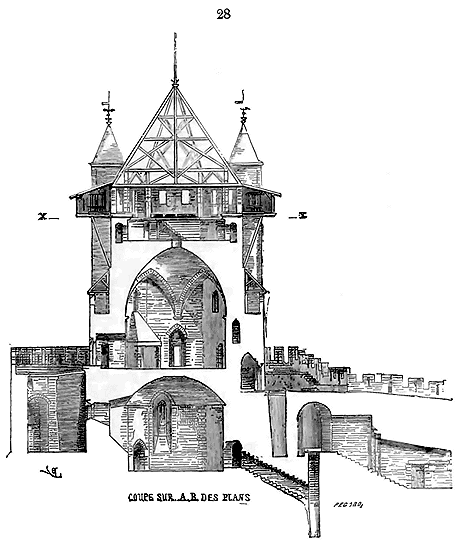

La fig. 7 présente la façade du donjon d'Arques, sur la cour. En A est le débouché du grand couloir de la porte extérieure; en B, l'entrée de la rampe du donjon. Les autres parties de cette figure s'expliquent d'elles-mêmes par l'examen des plans.

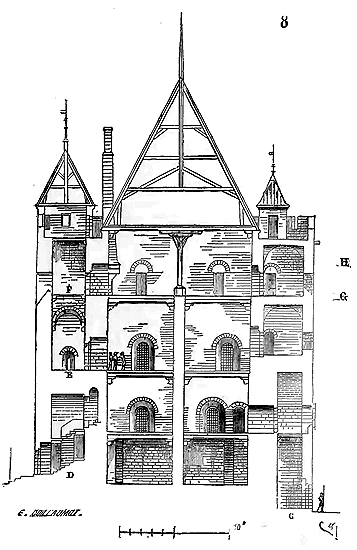

La fig. 8 donne la coupe du bâtiment sur la ligne brisée AA, BB des plans. En C est le petit corps-de-garde tracé en C sur le plan du rez-de-chaussée; en D, l'escalier à révolution situé sous la grande rampe dont le palier arrive en E; on voit, en F, les mâchicoulis qui commandent ce palier. Aujourd'hui, la construction ne s'élève pas au-dessus du niveau G; en 1708, elle existait jusqu'au niveau H, et l'extrados des voûtes faites au XVe siècle ne dépassait pas ce niveau G: de sorte que les murs compris entre G et H servaient de merlons et les baies d'embrasures pour des bouches à feu. Les pièces braquées sur cette plate-forme contribuèrent, en tirant sur les troupes du duc de Mayenne, au succès de la bataille gagnée dans la vallée d'Arques par Henri IV.

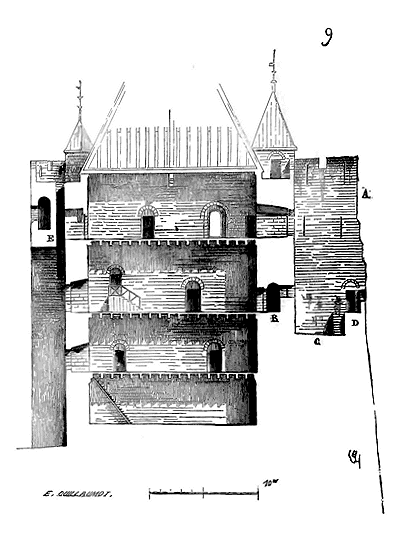

La fig. 9 trace la coupe du donjon sur la ligne CC, DD des plans. En A se détache du corps principal le contre-fort servant de traverse, pour voir le fond du fossé et le commander du sommet du donjon. En B est tranché le couloir au niveau du deuxième étage qui commande le chemin de ronde D et le terre-plein C. En E se voient les grands mâchicoulis avec la défense supérieure à deux étages prise aux dépens des murs sur les arcs.

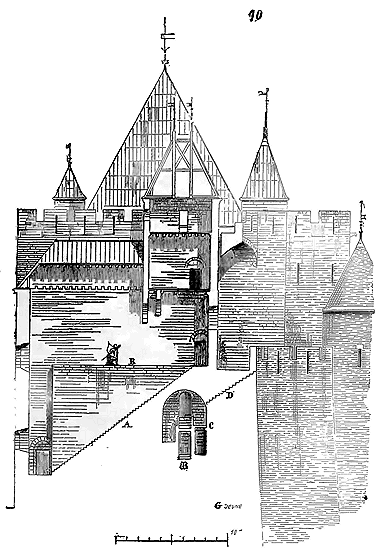

La coupe (10), faite sur la ligne EE, FF des plans, permet de comprendre la combinaison ingénieuse des escaliers. En A se profile la grande rampe arrivant au second étage avec les mâchicoulis supérieurs qui commandent ses dernières marches et son palier. En R, on voit l'un des deux trottoirs disposés pour recevoir les défenseurs de la rampe et pour écraser les assaillants. En D apparaît la trace de l'étroit degré intérieur qui aboutit au couloir S indiqué sur le plan du deuxième étage, et qui permet aux défenseurs de se dérober ou de sortir par l'escalier à révolution B. En C est un contre-palier qui commande les révolutions de l'escalier B.

Le château d'Arques, admirablement situé, entouré de fossés larges et profonds, commandé par un donjon de cette importance, devait être une place inexpugnable avant l'artillerie à feu. À peine construit, il fut assiégé par Guillaume le Conquérant et ne fut pris que par famine après un long blocus. Réparé et reconstruit en partie par Henri Ier en 1123, il fut assiégé par Geoffroy Plantagenet, qui ne put y entrer qu'après la mort de son commandant, Guillaume Lemoine, tué par une flèche; ce siége avait duré une année entière, 1145. Philippe-Auguste investit le château d'Arques en 1202, et leva bientôt le siége à la nouvelle de la captivité du jeune Arthur de Bretagne, tombé entre les mains de Jean sans Terre. Le donjon d'Arques fut la dernière forteresse qui se rendit au roi de France, après la conquête de la Normandie échappée des mains de Jean sans Terre. Henri Ier, comme nous l'avons dit, fit exécuter des travaux considérables au château d'Arques; mais l'examen des constructions existantes ne peut faire supposer que le gros oeuvre du donjon appartienne à cette époque. Peut-être Henri restaura-t-il les parties supérieures qui n'existent plus, peut-être même les grands mâchicoulis de la façade (fig. 7) datent-ils du règne de ce prince, car les arcs de ces mâchicoulis, que nous avons figurés plein cintre, sont des arcs brisés sur le dessin de 1708, tracé incorrect d'ailleurs, puisqu'il n'indique pas avec exactitude les parties de la construction que nous voyons encore debout. Quant aux dispositions générales, quant au système de dégagements, d'escaliers, avec un peu de soin on en reconnaît parfaitement les traces, et c'est en cela que le donjon d'Arques, qui jamais ne fut pris de vive force, est un édifice militaire du plus haut intérêt, et, malgré son état de ruine, beaucoup plus complet, au point de vue de la défense, que ne le sont les célèbres donjons de Loches, de Montrichard, de Beaugency, construits à peu près d'après les mêmes données. Ce qui fait surtout du donjon d'Arques un type complet, c'est sa position dans le plan du château; protégé par les courtines de la place et deux tours, il commande cependant les dehors; il possède sa porte de secours extérieure bien défendue; il protége l'enceinte, mais aussi il peut la battre au besoin avec succès; il est absolument inattaquable par la sape, seul moyen employé alors pour renverser des murailles; il permet de renfermer et de maintenir une garnison peu sûre, car ses défenseurs ne peuvent agir qu'en aveugles et sur le point qui leur est assigné. Une trahison, une surprise n'étaient pas praticables, puisque, une partie du donjon prise, il devenait facile à quelques hommes déterminés de couper les communications, de renfermer l'assaillant, de l'écraser avant qu'il ne se fût reconnu. Comme dernière ressource, le commandant et ses hommes dévoués pouvaient encore s'échapper. Le feu seul pouvait avoir raison de cette forteresse; mais quand on considère la largeur des fossés du château creusés au sommet d'une colline, l'élévation des murs, l'absence d'ouvertures extérieures, on ne comprend pas comment un assaillant aurait pu jeter des matières incendiaires sur les combles, d'autant qu'il lui était difficile de s'établir à une distance convenable pour faire agir ses machines de jet avec succès.

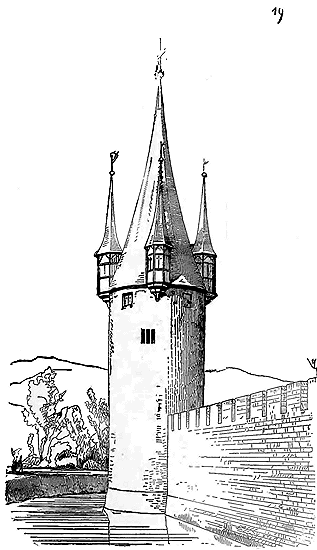

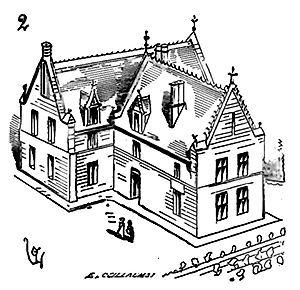

Les donjons normands et les donjons romans, en général, sont élevés sur plan rectangulaire; c'est une habitation fortifiée, la demeure du seigneur; ils contenaient des celliers ou caves pour les provisions, une chapelle, des salles avec cabinet, et toujours, au sommet, un grand espace libre pour organiser facilement la défense. La plupart de ces logis quadrangulaires possèdent leur escalier principal séparé du corps de la bâtisse, et quelquefois ce mur de refend qui les divise en deux parties égales. L'entrée est habituellement placée beaucoup au-dessus du sol, au niveau du premier étage. On ne peut s'introduire dans le donjon que par une échelle ou au moyen d'un pont volant avec escalier de bois que l'on détruisait en temps de guerre.

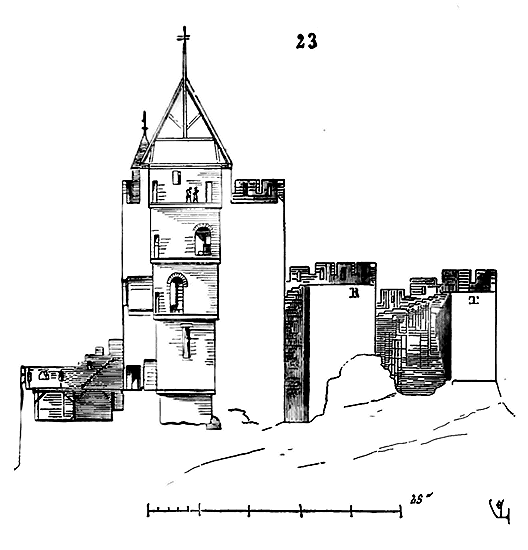

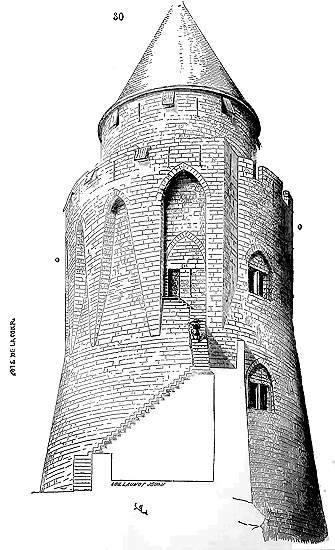

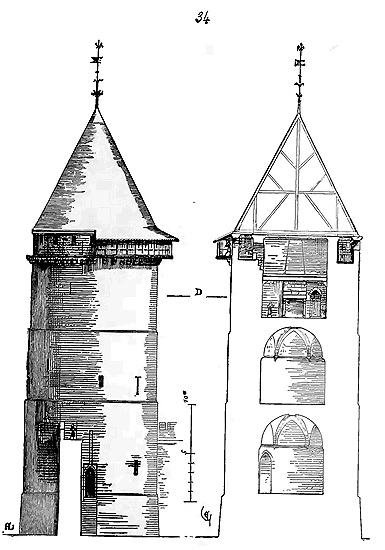

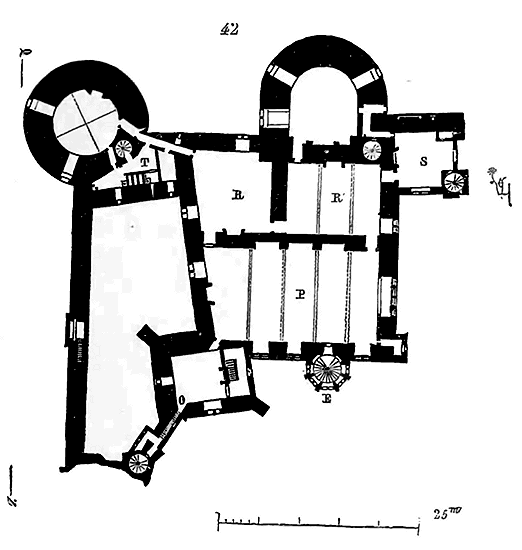

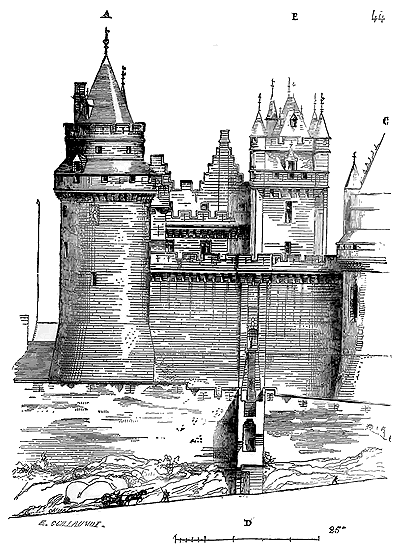

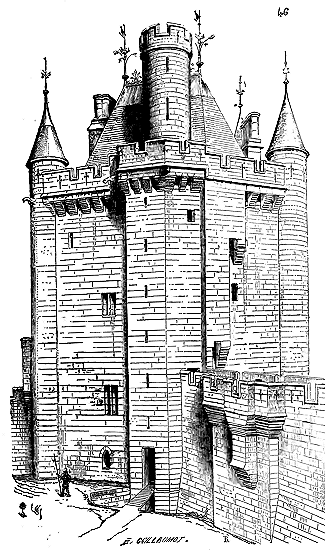

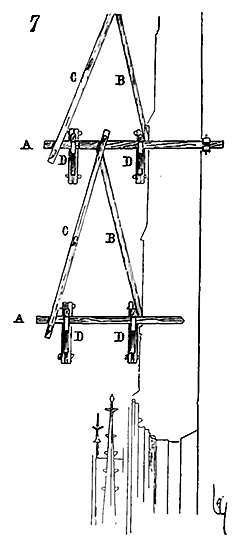

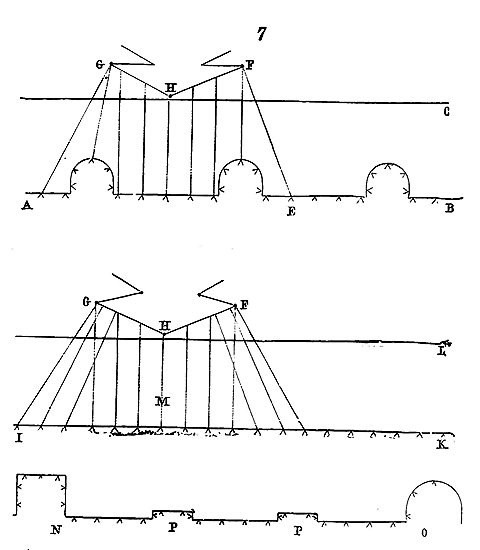

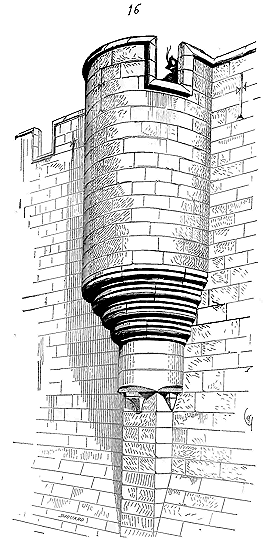

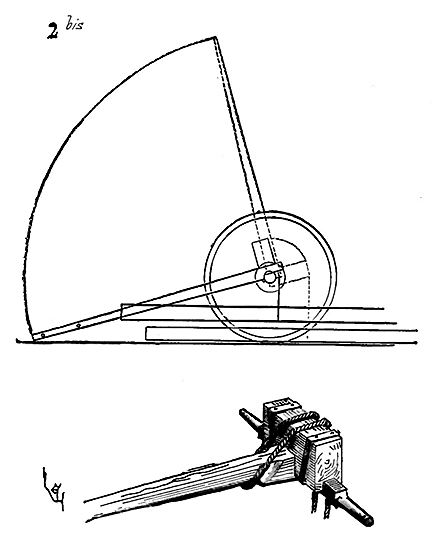

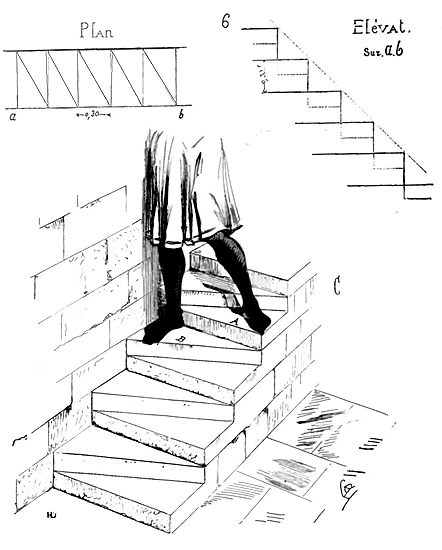

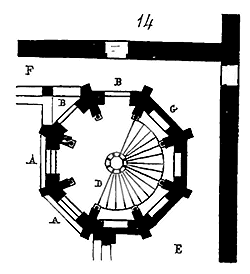

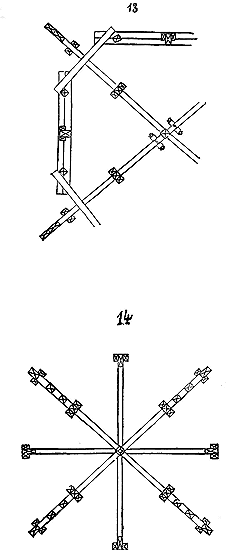

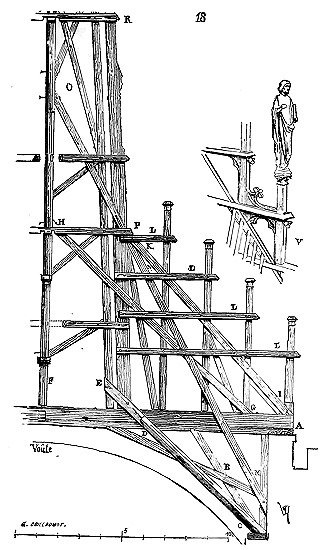

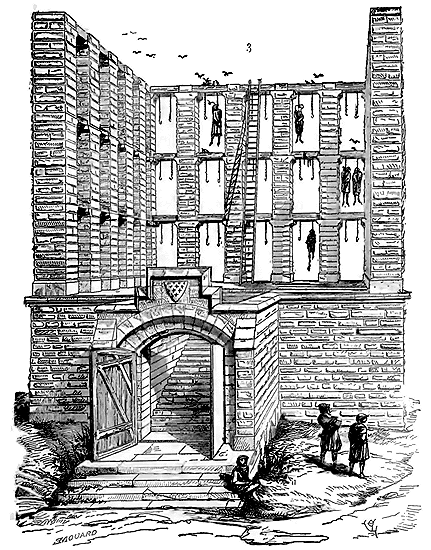

Le petit donjon de Chambois (Orne), qui date du XIIe siècle, présente la plupart de ces dispositions de détail. Son plan est rectangulaire, avec quatre renforts carrés aux angles. Une tour carrée, posée sur un de ses côtés, contenait dans l'origine de petits cabinets et un escalier de bois couronné d'une défense et ne montant que jusqu'au troisième étage. On arrivait à la défense du sommet par un escalier à vis pratiqué dans un des contre-forts d'angle. Les parties supérieures du donjon furent refaites au XIVe siècle et conformément au système de défense de cette époque; mais, des dispositions premières, il reste encore trois étages et un chemin de ronde supérieur extrêmement curieux. Le plan du donjon de Chambois est donné ci-contre par la fig. 11.

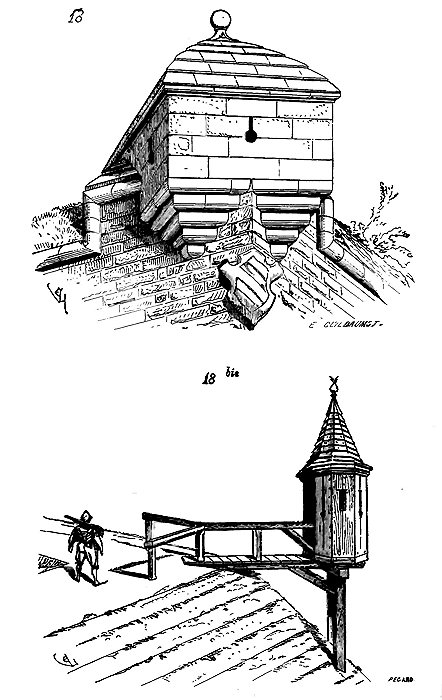

On voit, en A, la tourelle carrée accolée au corps de logis et dans laquelle, au XIVe siècle, on a fait un escalier à vis. Ce donjon n'était pas voûté, non plus que la plupart des donjons normands; les étages étaient séparés par des planchers en bois portés sur des corbelets intérieurs. Sa porte est relevée à six mètres au-dessus du sol, et s'ouvre sur le flanc de la tour carrée contenant l'escalier en bois; on ne pouvait arriver à cette porte, dont le seuil est au niveau du plancher du premier étage, qu'au moyen d'une échelle, et le donjon ne se défendait, dans sa partie inférieure, que par l'épaisseur de ses murs. Au commencement du XIVe siècle, l'ancien crénelage fut remplacé par un parapet avec mâchicoulis, créneaux et meurtrières. Sur les quatre contre-forts d'angle furent élevées de belles échauguettes avec étage supérieur crénelé, à la place, probablement, des anciennes échauguettes flanquantes.

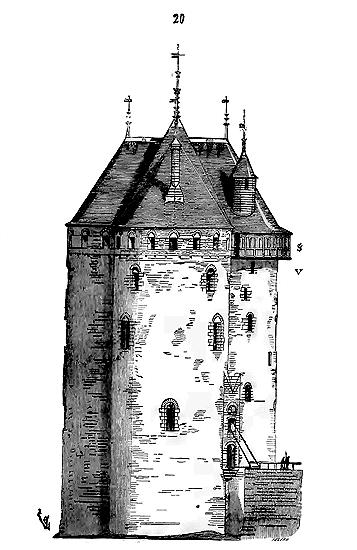

Voici (12) l'élévation du donjon de Chambois du côté de la petite tour carrée avant la construction des crénelages du XIVe siècle. La bâtisse du XIIe siècle s'élève intacte aujourd'hui jusqu'au niveau B; c'est au niveau C que s'ouvre la poterne. Mais la particularité la plus curieuse du donjon de Chambois consiste en un chemin de ronde supérieur qui, sous le crénelage, mettait les quatre échauguettes et la petite tour accolée en communication les unes avec les autres, sans qu'il fût nécessaire de passer dans la salle centrale occupée par le commandant. La défense était ainsi complétement indépendante de l'habitation, et elle occupait deux étages, l'un couvert, l'autre découvert. Voici, en coupe (13), quelle est la disposition de ce chemin de ronde couvert qui fait le tour du donjon et réunit les échauguettes sous le crénelage. Ce chemin de ronde existe encore à peu près complet. Le donjon est construit en moellons réunis par un excellent mortier; les contre-forts d'angle sont bâtis en petites pierres d'appareil, ainsi que les entourages des baies.